Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Méthodes, échanges sur les pratiques, gestion des problèmes concernant l’animation des débats › Formulation des rôles du modérateur et de l’observateur

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 8 mois.

-

AuteurMessages

-

11 mars 2015 à 21h32 #5204Formulation des rôles du modérateur et de l’observateur

A titre d’essai, nous allons tester différents rôles pour l’animation de nos débats à Annemasse.

Objectif du modérateur/régulateur :

Il s’agit d’encadrer un débat dans un groupe « ouvert à tous », et de telle façon que l’exploration du sujet reste possible, ouverte. Pour celui qui introduit le sujet, il s’agit de ne pas dispenser un cours, tandis que pour le modérateur, il n’est pas supposé conduire le débat là où il aurait prévu de le faire aboutir.

Le défi est ÉNORME : les sujets ne se présentent jamais de la même manière, les interventions et le public sont assez différents à chaque fois, les connaissances sur les sujets sont, elles aussi, très variées d’un participant à l’autre… En somme, une telle approche se présente comme une incitation à l’adresse de chaque participant à contribuer délibérément à l’évolution du débat. C’est cette spécificité, et cette opportunité rare dans la société, que nous offre le cadre général des « cafés philo » : il y a en effet très peu d’endroits où l’on peut être acteur de ses pensées dans un groupe, témoin des réflexions qu’elles génèrent, tout en s’efforçant à clarifier une problématique.Quelques éléments techniques que j’ai utilisés jusqu’à présent :

D’ordinaire, on recentre le débat essentiellement avec les éléments apportés durant l’échange, et l’on essaie de mettre le tout en rapport avec la question générale introduite par la présentation du sujet.

>> Cependant, très souvent de nombreux éléments de connaissance disparates orientent le sujet vers trop de directions pour toutes les suivre, ou pour les mettre toutes en correspondance les unes avec les autres.

>>> Ma technique : j’essaie d’observer les directions qui se présentent… et si l’une d’elles me paraît plus « profonde » ou plus « générale », et susceptible d’inclure les autres, j’essaye de la souligner dans une intervention…. S’il y a deux directions qui sont intéressantes pour le sujet, il m’arrive d’inviter à explorer une première direction, puis d’aller vers la seconde.

>>> C’est ce désir de me représenter les différentes problématiques évoquées lors d’un débat qui m’a conduit à dessiner des cartes mentales (des configurations de pensées) dans les comptes-rendus. (Voir les comptes-rendus dans le forum ici, ils sont indiqués par une coche verte à coté du titre)– La technique où, en début de séance, j’invite les participants à formuler des questions me permet, ainsi qu’à l’assemblée, de savoir à quoi nous nous intéressons tous. Cela permet aussi d’inscrire chacun dans une situation de dialogue. C’est le but facilement oublié de ces débats de types collaboratifs: comment penser une question/un problème à plusieurs ?

– Ensuite, on peut partager un moment de réflexion pour organiser le débat : dans quel ordre traiter les questions, définir celles qui sont les plus importantes.

>> Mais parfois je ne marquais pas suffisamment bien l’étape entre les questions de départ, et le démarrage du débat. Si bien qu’il y avait un peu de flottement avant de bien démarrer.

>> A d’autres moments, notamment quand la question de départ est suffisamment précise, et bien problématisée, il est inutile de procéder à une récolte des questions en début de séance.– Parfois, je préparais pour le débat un plan que je gardais pour moi, et j’essayais de repérer ce plan dans le déroulement du débat afin de mieux contribuer à construire sa dynamique, et ainsi, limiter les effets de dispersion. C’est l’un des grands pièges de ces discussions publiques : aller dans tous les sens. On gagne tous à avoir le sentiment que nous partageons une recherche commune, que nous essayons de derouler un fil directeur qui vise à clarifier les problèmatiques posées.

– Dans tous les cas, il est bon de consulter les mots clés du sujet dans un dictionnaire pour repérer le champ sémantique des définitions. On garde l’habitude d’amener notre petit dico de philo lors des débats, et de le consulter quand la situation le demande.

– Enfin, le modérateur/régulateur a le droit d’intervenir juste pour lui/elle (d’après les questions qu’il/elle se pose), et non pas dans un but de modération… Il convient néanmoins que la priorité soit donnée au fait de « problématiser » les situations de désaccord, plutôt que de prendre parti. Ponctuellement, le modérateur peut donc reconnaître qu’il prend parti, et demander l’appui d’un regard extérieur pour tenter de problématiser un conflit d’idées.

Le rôle d’observateur

Je vais donc tenter d’incarner un rôle d’observateur, je m’efforcerai de ne parler qu’à la fin du débat… éventuellement après le dernier tour de parole.

Gardons comme principe que celui/celle qui a introduit le sujet peut clore le tout (et donc en rajouter une couche après mon intervention)…Avant de passer aux consignes de fin de débat : que personne n’oublie de payer sa consommation, rappel du prochain sujet (si on ne la pas fait en début de séance). Demander qui veut dîner, etc.Les trois ou quatre points sur lesquels je vais me concentrer :

– Quelles sont les opérations cognitives qui ont été utilisées ?

– Quelles sont les différents fils conducteurs que le débat a empruntés ?

– Quels sont les éléments de connaissance que nous avons touchés, ou manqués ?

– Quelles étaient les problématiques en jeu ?Mon intervention restera brève malgré tout (pas plus de 5 mn). L’idée est de voir comment on peut par des dispositifs (des cadres et des rôles) contribuer à des débats stimulants, enrichissants, créatifs, et permettre à chacun d’entrevoir de nouveaux horizons.

Merci de vos contributions.

25 mars 2015 à 2h09 #5216Bonjour,

Je relisais « le cahier des charges de l’animateur d’une DVDP (Discussion à Visée Démocratique et Philosophique) de Michel Tozzi (accessible ici), on y trouve de nombreuses indications qui peuvent inspirer notre pratique. En voici quelques unes :

– Il (l’animateur) ne préjuge pas du hors sujet d’une intervention, mais demande le lien du propos avec le sujet (car il peut ne pas voir un lien, alors qu’il y en a un pour le participant).

– Il recentre ou recadre en cas flagrant de hors sujet.

– Pour que la discussion avance, il peut poser des questions, proposer une piste, une autre dimension jusque là inexplorée…

– Il signale chaque idée nouvelle comme telle, signe d’une avancée.

– Il pratique fréquemment des reformulations, en les désaffectivisant, pour leur donner un statut d’idée.

– Il peut reformuler aussi pour clarifier.

– En reformulant, il relève le lien du contenu de l’intervention avec la question traitée. Il met en lien toute intervention avec le sujet. Il crée des ponts avec ce qui a été dit.

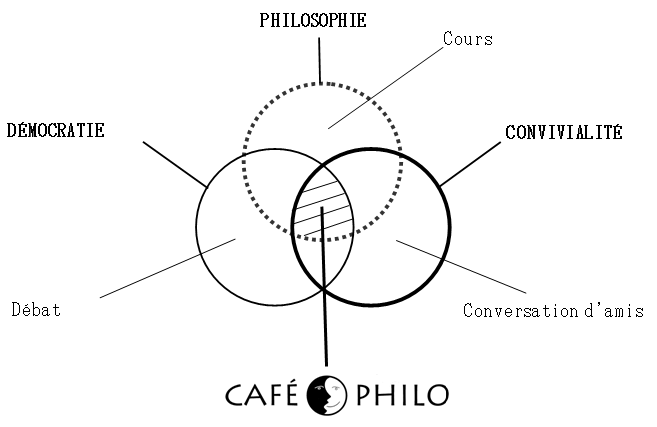

– etc. (accès à l’article ici)Philippe Barbereau (Professeur de philosophie, secrétaire de l’association « Café philo ») avait également rédigé une courte synthèse pour notre café philo à Annemasse. Il y propose un schéma qui situe la place qu’occupe le « cours de philosophie », « le débat », « la discussion conviviale », et le café philo de type « collaboratif ». Ce dernier est au centre d’une dynamique composée de trois pôles : démocratique, philosophique et convivial. (Accès à l’article ici)

Fichiers joints :25 avril 2015 à 13h08 #5238

Fichiers joints :25 avril 2015 à 13h08 #5238Bonjour,

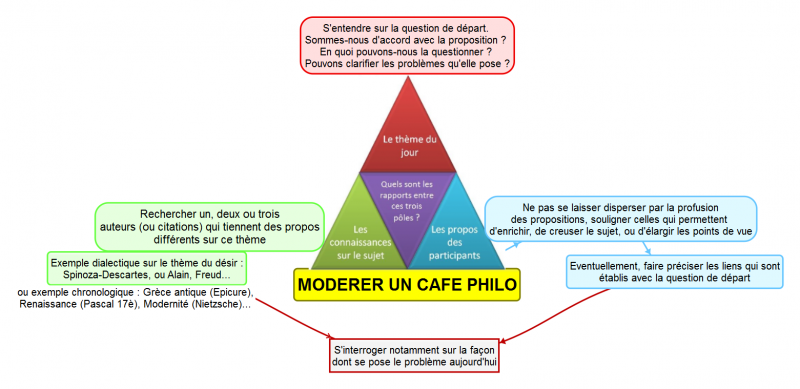

En me représentant les pôles qui peuvent retenir l’attention du modérateur d’un café philo, j’en distingue trois que je représente dans le triangle ci-dessous :

– la question du jour

– ce que disent les participants

– ce que rapportent les savoirs (les auteurs, les universitaires)La modération consisterait à mettre les propos des participants en rapport entre eux, pour faire le lien avec la question de départ, sans oublier, lorsque cela est possible, d’éclairer le débat avec quelques références (les définitions d’un dictionnaire, quelques notions,…). Il s’agit de faire en sorte que le débat ne se perdent pas dans les seules spéculations des participants. A cette fin, lorsque le sujet est annoncé à l’avance, le modérateur, ou un participant, peuvent se charger de réunir quelques connaissances sur le sujet du jour. Le statut du savoir visera alors à stimuler la pensée, à proposer des ouvertures, et non à se substituer à la réflexion du groupe. Le « savoir » peut se présenter comme une contrainte, comme un rappel aux savoirs patiemment construits par les chercheurs et, c’est bien parce que la pensée se trouve prise entre des contraintes qu’elle s’efforce de créer, d’explorer, de concevoir de nouveaux horizons, de nouvelles synthèses.

Ci-dessous, un schéma. (Cliquer sur le lien dans « Fichier attaché » si l’image n’est pas nette. Merci de votre compréhension)

Modreruncafphil.Schma.pdf

En résumé, doit être pris en compte :

1° Le niveau des interactions entre les participants (compétence de reformulation et de problématisation)

2° Garder le lien avec la question de départ de façon à préserver le fil conducteur du débat qui se construit.

3° Eclairer le débat d’éléments de savoirs, il s’agit de ne pas être ignorant du monde autour de soi, et d’éviter de s’enfermer dans une pensée « communautariste ».En pièce jointe, l’étayage du schéma ci-dessous, cliquer pour télécharger le pdf).

Modereruncafephilo.DIotimejuin2015.pdf -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.