Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › De la possibilité d’un amour vrai, faut-il prendre la question au sérieux ? Sujet pour mardi 29 juillet 2025 à 18h30 au café Chimère, 12 rue Voltaire. Grenoble

- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 4 mois et 3 semaines.

-

AuteurMessages

-

30 juin 2025 à 16h44 #7795

Nous nous réjouissons de notre amitié avec l’UTEM (Université de Terrain Edgar Morin). Merci également au café citoyen la Chimère, 12 rue Voltaire, Grenoble d’accueillir notre pratique des cafés philo (Lien vers le café la Chimère citoyenne, ici)

Durée des débats (1h30 environ > jusqu’à > 20h30 maximum)

Discussion informelle pour celles/ceux qui souhaitent poursuivre

Entrée libreSujet proposé pour ce mardi 29 juillet 2025 à 18h30:

N’y a-t-il pas d’amour vrai ?

La question prête peut-être à sourire. C’est possible puisque, au moins une fois dans notre vie, nous sommes tous revenus d’une histoire d’amour déçue. Quant à savoir ce qui est vrai ou à ce qui fait « vérité », il y a, là aussi, de nombreux points de vue.

De quelle « vérité » est l’amour ?

Et, si l’on se penche plus sérieusement sur cette thématique, la question se pose : sans amour et sans vérité, la vie peut-elle encore avoir du sens ? A priori, non. Ainsi, qu’on le veuille ou non, nous sommes tenus de répondre à notre question.Quelques références :

– Qu’est-ce que l’amour (Platon)? De Kosmos. Durée : 15mn

– Qu’est-ce que l’amour (Platon) ? Par Parole de philosophie. Durée 29mn.

– L’intime. François Julien. 2018.

– Qu’est-ce que l’amour ? Par ENS (sur France Culture).

– L’amour dans, Avoir raison avec Jankelevitch. France Culture.Quelques extraits de texte (au hasard !)

Laf. 688, Sel. 567. Qu’est-ce que le moi ? (site des Pensées de Blaise Pascal)

Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants ; si je passe par là, puis-je dire qu’il s’est mis là pour me voir ? Non ; car il ne pense pas à moi en particulier ; mais celui qui aime quelqu’un à cause de sa beauté, l’aime-t-il ? Non : car la petite vérole, qui tuera la beauté sans tuer la personne, fera qu’il ne l’aimera plus.

Et si on m’aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m’aime-t-on, moi ? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s’il n’est ni dans le corps, ni dans l’âme ? et comment aimer le corps ou l’âme, sinon pour ces qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu’elles sont périssables ? car aimerait-on la substance de l’âme d’une personne, abstraitement, et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut, et serait injuste. On n’aime donc jamais personne, mais seulement des qualités.

Qu’on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n’aime personne que pour des qualités empruntées.

Spinoza (Éthique, Livre IV) :

« On ne désire pas les choses parce qu’elles sont belles, mais c’est parce qu’on les désire qu’elles sont belles. »« L’amour est la joie, accompagnée de l’idée d’une cause extérieure. »

« La Joie est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande perfection. »

Une citations transmise par un ami :

Une définition de l’amour de M. Scott Pec (citée par Bell Hook, black féministe, lien ici, )

Quelques règles concernant nos échanges

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.

– Pas d’attaque ad hominem /ad persona.

– On essaie de rendre compte des raisons de sa pensée et de faire évoluer le débat.

– Chacun est le bienvenu, quelles que soient sa confession, sa classe sociale, sa formation et ses références philosophiques.Mon approche des cafés philo.

Elle est plutôt non-directive, centrée sur les questions des participants. Nous nous efforçons de faire évoluer le débat au fur et à mesure de nos échanges.

Nous partons du principe que chaque participant est adulte, autonome, responsable de sa pensée et de ses comportements. On note également que le participant est curieux d’examiner aussi bien les arguments de sa pensée que de ceux d’autrui.

Nous nous appuyons en fait sur l’idée qu’une écoute compréhensive et qu’un partage structurant et structuré de nos réflexions ne peut être que profitable à tous, à une socialisation réflexive en partage et à une philosophie en travail.Ce que le café philo n’est pas :

Le café philo n’est pas un lieu de propagande politique ou religieuse, ni il n’est celui d’une mise en spectacle de soi. On n’y vient pas faire la leçon aux autres ou répéter ce que l’on sait déjà, chacun étant déjà par lui-même l’auteur de sa propre pensée. L’effort que nous faisons porte sur une réflexivité mise en partage, sur l’écoute de l’autre et du débat qui se construit : on y assume les hésitations d’une pensée qui se cherche.Une biographie.

– Rédaction d’un mémoire de maîtrise sur les cafés philo dans le cadre d’un diplôme de pratiques sociales (Collège Coopératif Rhône-Alpes / Université Lyon 2)

– Administrateur du site des cafés philo.

– Animation du café philo d’Annemasse depuis les années 1995 (voir ici les derniers comptes rendus)

– Mon approche s’inspire de celle de Michel Tozzi (voir ici sa définition), sans y être aussi formelle (c’est une visée) et elle s’adresse surtout à des adultes (non à des enfants)

– Actuellement (septembre 2024), j’entame un parcours de licence en philosophie (UGA Grenoble).

– L’année passée (2023), j’ai entamé un DU sur les pratiques philosophiques.L’affiche du mois

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)30 juillet 2025 à 14h54 #7823Bonjour à tous,

Dans l’attente du compte rendu, je vous transmets les questions d’Allan, que notre sujet sur l’amour, lui a suggérées.

- L’objet du désir conditionne-t-il le sentiment amoureux ?

- Y a-t-il différentes formes d’amour ?

- Faut-il commencer par s’aimer pour aimer ?

- L’amour est-il un sentiment empirique ou rationnel ?

- La vérité doit-elle s’inscrire dans le monde sensible ?

- L’amour sincère doit-il être raisonnable ?

- La sincérité est-elle une condition de l’amour ?

- Peut-on vivre une histoire avec un amour unilatéral ?

- L’amour requiert-il de l’abnégation ?

- Faut-il croire en l’amour pour y accéder ?

- La résilience de l’état amoureux dépend-il de sa capacité à ne pas abdiquer ?

Merci Allan pour ta contribution. Je perçois déjà que certaines de tes questions recoupent les miennes.

31 juillet 2025 à 11h04 #7827Bonjour à tous,

Je n’ai pas compté, mais on m’a rapporté que nous étions près d’une quarantaine de personnes. L’échange était plutôt sympa en ce sens que les participants ont joué le jeu du questionnement et de l’enquête philosophique : on cherche à travailler une question, les tensions et les problèmes qu’elle soulève.

Rappel du sujet : n’y a-t-il pas d’amour vrai ?

Le fait que nous soyons tous revenus d’une histoire d’amour déçu peut inviter à nous demander s’il n’y a pas d’amour vrai. Quant à savoir ce qui est vrai ou à ce qui fait « vérité », il y a, là, de nombreux points à éclaircir. De quelle « vérité » est l’amour ?Quelques propositions ont été suggérées :

L’amour vrai suppose (dans un premier temps de notre échange) qu’il soit sincère, durable, authentique, partagé, absolu…

> Ce sont des qualités (des attributs ?), des ressentis (des idées ou des espérances) que l’on associe à l’idée d’amour.Pourtant, ce qui est sincère n’est pas forcément partagé, ni durable.

Par ailleurs, l’absolu peut nous tromper par son « intensité » ou par son « concept ».

Autrement dit : d’un côté, l’absolu (ce qui est total, inconditionnel) semble relatif à l’expérience du moment que l’on vit, mais de l’autre, en tant que « concept », il comprend tout et dépasse alors nos capacités de représentation.

Ce qui pose la question du rapport entre, d’une part, l’expérience (qui s’éprouve comme absolue parce qu’authentique, sincère, totale) et, d’autre part, l’idée (le concept d’absolu) qu’on rapporte à l’expérience.Ø La chose (l’absolu) correspond-elle à ce que l’on vit ?

Ø Nommons-nous bien la chose ?

Ø Prenons-nous conscience de cet absolu par l’expérience que l’autre révèle à nous ?

Ø Est-ce notre expérience qui donne vie à l’amour (et que nous prolongeons par la « volonté ») ?

Ø Cet absolu existe-t-il indépendamment de l’expérience que l’on vit ?

Ø D’autres absolus nous attendent-ils, mais nous n’en avons tout simplement par encore fait l’expérience ?

Pour info, le nominalisme est un terme générique qui désigne un ensemble de doctrines selon lesquelles, l’universel est une propriété des mots (signes ou noms), mais non des choses. Autrement dit, la chose n’existe que parce qu’on la nomme.

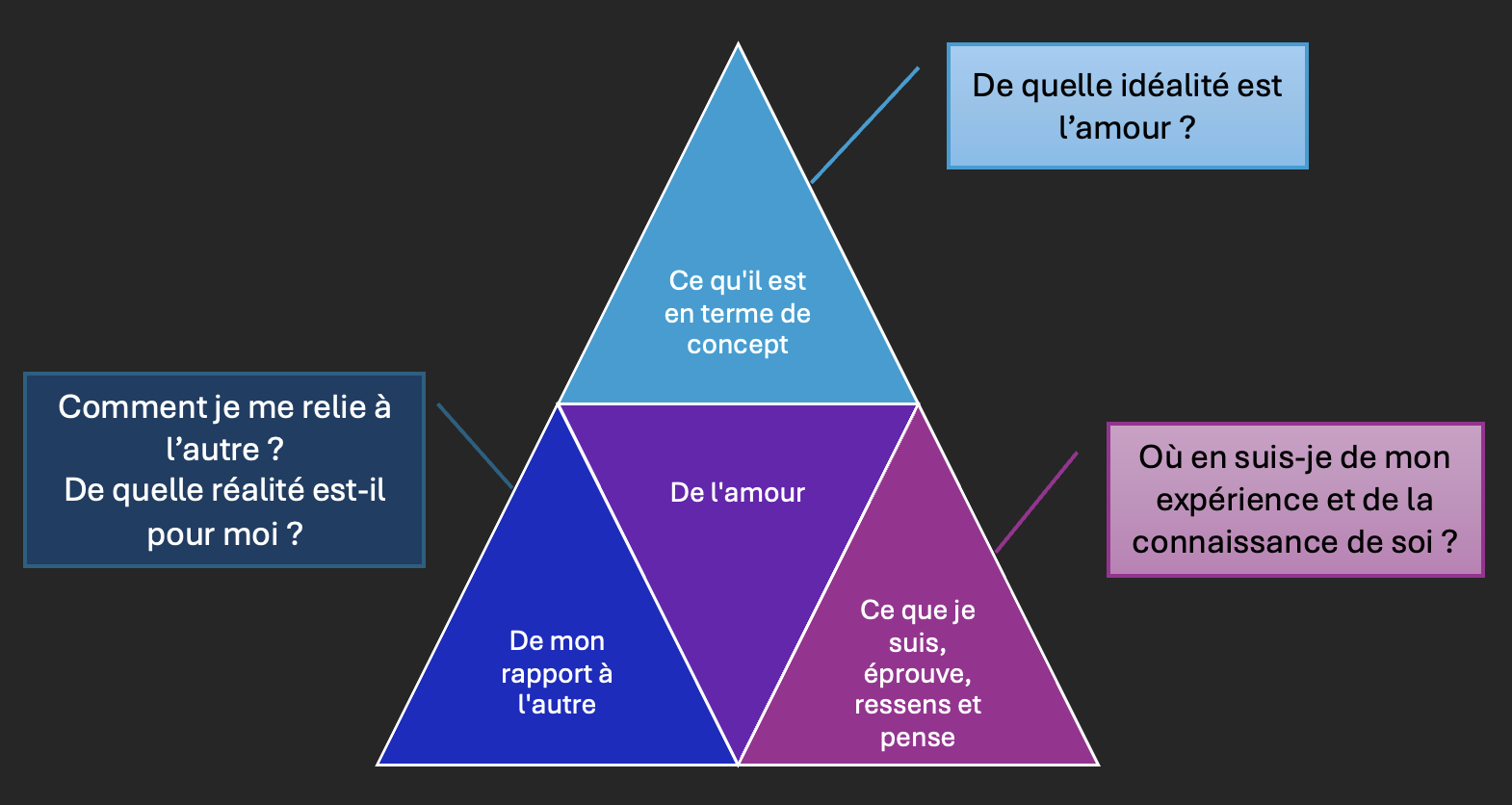

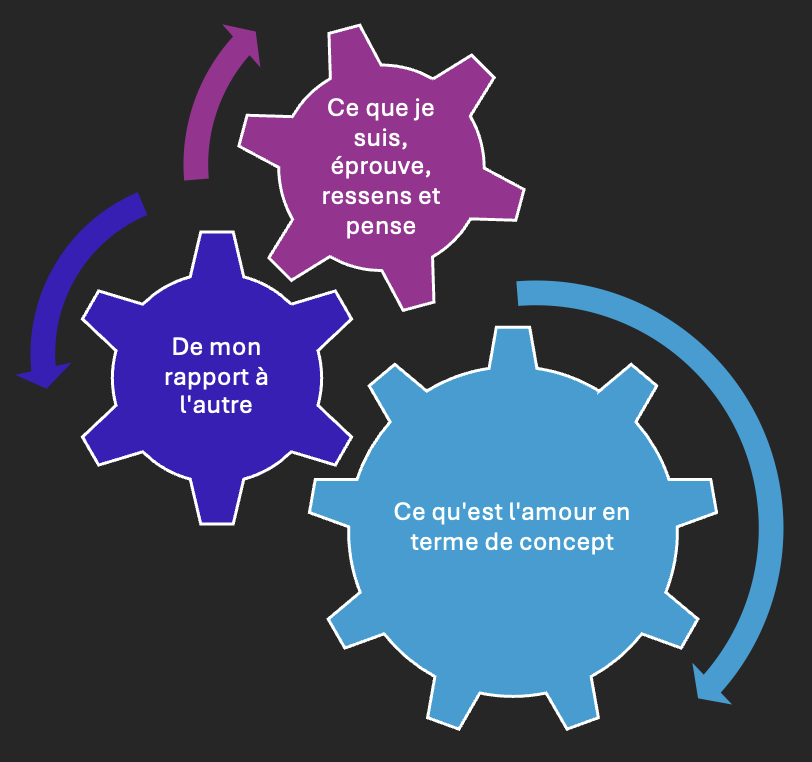

> Je n’ai pas l’impression que « nous » pensions au nominalisme, mais la question de notre rapport à l’amour semblait se poser ainsi : du rapport à soi, du rapport à la chose (l’amour) et de notre rapport à l’autre. Dans un premier temps, ça se présente comme dans ce schéma : le concept, soi et l’autre.

Dans un premier temps, ça se présente comme dans ce schéma : le concept, soi et l’autre.Un état, une expérience ? Non, un apprentissage.

Nous nous sommes demandé également si l’amour n’était pas davantage une « école », une expérience qui amorçait un processus de « conscience », un apprentissage du vivre comprenant des transformations, voire des métamorphoses ?

De ce point de vue, l’expérience du moment compte moins que la conscience de l’apprentissage que l’on serait en train de vivre. Cet apprentissage dessinerait alors une perspective de vie.

A nouveau, il se pose la question entre le sentiment (le percept d’un apprentissage profond, au long cours) et l’idée que l’on s’en fait. L’idée correspond-elle bien au sentiment (à l’intuition) que nous avons de cet apprentissage que l’on percevrait (pressentirait / intuitionnerait) dans notre tréfonds ?- Comment je me repère par rapport à cet apprentissage ?

- Où me conduit-il ?

- L’amour préexiste-t-il comme guide d’apprentissage à notre conduite, à notre destinée ?

Osez, osez disaient-ils…

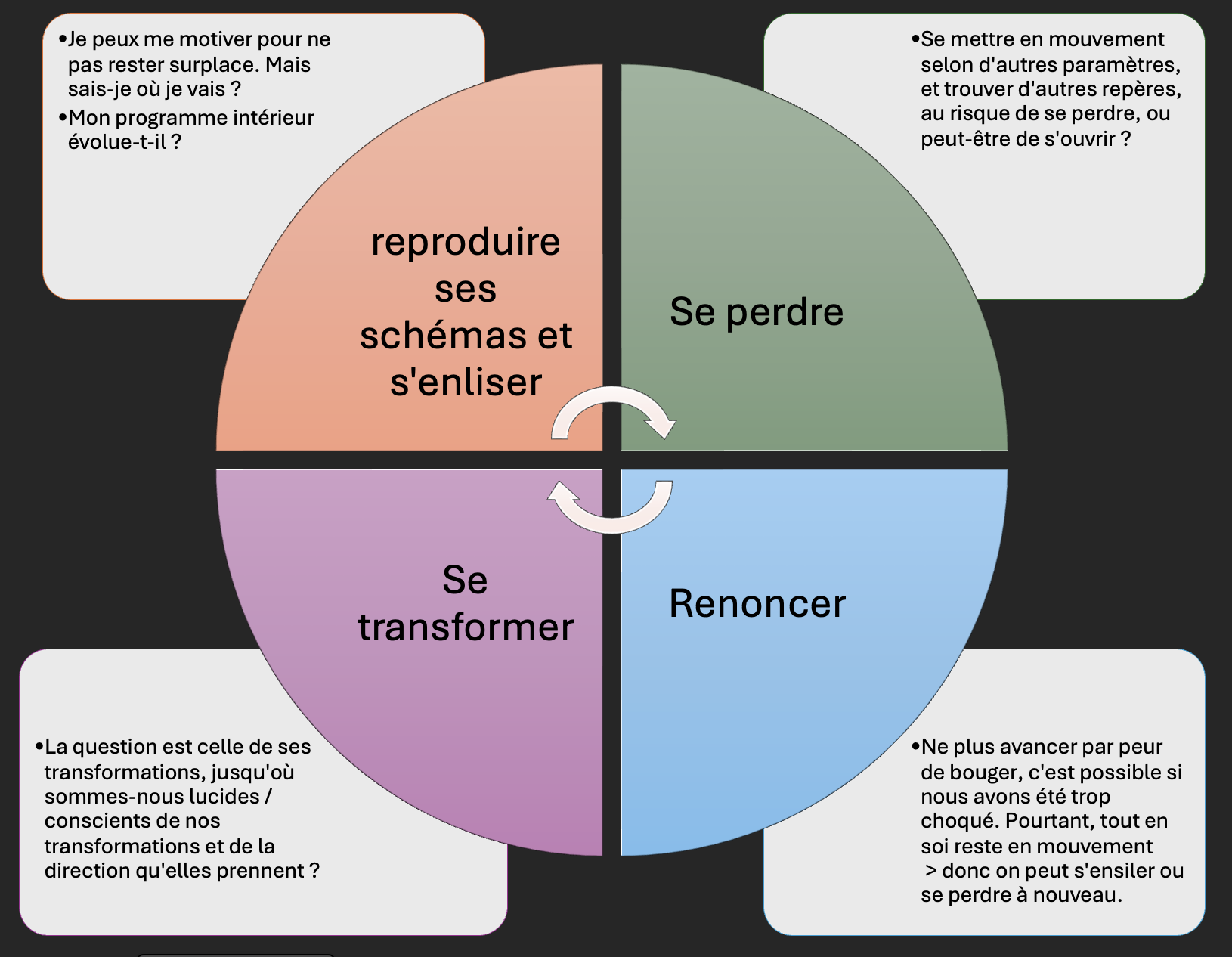

Il y a eu la question d’oser en dépit des épreuves, douleurs, échecs éprouvés. Mais, à force d’oser, comment savons-nous si nous ne nous enlisons pas sans fin ? Comment savons-nous si nous ne nous leurrons pas, si nous n’allons pas au crash, si l’on ne se fait perdurer pour se maintenir dans son inertie ? Ou, à l’inverse, avons-nous une sorte de claire conscience qui nous indique que nous nous ouvrons, que nous nous transformons ?Lorsque nous n’osons plus, ne croyons plus en l’amour, basculons-nous dans le cynisme ? Nous établissons-nous dans le nihilisme ? (Une croyance du négatif ou une autodestruction ?) Au contraire, sommes-nous dans une étape intermédiaire qui prépare à une ouverture ?

Si tout se transforme, où va l’avion ? y a-t-il un pilote ?

Si tout se transforme, où va l’avion ? y a-t-il un pilote ?

(pourrait demander un Héraclite des temps modernes)Apparemment, quatre possibilités s’offrent à nous : reproduire ses schémas, se perdre, renoncer et se transformer.

Il m’a semblé que nous étions parvenus à cette étape de notre échange (c’est à la louche et très « subjectif), et que des points délicats demandaient à être démêlés :

Faut-il poser par devers soi un concept (une idée d’amour) pour continuer à vivre, en dépit du « vase, susceptible de se briser » ? » (la vase, symbolisant ici l’amour).

Le « vase se brise, et alors tout se brise. Faut-il dès lors, renoncer à l’amour ?

En référence à Épictète :

« Si tu aimes un vase, dis-toi : « C’est un vase que j’aime. » Ainsi, s’il se casse, tu ne seras pas troublé. »

— Épictète, Entretiens, III, 24Autrement dit, la « vraie identité de l’amour » (le vase) dépasse la forme qu’il prend (et l’utilité qu’il a), il comprend toutes les formes dans ces potentialités du départ, y compris s’il se brise.

De ce point de vue, on aime l’amour avec tous les risques qu’il comprend, avec les transformations qu’il implique (dont celles du temps, celles de nos émotions, celles de nos prises de conscience) et, finalement, de cet apprentissage à la vie qu’il implique.Je vais laisser la question en suspens, car il me semble que nous en étions là, en ce sens, que je ne savais ce qui se tramait dans le « vécu » (la conscience, les croyances, les idées, la philosophie, la psychologie de chacun). Peut-être, pour aller plus loin, devrons-nous resserrer, pour une prochaine fois, la question. En attendant, j’imagine qu’elle va cheminer en chacun et à sa manière.

En tous les cas, je vous remercie tous pour votre participation à nos échanges.

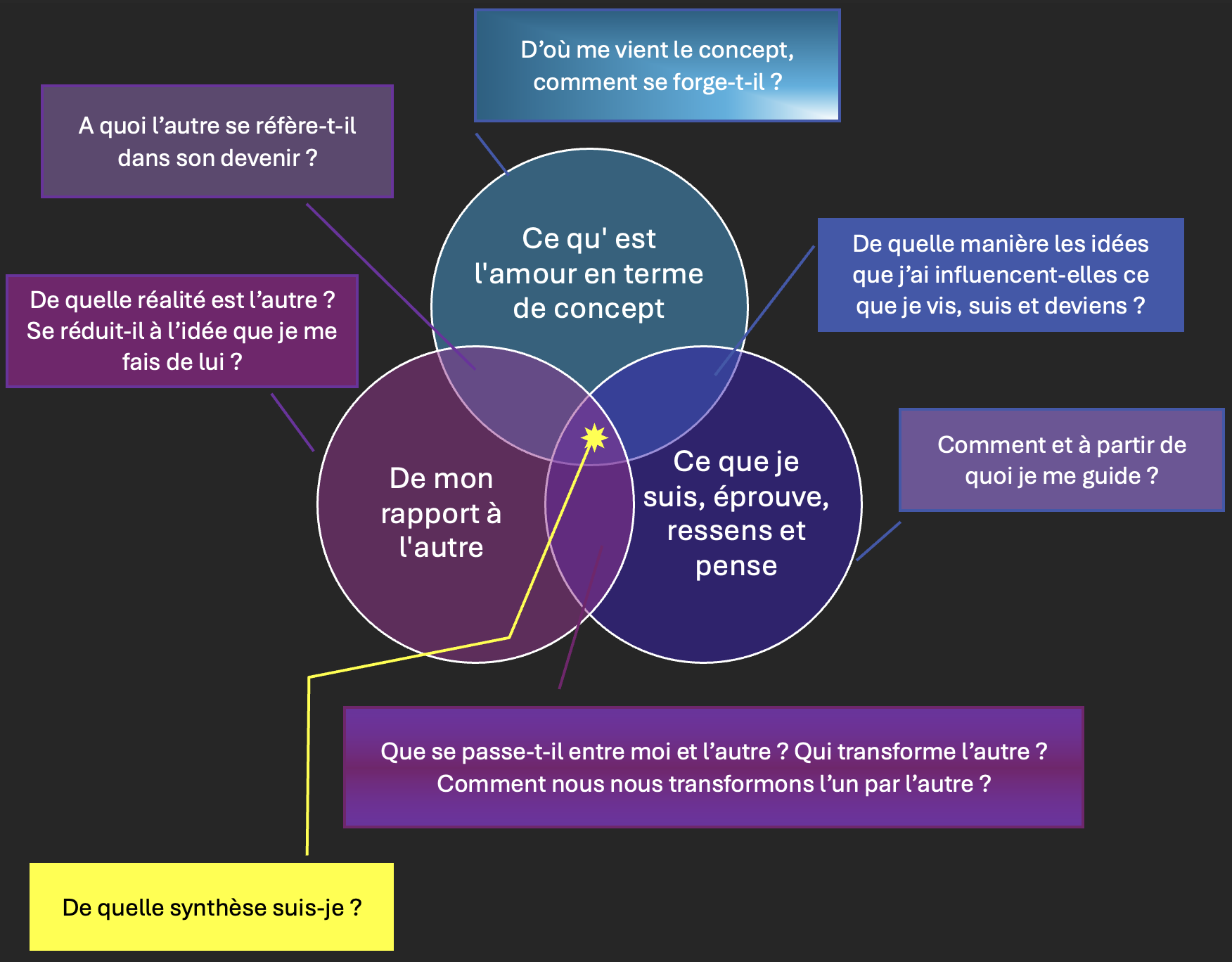

Si je devais faire un schéma des questions ontologiques que pose l’amour, je crois qu’il ressemblerait à celui-ci dessous :

Une référence transmise par Béatrice à la suite de notre débat (cliquer ici) sur France Culture : Amours philosophiques : les coups de foudre de vos penseurs préférés.

Une autre référence trouvée après coup.

Chagrins philosophiques : solitude, râteaux et peines de cœur. Sur France Culture. L’amour oedipien /incestueux de J.-J. Rousseau et la relation asymétrique entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Cliquer ici.Soyez les bienvenus pour, à votre tour, formuler vos questions et/ou votre synthèse du moment sur un aspect du débat ou par rapport à ce compte rendu.

Voir ci-dessous la contribution d’Allan. Merci à lui.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)27 août 2025 à 15h17 #7867Bonjour à toutes et à tous,

Suite au sujet « De quelle vérité est l’amour ? que nous avons abordé durant le Café Philo organisé le 29 juillet 2025, j’ai ressenti le besoin de développer le sujet autour du désir en tant que catalyseur d’accessibilité à l’amour et à la vérité.

Dans les moments particuliers et même inédits que l’humanité vit actuellement, la passivité des comportements et des réactions, submergées par la disruption (notre incapacité à s’adapter) m’interroge sur notre faculté à réactiver notre désir d’apprendre, de comprendre, de se retrouver et de tenter de percevoir les entraves psychiques et sociales qui nous empêcheraient de transformer nos pulsions en désirs.

Tout au long du développement, des questions me sont apparues :

« Idéaliser l’autre n’est-ce alors pas le/la regarder pour ce qu’il/elle serait ? Mais pour ce qu’il/elle pourrait devenir ? »

« Serions-nous toute notre vie des êtres inachevés ? Incomplets ? »

« L’amour de soi passe t’il obligatoirement par l’amour des autres ? Et inversement ? »

« Évoluons-nous dans une ‘’épochè’’ du désir ? »…et d’autres encore.

Merci d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de me lire.

Allan FADHEL

27 août 2025 à 15h23 #7869C’est Allan qui écrit, not me 😉

Bonjour à toutes et à tous, (…). Tout au long du développement, des questions me sont apparues : « Idéaliser l’autre n’est-ce alors pas le/la regarder pour ce qu’il/elle serait ? Mais pour ce qu’il/elle pourrait devenir ? » « Serions-nous toute notre vie des êtres inachevés ? Incomplets ? » « L’amour de soi passe t’il obligatoirement par l’amour des autres ? Et inversement ? » « Évoluons-nous dans une ‘’épochè’’ du désir ? »…et d’autres encore.Merci Allan pour ce document passionnant.

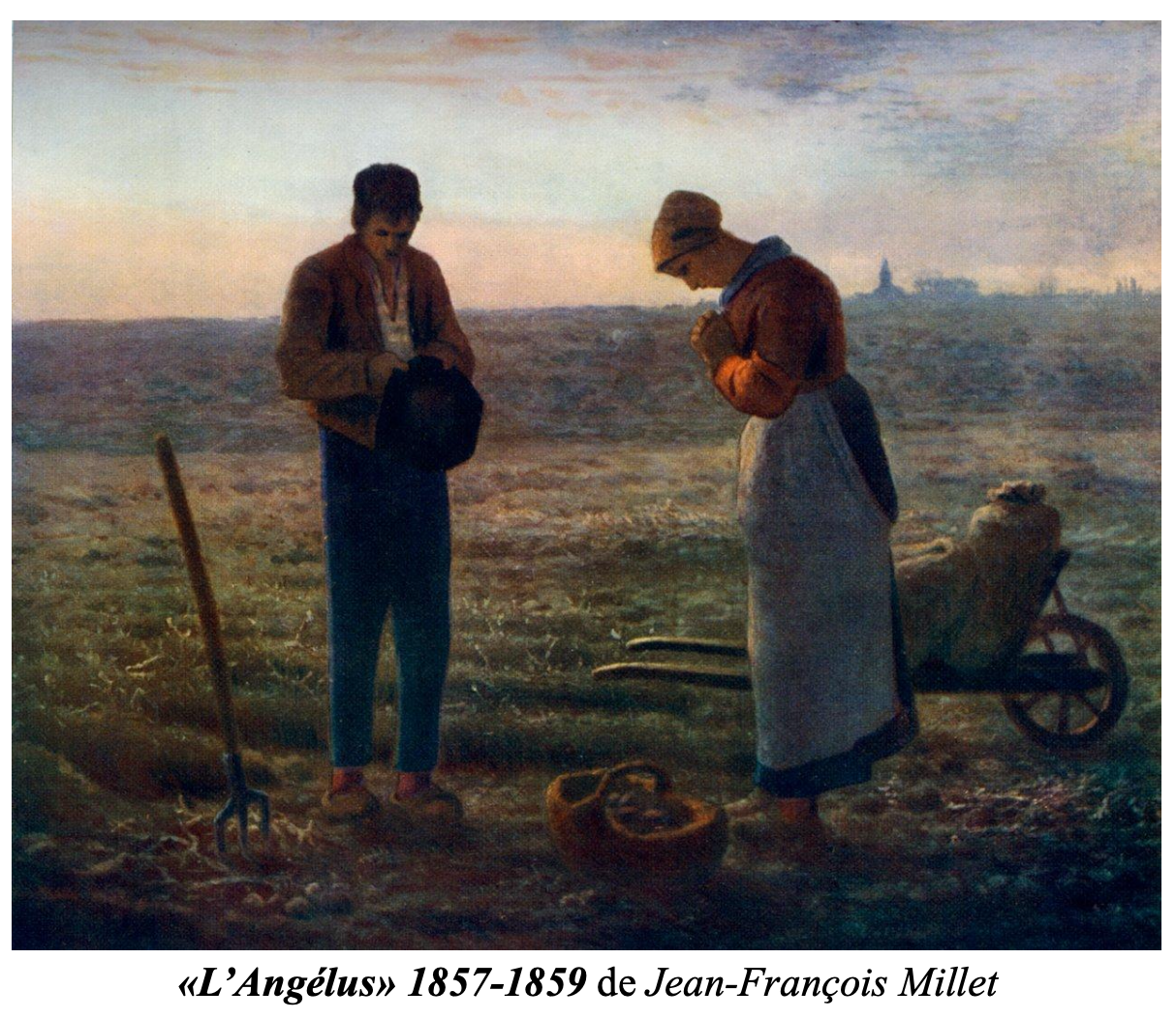

J’ai adoré ta recherche sur Dali et l’Angelus de Millet.

Je crois que nous pouvons nous en inspirer pour un prochain café philo.

Ce tableau, qui représente une scène somme toute banale de la vie agricole de l’époque, obsède Salvador

Dali qui en peint plus de 60 versions. Persuadé que l’œuvre renferme quelque chose de plus profond

qu’il n’y parait, Dali affirme que ce couple de paysans ne prie pas au milieu d’un champ pour réclamer

bonne récolte. Mais qu’il prie, parce qu’il vient d’enterrer leur enfant. Le peintre espagnol a, à l’époque

une telle renommée, qu’il demande au Musée du Louvre de radiographier l’œuvre.

Surprise, sous le panier aux pieds du couple, apparait une boîte noire qui serait le cercueil de l’enfant.

Millet aurait renoncé à peindre cette scène sur conseil d’un ami et a remplacé le cercueil par un panier

en osier.

« Dali est-il parvenu à percevoir l’invisible grâce à l’amour infini de son art ? »

« Les codes esthétiques et l’épistémologie de l’art, ont-ils permis à Dali de voir ce que personne ne voit ? »

Allan Fadhel -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.