Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › Sujet, introduit par Enzo : De quoi le mérite est-il le nom ? pour mardi 26 aout 2025 à 18h30 au café Chimère, 12 rue Voltaire. Grenoble

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 4 mois et 3 semaines.

-

AuteurMessages

-

4 août 2025 à 9h05 #7834

Nous nous réjouissons de notre amitié avec l’UTEM (Université de Terrain Edgar Morin). Merci également au café citoyen la Chimère, 12 rue Voltaire, Grenoble d’accueillir notre pratique des cafés philo (Lien vers le café la Chimère citoyenne, ici)

Durée des débats (1h30 environ > jusqu’à > 20h30 maximum)

Discussion informelle pour celles/ceux qui souhaitent poursuivre

Entrée libreMerci à Enzo pour la proposition du sujet et son introduction :

« De quoi le mérite est-il le nom ? »

Le mérite est une notion ancienne, à la fois familière et hautement valorisée dans nos sociétés modernes. Il évoque spontanément une certaine idée de justice morale : celle selon laquelle chacun recevrait ce qu’il mérite, c’est-à-dire ce qu’il a gagné par son travail, ses efforts, ses talents, ou ses choix personnels. Cette conception du mérite exalte des valeurs comme la responsabilité individuelle, l’autonomie, et la dignité du travail accompli, en rupture avec une organisation sociale fondée sur les privilèges de naissance, l’arbitraire ou l’appartenance à un groupe.

Dans cette perspective, le mérite semble une base juste et équitable pour répartir les rôles, les récompenses et les positions sociales. Une société « méritocratique » serait alors celle qui, ayant neutralisé les facteurs d’injustice (privilèges, discrimination, favoritisme), offre à chacun une chance équitable de réussir en fonction de ce qu’il est et de ce qu’il fait. En ce sens, la référence au mérite peut apparaître comme une promesse démocratique : plus besoin d’être riche, noble ou héritier pour être reconnu ; ce qui compte, c’est ce qu’on accomplit soi-même.

Mais cette promesse se heurte à une série de tensions et de paradoxes, qui remettent en cause à la fois la réalité du mérite et son usage politique. Car dans les faits, la reconnaissance du mérite est loin d’être neutre ou transparente. Très souvent, réussite et mérite sont confondus : on suppose que ceux qui occupent les positions les plus élevées — les plus riches, les plus puissants, les plus célèbres — l’ont bien mérité, comme si leur situation prouvait leur valeur intrinsèque. Cette croyance transforme le succès en preuve de vertu, et l’échec en signe d’infériorité morale. Ainsi, l’idée de mérite, qui devait initialement permettre de lutter contre l’arbitraire social, peut aussi servir à le justifier a posteriori, en présentant les inégalités comme légitimes dès lors qu’elles seraient méritées.

Dans ce contexte, le mérite devient un objet philosophique et politique central, car il touche à la question de la justice :

– Qu’est-ce qui est juste ? Est-ce de récompenser selon l’effort ? le talent ? le résultat ?– Peut-on juger équitablement des individus dans une société profondément marquée par les inégalités de départ (éducation, famille, conditions sociales) ?

– À quelles conditions la référence au mérite peut-elle être moralement défendable et politiquement féconde, sans se transformer en outil de légitimation des hiérarchies ?

– Parler du mérite, c’est donc parler de ce que nous considérons comme juste, de la manière dont une société distribue ses récompenses, ses honneurs, ses richesses — et de ce que ces distributions révèlent sur nos valeurs collectives.

Il nous faudra ainsi interroger cette notion sous plusieurs angles :

– Ce que le mérite prétend désigner (l’effort, la vertu, la compétence) ;

– Ce qu’il désigne réellement dans les faits (souvent : la réussite sociale, les positions acquises) ;

– Et ce qu’il devrait désigner, s’il devait rester fidèle à son idéal de justice.

Le débat portera donc moins sur une définition unique du mérite que sur les multiples fonctions (morales, sociales, idéologiques) qu’il remplit aujourd’hui, pour mieux comprendre ce que cette notion nous dit — ou nous cache — de l’ordre social dans lequel nous vivons.

– Parler du mérite, c’est parler de ce que nous considérons comme juste.

– Méritez-vous ce qui vous arrive ?

– La vie vous récompense-t-elle selon votre mérite ?

– Le mérite fait-il justice ?

– Se peut-il que la société soit injuste ?Quelques références :

Justice : bien juger pour bien agir par Michael Sandel. Sur France Culture, ici.

Le mérite, selon le Précepteur, n’existe pas. Une interview avec Noé Jacomet

Les transclasses, du point de vue de Chantal Jacquet. Une interview de Laura Raim, Les Idées Larges.

Pour une lecture approfondie des transclasses de Chantal Jacquet, avec Geoffroy de Lagasnerie et Frédéric Lordon. Cliquer ici, et aller directement à 25mn.L’affiche du sujet

Quelques règles concernant nos échanges

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.

– Pas d’attaque ad hominem /ad persona.

– On essaie de rendre compte des raisons de sa pensée et de faire évoluer le débat.

– Chacun est le bienvenu, quelles que soient sa confession, sa classe sociale, sa formation et ses références philosophiques.L’approche du café philo de Grenoble

C’est une approche plutôt non-directive, centrée sur les questions des participants. Nous nous efforçons de faire évoluer le débat au fur et à mesure de nos échanges.

Nous partons du principe que chaque participant est adulte, autonome, responsable de sa pensée et de ses comportements. On note également que le participant est curieux d’examiner aussi bien les arguments de sa pensée que de ceux d’autrui.

Nous nous appuyons en fait sur l’idée qu’une écoute compréhensive et qu’un partage structurant et structuré de nos réflexions ne peut être que profitable à tous, à une socialisation réflexive en partage et à une philosophie en travail.Ce que le café philo n’est pas :

Le café philo n’est pas un lieu de propagande politique ou religieuse, ni il n’est celui d’une mise en spectacle de soi. On n’y vient pas faire la leçon aux autres ou répéter ce que l’on sait déjà, chacun étant déjà par lui-même l’auteur de sa propre pensée. L’effort que nous faisons porte sur une réflexivité mise en partage, sur l’écoute de l’autre et du débat qui se construit : on y assume les hésitations d’une pensée qui se cherche.————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse29 août 2025 à 8h58 #7871Bonjour à tous,

Nous étions près de 25 participants pour ce débat. Les échanges étaient riches et complexes, notamment en raison du fait que plusieurs niveaux de discussions et de références s’engageaient dans le même temps. Je tente dans mon compte rendu de clarifier ces différents niveaux. Mais pour commencer, le besoin d’une recherche du côté de l’étymologie s’est fait sentir.

Mérite : rapprochement étymologique français, latin, grec et sanskrit

Au XII e siècle, emprunté du latin meritum, « prix, salaire ; attitude, conduite qui mérite quelque chose ».

De son côté, « émerite » vient du latin « emereor » signifiant « qui a achevé son service militaire ». Sous Auguste, le terme « emeritus » désigne celui qui a fait son temps et fourni sa carrière.

Pour le Dictionnaire des Racines des Langues Européennes [8], « mere » est la racine des mots grecs « meros », et de « moira » (qui signifie : « le sort », voir « Acte-agir ») mais aussi des mots latins, « merere » (mériter) et « memoria » (la mémoire).

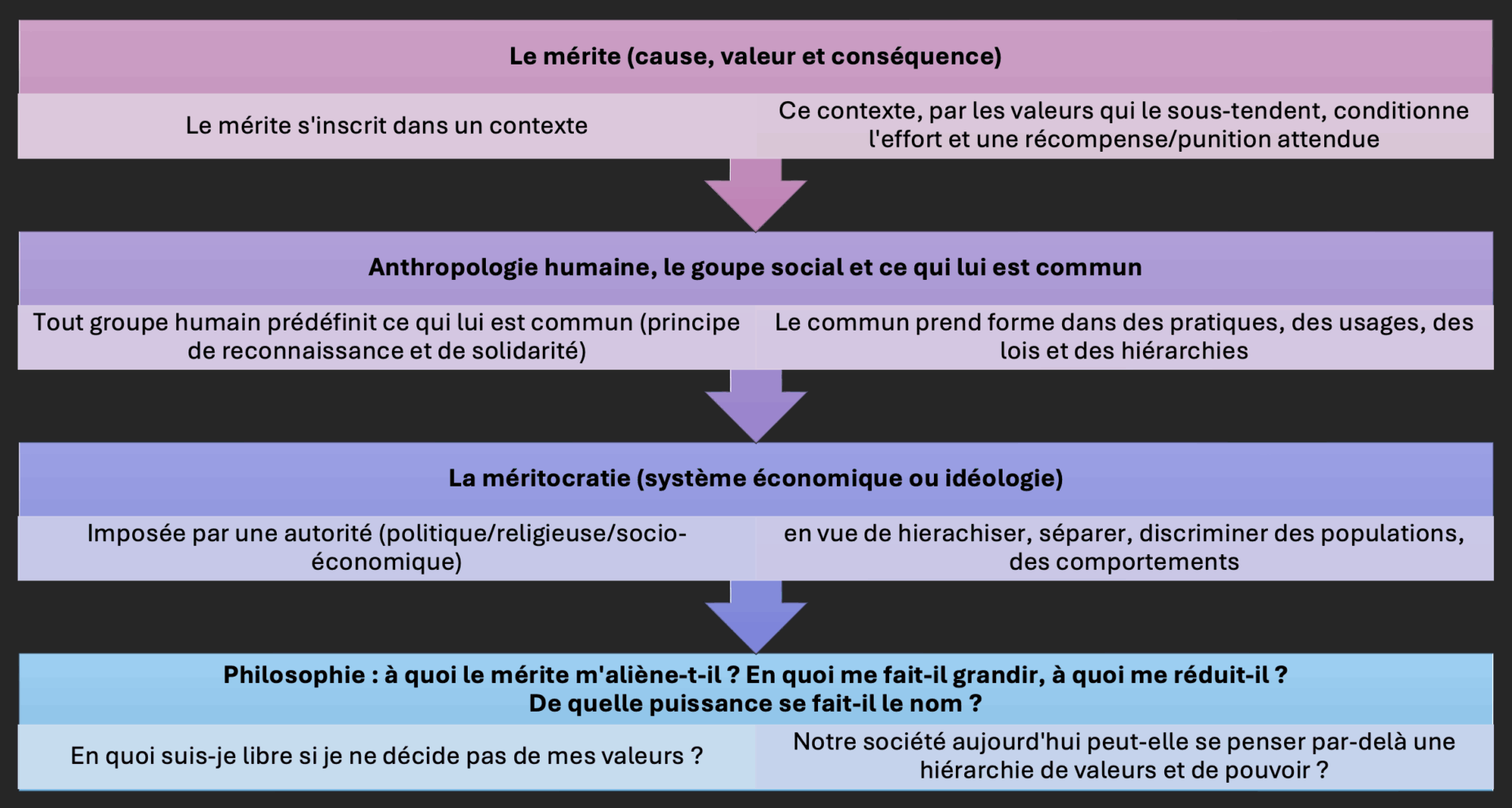

Lien vers la source ici.Quatre axes ou niveaux d’échange lors de notre débat

Une ou deux problématiques propres à chaque registre :

1° le mérite en tant que tel :

Il y a un rapport de conséquence pour chacun de nos choix et de nos actes. Par exemple, sur un plan individuel, chacun a une conscience instantanée de son rapport au monde par les effets que ses actes entrainent : frapper une boule de billard et la voir se déplacer vers l’objectif visé. Généralement, on s’accorde sur l’idée que l’atteinte de l’objectif est proportionnelle à l’effort dédié à l’apprentissage de ce sport.

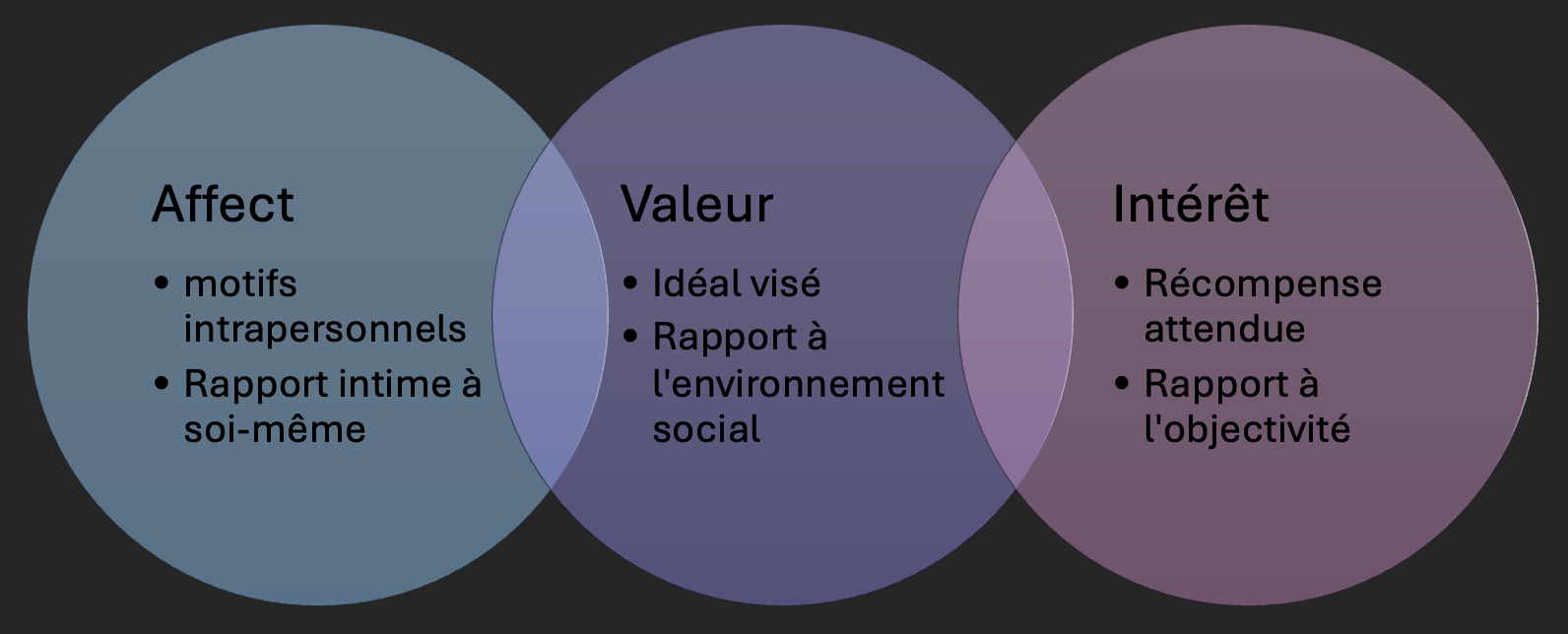

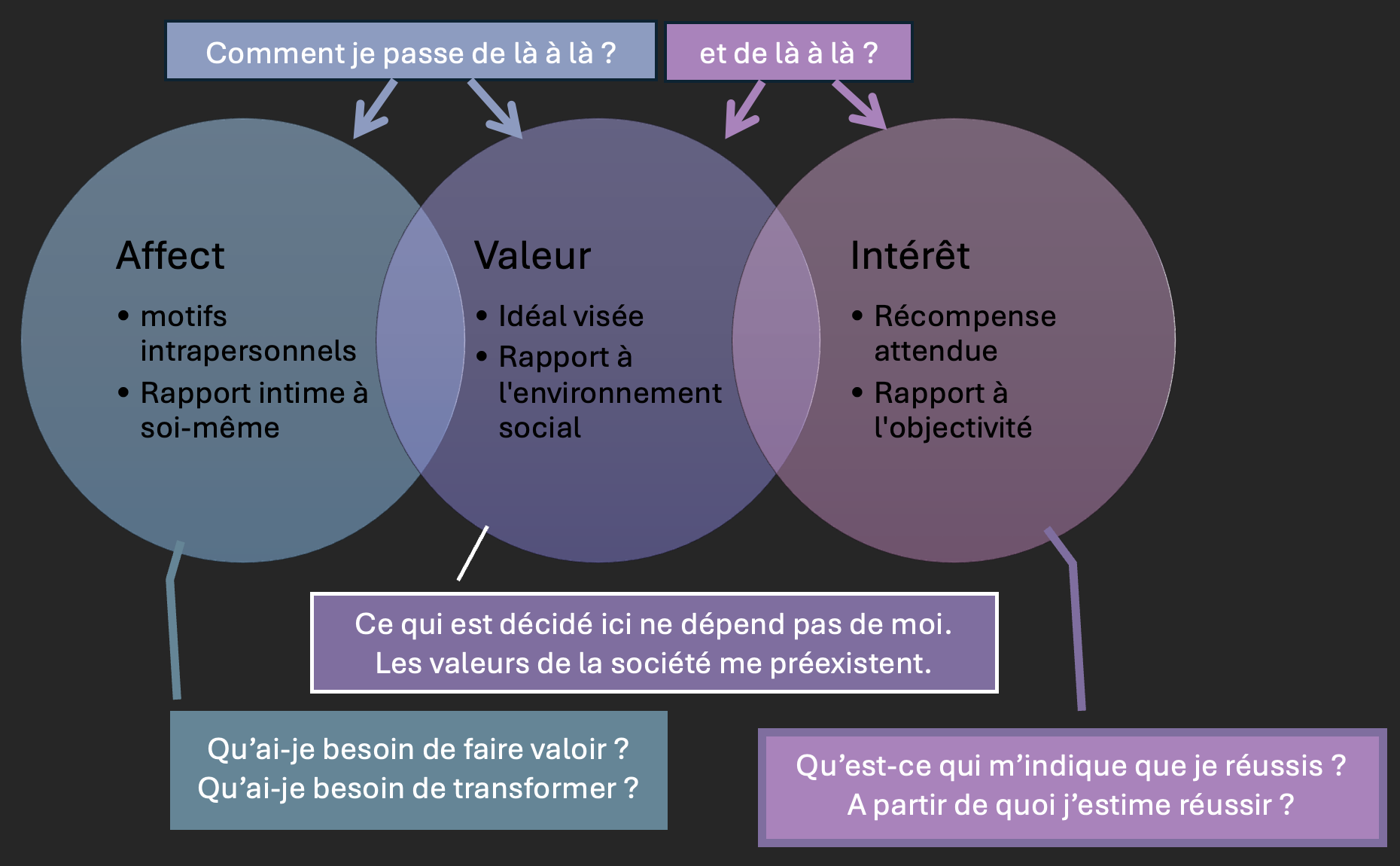

Pour ce premier temps d’échange, on explore de façon élargie la question du mérite. Il s’agit de saisir des logiques (affects, valeurs, intérêts et conséquences) auxquels il répond en fonction de la diversité des références de chacun : il faut avoir perçu pour soi-même le plaisir ou l’intérêt d’apprendre à frapper dans une boule de billard.

Mais pour un groupe social, lorsque les réactions en chaînes sont plus complexes, la conscience du retour de nos actes se perd dans le collectif : à l’échelle d’une famille et d’une société, le principe d’intérêt se trouve d’emblée conditionné par l’environnement social, éducatif et institutionnel du pays dans lequel on se trouve. Pour le dire autrement, le collectif répond des actes de chacun, mais selon d’autres échelles de quantification, de probabilité et selon d’autres temporalités.- Ainsi, on n’élude pas la question du mérite sur le plan de la « subjectivité » (le sentiment de mériter selon la conscience de l’effort produit) ni sur celui de notre intersubjectivité (le besoin de reconnaissance dans nos rapports à autrui).

- On observe simplement que le mérite est pris en tension entre des mobiles, l’échelle d’un environnement donné et des résultats.

Cela conduit à entrevoir le mérite sur un plan anthropologique, puisqu’il est intimement lié aux effets qu’entrainent nos actes en fonction d’un environnement socio-culturel donné.

2° Anthropologie

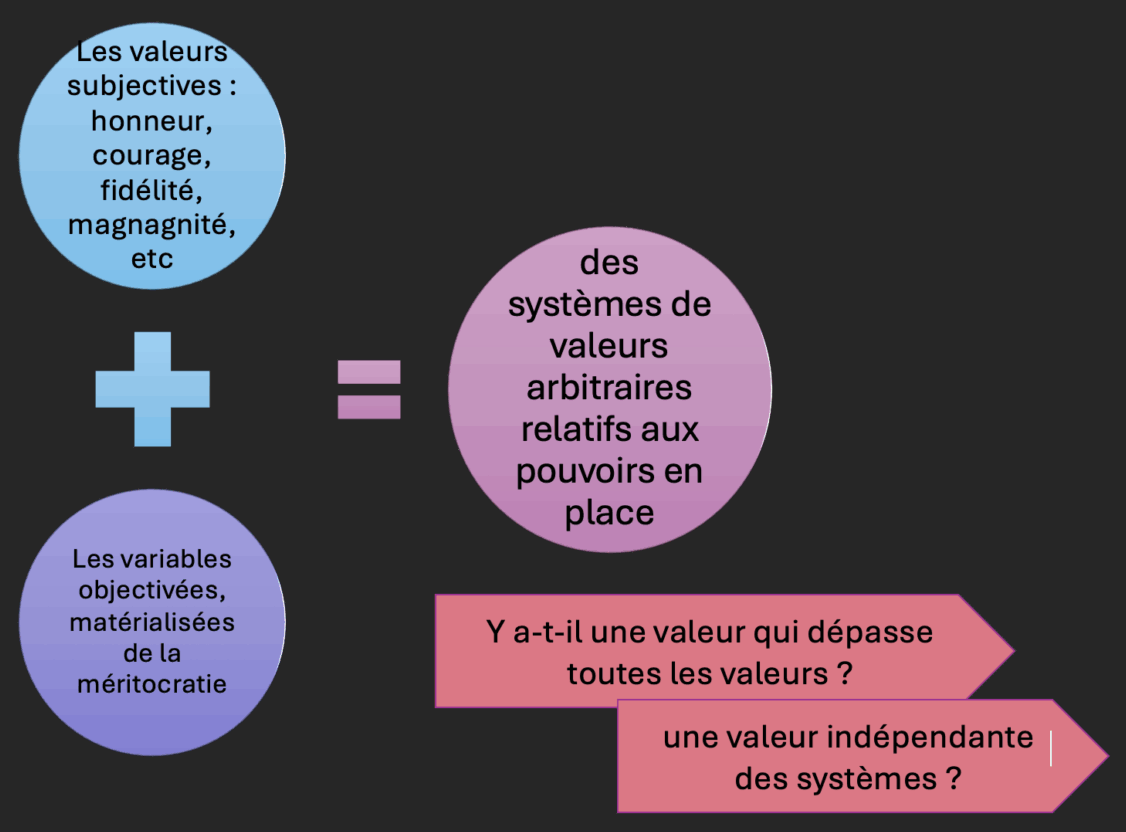

C’est l’une des constantes dans ce domaine : depuis qu’homo-sapiens existe, tout groupe humain se reconnaît comme une entité (ethnique, clanique) en ce qu’il se donne des normes, des valeurs pour se reconnaître lui-même. Ce facteur de reconnaissance participe du sentiment d’appartenance au groupe et lui donne les codes, les valeurs, les mythes par lesquels il se coordonne, s’organise, se hiérarchise. La question qui se pose est celle d’un rapport entre la valeur (par exemple, le courage) et les variantes par lesquelles il s’incarne (tuer son ennemi ou, au contraire, dans une société pacifiée, l’épargner). Autre exemple à l’échelle d’une société, être en faveur d’un gouvernement qui met en place un système éducatif à visée coopérative ou préférer celui qui valorise la compétition, la mesure des performances et qui construit un système élitiste avec le parcours de sélection qui lui correspond.

De fait, les valeurs et les façons, par lesquelles les mérites s’incarnent dans un groupe social, sont relatives aux modes et aux conditions du moment, mais non à la valeur subjectivement ressentie par chacun. Ce décalage semble irréductible : les valeurs sont immatérielles, l’effort est subjectif et les résultats observés sont matériels, en plus d’être décidés par autrui. De fait, le jugement statuant sur le mérite est arbitraire pour ne pas dire, aléatoire, puisqu’il va dépendre de tout une chaine de réactions, en passant par le lieu de sa naissance, par les amis de son quartier, les professeurs d’école jusqu’à la sélection par les IA de parcours sup.La question qui se pose est comment, en tant qu’être singulier,

je me place au milieu de tous ces carrefours d’influence ?

Les rapports entre : affects (motivations), valeurs (sociales) et intérêts (matériels) ne répondent pas d’une logique linéaire, rationnelle, nécessaire. En mon for intérieur, je construis mon parcours. Sais-je lequel ? En raison de quelles inférences ? Qu’est-ce que je me dis à moi-même pour faire ce choix-ci plutôt que ce choix-là ?

En Occident, et depuis la Révolution française, nous sommes supposés tenir pour acquis que, chaque personne vaut toute autre en droit, en dignité et donc, en liberté d’expression. Or, on le voit, la société moderne crée des systèmes de classe qui favorisent des typologies de comportement tout comme des typologies de personnes : selon les appartenances ethniques, sociales et économiques de chacun, les trajectoires et les perspectives d’évolution sociale ne sont pas équivalentes. Allan nous a cité en fin de débat les chiffres de la discrimination sociale en France (voir note en bas de page). Pourtant, sur le plan éthico-philosophique, nul ne défendrait dans ce groupe (je crois), que par « nature », certains humains valent moins que d’autres. Dès lors, comment croire en la méritocratie ? Ne constitue-t-elle pas, par définition, un système discriminant ?

3° La méritocratie :

Elle est clairement une idéologie masquée en ce qu’elle est protéiforme. En effet, la société industrielle produit des marchandises automatiquement indexées sur des valeurs de mérite, et ainsi, les signes de prestance vont de pair avec ceux d’une réussite sociale. Mais dans la même veine, un régime autoritaire militaire, religieux ou capitalo-communiste produira son système éducatif, les institutions et les normes qui lui correspondront. En cela, c’est une ligne de raisonnement qui fait fonction d’idéologie dans la méritocratie, en ce qu’elle réduit des résultats à des valeurs de bien. Ce court-circuit fait l’impasse sur les causes (mobiles) et les moyens utilisés et, plus grave encore, sur le prix et les sacrifices que l’on fait payer aux populations en les mettant en compétition entre elles.

Il semblait que tout le monde, dans notre groupe ce soir (?) ne partageait pas l’idée que nous (en France) étions en « méritocratie », « du moins, pas autant que les USA », pouvait-on entendre. Mais les annonces des membres de notre gouvernement ne manquent pas sur ce sujet, tandis que le fait même du débat dans notre groupe ce soir témoigne de l’effectivité de la question méritocratique. Mais y a-t-il des méritocraties meilleures que d’autres ? Dépend-elle du jeu des critères ? Comment les penser, les sélectionner ? Le quantitatif va-t-il prendre le pas sur la qualitatif ?Modifier les critères de la méritocratie.

A ce stade de notre échange, et sur le plan pragmatique, la question qui se pose est : comment corriger/modifier les critères de notre système démocratique corrompu d’aujourd’hui, de sorte que les plus méritants puissent être, par exemple, ceux dont les métiers et les emplois comptent parmi les plus ingrats, les plus pénibles et les moins valorisants (éboueurs, manutentionnaires, ouvriers, livreurs, agents de sécurité (l’ensemble des bull shit jobs – voir David Graeber (anthropologue) ?

Ainsi, en vue de tendre vers une plus grande justice sociale, la méritocratie peut être pondérée conséquemment aux effets discriminants qu’elle engendre. Toutefois, de telles mesures ont existé et existent déjà. Trois problèmes majeurs sont soulevés :1° Les mesures prises ne changent pas massivement les effets discriminants,

2° Les quota de pondération, le nombre, l’étendue, la profondeur des modifications engagent des discussions infinies entre les progressistes et les conservateurs parmi les méritocrates.

3° A terme, on observe une augmentation de la pression et une aggravation des clivages entre les intégrés et les marginalisés.

En somme, les corrections apportées multiplient les injustices (ou les mettent en évidence ?). Elles reproduisent en réalité les valeurs du système dominant qui les met en place et elles renforcent la fonction méritocratique par les exemples de ceux/celles qui réussissent. Mais alors, y a-t-il une solution ?Est-ce l’ensemble de nos valeurs qu’il faut changer ?

Sans nier les réformes qu’il convient d’apporter à une méritocratie viciée économiquement et corrompue politiquement, peut-être convient-il d’être plus radical quant aux réformes à entreprendre ? Sur le plan pragmatique, le salaire à vie a été mentionné, voir ici la référence à Bernard Friot (interview des Idées Larges). Une telle mesure revient à repenser notre système de valeurs en ce qu’elle bouleverse de fond en comble les hiérarchies mises en place. En effet, l’égalité de valeur entre tous trouve par ce projet une forme pratique de réalisation. Le salaire à vie pour tous libère chacun du souci de satisfaire ses besoins de base : le monde contient et produit assez de richesse pour que tous y prennent part. Imaginez ainsi que la course aux profits ne soit plus le problème majeur de la société. Ce sont alors d’autres priorités et valeurs d’intérêts qui prendraient la relève comme : apprendre à connaître notre monde, comprendre son histoire et découvrir les richesses de vie sous toutes ses formes. Apprendre également les arts, les sciences, apprendre à connaître autrui et les autres civilisations, mieux comprendre l’environnement, la biodiversité et découvrir d’autres modalités du vivre ensemble, d’autres modes de gouvernance. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter le sociologue Bernard Lahire ici, où dans son dernier ouvrage « Savoir ou Périr », il explique comment l’école détruit la curiosité et le plaisir d’apprendre en mettant l’accent sur les évaluations (le mérite conditionné selons leurs valeurs et critères), c’est-à-dire la réponse à la conformité plutôt que sur le plaisir irrépressible (inné et nécessaire à tous groupes sociaux) d’apprendre.

Sortir de la question des intérêts, c’est entrer en philosophie. En effet, pour faire des calculs, une machine à calculer suffit.

Philosophie sociale : le transclasse, libre-arbitre ou déterminisme ? Sur le plan socio-philosophique, Maryline a évoqué les travaux de Chantal Jacquet (philosophe). Elle crée le concept de transclasse à la suite d’une enquête qualitative sur différents profils. Ces derniers semblent contredire la tendance statistique massive repérée par Bourdieu et, selon laquelle, les populations reproduisent les conditions de leur détermination.

Pour le dire brièvement, l’État, les institutions publiques et les médias, en raison de leur statut d’autorité, exercent une domination matérielle et symbolique sur les populations, de telle sorte que les élites imposent leurs visions du monde comme des modèles de réussite, ils définissent ainsi les normes et les critères de la réussite sociale, qui sont alors intériorisés par les populations, comme si elles étaient naturelles.

Mais du côté des populations, celles-ci ne disposant pas des habitus et des capitaux culturels, sociaux et économiques, font de leur mieux pour s’adapter à la sélection sociale en vigueur. Une partie de la population parvient à se hisser sur un registre de classe différent, éventuellement supérieur. Mais, résultat des courses, l’évolution de la société, dans son ensemble, va toujours vers plus d’inégalité. L’augmentation croissante des inégalités témoignent de l’échec des politiques publiques, alors que les médias et le système éducatif convainquent les populations que la crise du système a pour cause leur manque de volonté, leur incompétence, autrement dit, le manque de mérite. Cette loi sociologique n’est pas contestée, les populations intériorisent la raison de leur échec comme étant leur faute.

Il en faut du temps et des lectures pour comprendre les influences d’un système hiérarchique qui façonne l’environnement médiatique, institutionnel et économique pour maintenir les populations dans leur rang.

Pour en revenir à Chantal Jacquet, spécialiste de Spinoza, elle est elle-même une transclasse, mais elle en déconstruit le mythe. Selon Spinoza et pour faire le lien avec les transclasses, il s’avère que ceux qui produisent des efforts démesurés pour se sortir de leur condition sociale initiale, étaient, de par la pression intérieure qu’ils ressentaient, poussée à s’extraire de leur milieu. Ils ne sont pas libres en ce sens que les contraintes intérieures, familiales et sociales les pressent de toutes parts.

Les transclasses se retrouvent ainsi entre deux mondes sociaux, celui d’où ils viennent et celui où ils se retrouvent, sans se sentir intégrés à aucun des deux. Comme le formule Spinoza que je rappelle de mémoire : « Nous nous croyons libres en raison de l’ignorance des causes qui nous déterminent ». Alors, certes, à la marge, nous avons le sentiment d’exercer une liberté…

Encore une fois, il vaut la peine de critiquer la méritocratie et de chercher à faire évoluer ses modalités, mais le mal est plus profond. Il touche à la valeur même de la vie, à la valeur de l’autre et à l’estime partagée que nous nous reconnaissons pour les uns et pour les autres. Toujours selon Spinoza, la valeur de notre liberté est corrélée à celle de notre joie, du plaisir d’apprendre et de comprendre. L’ensemble (joie, affect, compréhension, valeur, liberté) ne peut « grandir » qu’à proportion de la liberté et de la joie que chacun des autres membres de la communauté humaine peut partager également. Ma liberté ne s’arrête pas où commence celle de l’autre, elle se déploie dans la mesure où elle permet à autrui de s’ouvrir également. Il y a donc intérêt à porter la discussion sur la méritocratie plus loin que les désaccords qu’elle engendre, d’une part pour ne pas rester enfermés dans des logiques d’intérêts et, d’autre part, l’être humain, comme être social et comme individu, ne doit pas renoncer à sa liberté de penser et d’apprendre à se gouverner, c’est-à-dire en apprenant à ne pas se laisser asservir (par son passé, par les pouvoirs en place, par les normes qui lui font violence, etc…)Rappel de quelques références :

– Le salaire à vie avec Bernard Friot (interview des Idées Larges, cliquer ici)

– Bernard Lahire : « L’obsession évaluative a détourné l’école de sa fonction de transmission des connaissances ». L’article du Café pédagogique. Cliquer ici.

– Bernard Lahire, sur France Culture ici pour Savoir ou périr.

– L’origine du commerce. David Graeber expliqué, ici.

– Justice : bien juger pour bien agir par Michael Sandel. Sur France Culture, ici.

– Les transclasses, du point de vue de Chantal Jacquet. Une interview de Laura Raim, Les Idées Larges.

– Pour une lecture approfondie des transclasses de Chantal Jacquet, avec Geoffroy de Lagasnerie et Frédéric Lordon. Cliquer ici, et aller directement à 25mn.Ci-dessous, les chiffres et références qu’Allan a cité dans sa conclusion. Merci à lui.

Une interview de Pierre Bourdieu. Cliquer ici.

Et l’article ci-dessous :

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.