Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Faut-il être méchant pour gouverner ? Sujet du 30.06.2014 + Restitution + 1 carte mentale

- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 années et 4 mois.

-

AuteurMessages

-

25 juin 2014 à 10h48 #5035Faut-il être méchant pour gouverner ?

Je reprends le thème traité par Adèle Van Reeth sur France-Culture ici. A nous de retravailler la question selon nos références, selon l’actualité d’aujourd’hui, et selon l’acuité de notre pensée.

On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré.

Mais pour cela, ce qui est absolument nécessaire, c’est de savoir bien déguiser cette nature de renard, et de posséder parfaitement l’art et de simuler et de dissimuler. Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu’un trompeur trouve toujours quelqu’un qui se laisse tromper.Pour un prince, il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les qualités, mais il l’est qu’il paraisse les avoir. J’ose même dire que s’il les avait effectivement, et s’il les montrait toujours dans sa conduite, elles pourraient lui nuire. Il lui est seulement utile d’en avoir l’apparence. Il lui est toujours bon, par exemple, de paraître clément, fidèle, humain, religieux, sincère. S’il était tout cela en réalité, il faudrait en même temps qu’il soit assez maître de lui pour pouvoir et savoir au besoin montrer les qualités opposées.

On doit bien comprendre qu’il n’est pas possible à un prince, et surtout à un prince nouveau, d’observer dans sa conduite tout ce qui fait que les hommes sont réputés gens de bien, et qu’il est souvent obligé, pour maintenir l’État, d’agir contre l’humanité, contre la charité, contre la religion même.

Il faut donc qu’il ait l’esprit assez flexible pour se tourner à toutes choses, selon que le vent et les accidents de la fortune le commandent ; il faut, comme je l’ai dit, que tant qu’il le peut il ne s’écarte pas de la voie du bien, mais qu’au besoin il sache entrer dans celle du mal. Nicolas Machiavel (1515) Le Prince.

Le texte est tronqué, retrouver l’original ici (chap. XVIII , page 70/71)23 juillet 2014 à 13h59 #5051Faut-il être méchant pour gouverner ?

La restitution du débatQuelques citations

Sénèque vers – 4 – av. 65 J.-C. )

« La méchanceté boit elle-même la plus grande partie de son venin »Nicolas Machiavel (1469 – 1527)

« On peut faire voir que ceux qui ont su le mieux agir en renard sont ceux qui ont le plus prospéré. »Thomas Hobbes (1588 – 1679)

L’homme le plus faible pourrait avec de la ruse l’emporter sur le plus fort, et on voit des alliances éphémères se nouer pour l’emporter sur l’individu. Mais à peine la victoire est-elle acquise que les vainqueurs se liguent les uns contre les autres pour s’attribuer une plus grande partie du butin. « L’homme est un loup pour l’homme » (Plaute – 254 av. J.-C.) suite à quoi ajoute Thomas Hobbes : « L’homme est un Dieu pour l’homme ». Il voulait justifier l’autorité politique pour faire régner l’ordre.

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

« Toute méchanceté vient de la faiblesse »

Jeremy Bentham (1748 – 1832)

« Toute punition revêt de la méchanceté, toute punition en soi participe du mal »

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

« Les insectes piquent, non par méchanceté, mais parce que, eux aussi, veulent vivre ; il en est de même des critiques, ils veulent notre sang et non pas notre douleur. »Préalable : L’idée du sujet nous est suggérée par le thème traité par Adèle Van Reeth (France-Culture le 11.06.2014). La question « Faut-il être méchant pour gouverner ? » est maladroite. Elle peut cependant se justifier au regard des affaires politiques qui font régulièrement la une des journaux, ou des batailles que se livrent les cadres des partis au sein de leur propre formation.

Définition de la méchanceté : caractère malveillant d’un acte, d’un propos, volonté de nuire.

Restitution de quelques problématiques traitées lors de notre débatLes questions spontanément posées :

– Qu’est-ce que la méchanceté a à voir avec le pouvoir ?

– Est-ce le pouvoir qui rend méchant, ou faut-il être méchant pour vouloir le pouvoir, et pour y accéder ?

– A quoi oppose-t-on la méchanceté dans le pouvoir ? Faut-il être affable, mou, bienveillant ? Si on a une nature angélique, est-ce qu’on fait de la politique ?

– Si l’on dit que le gouvernement est méchant, cela signifie-t-il que le peuple en regard est bon ?

– Les élus ne tiennent jamais les promesses qu’ils font. Est-ce de la méchanceté, du cynisme, de l’abus de confiance ?

– Que faire de ceux qui font les pires forfaits sans volonté de nuire (inquisition, ordalies, rôle d’Eichmann vu par Anna Arendt) ?

Des exemples

– Lorsque Copé parle du «pain au chocolat qu’un élève s’est fait arracher par un voyou pratiquant le Ramadan », lorsque Marine Lepen relance la polémique sur la double nationalité, ou que sa candidate compare Christiane Taubira à un singe, etc.. – Faut-il être méchant, stupide et raciste tout à la fois ?

– La guerre des chefs au sein des partis fait souvent la une des média. En ce moment l’UMP est sur le point de se saborder; les écologistes et les socialistes, en leur temps, n’avaient pas fait mieux.

– Je crois qu’il faut considérer que les visions politiques des différents partis sont inconciliables, et dans le monde politique, on existe qu’en s’opposant.

– En fait, on retrouve la méchanceté dans les discours démagogiques qui ont pour effet de stigmatiser des populations, et de tromper les électeurs. On retrouve cette volonté de nuire dans les « batailles de chefs » que se livre chaque parti au sein de sa formation, et dans les visions politiques qui opposent les différents partis (notion de partitocratie).

La méchanceté, la résultante d’un besoin d’ordre ?

– L’Egypte vient de réélire un militaire à la tête de son gouvernement alors que le pays sort d’une dictature. N’est-ce pas la majorité qui demande à être gouvernée avec autorité ?

– Sur un autre plan, Mussolini, Franco et Hitler ont fait des choses perçues comme étant remarquables par les peuples qui les ont porté au pouvoir. Ces dictateurs, encore regrettés par quelques minorités, ont été reconnus comme étant les « méchants » par la communauté internationale, mais assez tardivement.

– Je pense à la fresque du Bon gouvernement de Sienne (1338 – Patrick Boucheron), il y figure en bonne place une allégorie de la justice et au-dessus d’elle, la sécurité y est représentée par une scène coercitive : un pendu accroché à sa potence et des ennemis enchaînés.

– Les gouvernants doivent tenir une ligne de conduite au nom du but à atteindre, et le programme s’impose à tous au nom du maintien de l’ordre social. Le pouvoir serait-il méchant qu’à l’égard de ceux à qui il ne profit pas ? (Ironique)

– Concernant le choix de l’Egypte, et celui des peuples en général, la question de l’éducation s’avère primordiale.

– De Machiavel à Kant, en passant par Montesquieu, et Rousseau, tous les philosophes défendent l’idée que les communautés humaines doivent être gouvernées par un ensemble de principes qui englobent (dominent, surplombent) les intérêts de l’individu seul. La question étant : au nom de quel ordre, de quelle justice ou de quelle philosophie, on crée ces valeurs qui nous gouvernent ?Démocratie et dictature, même régime ?

– Quand on observe les violences policières au Brésil, la répression qu’exercent Poutine et les dirigeants chinois sur leurs populations, on est choqué si l’on a été éduqué dans un pays démocratique.

– Si les personnes au pouvoir estiment que l’homme s’éduque sous l’emprise de la violence et de la peur, ces personnes définissent tout simplement des politiques et des lois qui suivent des logiques de répression et de domination.

– Mais peut-on bien gouverner si on néglige les effets de sa politique sur les personnes ? Jusqu’où la justification des violences institutionnelles est-elle crédible ? Comment le politique justifie-t-il sa décision lorsque les moyens contredisent les fins (par exemple : Sarkozy augmente les peines d’emprisonnement alors que les peines alternatives fonctionnement mieux et coûtent moins cher au contribuable (aujourd’hui, grâce aux données de l’OCDE, il est possible de comparer les politiques de santé, d’éducation, de justice, etc. conduites par tous les pays, et de mettre en évidence ce qui fonctionne le mieux.)

– Cette « méchanceté» s’apparente à un sacrifice des populations. Elle résulte d’une radicalité de programmes appliqués avec brutalité. Mais, dans les démocraties, ne pouvons-nous pas espérer mieux qu’un retour vers des politiques archaïques, extrémistes ? L’idée de démocratie ne doit-elle pas rendre compte à la fois d’une éthique et d’une esthétique (d’un sens de la dignité de l’être humain) ?

– « Le projet démocratique est un projet éducatif, il vise à abolir le dogme du pourvoir pour encourager les processus de collaboration et les démarches participatives » dit en substance Cynthia Fleury.Le sacrifice comme moyen et comme fin

– Je suis de l’époque d’Hiroshima, lorsqu’au matin on a été informés que la ville entière d’Hiroshima avait été rasée, on était tous complément abasourdis. Un pas avait été franchi. Pourtant, cet évènement a signé la fin de la guerre, cette fin justifiait-elle les moyens ?

– L’idée perdure que le sacrifice d’Hiroshima (250 000 victimes) aurait causé moins de morts que si la guerre avait été poursuivie. Mais il y a des controverses, l’Allemagne avait déjà capitulé, et les Japonais étaient sur le point de les suivre. (Pour rappel, il y a eu plus de 60 millions de victimes entre 1939 et 1945).

– Tout se passe comme si en définitive, à l’instar de la théorie de René Girard, il fallait qu’un certain nombre de victimes soient sacrifiées avant que la communauté internationale s’achemine vers une nouvelle cohésion (Création de l’ONU, réconciliation France-Allemagne, etc.)

– On est dans l’idée que, « la fin justifie les moyens », propre aux philosophies du 16ème siècle (Hobbes et Machiavel). Kant (18ème siècle) propose d’abandonner ce postulat : les moyens utilisés pour atteindre un but ne peuvent pas être contraires au but visé. Selon Kant, la «fin» (le but final) est la dignité de l’homme

Qu’est-ce qui s’oppose à la méchanceté ?

– On se demandait ce qui s’opposait à la méchanceté du point de vue des gouvernements, c’est finalement l’abandon de l’idée d’un « bien commun ».

– Le monde est « désenchanté » constatent le sociologue, Max Weber et le philosophe historien, Marcel Gauchet. Le désenchantement du monde renvoie à l’idée qu’il n’y a plus de récits, de mythes, de religions, de révolutions ou de programmes politiques qui puissent dessiner, comme par le passé, un horizon commun à toute l’humanité. La diversité des idéologies à travers le monde a relativisé toutes les pratiques. Le monde est comme en perte de sens.

– Oui, et selon les démographes Emmanuel Todd et Georges Lebras la résurgence des fondamentalismes s’apparente aux «soubresauts d’une bête» qui ne veut pas mourir. Statistiquement, le nombre de morts ayant pour cause des conflits religieux est aujourd’hui très bas, malgré l’impact spectaculaire que les attentats ont sur nos consciences. Le monde est dorénavant mieux éduqué, et il se complexifie davantage.« L’utilitarisme », un recours ?

– Le « bien » ne pouvant plus être l’objet d’un consensus universel, on pourrait convoquer la notion « d’utilitarisme » des philosophe Jeremy Bentham et John Stuart Mill (19ème siècle), la maxime à la base de son action serait : Agis toujours de manière à ce qu’il en résulte la plus grande quantité de bonheur pour toi, et pour autrui.

– Mais aujourd’hui, on doit prendre en compte que le monde s’enferre dans une compétition globale sourde, et il est légitime que les pays moins développés aspirent à plus de confort et de sécurité. Même si la compétition est mondiale, chacun comprend que, en élevant le niveau d’éducation des populations, et en repensant des règles de solidarité à un niveau international, l’avenir nous offrira un horizon plus large. Mais le réflexe de la lutte pour être les premiers à dominer les autres s’impose comme une règle tacite, elle reste aussi archaïque que l’aube des civilisations qui l’a vu naître.

Les pays nordiques sont-ils un exemple ?

– Les pays nordiques sont souvent cités en exemple. Là-bas, la redistribution des richesses et l’action sociale sont optimisées. On ne laisse pas se former des ghettos, on ne marginalise pas des populations, on ne stigmatise pas les échecs (le système scolaire renforce le travail en collaboration, et ceux qui se trouvent en difficulté bénéficient de soutiens adaptés). Le risque de fracture sociale y est réduit. Ce sont également les pays où la corruption y est la moindre (voir Transparency International), les politiciens doivent justifier toutes leurs notes de frais, les prises de décision se font en collégialité. Tout est fait pour que les politiciens ne soient pas tentés d’abuser en toute impunité de leur pouvoir, et par conséquent, de l’exercer sans limite et au détriment des populations.

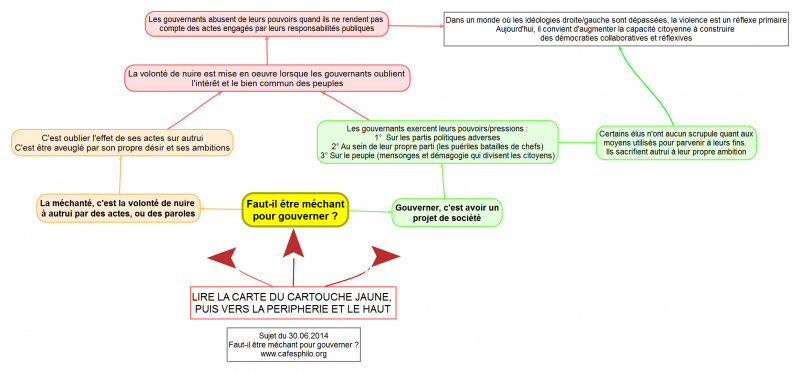

– En somme, la méchanceté résulte-t-elle de l’abus de pouvoir de ceux qui en jouissent ?23 juillet 2014 à 21h32 #5054La carte mentale du sujet

Cliquer sur le lien dans « Fichier attaché » ci-dessous si l’image plus bas n’est pas visible. Merci de votre compréhension.

CartementaleFaut-iltremchantpourgouverner.pdf 17 août 2014 à 13h18 #5063

17 août 2014 à 13h18 #5063Bonjour,

Dans « Philocours », un tableau retrace la décadence des régimes politique selon Platon (Liivre VIII)

Les correspondances sont très instructives si l’on s’amuse à considérer qu’une démocratie tend à être « oligarchique », « tyrannique » ou autre, selon les tendances politiques du moment.

Fichiers joints : -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.