Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › La servitude peut-elle être volontaire ? (Etienne de la Boétie) + compte rendu. Café philo du 25.3.2025 à 18h30 au Café Chimère. Grenoble.

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 mois et 2 semaines.

-

AuteurMessages

-

5 mars 2025 à 16h36 #7696

Nous nous réjouissons de notre amitié avec l’UTEM (Université de Terrain Edgar Morin). Merci également au café citoyen la Chimère, 12 rue Voltaire, Grenoble d’accueillir notre pratique des cafés philo (Lien vers le café la Chimère citoyenne, ici)

Durée des débats (1h30 environ > jusqu’à > 20h30 maximum)

Discussion informelle pour celles/ceux qui souhaitent poursuivre

Entrée libreSujet proposé pour ce mardi 25 mars 2025 à 18h30:

La servitude peut-elle être volontaire ? Etienne de La Boétie lu par Miguel Abensour.Non, la servitude ne peut être volontaire, car selon Hegel et Hobbes (et bien d’autres auteurs), chacun tend à se conserver en lui-même, et ne peut supporter la destruction de soi au point de l’offrir à un tyran.

Mais questionnons malgré tout cette possibilité de s’asservir au profit d’un tyran, et jusqu’à la destruction de soi-même. Le faisons-nous malgré nous-mêmes, par ignorance, par un consentement « invisible », par un calcul vicié de nos intérêts ?Des références :

– Un cours lu par Miguel Abensour, cliquer ici. (il y a un bruit de fond, mais on comprend malgré tout)

– Un livre audio de La Servitude Volontaire est ici.

– Un pdf de l’ouvrage, La servitude volontaire est ici.

– Un cours pour celles/ceux qui ne connaissent pas du tout la Servitude Volontaire. Le Précepteur.

– D’Etienne de La Boétie à Hannah Arendt : la servitude volontaire// L’obéissance. Un cours de l’ESCI

– Un jeune youtubeur qui critique l’école. Durée 6mnQuelques extraits de l’ouvrage d’Etienne de la Boétie.

« N’est-ce pas un extrême malheur que d’être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré et qui a toujours le pouvoir d’être méchant quand il le voudra ? «« On raconte que Lycurgue, le législateur de Sparte, avait nourri deux chiens, tous deux frères, tous deux allaités au même lait. L’un était engraissé à la cuisine, l’autre habitué à courir les champs au son de la trompe et du cornet. Voulant montrer aux Lacédémoniens que les hommes sont tels que la culture les a faits, il exposa les deux chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre. L’un courut au plat, l’autre au lièvre. Et pourtant, dit-il, ils sont frères !

Celui-là, avec ses lois et son art politique, éduqua et forma si bien les Lacédémoniens que chacun d’eux préférait souffrir mille morts plutôt que de se soumettre à un autre maître que la loi et la raison. »« S’il est des pays, comme le dit Homère de celui des Cimériens, où le soleil se montre tout différent qu’à nous, où après les avoir éclairés pendant six mois consécutifs, il les laisse dans l’obscurité durant les six autres mois, faut-il s’étonner que ceux qui naissent pendant cette longue nuit, s’ils n’ont point ouï parler de la clarté ni jamais vu le jour, s’accoutument aux ténèbres où ils sont nés sans désirer la lumière ? On ne regrette jamais ce qu’on n’a jamais eu. Le chagrin ne vient qu’après le plaisir et toujours, à la connaissance du malheur, se joint le souvenir de quelque joie passée. La nature de l’homme est d’être libre et de vouloir l’être, mais il prend facilement un autre pli lorsque l’éducation le lui donne. »

« Il est certain qu’avec la liberté on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n’ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, s’acquittant avec peine d’une obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur coeur l’ardeur de la liberté qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l’honneur et la gloire. Chez les hommes libres au contraire, c’est à l’envi, à qui mieux mieux, chacun pour tous et chacun pour soi : ils savent qu’ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le coeur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien. Aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir. »

« Tel un Sénèque, un Burrhus, un Trazéas : cette trinité de gens de bien dont les deux premiers eurent le malheur de s’approcher d’un tyran qui leur confia le maniement de ses affaires, tous deux chéris de lui, et bien que l’un d’eux l’eût élevé, ayant pour gage de son amitié les soins qu’il avait donnés à son enfance, ces trois-là, dont la mort fut si cruelle, ne sont-ils pas des exemples suffisants du peu de confiance que l’on doit avoir dans la faveur d’un méchant maître ? En vérité, quelle amitié attendre de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir, et d’un être qui, ne sachant aimer, s’appauvrit lui-même et détruit son propre empire ? (…) »

« Il ne peut y avoir d’amitié là où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l’injustice. Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne s’aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. »

« Et pourtant ce tyran, seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. »

Bienvenue à tous, venez comme vous êtes.

Quelques règles concernant nos échanges

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.

– Pas d’attaque ad hominem /ad persona.

– On essaie de rendre compte des raisons de sa pensée et de faire évoluer le débat.

– Chacun est le bienvenu, quels que soient sa formation, sa confession, son niveau de vie et ses références philosophiques.Mon approche des cafés philo.

Elle est plutôt non-directive, centrée sur les questions des participants. Nous nous efforçons de faire évoluer le débat au fur et à mesure de nos échanges.

Nous partons du principe que chaque participant est adulte, autonome, responsable de sa pensée et de ses comportements. On note également que le participant est curieux d’examiner aussi bien les arguments de sa pensée que de ceux d’autrui.

Nous nous appuyons en fait sur l’idée qu’une écoute compréhensive et qu’un partage structurant et structuré de nos réflexions se révèlent profitable à tous, à une socialisation et à une philosophie en travail.Ce que le café philo n’est pas :

Le café philo n’est pas un lieu de propagande politique ou religieux, ni il n’est celui d’une mise en spectacle de soi. On n’y vient pas faire la leçon aux autres ou répéter ce que l’on sait déjà, chacun étant déjà par lui-même l’auteur de sa propre pensée. L’effort que nous faisons porte sur une réflexivité mise en partage, sur l’écoute de l’autre et du débat qui se construit : on y assume les hésitations d’une pensée qui se cherche.Une biographie.

– Rédaction d’un mémoire de maîtrise sur les cafés philo dans le cadre d’un diplôme de pratiques sociales (Collège Coopératif Rhône-Alpes / Université Lyon 2)

– Administrateur du site des cafés philo.

– Animation du café philo d’Annemasse depuis les années 1995 (voir ici les derniers comptes rendus)

– Mon approche s’inspire de celle de Michel Tozzi (voir ici sa définition), sans y être aussi formelle (c’est une visée) et elle s’adresse surtout à des adultes (non à des enfants)

– Actuellement (septembre 2024), j’entame un parcours de licence en philosophie (UGA Grenoble).

– L’année passée (2023), j’ai entamé un DU sur les pratiques philosophiques.————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)30 mars 2025 à 20h06 #7708Compte rendu : La servitude, peut-elle être volontaire ?

Nous étions une douzaine de personnes, nous avons quasiment fonctionné sur le mode de l’auto-gestion. J’ai distribué la parole en respectant l’ordre des demandes, en cherchant néanmoins à le pondérer selon des priorités de genre et/ou de ceux qui parlent le moins, en considérant également la dynamique du débat. En fait, rien n’est parfait, mais l’écoute du débat prend en compte plusieurs facteurs, probablement trop nombreux pour être ici énumérés. L’idée générale est de tendre à dépasser les formalismes pour nous attacher à la dynamique du groupe et à ses propos, sans tout figer une fois pour toutes dans le dogmatisme d’une seule approche d’animation.

Qu’ai-je retenu de nos échanges ?

Par rapport à la question : La servitude, peut-elle être volontaire, notamment lorsqu’elle conduit à sacrifier notre vie, celle de nos enfants et celle d’autrui ?La servitude, c’est quoi ?

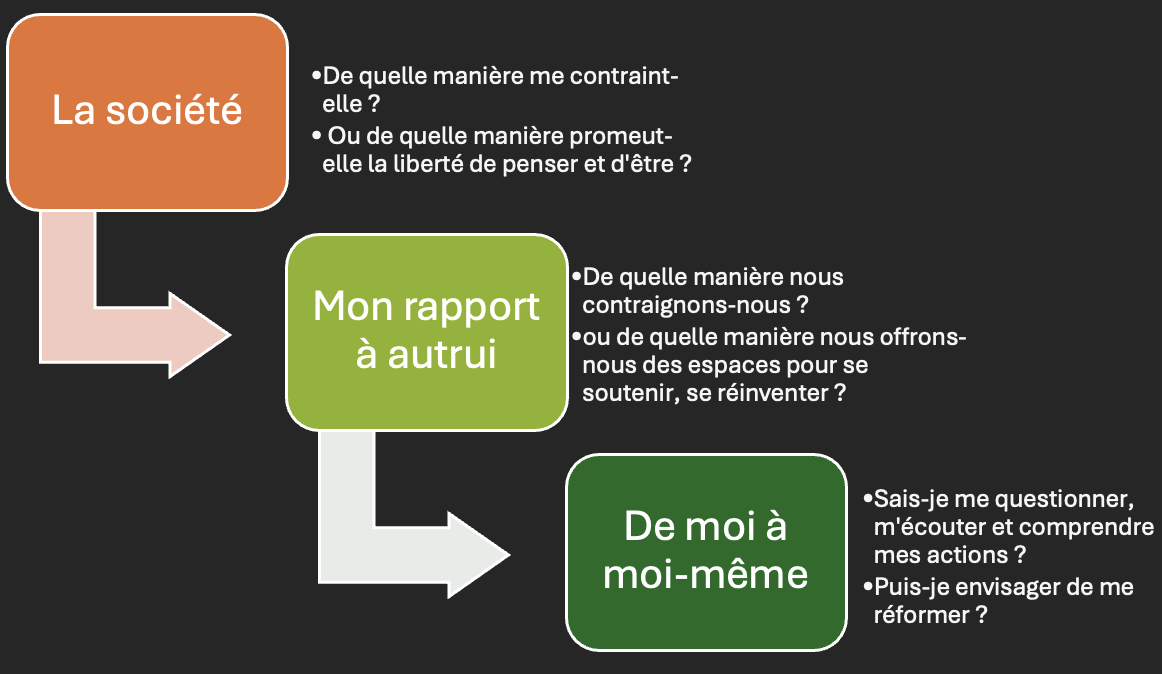

Fondamentalement, c’est renoncer à sa volonté (à sa conscience, à sa liberté de jugement, à son autonomie de penser) et s’obliger à la volonté d’un autre. Ce n’est plus « servir » mais « s’a-servir » (se prendre soi comme objet de servitude) jusqu’à se nuire.Trois grands contextes se sont distingués dans notre échange :

1° Le rapport au collectif en général (à la société, à la politique): de quelle manière, je m’asservis, autrement dit, je me conforme au collectif, contre mon gré, tout en me convaincant qu’il n’y a pas d’autre choix que celui de suivre le mouvement général de la doxa ? Pour formuler la question qui découle de notre monde d’aujourd’hui : Est-ce que je donne foi à la société consumériste, aux discours des gouvernements, aux appels à la guerre, aux promesses du technosolutionnisme et de l’IA pour, soi-disant, résoudre les problèmes de l’humanité ? Est-ce que j’y crois ? Est-ce que je m’imagine qu’il n’y a pas d’autre choix ? Est-ce que je me laisse corrompre par les avantages que je peux tirer de cette société ? Est-ce que je renonce à penser par cynisme, défaitisme ? Autrement dit, est-ce que j’espère m’en tirer sans être affecté par le désordre du monde ?

Etienne de la Boétie se situe essentiellement sur ce plan-là, celui du citoyen dans son rapport au collectif-politique. Il s’étonne de la soumission de tous au nom d’un seul tyran :

« Mais, ô grand Dieu, qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce malheur ? Quel est ce vice, ce vice horrible, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? De les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d’une armée, non d’un camp barbare contre lesquels chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d’un seul.» (Page 3, lien pdf de La servitude volontaire, ici). (Le seul, en l’occurrence, pour la France, le président Macron et plus généralement, le statut du Président de la 5ème République qui peut s’octroyer tous les pouvoirs sans en rendre compte, avec transparence, au peuple).2° La servitude dans le rapport à autrui. Elle se rapporte à ce qui se passe dans nos interactions personnelles, entre l’épouse/l’amie et son conjoint, voire entre un patron et son employé-e. De quelle manière, je suis amené à consentir à une relation qui, en fait, me fait du tort ? Par quoi je me trouve empêché-e ? Est-ce par le poids que je me donne de mes responsabilités, est-ce par le « qu’en dira-t-on » ou encore par les traditions qui pèsent sur mes épaules ? En somme, la cause est attribuée à un environnement oppressant ou encore à un manque d’opportunité de s’en sortir ? Jusqu’où, dans ces conditions, je renonce à ma liberté, jusqu’où je me laisse manipuler et m’enferme en moi-même ?

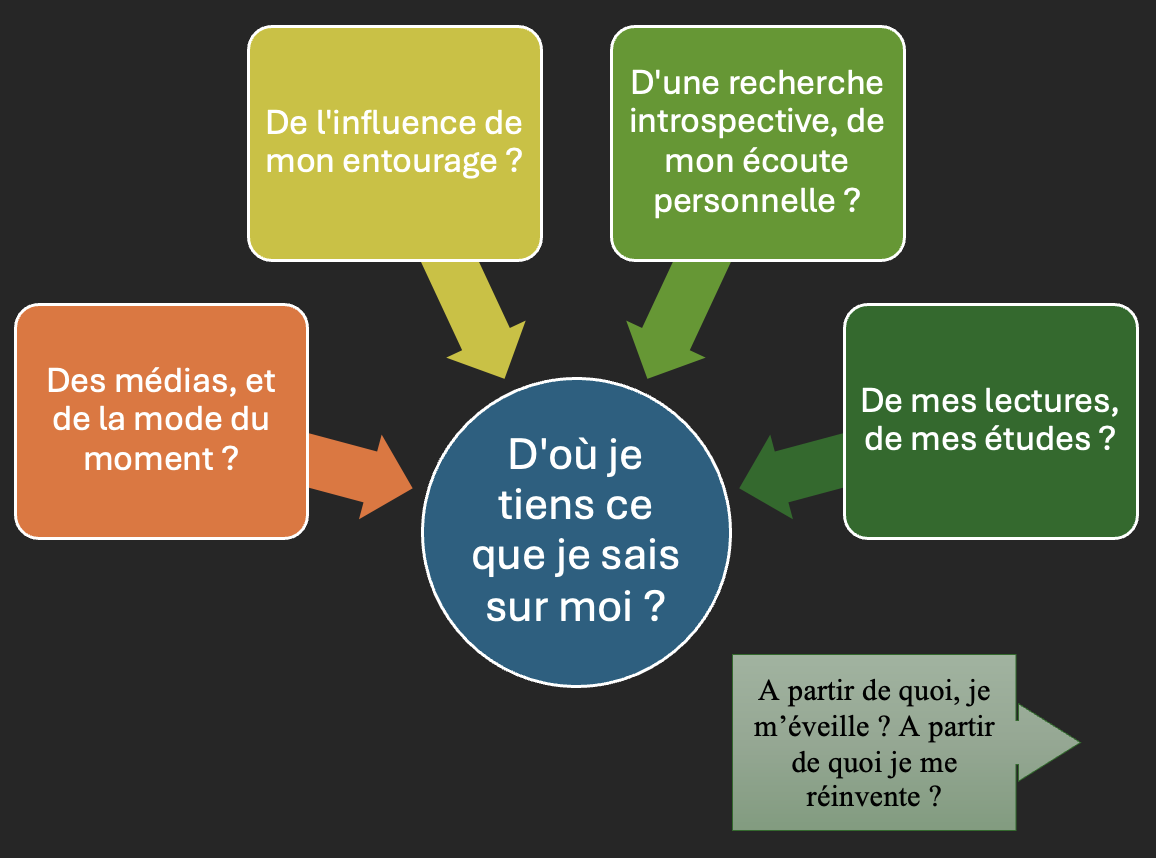

3° Enfin, dans le rapport à soi, en mon for intérieur, comment je m’explique le renoncement à ma volonté ? Ce niveau de question se tient entre soi et les différents registres de soi-même. De quoi suis-je victime en cas de servitude : de mon éducation, d’un trop grand manque de confiance dans le sentiment de soi, d’un manque d’expérience et/ou de connaissance de soi ? Ai-je peur de ma liberté, de ses conséquences ? Est-ce que je consens déjà à mon sacrifice ? Si oui, en raison de quoi ?

Où est-ce que je situe la cause de mon sentiment de servitude ?

De façon générale, et quelle que soit l’origine de notre sentiment de servitude, on n’écarte pas l’idée que l’on peut se tromper soi-même par rapport aux histoires que l’on se raconte ou encore, par rapport aux espérances/attentes que l’on projette d’une situation qui, pourtant, ne donne rien à espérer. On ne niera pas non plus que, selon les contraintes exercées par l’environnement, les enjeux ne sont pas les mêmes. Par exemple, si je suis en situation précaire et que mon patron et/ou mon conjoint exerce beaucoup de violence « psychologique » (ou physique), la servitude n’est clairement pas volontaire, ce sont des situations de violence, de maltraitance, de contrainte coercitive à dénoncer.

Il y a eu l’idée, de sorte à ancrer le débat dans des situations réelles, de ne pas perdre de vue le fait qu’il y a dans la servitude, un gagnant et un perdant, un rapport d’asymétrie pour l’un et l’autre cas, auxquels se mêlent des rapports d’intérêts croisés : le « gagnant » (ou celui qui abuse) est plutôt avantagé en force, sur un plan matériel ou symbolique (figure d’autorité), les avantages sont de son côté et il en abuse. Le perdant, de son côté, se sent en minorité, en infériorité, dépendant, il tend à s’auto-déprécier, à s’auto-accuser.

Nous avons souhaité nous prononcer sur ces situations où le renoncement à notre liberté de conscience résulte effectivement d’un mouvement « intérieur » qui consent, alors même que l’on doute de soi, du contexte et de ce à quoi, finalement, on engage sa vie. (Nous n’avons finalement pas trop évoqué les rapports de conformité ou d’imitation au groupe, mais dénoncé davantage des rapports de manipulation. Voir en bas de page, la référence à Aldous Huxley et Irving Goffman.)

Se pose la question de la difficulté de s’extraire de sa situation en raison de l’inertie des habitudes. En somme, on voit une sorte d’étaux se resserrer sur la liberté que l’on se donne ou pas (voir ici notre dernier sujet : à quoi devons-nous notre liberté ?).

En fait, des questions se posent sur un plan « nuancé » et intérieur :

De quelle manière, les habitudes prises, font-elles asservissement en elles-mêmes ?

> On n’ose se détacher des habitudes prises, on rechigne probablement à questionner les croyances que nous avons initialement engagées. En fait, il peut clairement y avoir des résistances à questionner ses positionnements : on estime que c’est trop tard, on ne sait comment faire, il est peut-être trop douloureux de se questionner ? C’est comme si se tenir dans la voie empruntée, malgré son non-sens, malgré ses perspectives négatives s’avèrent préférables au risque de tout « questionner », de tout changer.Le lieu du clair-obscur.

Arrivé au seuil d’un rapport à soi, un renversement d’interprétation se fait jour. Une participante s’enquiert de l’avis du groupe pour mettre en perspective son propre questionnement : « Est-ce que le sens de mon don (une empathie dévouée) pour la « famille » relève d’un accord intérieur consentie, d’un sacrifice volontaire, ou est-ce qu’il relève d’un conditionnement auquel j’aurais consenti à mon insu ? »Il y a là une question d’interprétation entre le clair et l’obscur :

Interprétation 1 : on peut supposer que le « patriarcat » conditionne la femme depuis des siècles (des millénaires ?), et donc qu’elle n’a pas le choix d’être ce qu’elle est, puisqu’elle a « intériorisé » sa condition de femme acquise depuis la préhistoire.

Interprétation 2 : Il va de soi, pour des personnes matures psychologiquement, que notre vie est donnée et, par conséquent, il nous revient de la donner à notre tour. De fait, il n’est pas malséant d’être altruiste, empathique et il y a un rapport de « transmission » qui peut être « libre », inventé, régénéré, stimulé selon l’évolution des sociétés et selon sa créativité.Certes, l’inertie des traditions et des habitudes peuvent s’exercer avec beaucoup force et de coercition provenant un environnement social fermé. Mais, dans un rapport à la liberté, le don, la générosité et l’engagement existe, s’acquiert précisément par une conscience mature qui revient à elle-même et qui sait se donner un horizon, une éthique librement assumée. Une société peut s’animer d’une culture de la coopération et ne pas se radicaliser, notamment via un système éducatif élitiste, un modèle économique agressif et des systèmes gestionnaires indexés sur l’accroissement de gain et de pouvoir sur autrui. Dans nos sociétés « démocratique », la question de l’interprétation de ce que l’on fait de soi peut se poser, et personne d’autre que soi, en son for intérieur, ne peut probablement y répondre.

Fin de compte rendu ou presque, je vous laisse avec deux références, celle d’Alan qui a cité, Aldous Huxley, et Irvin Goffman, sociologie des interactions, Nadia y a fait référence.

« Grâce au contrôle des pensées, à la terreur constamment martelée pour maintenir l’individu dans un état de soumission voulue, nous sommes aujourd’hui entrés dans la plus parfaite dictature ; une dictature qui aurait les apparences d’une démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas s’évader, dont ils ne songeraient même pas à renverser les tyrans. Système d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur servitude. » Aldous Huxley « Le meilleur des mondes » 1932

Question : si l’on se trouve asservi par un environnement politico-financier, médiatique, numérique et policier qui trompent et violente l’ensemble de la population, l’asservissement peut-il être dit encore volontaire ? Peut-être pas, du moins, je pondérerais ma réponse. Mais je me demande malgré tout jusqu’où les populations en général, diplômées ou non, sont-elles curieuses de savoir jusqu’où on les a trompé pour la gestion Covid, pour les retraites, pour la guerre, pour justifier le réarmement, sur la liberté des médias, etc. ? Jusqu’où sommes-nous trompés ? En avez-vous une idée ? Voulez-vous le savoir ?

– Irving Goffman et l’interactionnisme social et symbolique, une introduction ici, par Sociologik… Comment le sociologue observe que l’environnement créée par une institution (et même une famille) tend à nous conformer, notamment par les signes, paroles, comportements que les membres échangent entre eux.

Chacun est le bienvenu pour proposer sa synthèse, une réaction au débat et/ou ce qu’il en a retenu. Merci à vous.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.