Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › Nous faut-il choisir de mourir ? sujet pour le mardi 24.06.2025 à 18h30 au café Chimère, 12 rue Voltaire. Grenoble.

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 7 mois et 1 semaine.

-

AuteurMessages

-

3 juin 2025 à 12h20 #7759

Nous nous réjouissons de notre amitié avec l’UTEM (Université de Terrain Edgar Morin). Merci également au café citoyen la Chimère, 12 rue Voltaire, Grenoble d’accueillir notre pratique des cafés philo (Lien vers le café la Chimère citoyenne, ici)

Durée des débats (1h30 environ > jusqu’à > 20h30 maximum)

Discussion informelle pour celles/ceux qui souhaitent poursuivre

Entrée libreSujet proposé pour ce mardi 24 juin 2025 à 18h30:

Nous faut-il choisir de mourir ?

» Je sais que je dois mourir, je vis pourtant comme si je ne le savais pas.

> j’oublie à ce point que je savais que j’allais mourir, que lorsque le moment arrive, je suis perdu, je n’y crois pas.

Faut-il, lorsque le moment vient, choisir de mourir ?Qu’implique notre « savoir mourir » ?

Ce savoir est-il une conscience en acte ou une idée lointaine non actualisée ?

Et que propose la nouvelle loi votée au parlement ? (Voir plus bas, quelques dispositions parmi les plus importantes)

Oui, posons-nous la question car toutes les sociétés, toutes les religions, toutes les métaphysiques immanentes et transcendantes tiennent des discours sur la mort. Mais chacun de nous, en son âme et conscience, qu’en disons-nous ?

Une définition : euthanasie

Étymologie : (eu + thanos) = bonne mort.

Le mot désigne la mort délibérément administrée par un tiers à une personne (normalement en fin de vie, sinon, c’est du suicide assisté). Dans tous les cas, administrer la mort, c’est tuer.

Problème pour le médecin : primum non nocere : d’abord ne pas nuire.En pratique clinique, le corps médical peut se trouver confronter à cinq situations.

Selon les docteurs Bruno Dallaporta et Faroutja Hocini (lien ici), les intentions fondent la moralité de l’acte, lequel, par rapport la question de l’euthanasie, peut se trouver masquer. Cinq situations repérées :1° L’abstention de soin qui peut précipiter le décès d’un patient trop affaibli.

C’est le cas lorsqu’on donne de l’oxygène à un malade Covid. Faut-il ne plus en donner alors que ses chances de survie en dépendent ?2° L’antalgie et la sédation qui, au prétexte de soulager une souffrance, va entrainer le décès.

En cas de détresse respiratoire, la prescription d’une sédation peut entrainer la mort, alors que la personne n’est pas en fin de vie.3° L’arrêt des traitements (ou l’absence d’acharnement thérapeutique) mais pour de mauvaises raisons.

Le patient peut demander l’arrêt des traitements, alors qu’il souffre d’isolement, et de ne pas recevoir les soins adaptés à son cas.4° Le suicide assisté : remettre un poison pour que le patient se suicide.

Cette pratique est autorisée en Suisse, mais hors de la sphère médicale. Elle est parfaitement encadrée en Suisse, avec les proches du patient, et seulement pour ceux dont les pathologies n’offrent plus aucune chance de rétablissement.5° L’euthanasie active où le médecin provoque l’acte sur la demande du patient.

Avec la nouvelle proposition de loi votée au Parlement, le médecin peut pratiquer l’acte, sans demander l’avis d’un psychologue, d’un comité éthique ou encore celui des proches du patient.Les 3 premiers cas peuvent entrainer le décès, sans intention de le faire, mais en méjugeant de la situation. Et, dans le cadre de la nouvelle loi en discussion, le médecin seul peut décider de l’acte.

Les deux derniers cas sont directement liés à la question de l’euthanasie et, là encore, le médecin seul peut décider de l’acte. D’où l’idée, pour Bruno Dallaporta et Faroutja Hocini, que les intentions de départ fondent la moralité de l’acte.Quelques éléments de la loi votée au Parlement :

Il s’agit d’une proposition de loi sur l’aide à mourir (oui, il s’agit d’aider activement à mourir et non plus d’accompagnement en fin de vie).> Amendement AS97 : L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, afin qu’elle se l’administre.

Traduction : il n’y a pas de différence entre l’accompagnement en fin de vie et la facilitation au suicide. Autrement dit, vous pouvez souhaiter la mort, car vous manquez de soin et que vous en souffrez trop, et non parce que vous êtes conscient que votre fin de vie s’annonce ou que vous êtes effectivement en fin de vie physiologiquement parlant.> Amendement AS98 : Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir.

Traduction : La mort administrée est considérée comme naturelle. Autrement dit, il est naturel de tuer, et aucune démarche d’enquête ou d’autopsie ne se justifie à la suite de ce décès, survenu pourtant, à la suite d’un acte médical.Article 17, sous-section 6, disposition pénale : Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique et en ligne…

Traduction et dérive possible : toute personne (les proches, les soignants) qui essaierait de comprendre la raison d’une demande de suicide assisté, et souhaiterait trouver d’autres réponses plus adaptées, peut se voir condamnée.Bien que la loi ait été votée au Parlement, et qu’elle est maintenant en discussion au Sénat, elle subira certainement quelques modifications. Mais la teneur des propositions laisse entrevoir qu’il ne s’agit plus de soin, ni d’aider à vivre et d’accompagnement en fin de vie, mais de faire mourir le patient qui le demande.

Des références :

– La mort et ses invariants. Une interview de Maurice Godelier par Jacques Mateu.

– Vinciane Despret, une conférence à l’UGA, le deuil n’est plus ce qu’il était (2025, durée 50mn).

– Elisabeth Kübler-Ross – Accompagner la fin de vie | La pionnière des soins palliatifs (un documentaire sur les origines « modernes » de l’accompagnement.

– Carole Bouleuc, professeur en soins palliatifs à l’Institut Curie à Paris, en 7 mn, lien ici.

– Voir ici, une interview de Bruno Dallaporta (médecin et philosophe). Durée 18mn

– Quelques citations présentées par Philomag.

– Trace de mort, trace de sens dans la préhistoire. J.J. Hublin. Collège de France.

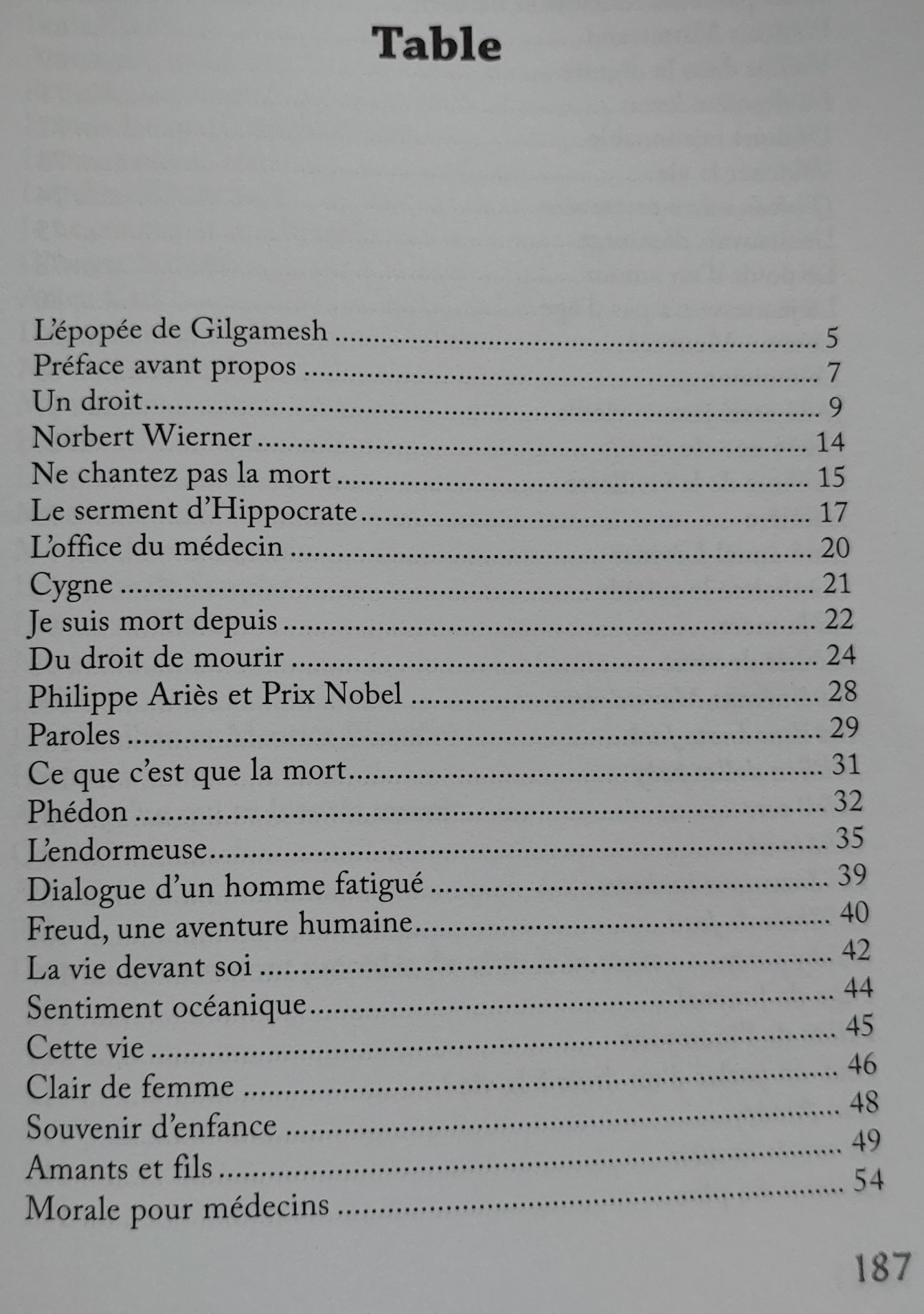

– A chacun sa propre mort. Editions Libertaires. Jean Guilhot, psychiatre, psychanalyste. (voir en fin de message des capture d’écran)Thomas More, Utopie, la mort est proposée aux personnes en fin de vie :

1° les incurables reçoivent toutes les consolations, toutes les assiduités, tous les soulagements physiques et moraux capables de leur rendre la vie acceptable.

2° si on ne peut les soulager, prêtres et magistrats apportent l’exhortation suprême et ils peuvent renoncer aux soins ou se faire endormir (sédater) pour mourir sans s’en rendre compte.

3° Enfin, ceux qui veulent vivre jusqu’au bout le peuvent également.Bienvenue à tous, venez comme vous êtes, que vous ayez consulté ou non nos références.

Quelques règles concernant nos échanges

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.

– Pas d’attaque ad hominem /ad persona.

– On essaie de rendre compte des raisons de sa pensée et de faire évoluer le débat.

– Chacun est le bienvenu, quelles que soient sa confession, sa classe sociale, sa formation et ses références philosophiques.Mon approche des cafés philo.

Elle est plutôt non-directive, centrée sur les questions des participants. Nous nous efforçons de faire évoluer le débat au fur et à mesure de nos échanges.

Nous partons du principe que chaque participant est adulte, autonome, responsable de sa pensée et de ses comportements. On note également que le participant est curieux d’examiner aussi bien les arguments de sa pensée que de ceux d’autrui.

Nous nous appuyons en fait sur l’idée qu’une écoute compréhensive et qu’un partage structurant et structuré de nos réflexions ne peut être que profitable à tous, à une socialisation réflexive en partage et à une philosophie en travail.Ce que le café philo n’est pas :

Le café philo n’est pas un lieu de propagande politique ou religieuse, ni il n’est celui d’une mise en spectacle de soi. On n’y vient pas faire la leçon aux autres ou répéter ce que l’on sait déjà, chacun étant déjà par lui-même l’auteur de sa propre pensée. L’effort que nous faisons porte sur une réflexivité mise en partage, sur l’écoute de l’autre et du débat qui se construit : on y assume les hésitations d’une pensée qui se cherche.Une biographie.

– Rédaction d’un mémoire de maîtrise sur les cafés philo dans le cadre d’un diplôme de pratiques sociales (Collège Coopératif Rhône-Alpes / Université Lyon 2)

– Administrateur du site des cafés philo.

– Animation du café philo d’Annemasse depuis les années 1995 (voir ici les derniers comptes rendus)

– Mon approche s’inspire de celle de Michel Tozzi (voir ici sa définition), sans y être aussi formelle (c’est une visée) et elle s’adresse surtout à des adultes (non à des enfants)

– Actuellement (septembre 2024), j’entame un parcours de licence en philosophie (UGA Grenoble).

– L’année passée (2023), j’ai entamé un DU sur les pratiques philosophiques.L’affiche du mois

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)12 juin 2025 à 16h04 #7773Quelques extraits de texte de l’ouvrage :

A chacun sa propre mort. Editions Libertaires. Jean Guilhot, psychiatre, psychanalyste.

Un extrait de la table des matières.

3 juillet 2025 à 15h26 #7798

3 juillet 2025 à 15h26 #7798Compte-rendu : Nous faut-il choisir de mourir ?

Nous étions 16 participants-es pour cette thématique, tous m’ont semblé particulièrement avertis des questions de la mort. Je le souligne car, à nos débats, je rencontre des participants plutôt éclairés et autonomes dans leur pensée. Ils sont souvent beaucoup plus compétents que moi dans leur domaine (histoire, économie, sociologie, linguistique, etc.) que je ne le suis par rapport à certains auteurs en philosophie. Ce constat me conforte dans l’idée qu’il est inconvenant dans les cafés philo, d’instituer de faux rapports d’autorité entre des animateurs d’un côté, et des participants de l’autre (sauf, éventuellement, dans des ateliers philo qui se destinent à la formation des participants, lesquels viennent spécifiquement pour se former à des pratiques de dialogue). Pour le dire positivement, il est très stimulant de bénéficier de la diversité des efforts de penser de tous dans le sens où, la réflexion partagée dans un groupe diversifié, constitue en elle-même, une situation de rencontre notoire et très riche d’enseignement (note 1).

Ainsi, lorsque les comportements n’ont plus besoin d’être disciplinés, car l’assistance assume déjà son questionnement, reste à exceller dans les raisons de notre pensée pour aller plus loin que là où nous étions en franchissant la porte des débats.

Par rapport à la question : Faut-il, lorsque le moment vient, choisir de mourir ?

« Nuançons l’impératif du devoir » semble demander les participants :

Faut-il (devoir), peut-on (avons-nous la possibilité ?), devrait-on (conditionnel) faire le choix de mourir ? (et selon quelles contraintes, pressions, incitations ?)En fait, il s’avère que, tout le monde, autour de cette table, s’accorde sur l’idée qu’il « importe » en soi (dans son for intérieur) et pour soi (pour ne parler que de sa propre vie), d’être libre par rapport à cette question de la mort, et de ne rien se voir imposer de l’extérieur (ni de l’État, ni des traditions en cours), de sorte à s’approprier en conscience cette question de la mort.

En effet, la question de la mort ne se poserait pas en termes de devoir ou de contrainte, mais plutôt sous l’angle d’une liberté de conscience pleine, entière et surtout, faite sienne. La question de notre débat se formulerait ainsi : de quelle conscience et de quelle liberté je réponds face à la question du mourir ?

Il nous faut ainsi clarifier ce que nous entendons par une pleine liberté de conscience. Mais avant de répondre à cette question, précisons qu’il nous a fallu faire face à une autre question : La douleur, les handicaps, la vie diminuée est-ce déjà « mourir » et être comme mort ?Lorsqu’on est en train de mourir, faut-il déjà mourir, est-on déjà comme mort ?

Cette question était en quelque sorte première dans notre échange. Il semble que nous nous accordions sur l’idée que l’on souhaite pouvoir partir (l’euphémisme commun pour signifier mourir) si les circonstances d’une maladie ou d’un accident de la vie nous réduisait qu’à un état de survie biologique. Toutefois, l’expérience montre que le seul critère de survie biologique ne suffit pas pour se déterminer à mourir (note 2, voir témoignages)En effet, confronté à nos limites (par la maladie, des souffrances, des handicaps…), chacun-e se trouve renvoyé à « lui-même », c’est-à-dire à la possibilité d’amorcer un dialogue intérieur. Ce dialogue peut d’autant mieux s’exercer que la personne concernée se trouve entourée de personnes attentives, compétentes et disponibles pour écouter autrui. Il y a une autre raison pour amorcer ce dialogue avec soi et autrui : la confrontation à sa finitude effective, à des handicaps, à la maladie impose de faire face à des expériences inédites et à des questionnements inédit par rapport à ce qui fait « vérité » en soi. Tout va donc se jouer dans la possibilité de cette rencontre entre soi et soi-même (note 3). Le contexte se pose ainsi : il s’agit d’assumer un décalage entre cette « vie » maintenant (à l’aune d’une échéance du mourir à portée de vue) et celle d’avant (lorsqu’on était en bonne santé), alors que notre finitude était encore trop lointaine pour se sentir véritablement concerné : la mort, lorsqu’on n’est pas directement concerné, est en somme toute théorique. Cela étant dit, dans la possibilité de cette rencontre avec soi-même, et parmi nos participants, dont certains sont plus ou moins directement concernés (note 4), il semble que nous pouvons distinguer quatre ordres de réponse.

Que rencontrons-nous en nous-même ?

1° Dans un premier moment, cette rencontre avec soi-même consisterait « à ne pas se prendre la tête« , à se faire léger, à se dégager en quelque sorte de la pression sociale, voire des normes perçues comme trop hypocrites, superficielles. Il s’agirait d’être soi, d’apprendre à être soi. (Assez bizarrement, ce que l’on est, dans un premier temps, résulte surtout de ce que notre éducation et notre environnement nous demandent d’être – si bien que nous ne savons pas, pour nombre d’entre nous, qui nous sommes vraiment ni pourquoi nous agissons).2° Un second ordre de réponse fait suite au premier. Il s’agirait d’accomplir ses rêves, ses désirs, ceux qui nous paraissent les plus importants. Cela peut correspondre à un désir de faire le tour du monde, de partir marcher dans le désert ou encore d’apprendre à piloter un ULM. Mais on peut vouloir apprendre des langues, rencontrer un savant ou un artiste, se mettre à la lecture de grands classiques, faire des dessins, etc. Toute est possible, l’expérience s’apparente à la redécouverte de l’enfant en soi. Cela revient à découvrir un élan de vie et de suivre ce qui, intérieurement, donne vie, résonne comme un appel, une ouverture.

3° Un troisième ordre de réponse consisterait à s’affirmer (s’ancrer) dans ce qui, précisément, nous relie à la vie et, pour les « chercheurs », à en rechercher les grandes règles/principes/valeurs. En bref, il s’agit de répondre à son désir de connaître l’humanité en soi, de découvrir le monde et la vie dans toute sa diversité, de ne plus être seulement centré sur soi. Il s’agit de ne plus s’en tenir qu’aux seules préoccupations physiologiques de la vie : se nourrir, se loger, se sentir en sécurité.

4° Le quatrième point est lié au fait de « régler des comptes ». Allan l’a évoqué (en tant que travailleur social) et accompagnant des personnes en fin de vie : de nombreuses personnes en fin de vie attendent que quelque chose se dénoue. Selon l’empreinte des tourments / contrariétés et blessures vécues, on peut résister de toutes ses forces à partir. Quelque chose en soi (une amertume, une mémoire, des aigreurs) nous retient contre nous-même. Moins tragiquement, il peut s’agir, pour un parent, de vouvoir dire aurevoir à son enfant parti en voyage.

L’idée est de « souligner » la valeur d’un lien, d’une « transmission » dans une manière de dire « au revoir ». Autrement dit, la paix en soi va résulter de la valeur de nos liens, de la qualité relationnelle qui s’y communique. La valeur de la vie passe par le lien. Dans le cas inverse, si les liens sont blessés, s’ils se trouvent empêchés et ne peuvent s’établir en soi et avec autrui, c’est toute l’âme de l’agonisant qui semble « se crisper » contre la mort, tandis que le corps s’épuise dans sa lutte. Que reste-t-il à vivre ? De quoi le désir de vivre se fait-il le nom quand le corps est à bout ?Naissance et mort.

Maurice Godelier oppose la mort non à la vie (car la mort fait partie de la vie), mais à la naissance. La naissance, c’est d’où l’on vient, la mort, c’est où l’on va. Qu’y a-t-il entre les deux ?

Les mythologies, les religions, notre « archaïsme » ou/et notre besoin symbolique force notre « entendement » à inscrire la naissance et la mort dans un cycle, dans un rapport de cause à conséquence : tel tu as vécu, tel tu vas mourir. Mais dans le tréfond de notre conscience et à l’origine de tous les mythes de création, la mort est toujours causée par une faute, une chute, une punition, un sort, une vengeance. La mort, inéluctable, pose en miroir d’elle-même le besoin d’en connaître le « fauteur », c’est-à-dire, l’origine (la faute ne peut pas venir de soi et, dans le même temps, on la retourne contre soi – d’où une culpabilité). Aujourd’hui, même lorsqu’on meurt de vieillesse, la médecine recherche les causes du décès et les hiérarchisent : faiblesse des reins, ayant entrainé celle du sang et par suite, celle du souffle, puis celle du coeur. On ne veut pas laisser mourir, on recherche à en soigner les causes, d’où cette hiérarchisation des causes pour repérer la faille des organes fautifs et rechercher à les réparer. Si acharnement thérapeutique il y a, se fait-il au détriment de la qualité des liens ? La science et les techniques tendent à se substituer au religieux par les promesses en lesquelles elles veulent faire croire. Où est le sens ? Est-il ici et maintenant dans la présence de la relation qui s’établit, ou est-il dans un ailleurs religieux et technologique ? Que ne veut-on pas voir dans l’idée de son propre départ ?Le rapport au sens.

La naissance est une condition de vie où l’on dépend de ce que l’on reçoit (en termes de soin, d’attention, d’éducation, de valeurs, de règles de vie, etc…) et la mort s’apparente également à la naissance par la vulnérabilité dans laquelle on se retrouve à nouveau en fin de vie. Entre la naissance et la fin de vie, se pose la question, qu’ai-je reçu, qu’ai-je donner ? La maturité venue, et selon les retours de conscience qui peuvent s’opérer par le dialogue en soi, on peut se demander : Qu’ai-je appris à donner, qu’ai-je appris à recevoir ? Mais aussi, que n’ai-je pas su donner ? Quelle leçon en ai-je tiré ? Dans le tréfond de notre conscience s’éprouve une sorte de bilan entre le reçu, le donné et les frustrations qui en résultent. À l’inverse, il peut y avoir de la joie, de la sérénité et la reconnaissance d’avoir beaucoup reçu, d’avoir beaucoup donné. Il n’est pas inconcevable, et il est même souhaitable d’envisager son départ selon une conscience de soi habitée du sentiment d’avoir beaucoup donné, de s’être donné à ce que l’on souhaitait réaliser.C’est ainsi que nous retrouvons notre question de départ, de quelle liberté de conscience, je réponds face à la mort ? Cette liberté peut se traduire par les « leçons » (ses émotions, des messages) que l’on a envie de transmettre ou par des actes qui feront témoignages de notre pensée. Beaucoup d’entre nous (ici parmi les participants ce soir et parmi des témoignages rapportés) ont intégré très tôt dans leur vie, bien avant même de se retrouver en fin de vie, que la mort sera une amie fidèle. De fait, en intégrant très tôt l’idée de sa propre fin, c’est l’idée même d’un sens de la vie que l’on s’approprie en soi. Cette idée et cet apprentissage évolue au fur et à mesure que la vie s’apprend, se découvre, la mort n’est plus une étrangère. Le sens de cette quête peut être à l’origine d’un élan, il peut être cette liberté de « conscience » à partir de laquelle on souhaite se déterminer en volonté. Dans ce cadre, conscience et volonté peuvent être très proches, voire se faire unité en philosophie : notre conscience peut résulter d’une volonté qui nous traverse.

La phrase de Camus (ci-dessous) peut se comprendre ainsi : le sens de la vie est celui pour lequel on est prêt à mourir. Autrement dit, la vie nous a été donnée, à notre tour, à quoi donnons-nous notre vie ?

En guise de conclusion : Quel héritage (matériel, psychologique, familial, spirituel – au sens large), vais-je laisser en partant ?

C’est un point qui a été souligné : nul ne vit sans laisser de traces. Toute vie laisse une mémoire et/ou des traces, une influence plus ou moins « profonde », plus ou moins conséquente en soi durant notre vie, mais surtout auprès de ceux qui restent après de notre départ. En ce sens, nous l’avons compris, la vie nous dépasse, elle dépasse de loin la conscience que nous en avons. Elle nous dépasse en ce sens également que nous en venons, nous sommes une part de l’étincelle qui y contribue (« une poussière d’étoiles » aimait à dire Huber Reeves, pour rappeler notre origine atomique stellaire vers laquelle nous retournons). De fait, la question de la liberté de conscience peut s’entendre dans de nombreuses directions et sur de nombreux plans. Est-ce que je laisse, en partant, ce que la vie m’a donné en y venant ? Qu’ai apporté à la vie que je n’ai reçue en y venant ? Quel surcroit de vie j’apporte par les traces que je laisse ? Ai-je vécu comme je l’ai voulu, est-ce que je pars comme je le souhaite ? Ai-je été suffisamment en accord avec moi ? Le suis-je encore à cet instant où je pars ? Mon entourage est-il avec moi, me comprend-il ? Comment je comprends mes décalages entre moi et autrui ?

Notes de bas de page.

Note 1 : Une situation de rencontre notoire et très riche d’enseignement.

Quelques éléments de cette richesse d’enseignement :

1° se faire comprendre et comprendre autrui lorsque nous ne partageons pas les mêmes milieux sociaux et les mêmes référence est en soi une situation d’enrichissement intellectuel et d’étonnement, cela nous exerce à deplacer nos points de vue.

2° Le sens de la profondeur de chacun, celui de sa pertinence et de sa détermination est également source d’étonnement et une invitation à aller plus loin dans sa recherche.

3° Nous rencontrons toujours des personnes qui en savent davantage que nous dans une diversité de domaine.

4° la diversité des références et de la formation des publics est un état de fait, cette diversité fait culture commune au sein d’un milieu diversifié. En soi, c’est un cadeau.

5° C’est une manière pour soi et pour chacun d’être ouvert à des impensés.Note 2 : le seul critère de survie biologique ne suffit pas pour se déterminer à mourir.

La seule raison de vivre (survivre pour se maintenir) fait perdre à la vie, sa valeur, puisqu’on la réduit alors qu’à la dimension animale (biologique) d’elle-même. Pourtant, contre toute attente, des personnes se maintiennent en vie, malgré la difficulté à survivre. Il y a donc un assentiment à vivre et à mourir, d’où notre question de départ : nous faut-il « choisir » de mourir ? La réponse est positive si l’on considère qu’interieurement, nous donnons notre assentiment, donc un accord sincère et plein de reconnaissance à la faculté de vivre, comme à celle de mourir lorsque le moment viendra.

Le témoignage ci-dessous a été évoqué, il a été tiré de l’ouvrage : A chacun sa propre mort. Editions Libertaires. Jean Guilhot, psychiatre, psychanalyste.

Il a fallut 29 ans à Ramon Sampedro pour qu’il donne son accord à mourir à lui-même et à ses amis. De quelle conscience répond son acte ? Nous n’écartons pas l’idée que nous puissions formuler des pensées qui témoignent d’un plein accord à soi-même. On se rapprocherait, à ce propos, d’une pensée adéquate avec des attributs et des modes d’être de Spinoza. Cette adéquation entre sa pensée et tous les registres de notre être serait le lieu manifeste de notre liberté.

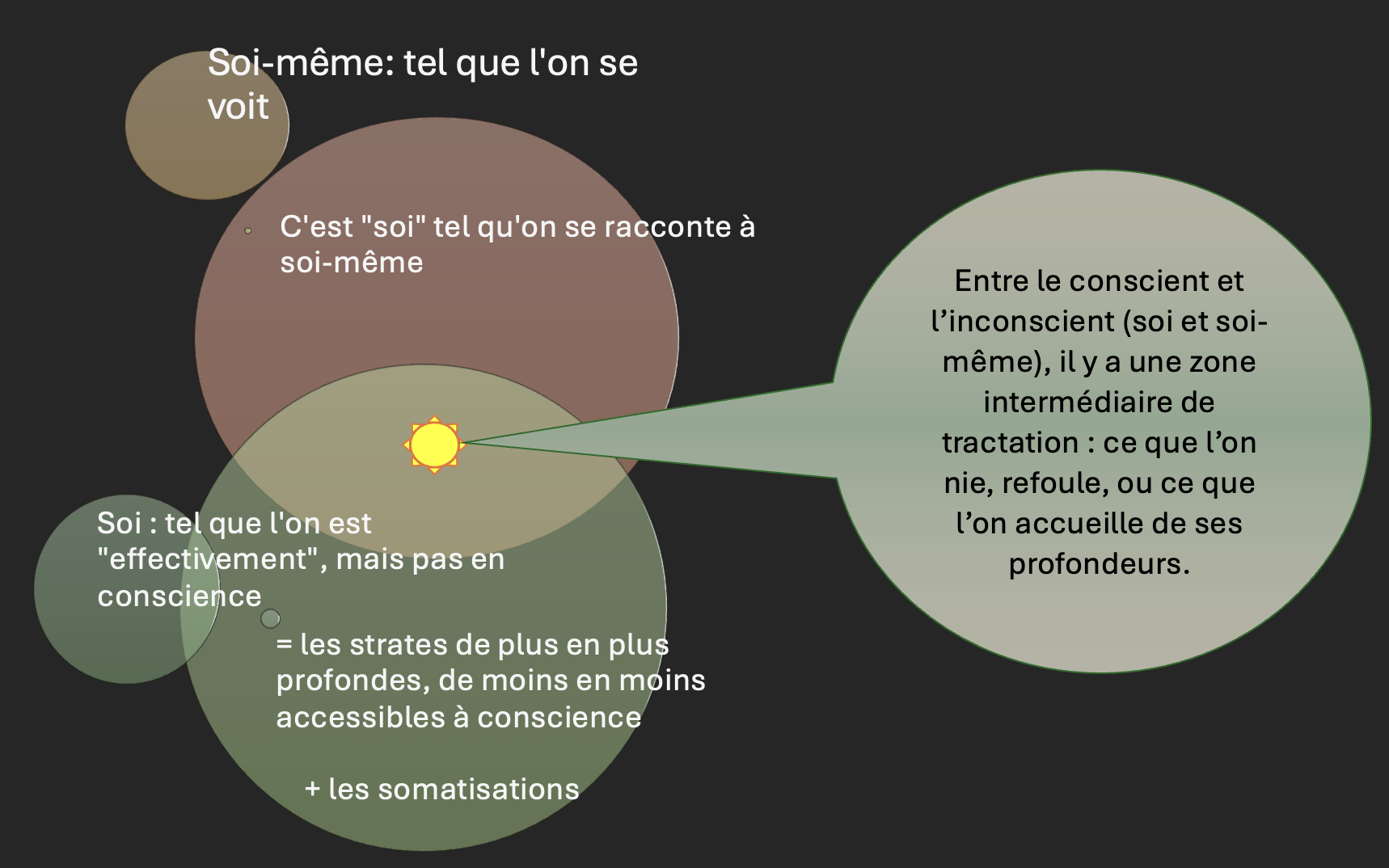

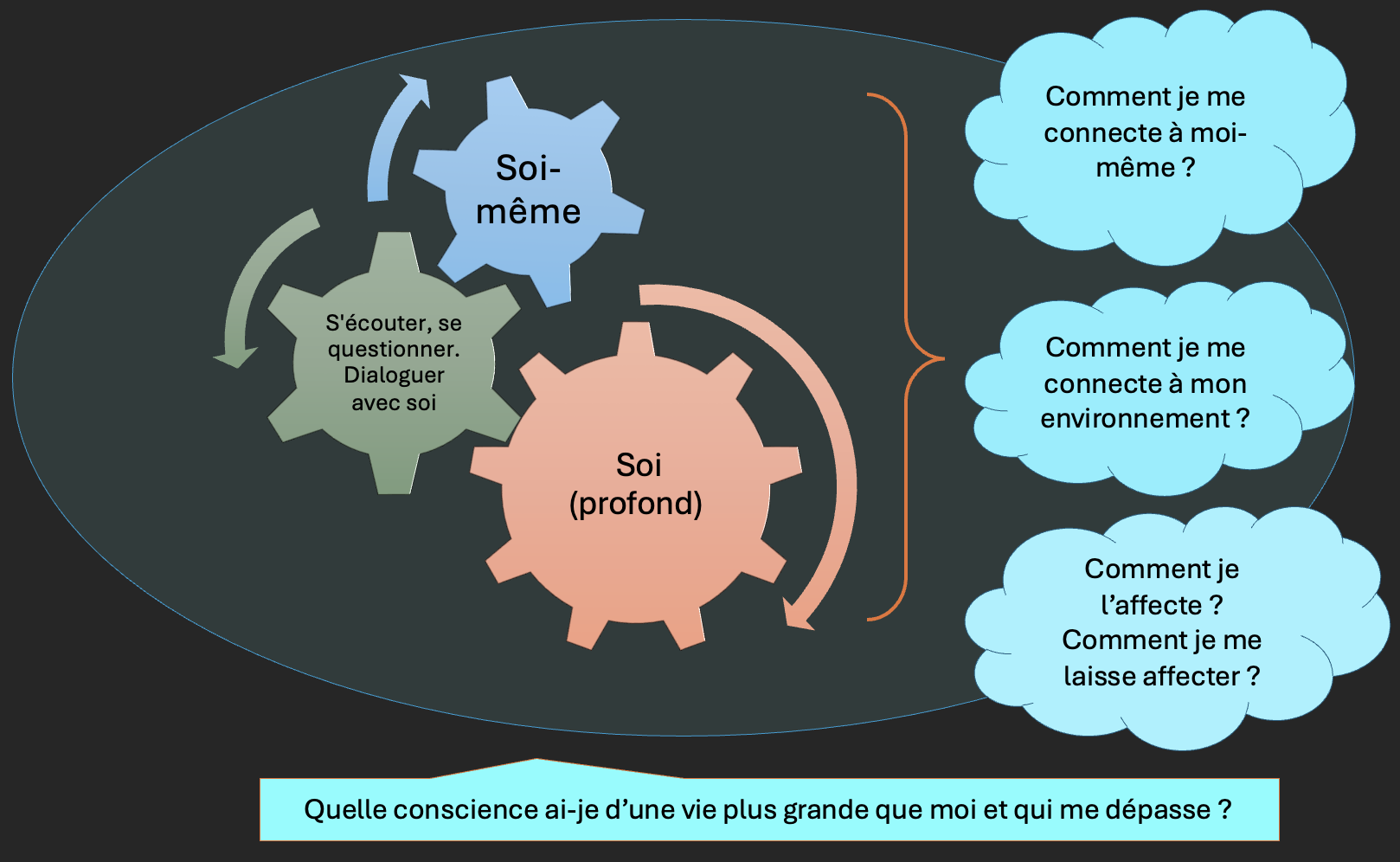

Note 3 : de la rencontre entre soi et soi-même.

Comprendre ce rapport entre soi et soi-même et les conditions de son établissement. Dans un premier temps, le soi est ce que l’on percoit, ressent. On parle du sentiment de soi. Quant au soi-même, c’est soi tel qu’on le réfléchit. De fait, il y a deux niveaux, chacun des deux niveaux ayant ses registres de profondeur et, entre ces deux niveaux, il y a une partie intermédiaire. Elle est l’espace ou l’inconscient s’exprime dans le conscient et où l’inconscient (les profondeurs de « soi ») tend à faire irruption dans la conscience. Un aspect de notre liberté de conscience se joue également dans les tractactions que nous opérons en nous-mêmes

Un aspect de notre liberté de conscience se joue également dans les tractactions que nous opérons en nous-mêmes

Il y a donc la liberté « consciente et délibérée » que nous opérons par nos recherches, nos lectures et, à l’égard de soi, il y a ce que l’on peut accueillir, questionner, comprendre de nos profondeurs. La question qui se pose est : jusqu’où peut-on être conscient de ce qui nous constitue, jusqu’où peut-on se dégager de nos déterminismes ?

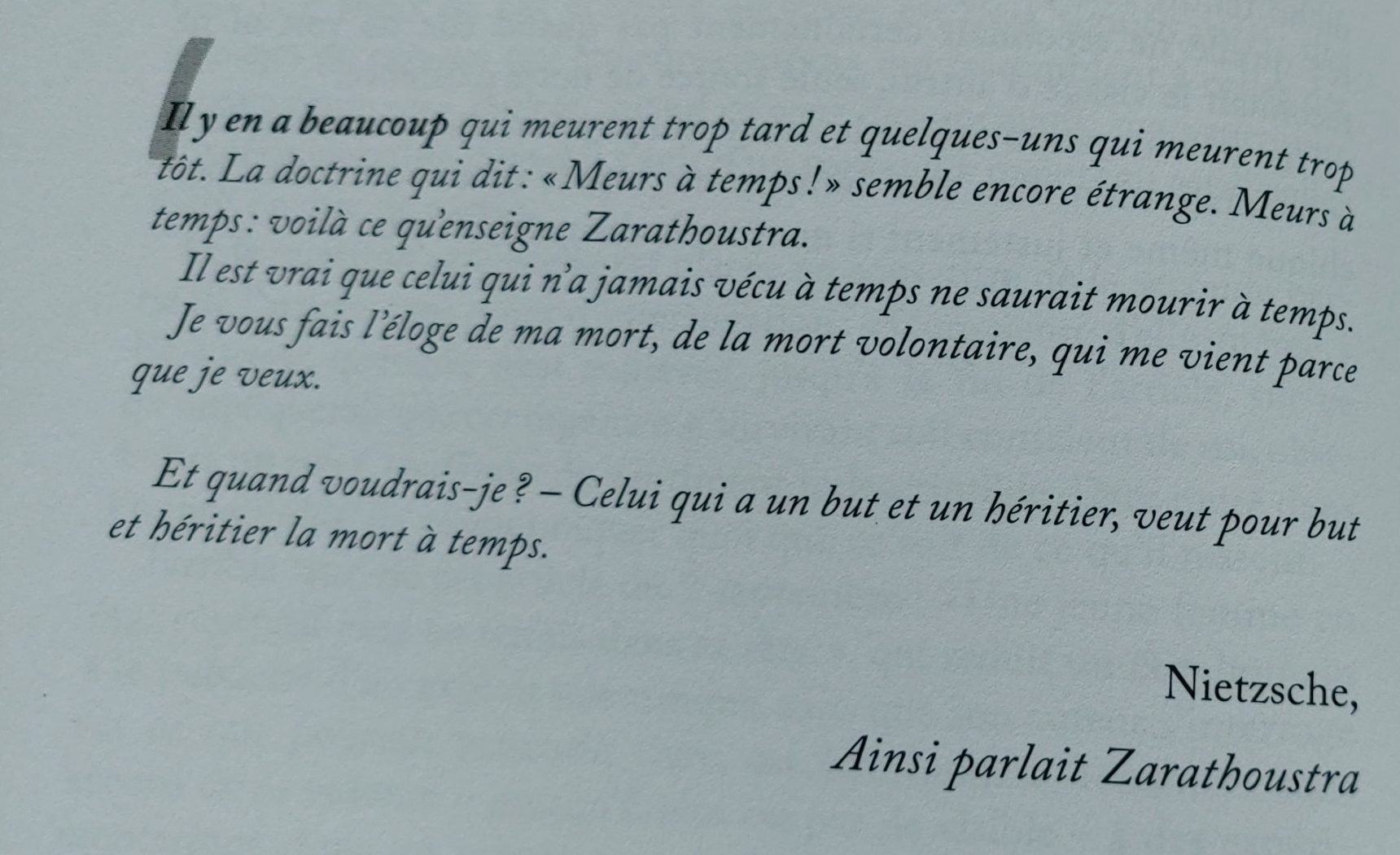

« Philosopher, c’est apprendre à mourir » et inversement, mourir, c’est apprendre à philosopher en ce sens que c’est s’ouvrir à des dimensions de vie qui nous dépassent.

« Philosopher, c’est apprendre à mourir » et inversement, mourir, c’est apprendre à philosopher en ce sens que c’est s’ouvrir à des dimensions de vie qui nous dépassent.« Choisir de mourir », ce serait donner son assentiment à ce qui advient.

Note 4 : être plus ou moins directement concerné par la « mort ».

On peut se sentir directement concerné (impliqué) en raison d’une maladie dont on se sait porteur. On peut également prendre la question du mourir au sérieux parce qu’on a été malade/accidenté suffisamment gravement pour poursuivre en soi, l’enseignement que la conscience de notre finitude engage. Enfin, on peut se sentir concerné/impliqué en accompagnant des proches. Par effet miroir ou par empathie, lors de nos accompagnements, les pensées sur le mourir font alors enseignement comme si l’on était concerné en propre. Outre ces situations effectives, le dialogue intérieur de chacun s’enrichit et se nourrit de celui des autres.Fin du compte rendu.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.