Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Dans un monde fini, de quoi notre bonheur peut-il être fait ? Sujet du 08.12.2014 + une carte mentale

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 7 mois.

-

AuteurMessages

-

3 décembre 2014 à 10h45 #5140Dans un monde fini, de quoi notre bonheur peut-il être fait ?

En 1974, l’économiste Richard Easterlin révèle à la suite d’une enquête que, après avoir atteint un certain seuil de richesse (mesuré par le PIB), la poursuite du développement économique est sans influence réelle sur l’évolution du bien-être des membres de la société.

Les économistes du bonheur confirmeront cette étude selon laquelle, lorsqu’on sort de la pauvreté, les courbes statistiques du bonheur augmentent beaucoup, mais ensuite, alors que la richesse continue de croître, les courbes du bonheur ne progressent que peu. L’explication tiendrait au fait que les individus réévaluent en permanence leurs désirs au fur et à mesure qu’ils (les individus et leurs désirs) évoluent, si bien que nous sommes toujours à quelques distances de ce que nous voulons vraiment. Au final, après avoir atteint un certain stade de confort et de richesse, la courbe de bonheur n’est plus vraiment corrélée à celle de ses richesses (entendu comme biens de consommation).

L’évolution marginale de ce bonheur est, selon Easterlin, à mettre en corrélation avec celle des membres les plus fortunés de la société. En clair, ce sont ces derniers qui sont les plus heureux, mais uniquement parce que l’augmentation de l’inégalité leur permet de progresser économiquement plus vite que le reste de la population. Ainsi le bonheur personnel ne serait pas relatif à soi, mais à ce que l’on perçoit de ce que les autres ont.

Procédure de débat proposée :

– Quelle question vous inspire ce constat ci-dessus ?

– Récolte des questions

– DébatRessources

– La grande table 2ème partie (France-Culture) : La croissance est-elle la condition du bonheur ?

– L’économie en question (France-Culture) : L’économie du bonheur, bilan 2012

– Conférence audio à la Sorbonne de Claudia Senik :« De l’économie du bonheur » (sur la page qui s’ouvre cliquez sur « Accéder à l’enregistrement audio intégral », puis placez le curseur audio sur 15 mn après le début pour écouter le début de la conférence)

– Maphilo.net : Le bonheur

– Politique, revue des débats : Axel Honneth (philosophe), La société du méprisContexte de la question :

Les altermondialistes, les partisans de la décroissance s’appuient en partie sur le paradoxe d’Easterlin pour justifier de leur réponse face à la menace du réchauffement climatique, à la croissance démographique, et face à l’inégalité qui se creuse entre les populations : un excès de richesse ne permet pas d’augmenter son bonheur proportionnellement au coût relationnel, social et climatique que l’on endure soi-même, ou que l’on fait endurer à autrui.__________________________

Le café philo d’Annemasse est ici9 décembre 2014 à 14h55 #5147Autres questions soulevées notamment par Claudia Senik :

– Les gens font-ils des choix rationnels concernant la poursuite de leurs objectifs ?

– L’objectif des gens se rapporte-t-il à la poursuite d’un bien-être (d’un bonheur entendu au sens large, général) ?

– Les gens recherchent-ils également autre chose qu’un bonheur strictement personnel ? (comme par exemple, la réalisation de valeurs morales supérieures par opposition à la quête de plaisirs immédiats et personnels ?)Quelques éléments de connaissance transmis par Claudia Senik dans sa conférence ici

– Est-ce que d’augmenter le revenu de tous accroitra le bonheur de tous ? Dans tous les cas, le bonheur tend à s’homogénéiser (à se répartir entre tous) dans le cas des pays qui affiche de la croissance.– Les gens se comparent à leurs groupes de référence. Si je suis enseignant, je me compare à des enseignants. Mais je n’ignore pas pour autant les autres groupes sociaux de la société dans laquelle je vis.

– Les femmes sont plus heureuses dans les pays développés que dans les pays en développement.

– De 16 ans à 45 ans, le sentiment de bonheur (ou de bien-être) tend à décroitre. Après 45 ans, le sentiment de bien-être ou de bonheur croit à nouveau. Ce constat est universel (dans tous les pays où les enquêtes ont été menées).

– On s’habitue à tous les bonheurs (sa première voiture, sa première femme, son premier boulot, son premier million :blink: … si bien qu’il tient en partie à la condition humaine… de tendre à ne jamais être très content de soi.

– Jusqu’à quel point le bonheur est-il lié aux biens que l’on consomme ?

– Les enquêtes montrent que le sentiment de bonheur ou de bien-être individuel/social est lié aux perspectives d’avenir que laisse entrevoir la société dans laquelle on vit. Il apparait également que la valeur des « biens communs » (la qualité de la justice, de l’éducation, des infrastructures routières ou du rail, des institutions, de l’administration, etc.) contribuent au « bonheur/bien-être » général ressenti par les populations.

Autre question

– Renoncer à être riche, et se contenter de ce que l’on a relèvent-ils d’une solution de facilité ?Pour aller plus loin

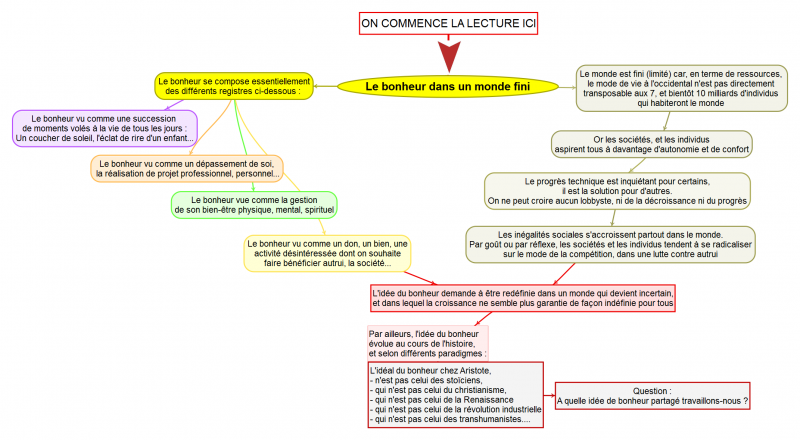

L’économie du bonheur, ou le bonheur en économie (méthodes, rapports d’enquête) Dirigée par Daniel Kahneman (prix Nobel d’économie en 2002, Université de Princeton)La carte mentale du débat

Cliquer sur le lien dans « Fichier attaché » ci-dessous si l’image n’est pas nette. Merci de votre compréhension

CartementaleLebonheurdansunmondefini.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.