Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › De la reconnaissance de soi par autrui à la connaissance de soi. Sujet présenté par Marie T. lundi 18.08.2014, + restitution + prezi + carte mentale

- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 9 mois.

-

AuteurMessages

-

12 août 2014 à 15h51 #5061

Bonjour à tous,

Pour Axel Honneth, (philosophe allemand contemporain, successeur de Jürgen Habermas) nombre de conflits – sociaux entre autres – seraient bien autre chose que des conflits d’intérêts ou des revendications corporatistes. Ce seraient, pour une bonne part, des demandes de reconnaissance.

Mais le sentiment de dignité bafouée s’exprime rarement en tant que tel et utilise le plus souvent des voies détournées.

Cela fait partie du non-dit : personne ne défile dans la rue avec une pancarte disant « Nous demandons plus de considération. » (Je pense par exemple aux policiers genevois qui, lors de manifestations de revendications, passent pour des enfants gâtés aux yeux de la collectivité, et qui vous disent en privé : « On en a marre de se faire insulter, de se faire cracher dessus, d’être dénigrés dans la presse … »)En fait, la situation pose cette question : dans quelle mesure la demande de reconnaissance sociale ne cache-t-elle pas une demande de reconnaissance pour soi ?

A. Honneth recense trois principes qui seraient à la base de la reconnaissance que requiert un individu :

• Le principe de l’amour dans la sphère de l’intimité. L’amour (ou la sollicitude) désigne ici tous les rapports affectifs forts qui nourrissent les rapports amicaux, amoureux, familiaux. C’est grâce à l’expérience de l’amour que chacun peut accéder à la confiance en soi. A. Honneth s’appuie notamment sur les théories psychologiques de l’attachement, qui montrent l’importance du rapport à la mère dans la construction de l’identité personnelle et de l’autonomie.

• Le principe de la solidarité dans la sphère de la collectivité. Pour pouvoir accéder au sentiment d’estime de soi, chacun, notamment dans le travail, doit pouvoir se sentir considéré comme utile à la collectivité, en lui apportant sa contribution.

• Le principe de l’égalité dans la sphère des relations juridiques. Chacun doit pouvoir sentir avoir les mêmes droits que les autres individus pour développer ainsi le sentiment de respect de soi.Mais ces propositions ne posent-elles pas question à leur tour ?

• Tous les attachements sont-ils positifs ? Un cocon familial protecteur peut-il s’avérer contre-productif et rendre inaptes les enfants à s’armer contre l’adversité sociale ?

• Le sentiment d’estime de soi dépend-il de « l’utilité » avec laquelle on se perçoit par rapport à la collectivité ? Dans ces cas-là, comment s’articule la connaissance de soi pour soi, et la reconnaissance de soi par autrui ?Finalement, la question générale de notre thème peut être formulée ainsi :

• Dans quelle mesure, et sous quelles conditions, une re-connaissance de soi par autrui passe-t-elle par une connaissance de soi ?

Questions corrélées :

• Qu’impliquent la réciprocité et la symétrie dans le processus de reconnaissance mutuelle, par exemple dans les relations interpersonnelles ?

• Comment est-ce que je ressens, le cas échéant, le déni de reconnaissance de la part des autres, de la société … ?

• Que faut-il penser de l’importance de l’attachement dans la formation de la conscience de soi ?Références :

– Parcours de la reconnaissance (Paul Ricoeur) sur Wikipedia

– Axel Honneth, Théorie de la reconnaissance (Wikipedia)

– La reconnaissance, fondement de la morale (France Culture)

– L’essai et la revue du jour sur Axel Honneth (France-culture)22 septembre 2014 à 13h47 #5091Pensez-vous que la question ci-dessous est compliquée :Dans quelle mesure, et sous quelles conditions, une re-connaissance de soi par autrui passe-t-elle par une connaissance de soi ?

Nous oui. B)Alors on a décomposé cette proposition en éléments plus simples à saisir dans ce prezi. Cliquer ici pour y accéder :woohoo:

Sinon, la restitution du sujet est postée juste un peu plus bas, ainsi que sa carte mentale.

22 septembre 2014 à 13h55 #5092Restitution de quelques problématiques évoquées lors de notre débat

22 septembre 2014 à 13h55 #5092Restitution de quelques problématiques évoquées lors de notre débat

Dans quelle mesure, et sous quelles conditions, une re-connaissance de soi par autrui passe-t-elle par une connaissance de soi ?Comprendre la question

– La reconnaissance de soi par autrui fait référence au regard que nous nous portons les uns sur les autres. Dans un premier temps, ce regard exprime les jugements les plus communs que l’on trouve dans toute société. La connaissance de soi fait référence, entre autres choses, au fait de se différencier du jugement d’autrui, de construire son propre entendement. Voir le prezi (animation) ici.Des problèmes de base :

– Peut-on se connaître de façon ex-nihilo, solipsiste (à partir de rien, et seul en soi-même) ?

– En effet, l’enfant se construit sous le regard bienveillant, mais aussi réprobateur de ses parents (ou de leurs substituts). Nous grandissons en imitant notre environnement, et en l’intégrant.

– Il est largement admis que le regard que l’on porte sur soi-même est fonction des éléments d’éducation et de culture qui nous ont initialement formés.

-Finalement le problème se pose ainsi : il ne peut pas y avoir de re-connaissance de soi uniquement par soi-même, le « re » suppose une réitération, un détour par la société. Tandis que la connaissance de soi par soi-même suppose un affranchissement du regard social.Peut-on satisfaire une demande infinie de reconnaissance ?

– Nous connaissons tous des personnes pour lesquelles le retour sur soi ne se fait pas. Ces personnes accusent autrui du malheur qui les accable, elles ne demandent pas ce qui, dans leur comportement, a pu contribuer aux difficultés qu’elles endurent.

– Oui, le « Je » se présente parfois comme constitué d’un seul bloc, concret solide, indifférencié, et se projetant uniquement vers l’extérieur.

– Il y a certainement des cas pathologiques, des névrosés et des assoiffés de pouvoir qui cherchent essentiellement à être reconnus par autrui. Mais autrui ne se réduit pas à l’apparence qu’il arbore, ni à l’impression qu’il nous fait.

– En effet, on peut ne pas voir le travail qui se fait en souterrain chez autrui. Par ailleurs, rien n’est définitif en soi, les choses évoluent, qu’on le veuille ou non, qu’on en soit conscient ou pas.Une perspective historique

– Dans une perspective historique, on peut voir l’évolution des peuples comme une lutte pour la reconnaissance de soi par les instances exerçant le pouvoir.

– A l’époque antique, on veut être reconnu des Dieux.

– Au moyen âge on veut être reconnu par le Prince.

– A la Révolution on veut être reconnu comme citoyen, à l’aune des valeurs de la République.

– Aujourd’hui on veut être reconnu comme sujet, comme un être singulier, et comme étant égal à tous les autres êtres humains.

– Je me demande si un Chinois, un Indien ou un Africain veulent être reconnus selon ces mêmes valeurs ?La reconnaissance sociale par conflits d’intérêts interposés

– Les sociétés n’ont jamais été des agrégats d’individus, ces derniers se rassemblent par affinité de sentiments ou de commerce.

– Dans un premier temps, l’identification à un groupe sert à renforcer son sentiment d’appartenance et à protéger ses intérêts contre des groupes de pression adverses (syndicats ouvriers contre syndicats patronaux, associations de consommateurs contre lobbys industriels…). Dans une phase ultérieure, certains de ces groupes se radicalisent, et cherchent à renverser les rapports de force. S’ils parviennent à prendre le pouvoir, ils agissent à leur tour de la même manière que ceux qu’ils ont combattus précédemment.

– La question serait donc : est-ce qu’on s’identifie à un groupe pour renforcer son pouvoir d’influence sur d’autres groupes ?

– Mais n’existe-t-il que des rapports de force entre les groupes et les êtres humains?

– C’est la question qui se pose en effet, et c’est pour cette raison que l’on dénonce le communautarisme. Les groupes forment des clans et se radicalisent dans des rapports de force. On tourne en rond.

– L’histoire montre que c’est en s’inventant des règles de vie commune élargie qu’on peut vivre ensemble, malgré les différences. Les rivalités doivent être compensées par des règles ou des principes de solidarité qui surpassent l’intérêt du groupe seul. C’est l’histoire du « contrat social », de « l’Edit de Nantes », ou de Solon qui jette les bases de la première démocratie à Athènes : on élargit les règles de conduite au-delà de sa communauté d’intérêts, au-delà de sa religion, au-delà de sa nationalité.Des signes de reconnaissance de la société

– Les sociologues identifient des marqueurs de reconnaissance sociale (avoir une grosse voiture, être propriétaire dans un quartier huppé, occuper un poste honorable, détenir un diplôme reconnu, etc.) mais finalement, le besoin de reconnaissance n’est-il pas avant tout lié à des carences identitaires, au besoin de se faire « valoir », de prouver sa valeur à autrui ?

– N’est-ce rien d’autre que de l’immaturité, qu’un narcissisme déplacé ?

– Il y a, certes, une charge qui incombe à la personne, mais d’un point de vue plus élargi, notre société se radicalise dans un fonctionnement compétitif qui est, par définition, excluant. Question : le fonctionnement excluant de la société exacerbe-t-il le besoin d’être reconnu par ses membres ?

– Sans emploi, sans salaire, ou bénéficiant seulement d’indemnités sociales pour subvenir à ses besoins, ceux qui se trouvent dans cette situation peuvent-ils avoir le sentiment d’être reconnus ? Sont-il marginalisés ? Représentent-ils un danger potentiel pour une société qui semble ne pas leur donner leur chance ?

– On pourrait poser la question ainsi : la reconnaissance de soi passe-t-elle par le fait de se sentir utile à la société, à la fois sur un plan social et économique ?Les conflits sociaux et la reconnaissance de soi

– Les revendications sociales cachent-elles une demande de reconnaissance de soi en tant que personne ?

– C’est en partie la question de départ, mais le risque consisterait à réduire les conflits sociaux à des demandes de reconnaissance de soi; or il existe des situations d’abus, des détresses sociales, et des rapports d’inégalité flagrante. Les règles d’échange ne sont pas équilibrées.

– On sait depuis Marcel Mauss (1872- 1950) qu’il existe sur le plan anthropologique une fonction du don structurant les échanges: ce n’est pas l’objet échangé qui est important, mais la relation qu’il permet d’établir.

– Peut-être, mais l’échange par le don est retors. Selon le sociologue Pierre Bourdieu (1930-2002), le donateur exerce un pouvoir symbolique sur celui qui reçoit, il le met dans un rapport de dette, dans un devoir de s’acquitter du don reçu, et même de rendre davantage.

– On doit nuancer le propos car, par exemple, lors du cérémonial du potlatch (Voir « Essai sur le don » ici), tous les dons sont détruits. L’idée à retenir est que chaque partie peut entreprendre une démarche d’échange pour s’intégrer à la communauté, tandis que l’accumulation matérielle des dons ne constitue pas une valeur, elle n’octroie aucun pouvoir.

– La question serait : dans les échanges et tractations que nous établissons avec autrui, quelle place accordons-nous à la reconnaissance mutuelle ? De quelle manière cela façonne-t-il le modèle de société auquel nous aspirons ?

– Cette façon de voir suppose que dans une société, pour être en mesure d’exister, il faut être en mesure de « donner », de contribuer à ses échanges, à sa culture, à son projet.Jeux croisés

– Il y a un « jeu » de reconnaissance croisée : si on reconnaît l’autorité de l’Etat, on accepte de limiter sa liberté. Mais dans le même temps, on risque d’être en conflit avec l’Etat pour faire reconnaître ses besoins.

– C’est la même logique qui opère dans nos rapports avec nos égaux : si je respecte les règles de vie commune de mon « épouse », je me contrains, je m’expose à des frustrations, et je risque d’entrer dans un conflit de reconnaissance avec moi-même.

– Mais je crois que tout ne se résume pas à des affrontements. Si les éléments de la « dispute » dans le conflit sont clarifiés, des médiations peuvent mises en place. Entre les Etats, les diplomates peuvent jouer leur rôle d’arbitre, et nombreux sont les couples qui dépassent le cadre du strict du rapport de force.

– Oui, c’est peut-être là que se joue une dialectique de l’échange. On peut se demander quelles sont les conditions qui permettent de ne pas se laisser enfermer dans la rancune ou dans des rapports de force ?

– Si dans les couples, ou entre les groupes, chacun cherche à être reconnu par l’autre, on ne s’en sort pas. Il faut qu’il y ait des formes d’altruisme, de lâcher prise, une maîtrise de ses comportements hostiles.

– – Il faut qu’il y ait des règles de prise de la parole, des règles de conduite qui semblent justes pour toutes les parties. Le philosophe John Rawls (1921-2002), préconise de penser des règles de justice (à l’aveugle) qui nous placeraient dans des situations où nous serions tantôt favorisés, tantôt défavorisés (voir note plus bas).

– Aujourd’hui, peut-être devons-nous réfléchir à des formes renouvelées de contrats sociaux, et sur une base plus élargie.Des enjeux liés à la connaissance de soi

– Lorsqu’on est dans une introspection « vraie », il est possible que ce ne soit pas gratifiant, mais au contraire déstructurant par rapport à son sentiment d’identité.

– On risque la « fragmentation de soi », un déséquilibre plus grand. Notre’identité risque d’être submergée par nos contradictions.

– Je crois qu’on ne peut éviter de revenir sur soi-même, de s’y trouver confronté de toute manière. Simplement, on le fait avec les « moyens du bord ». Cela suppose de la souffrance, une forme de repli sur soi, une tendance à se fuir… Il semble rare qu’on se regarde en face et qu’on construise quelque chose de positif.

– Selon Peter Sloterdijk (philosophe contemporain 1947), si on se conteste soi-même, si on reconnaît soi-même ses propres failles, on donne à autrui des chances de mieux nous reconnaître.

– Oui, ce serait une manière de conclure, en reconnaissant ce que nous sommes, on donne à l’autre le moyen de nous « reconnaître, encore faut-il que cet autre ne soit pas dans un rapport d’agression, d’abus de pouvoir, ou de domination par rapport à autrui.Une citation du philosophe Peter Sloterdijk« Le vieux monde connaissait les esclaves et les serfs, ils étaient les vecteurs de la conscience malheureuse de leur temps. Les temps modernes ont inventé le perdant, ce personnage que l’on rencontre à mi-chemin entre les exploités d’hier et les superflus d’aujourd’hui et de demain est la figure incomprise dans les jeux de pouvoir des démocraties.

Tous les perdants ne se laissent pas tranquilliser par l’indication du fait que leur statut correspond à leur placement dans une compétition. Beaucoup répliqueront qu’ils n’ont jamais eu la moindre chance de participer aux jeux, et de se placer ensuite. »

Peter Sloterdijk (philosophe contemporain 1947) Colère et tempsLa référence à John RawlsUn exemple :

Imaginez que vous deviez partager un gâteau, mais que vous ne soyez pas celui qui distribue les parts, vous vous efforceriez de couper des parts aussi égales que possible de façon à ne pas vous trouver lésé lors de la distribution. Il en va de même pour la justice, et du principe d’ignorance que propose John Rawls.Le « voile d’ignorance » et les deux principes de justice

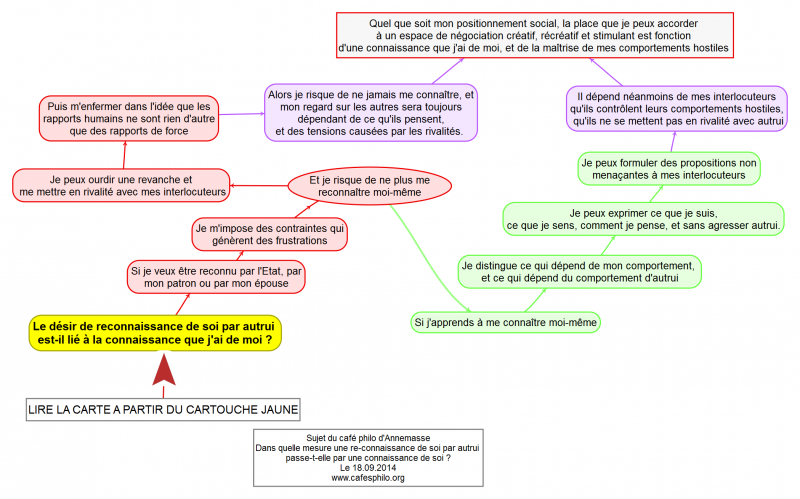

« Pour Rawls, le législateur doit prendre ses décisions sous un « voile d’ignorance ». Autrement dit, le législateur doit occulter sa propre position dans la société et prendre ses décisions comme s’il pouvait, un jour, occuper une autre position sociale. Ce faisant, le législateur fera en sorte d’établir des règles les moins défavorables aux plus désavantagés, étant lui-même conscient de pouvoir potentiellement se retrouver dans cette position. Rawls estime que, sous ce « voile d’ignorance », deux principes de justice (égalité et impartialité) seraient décidés, et doivent donc être garantis par les institutions » (Vu sur le site du gouvernement)24 septembre 2014 à 17h16 #5096La carte mentale (celle-ci est plus particulièrement un chemin de pensée B) ) d’une ou deux problématiques traitées lors de nos débat

Si l’image n’est pas nette, cliquez sur le lien dans « Télécharger le fichier » ci-dessous. Merci de votre compréhension

CartementaleLedsirdereconnaissancedesoiest-illilaconnaissancedesoi.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.