Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › De l’économie de marché à la société de marché, l’argent peut-il tout acheter ? Michael Sandel. Sujet du lundi 03.11.2014 + restitution + carte mentale

- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 7 mois.

-

AuteurMessages

-

21 octobre 2014 à 22h11 #5116De l’économie de marché à la société de marché

L’argent peut-il tout acheter ?

– Si je suis riche, et que je ne souhaite pas faire la queue pour aller au cinéma, mais que je paie quelqu’un pour attendre à ma place, est-ce moral ou immoral ?

– La chasse au rhinocéros est interdite. Toutefois le parc animalier estime qu’on peut récolter plusieurs centaines de milliers d’euro en autorisant la chasse d’un ou de deux rhinocéros par an parmi les plus malades/vieux du parc. Le parc pourrait contribuer ainsi à une meilleure protection des animaux. Est-ce morale ou immoral ?

– Une compagnie aérienne propose à ses passagers de compenser le coût des émissions carbones de leur voyage en les invitant à verser une contribution à une association de protection contre l’environnement. Est-ce moral ou immoral ?

– Choisir d’être mère porteuse pour offrir plus de confort à sa famille, est-ce moral ou immoral ?L’usage de l’argent pour compenser nos désagréments, pour réparer nos torts causés à l’environnement, aux personnes, est-ce moral ou immoral ?

L’argent peut-il tout acheter sans que la société elle-même (les institutions et les relations entre les personnes) en soient altérées ?

Michael Sandel enseigne la philosophie politique à Harvard. Il défend l’idée que plus le commerce s’infiltre dans toutes les interstices de nos relations, plus le niveau d’inégalité augmente entre les personnes.

Par ailleurs, Michael Sandel rapporte que lorsque les échanges sont monnayés, ils changent la nature de la relation en relation d’intérêt, en rapport de compétitivité, de défiance…En dépit du fait que les questions éthiques ne trouvent que rarement des consensus (qu’est-ce que le bien, qu’est-ce que le mal ?) Sandel estime que le débat sur le rôle et les limites du marché doit être continuellement posé, et le débat sur les valeurs sans cesse renouvelé, les fondements de nos démocraties en dépendent.

On trouve ci-dessous une conférence Ted avec traduction et transcription :

Pourquoi nous ne devrions pas confier notre vie civile aux marchés ? (Cliquer ici)Autres liens :

Et si l’argent ne pouvait pas tout acheter (Une revue de presse sur le blog de Nicolas Bordas).

– Construire une société de confiance (Les conférences Ernests)

– Peut-on construire une société de confiance ? Le livre de Yann Algan (Science Po) et Pierre Cahuc (Polytechnique)

La minute papillon, en deux temps, de France-Culture dédiée à l’ouvrage de Michael Sandel. Vous pouvez déplacer le curseur du player vers la 50ème minute des Chemins de la connaissance.

– Temps 1 ici (à la fin de Le luxe est-il ostentatoire ?

– Temps 2 ici (à la fin de Barthes et le système de la mode)Pour terminer, comme une coïncidence, Michael Sandel donne une conférence à Genève, 18H00 à Uni Dufour le 30 octobre, Cliquer ici

Merci beaucoup Martine pour ta proposition de sujet. Si tu es d’accord, nous procéderons de façon assez classique pour le débat à Annemasse :

• Lecture du texte ou d’un résumé

• Récolte des questions (en plus de la question suggérée)

• Mise en ordre des questions retenues pour la discussion

• Débat.6 novembre 2014 à 12h20 #5132Il est souvent question de conflit d’intérêts entre l’éthique (le sens moral qui nous relie à autrui) et l’intérêt recherché pour soi, et au détriment d’autrui.

> Regarder cette vidéo de quelques minutes sur le silence embarrassant/embrassé du philanthrope le plus riche du monde : Bill Gates ( Vu dans Cash investigation, l’émission d’Elise Lucet)10 novembre 2014 à 14h04 #5133L’argent peut-il tout acheter ?Cas n° 1, Louer un ami, acheter son estime

– Aujourd’hui, sur internet, on peut louer les services « d’amis-es » pour qu’ils vous accompagnent lors de soirées, pour un dîner, un congrès…

– C’est un abus du mot « ami », les amitiés se construisent au fil du temps, sur la base d’affinités partagées, d’expériences vécues et qui vous rapprochent.

– Supposons que j’associe l’amitié à l’estime, si je loue des amis, aurais-je en retour de l’estime ? En fait, je perds ma propre estime, et celle d’autrui, dès l’instant où je veux l’acheter.

– L’argent s’impose comme un intermédiaire entre soi et l’autre, il crée une distance qui modifie la relation, voire qui l’altère : l’autre peut perdre sa qualité « humaine » et être réduit à un produit consommable.Cas n°2, Préserver la vie, et questionner la cohérence de son éthique

– En tant que responsable d’un parc animalier, je peux autoriser une chasse annuelle d’un ou de deux rhinocéros choisis parmi les plus mal en point. Mais en donnant satisfaction aux caprices de chasseurs fortunés, j’ai le sentiment de nuire au principe éthique que je défends par ailleurs, à savoir, la beauté et le respect de la vie sauvage.

– En effet, l’éthique peut se fonder sur une esthétique. Elle s’appuie également sur des sentiments profonds, par ex. un sentiment de respect pour la vie, et à partir duquel on peut ériger des principes (par ex. ne pas tuer).Ancrer l’éthique dans la réalité

– « Le Kantisme a les mains pures, mais ils n’a pas de mains » écrit Charles Péguy (Pensée, octobre 1910). Il dénonce ainsi l’idéal kantien et ses principes catégoriques.

– Oui, l’argument doit être entendu, aujourd’hui, il est nécessaire de confronter les idéaux que l’on vise à la réalité qu’ils proposent.

– Dans le cas du parc animalier, on pourrait examiner si les actions que l’on veut conduire présentent des contradictions avec les principes que l’on défend. Par exemple, entre organiser une battue pour les plus offrants des chasseurs, promouvoir un programme d’éducation pour la défense des animaux, ou mettre en place un système de partenariats, on comparerait les options éthiques et économiques les plus vertueuses, et leurs conséquences effectives sur le parc et la mentalité des populations.

– Selon le philosophie Alain, la morale est ce qui fonde la dignité humaine. Mais on peut imaginer faire commerce d’un service sans nécessairement abandonner tout principe éthique.

– En confrontant ses principes moraux à des situations effectives, on ancre sa philosophie dans la réalité, on affine sa réflexion éthique, et on tient ainsi à distance la tentation dogmatique.Cas n° 3, Se respecter soi, et respecter la vie que l’on donne

– Concernant les mères porteuses, c’est généralement la pauvreté qui conduit ces dernières à « louer leur ventre », et si du point de vue de ces mères, il est éthiquement louable d’offrir la vie, d’améliorer la qualité de vie de leur propre famille, le service qu’elles offrent doit néanmoins respecter un cadre éthique. Les actualités ont rapporté deux cas qui ont choqué l’opinion publique :

1) Celui d’une mère porteuse qui met au monde des jumeaux dont l’un d’eux est trisomique. Ce dernier échu à la mère porteuse car les commanditaires n’en ont pas voulu.

2) L’autre cas concerne un centre de « gestion de mères porteuses ». Ces dernières se trouvaient toutes réunies, médicalement surveillées et prises en charge dans une sorte de maternité. Les mères l’ignoraient, mais elles ont toutes été inséminées par un même homme, le milliardaire mégalomaniaque qui finançait le centre en question. Lorsqu’elles ont appris la nouvelle, elles ont été désemparées, et leur grossesse était trop avancée pour avorter.

– Louer des services ne comprend pas les mêmes enjeux que vendre du matériel. On peut fixer un prix sur un objet, et un cahier des charges pourra définir précisément la qualité attendue. On peut également calculer le coût d’un service, mais dans ce cas, une relation de confiance est attendue car un contrat ne peut pas énumérer de façon exhaustive toutes les situations où la confiance pourrait se trouver trahie (Voir construire une société de confiance de l’économiste Yann Algan).

Ce que le prix ne comprend pas

– Le cas des mères porteuses est un bon exemple. La pauvreté conduit à une misère plus grande si, croyant recevoir un juste prix pour son sacrifice, on se rend compte qu’on a marchandé le sentiment même de son humanité.

– Oui, cela repose la question sur ce que l’on cède à autrui dans une transaction. Louer ses services, marchander l’intimité de son corps, est-ce tirer un trait sur son estime personnelle ?

– Cela pose aussi la question de l’asymétrie de la relation dans la négociation d’un service. Si je suis en position de force dans une négociation, est-ce que j’en profite pour abuser de celui qui se trouve en situation de faiblesse ? Est-ce que je le pousse dans ses retranchements pour en tirer le meilleur prix ?

– En fait, dans une démarche responsable, lors d’une négociation, il faudrait s’interroger sur la dignité que l’on reconnait à la personne avec laquelle on négocie, par ex. la relation, le service que je propose à autrui permet-il à tous les partis de se construire dans une estime réciproque ?

– Est-ce que je me comporte de façon à établir des rapports de confiance pérenne ? Est-ce que je veux simplement « faire un coup » et m’en tirer à bon compte ?Cas n° 4, Les conditions de l’éthique

– En tant que voyageur, j’aime prendre l’avion, mais je reverse volontairement à la compagnie aérienne, qui a mis ce système en place, une contribution pour lutter contre les émissions de carbone occasionnées par mon voyage. J’estime que j’ai un comportement responsable.

– Je vois là deux problèmes, d’une part, le directeur de la compagnie se décharge de sa responsabilité sur les voyageurs et, d’autre part, seuls les plus scrupuleux et les plus fortunés pourront s’offrir le luxe d’être apparemment vertueux.

– Je crois qu’on peut y ajouter un troisième problème. Concernant le climat, il n’y a pas de consensus quant aux politiques à adopter, les partisans du progrès estiment que les avancées techniques permettront de consommer de plus en plus propre, tandis que les partisans de la décroissance tirent déjà sur la sonnette d’alarme.

– Sur le plan de l’éthique, cela met en évidence un quatrième problème. La référence à l’éthique suppose que nous partagions un cadre de valeurs morales communes, et c’est en s’appuyant sur ce cadre que l’on peut établir un contrat de confiance. Or, pour l’environnement, les dirigeants d’entreprises ne font rien s’ils n’y sont pas contraints, et les politiques n’imposent rien par crainte de pénaliser l’économie.

– Dans cette perspective, la régulation des effets de l’action humaine sur le climat exige que des accords soient pris à un niveau international.Cas n° 5 Lobbyistes et politique

– Sur le plan industriel, les nanotechnologies sont classées parmi les objets physiques, et non pas chimiques. Mais à cette échelle, les nanoparticules traversent les membranes cellulaires et génèrent des réactions bio-chimiques. Le journaliste et philosophe Roger Lenglet dénonce une pollution silencieuse qui s’étend à la planète entière. Les lobbyistes de l’industrie ont tout fait pour que les nanotechnologies échappent à la catégorie des produits chimiques, de façon à ne pas être soumis au contrôle de toxicité qui, normalement, s’imposent à l’industrie de la chimie.

– On peut faire le même constat dans l’industrie alimentaire : un étiquetage élaboré par des associations de consommateurs prévoyait de rendre clairs au premier coup d’œil l’intérêt et la qualité nutritive des aliments. Au lieu de cela, on doit déchiffrer des listes d’ingrédients, d’additifs et des taux de protéines, de glucides et de lipides et, finalement, on n’est guère renseigné sur la qualité effective du produit qu’on ingère.

– Quand les intérêts économiques sont importants, le sens de l’éthique et le rapport à autrui divergent d’autant plus que les sommes en jeu sont élevées. De nombreuses expériences en économie comportementale (Claudia Senik, Daniel Hahnemann) ou en neuroéconomie témoignent pourtant du fait que l’être humain ne se réduit pas à être un simple agent économique. Voir par exemple : Jeu de l’ultimatum de Alan Sanfey, et jeu de confiance de Domique Quervain ou, ici l’article de Marwan Sinaceur

Tentative de synthèseLes conflits d’intérêts se lisent sur plusieurs niveaux (Voir le philosophe Axel Honneth)

> Le niveau interpersonnel (concerne la relation entre des personnes)

> Le niveau des appartenances (se rapporte à des communautés, à ce qu’elles ont en commun)

> Le niveau idéologique (concerne des personnes ou des groupes qui se réfèrent à une idéologie, à différents registres argumentatifs.)

Chacun de nous intègre une partie de ces trois niveaux et, lors d’une prise de décision sont pesés :

– son propre intérêt et celui d’autrui,

– son propre intérêt et celui pour sa communauté (sa ville, son pays, son continent…)

– son propre intérêt et sa cohérence avec ses principes éthiques ou son idéologie (mes notions de bien et de mal).

Le besoin de cohérence intérieure voudrait que l’on évite de se retrouver dans des contradictions trop grandes entre soi-même et les autres, entre soi-même et les décisions que l’on prend. Par exemple, si je loue mon ventre, je peux ne pas vouloir aller jusqu’à satisfaire les caprices d’un mégalomaniaque. Si je voyage beaucoup, je trouverai injuste que le directeur de la compagnie se dédouane de sa responsabilité uniquement sur le dos de sa clientèle. Autre exemple, si Bill Gates a créé une fondation charitable, je me demande si son action suffit à compenser la misère qu’entraîne l’exploitation des enfants dans les mines où se fournit la société Microsoft, dont il est l’un des actionnaires les plus influents ? (voir ci-dessous le mini reportage de Lise Lucet)En guise de conclusion

Les politiques, les grandes entreprises, le citoyen lambda, lorsque chacun définit ses choix sur la seule base d’une valeur marchande, c’est le facteur humain qui passe à la trappe.

– Il reste à définir des cadres de pensées, des lieux de dialogues citoyens, des espaces institutionnels et interprofessionnels pour repenser ce qui nous est commun. Il faut remettre en question les interférences entre les politiques et les lobbyistes qui nous ont conduits dans l’impasse où nous sommes aujourd’hui, nous devons trouver les moyens de les contraindre à engager leur responsabilité dans les décisions qu’ils prennent.Citation

«Virtuellement tout échange commercial contient une part de confiance, comme toute transaction qui s’inscrit dans la durée. On peut vraisemblablement soutenir qu’une grande part du retard de développement économique d’une société est due à l’absence de confiance réciproque entre ses citoyens ».

Kenneth Arrow, Prix Nobel de l’économie en 1972Sujets corrélés :

– Pourquoi donnons-nous ?

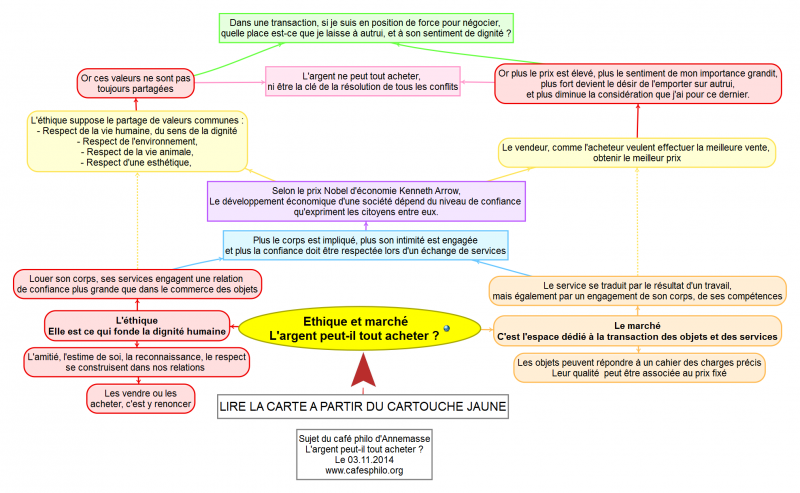

– Les échanges sont-ils toujours intéressés ?12 novembre 2014 à 15h15 #5137La carte mentale du sujet : Entre éthique et marché, l’argent peut-il tout acheter ?

Si l’image n’est pas nette, cliquer sur le lien dans « Fichier attaché » ci-dessous. Merci de votre compréhension

CartementaleLargentpeut-iltoutacheter.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.