Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Enracinement et déracinement, premiers biens et premiers maux de l’être humain ? Simone Weil. Sujet du 06.10.2014 + prezi, + restitution + carte mentale

- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 8 mois.

-

AuteurMessages

-

1 octobre 2014 à 14h32 #5097L’enracinement

Café philo d’Annemasse B)C’est un texte qui se médite plus qu’il ne s’étudie, un texte qui met la pensée en mouvement, auquel il faut donner son attention, du temps de sa vie, plus que de simples moments de lecture. C’est ainsi que l’essayiste Pierre Pachet présente « L’enracinement », le dernier livre de la philosophe Simone Weil (ne pas confondre avec l’ex.ministre Simone Veil), dans le philomag d’octobre 2014.

Extraits tronqués de « L’enracinement ».

Voir les sources en bas de pageEntre devoir et droit

« Cela n’a pas de sens de dire que les hommes ont, d’une part des droits, d’autre part des devoirs. Ces mots n’expriment que des différences de point de vue. Leur relation est celle de l’objet et du sujet. Un homme, considéré en lui-même, a seulement des devoirs, parmi lesquels se trouvent certains devoirs envers lui-même. Les autres ont seulement des droits. Un homme qui serait seul dans l’univers n’aurait aucun droit, mais il aurait des obligations. […]

La notion de droit, étant d’ordre objectif, apparait quand l’obligation descend dans le domaine des faits, par la suite, elle enferme dans des situations particulières. L’obligation seule peut être inconditionnée.L’objet de l’obligation, dans le domaine des choses humaines, est toujours l’être humain comme tel. Cette obligation ne repose sur aucune situation de fait, ni sur les jurisprudences, ni sur les coutumes, ni sur la structure sociale, ni sur les rapports de force, ni sur l’héritage du passé, ni sur l’orientation supposée de l’histoire. Car aucune situation de fait ne peut susciter une obligation.

Ce à quoi le devoir oblige

Si on pose la question en termes généraux à n’importe qui, personne ne pense qu’un homme soit innocent si, ayant de la nourriture en abondance et trouvant sur le pas de sa porte quelqu’un aux trois quarts morts de faim, il passe sans rien lui donner.

C’est donc une obligation éternelle envers l’être humain que de ne pas le laisser souffrir de la faim quand on a l’occasion de le secourir. Cette obligation étant la plus évidente, elle doit servir de modèle pour dresser la liste des devoirs éternels envers tout être humain.L’enracinement, comme besoin premier

Outre les besoins du corps (se nourrir, se vêtir, se loger), l’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie.Le déracinement comme mal premier

Il y a déracinement toutes les fois qu’il y a conquête militaire, et en ce sens la conquête est presque toujours un mal. […]le déracinement est une maladie presque mortelle pour les populations soumises. Il atteint le degré le plus aigu quand il y a déportations massives, comme dans l’Europe occupée par l’Allemagne ou dans la boucle du Niger, ou quand il y a suppression brutale de toutes les traditions locales, comme dans les possessions françaises d’Océanie. Même sans conquête militaire, le pouvoir de l’argent et la domination économique peuvent imposer une influence étrangère au point de provoquer la maladie du déracinement.

Enfin les relations sociales à l’intérieur d’un même pays peuvent être des facteurs très dangereux de déracinement. Dans nos contrées, il y a deux poisons qui propagent cette maladie. L’un est l’argent, l’autre est l’instruction.Deux grands maux, l’argent et l’instruction

L’argent détruit les racines partout où il pénètre, en remplaçant tous les mobiles par le désir de gagner. Il l’emporte sans peine sur les autres mobiles parce qu’il demande un effort d’attention tellement moins grand. Rien n’est si clair et si simple qu’un chiffre.

Il est une condition sociale entièrement et perpétuellement suspendue à l’argent, c’est le salariat, surtout depuis que le salaire aux pièces oblige chaque ouvrier à avoir l’attention toujours fixée sur le compte des sous. C’est dans cette condition sociale

que la maladie du déracinement est la plus aiguë.

Le chômage est, bien entendu, un déracinement à la deuxième puissance. Les chômeurs ne sont chez eux ni dans les usines, ni dans leurs logements, ni dans les partis et syndicats soi-disant faits pour eux, ni dans les lieux de plaisir, ni dans la culture intellectuelle s’ils essayent de l’assimiler.Le second facteur de déracinement est l’instruction telle qu’elle est conçue aujourd’hui. La Renaissance a partout provoqué une coupure entre les gens cultivés et la masse. Il en est résulté une culture qui s’est développée dans un milieu très restreint, séparé du monde, dans une atmosphère confinée, une culture considérablement orientée vers la technique et influencée par elle, très teintée de pragmatisme, extrêmement fragmentée par la spécialisation, tout à fait dénuée à la fois de contact avec cet univers-ci et d’ouverture vers l’autre monde.

De nos jours, un homme peut appartenir aux milieux dits cultivés, d’une part sans avoir aucune conception concernant la destinée humaine, d’autre part sans savoir, par exemple, que toutes les constellations ne sont pas visibles en toutes saisons. On croit couramment qu’un petit paysan d’aujourd’hui, élève de l’école primaire, en sait plus que Pythagore, parce qu’il répète docilement que la terre tourne autour du soleil. Mais en fait il ne regarde plus les étoiles. Ce soleil dont on lui parle en classe n’a pour lui aucun rapport avec celui qu’il voit. On l’arrache à l’univers qui l’entoure, comme on arrache les petits Polynésiens à leur passé en les forçant à répéter : « Nos ancêtres les Gaulois avaient les cheveux blonds. »

Ce qu’on appelle aujourd’hui instruire les masses, c’est prendre cette culture moderne, élaborée dans un milieu tellement fermé, tellement taré, tellement indifférent à la vérité, en ôter tout ce qu’elle peut encore contenir d’or pur, opération qu’on nomme vulgarisation, et enfourner le résidu tel quel dans la mémoire des malheureux qui désirent apprendre, comme on donne la becquée à des oiseaux.

D’ailleurs le désir d’apprendre pour apprendre, le désir de vérité est devenu très rare. Le prestige de la culture est devenu presque exclusivement social, aussi bien chez le paysan qui rêve d’avoir un fils instituteur ou l’instituteur qui rêve d’avoir un fils normalien, que chez les gens du monde qui flagornent les savants et les écrivains réputés. »Fin des extraitsLes extraits ont été puisés dans : L’enracinement, prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain (1949)

– Les besoins de l’âme (première partie)

– Le déracinement (deuxième partie)Sources et ressources

– Ici, vous trouverez les livres de Simone Weil en libre accès.

– Ici, un site de pensées de Simone Weil

– Ici des émissions sur France-Culture qui lui ont été consacréesDes question qui s’ajouteront aux vôtres :

– Qu’évoque pour vous la notion d’enracinement ?

– Comment enraciner son être ?

– Avons-nous tous des racines ?

– etc.1 octobre 2014 à 14h45 #5098Quelques pensées retenues sur le site consacrée à Simone Weil

http://pensees.simoneweil.free.frL’attention véritable

« L’attention consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l’objet, à maintenir en soi-même à proximité de la pensée, mais à un niveau inférieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu’on est forcé d’utiliser. » (à propos de l’attention dans le travail scolaire, AD5 92-93)

« Il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C’est pourquoi, toutes les fois qu’on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. » (AD5, 92)« On ne peut pas penser sans mouvement.

Donc on tue en soi-même les pensées qu’on n’exprime pas par des actes toutes les fois qu’il est possible de les exprimer. Comme le corps à un moment donné n’a qu’une attitude, chacun de nos actes est un massacreur de pensée, car chacun en exclut une infinité d’autres et empêche dans ce moment les pensées correspondantes d’arriver à l’existence. Il faut s’abstenir de tuer les pensées précieuses, s’abstenir de produire au monde des pensées viles, souillées d’irréel, basses. » (OE, VI-1, 330)« (…) Un critère dont l’application est universelle et sûre

Il consiste, pour apprécier une chose quelconque, à tenter de discerner la proportion de bien contenue, non dans la chose elle-même, mais dans les mobiles de l’effort qui l’a produite. Car autant il y a de bien dans le mobile, autant il y en a dans dans la chose elle même, et non davantage. (…).Amour de la vérité est une expression impropre.

La vérité n’est pas un objet d’amour. Elle n’est pas un objet. Ce qu’on aime, c’est quelque chose qui existe, que l’on pense, et qui par là peut être occasion de vérité ou d’erreur. Une vérité est toujours la vérité de quelque chose. La vérité est l’éclat de la réalité. L’objet d’amour n’est pas la vérité, mais la réalité. Désirer la vérité, c’est désirer un contact avec une réalité, c’est l’aimer. On ne désire la vérité que pour aimer dans la vérité. On désire connaître la vérité de ce qu’on aime. Au lieu de parler d’amour de la vérité, il vaut mieux parler d’un esprit de vérité dans l’amour. (PG5,77)Pensées formulées et non formulées

Il arrive qu’une pensée, parfois intérieurement formulée, parfois non formulée, travaille sourdement l’âme et pourtant n’agit sur elle que faiblement. Si l’on entend formuler cette pensée hors de soi-même, par autrui et par quelqu’un aux paroles de qui on attache de l’attention, elle en reçoit une force centuplée et peut parfois produire une transformation intérieure.13 octobre 2014 à 16h59 #5107Une animation prezi pour résumer la pensée de Simone Weil

Cliquez ici pour ouvrir l’animation

puis dans la fenêtre qui s’ouvre, suivez les indications

13 octobre 2014 à 17h04 #5108Une restitution de quelques problématiques évoquées lors de notre débatClarifions la position de Simone Weil

La notion d’enracinement n’est pas synonyme de celle d’attachement

L’enracinement fait référence à une quête de vérité intérieure, d’où son rapport au devoir : il est une obligation intérieure selon laquelle chacun a à rendre compte par lui-même de ses propres actes. Les droits universels, de leur côté, parce qu’ils expriment une contrainte qui s’imposent de l’extérieur, font référence aux aspects pratiques, particuliers et contingents de notre environnement social.

Au droit que nous recevons répond un devoir qui nous oblige.

Ainsi, bien que l’enracinement soit donné par le cadre de vie naturel de chacun (lieu de sa naissance et environnement social), l’enracinement se rapporte à un travail intérieur qui se développe, s’approfondit et s’épanouit selon la quête de chacun.Quelques questions posées avant le débat

– Ce qui nous enracinait hier, est-il de même nature que ce qui nous enracine aujourd’hui ?

– La notion d’enracinement est liée, selon Simone Weil, à la qualité des relations que nous entretenons avec autrui. Le contexte des relations d’aujourd’hui est-il comparable à celui d’hier ?

– La notion d’enracinement transcende-t-elle les lieux et les époques ?

– Un être humain peut-il dès le départ être mal enraciné ?

– Toute culture engendre-t-elle de bonnes racines ?Quelques idées et interventions regroupées par thématiquesRacines intérieures et territorialisation

– Il y a les racines que l’on hérite avec notre environnement, et il y a le fait de se sentir déraciné par des conditions de vie qui changent et s’imposent sur un plan social, politique, climatique…

– Il y a eu cette polémique concernant la religion lors de la rédaction des traités de l’Union Européenne : Les racines de l’Europe sont-elles chrétiennes, judéo-chrétienne ?

– Je comprends personnellement que la notion d’enracinement dépasse les intérêts et les attachements immédiats de l’individu, car personne n’est totalement réductible à son environnement d’origine.

– Dans un monde en évolution, pouvons-nous nous perdre en essayant de nous adapter à des contraintes qui seraient en contradiction avec cette notion d’enracinement ?

– Quelles sont les causes et les raisons de l’enracinement ? A quel besoin répond-il ?L’enracinement est lié à un désir de vérité

– A l’adolescence, on veut généralement se sauver de chez soi et vivre sa propre vie, on veut travailler ses propres racines indépendamment de l’éducation que l’on a reçue. Il y a un besoin d’être soi-même.

– Selon S. Weil, ce qui déracine, c’est le conformisme, c’est la violence du monde, son arrogance. Ce qui enracine, c’est un mouvement d’intériorité, c’est un désir d’apprendre, et c’est un désir de vérité.

– A mon avis, le besoin de vérité, l’intensité du sentiment d’être soi-même et le désir d’apprendre doivent s’associer pour s’équilibrer dans un processus qui s’explore et se développe.Les racines partagées

– Plus j’apprends, plus je prends conscience de mon ignorance, et plus je peux avoir le vertige. N’y-a-t-il pas un intérêt à ne rien apprendre, et finalement, à ne rester accroché qu’à la surface des choses, comme le lierre à sa muraille ?

– Simone Weil pense que nos racines se puisent dans nos souffrances, et qu’il y a un intérêt à être proche de ses souffrances pour découvrir qui on est.

– Si je suis bancal dès le départ, mes racines peuvent-elles me conduire à ma perte ?

– Entre ce que notre environnement fait de nous, ce que l’on veut devenir, ce vers quoi nous orienteraient nos racines supposées, je me demande s’il ne faut pas au préalable se déraciner avant de s’enraciner ?

– On peut se déraciner, sans parvenir à s’enraciner.

– Je me demande si, sans rituel, on peut s’enraciner quelque part ?

– Avec des racines intérieures solides, on ne craint pas de se déplacer.L’enracinement est un humanisme

– S. Weil propose d’élargir ses racines, de différencier ses points d’appui. On ne coupe pas ses racines, on en multiplie les sources et les ramifications.

– Entre mobilité géographique et mobilité sociale, l’enracinement est une question de milieu intérieur.

– Simone Weil pleure quand elle entend parler des famines en Chine, son enracinement se tient dans la condition humaine. Son enracinement est un humanisme.

– C’est comme s’il y avait un travail d’alchimiste à mettre en œuvre : il faut s’enraciner, de l’intérieur lors d’une démarche qui questionne nos valeurs, nos habitudes et, à l’extérieur par des actions qui nous inscrivent dans la collectivité

– La communauté de Simone Weil, c’est le monde entier.

– Finalement sa question pourrait être : de quelle manière ce que je fais m’enracine-t-il en tant qu’être humain dans l’humanité ?Quelques intervention en vrac B)

– Dans les camps de concentration, Bruno Bettelheim remarquait que ceux qui tenaient le coup étaient ceux qui savaient s’attacher à une culture, se raccrocher à une religion, à une foi…

– L’ex otage Jean-Paul Kauffmann, pour ne pas perdre pied lors de ses années de captivité, se remémorait la liste de grands crus de Bordeaux. (Par ailleurs il lisait aussi la Bible !)

– Simone Weil est juive, elle vient d’une famille de type aristocratique (un père chirurgien-militaire), elle poursuit des études dans de hautes écoles, mais elle cherche à épouser la condition ouvrière, et se sent plutôt chrétienne que juive. Cela ressemblerait à un contre-exemple de la notion d’enracinement.

– L’enracinement qu’elle propose est de fait un universalisme.– Enracinement, est une quête mystique de vérité pour Simone Weil, mais que peut-elle être aujourd’hui dans une société déchristianisée ?

– D’où suis-je ? Mes racines sont haut-savoyardes – françaises – européennes – et bientôt on dira que je suis de l’univers solaire. (Rires)

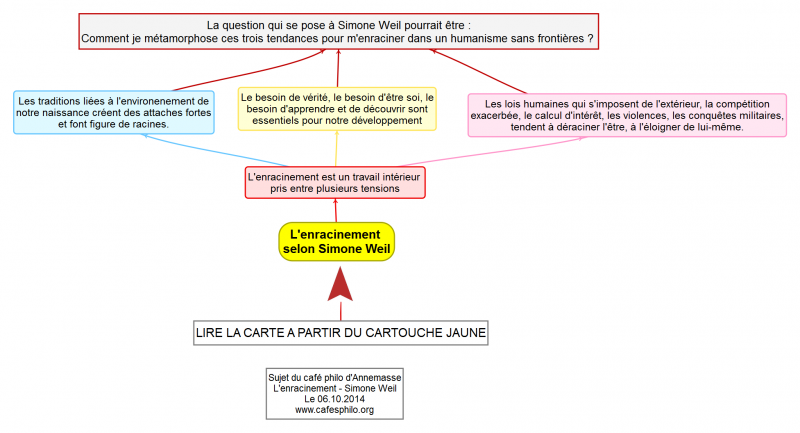

13 octobre 2014 à 17h09 #5111La carte mentale du sujet

Si l’image n’est pas nette, cliquez sur le lien dans « Fichier attaché » ci-dessous. Merci de votre compréhension

CartementalelenracinementdeSimoneWeil.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.