Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Pour nous construire, avons-nous besoin de la confrontation ? A partir d’un texte de Kant, sujet du lundi 12.05.2014 + restitution + 1 carte mentale + 1 prezi

- Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 années et 2 mois.

-

AuteurMessages

-

6 mai 2014 à 16h06 #4937

Bonjour,

Pour notre prochain sujet, je propose de réagir à ce petit texte d’Emmanuel Kant (et réarrangé pour notre échange) :

Le moyen dont la nature se sert pour mener à bien le développement de toutes les dispositions humaines est leur antagonisme au sein de la société […] J’entends par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c’est-à-dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d’une répulsion générale à le faire, en menaçant constamment de désagréger cette société.

L’homme a un penchant à s’associer, car dans un tel état, il se sent davantage homme, c’est-à-dire, qu’il sent le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une propension à se détacher (s’isoler), car il trouve en même temps en lui le caractère d’insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens et, de ce fait, il s’attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu’il se sait lui-même enclin à résister aux autres.

C’est cette résistance qui, éveillant toutes les forces de l’homme, le porte à surmonter son inclination à la paresse et, sous l’impulsion de l’ambition, de l’instinct de domination ou de cupidité, à se frayer une place parmi ses compagnons qu’il supporte de mauvais gré, mais dont il ne peut se passer.

L’homme a alors parcouru les premiers pas qui, de la grossièreté, le mènent à la culture dont le fondement véritable est la valeur sociale de l’homme.

Kant. Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique.

Pour une version officielle, cliquer ici (page 8, 4ème proposition).

Quelle organisation pour notre débat :

1 ) Une personne parmi les participants lit le texte à haute voix.

2) On fait un tour de table pour relever les questions que suggère ce texte.

3) On fait notre débat autour d’une ou de plusieurs questions selon la façon dont elles sont corrélées entre elles.On peut en savoir plus sur ce texte en cliquant sur les liens ci-dessous, l’idée n’étant pas d’être incollable sur le contexte de cet extrait, mais plutôt de l’utiliser comme support aux questions que nous nous posons aujourd’hui.

Par exemple : Aujourd’hui (dans le contexte de notre modernité et du monde global, et compte tenu des rapports de rivalités que Kant mentionne), de quelle manière sommes-nous libres ?Liens pour en savoir plus :

1) La copie du bac blanc de Lara

2) Le texte de Kant dans un plus large extrait, ici

3) Une explication de texte par Simone Manon, prof de philo, ici6 mai 2014 à 17h17 #4938Je me suis permis de rectifier quelques coquilles dans le texte, qui pouvaient prêter à confusion. L’antagonisme n’est pas uniquement présent entre les individus, mais également au cœur de tout individu. L’homme est pris naturellement dans un conflit entre deux penchants contradictoires : d’une part désirer la société d’autrui pour être « plus qu’homme » et, d’autre part, souhaiter pouvoir tout régir de manière individuelle.

En ce qui concerne la question de départ, la lecture en commun déterminera par le vote la plus pertinente. En ce qui me concerne, je ne pense pas que le lien avec le thème de la « liberté » soit le plus évident. Ceux de l’intérêt à vivre en groupe (vivons-nous en société par intérêt ?) et du caractère naturel des penchants sociables et insociables de l’homme (l’homme est-il naturellement sociable/insociable ?) me paraissent plus directement liés au propos de Kant ici.

Plus loin, dans le même ouvrage (qui est très court, le plus court de Kant à ma connaissance : à peine 20 pages), Kant use d’une métaphore assez parlante pour évoquer l’effet de la vie en société sur le développement des dispositions humaines. Il compare l’homme vivant isolé comme un arbre poussant au milieu d’une prairie, tout rabougri et tordu, se développant en tous sens. En revanche, l’homme vivant en société est pareil à un arbre poussant au milieu des bois, et qui doit lutter et pousser droit et haut pour aller chercher la lumière. Cette métaphore résume bien l’idée de ce passage.

18 mai 2014 à 17h37 #4964Les questions que le texte de Kant a suggérées :– Pour nous construire, avons-nous besoin de la confrontation ?

– La vie sociale repose-t-elle sur l’intérêt ?

– Pour optimiser notre socialisation, la culture doit-elle se détacher de la nature ?

– Vient-on dans un groupe (un café philo) pour affirmer ses convictions ?

– Ai-je besoin des affirmations d’autrui pour développer mon point de vue ?

– De quelle manière, aujourd’hui, sommes-nous libres ?

Le débat, restitution de quelques argumentsEntre confrontation et émulation

– L’idée de confrontation a un sens un peu négatif, elle désigne un combat, des rapports de force.

– Oui, mais sans confrontation, je ne vois pas comment on peut se construire soi-même ?

– Le problème viendrait d’une confrontation qui ne fixe aucune règle, ni aucune limite, elle conduirait les protagonistes à se tenir dans des rapports de force, allant parfois jusqu’à s’autodétruire.

– En fait, la confrontation peut être une occasion de découverte et d’apprentissage : on peut être motivé par le plaisir d’apprendre, à partir de sa propre expérience, de celle des autres, ou encore de ses propres manques.

La confrontation se distingue de l’émulation ; cette dernière correspond au brassage d’une diversité de pensées, et permet l’émergence de nouvelles idées.

Qu’est-ce qui nous meut ?

– Kant mentionne l’ambition, la cupidité et le désir « incorrigible » de l’être humain de ne servir que son propre intérêt. C’est peut-être un peu extrême, bien des gens aiment partager, jouissent du plaisir d’échanger, certains se montrent spontanément altruistes.

– Quand les conflits ou les confrontations portent sur la connaissance ou la science, l’énergie de la confrontation est orientée sur l’objet de connaissance. Ainsi, les scientifiques, les savants n’ont pas besoin d’entrer en rivalités entre eux : la validité des faits arbitre la pertinence des raisonnements.

– C’est cela l’émulation, elle s’enrichit de la différence, elle prend le pas sur une confrontation et une rivalité radicale visant les personnes et leurs intérêts.

De l’intérêt pour soi à l’intérêt pour la communauté

– L’intérêt est souvent perçu comme négatif, mais la notion d’intérêt bien compris des uns et des autres n’est-elle pas un facteur de paix et d’équilibre ?

– Je crois que cela demande de reconnaître les besoin des autres, et de ne pas jouir du plaisir si commun d’exercer une emprise sur autrui.

– Mais je pense qu’il faut se reconnaître des valeurs communes pour s’entendre ou pour vivre ensemble. Prenons par exemple la devise républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité, ces valeurs érigées comme les principes destinés à structurer notre société n’empêchent ni l’accroissement des inégalités, ni la montée des extrémistes. Les partis politiques, quant à eux, s’illustrent davantage dans leurs luttes pour le pouvoir que dans la recherche du plus grand bien commun pour le pays.

– Au sujet de l’intérêt, Kant n’a pas vraiment tort. Ainsi, à l’échelle du monde, nous sommes entrés dans une ère de rivalités généralisées. En termes de besoins individuels, chacun veut sa maison, sa voiture, son Iphone et un meilleur avenir pour lui et ses enfants. Les besoins sont communs, mais pas les cadres de valeurs (lois, constitutions, religions, pratiques culturelles) qui nous gouvernent.

– Où trouver des valeurs qui nous seraient communes ?

– Dans la plupart des pays d’Afrique, dans le monde Arabe, en Russie ou en Chine, la liberté et le Droit individuel soit n’existent pas, soit pose problème.De la liberté menacée par la violence à la liberté définie par le Droit

– La question de la liberté se pose dans un monde où nous ne partageons pas les mêmes valeurs (communistes, capitalistes, écologistes, etc) et où nous ne disposons pas des mêmes ressources (richesses en matières premières, en capacité industrielle, en éducation,…). A partir de là, en tant que nation, notre rapport à l’intérêt ne se définit-il pas nécessairement comme un rapport de force dans un espace de rivalités ?

– Certes, de façon très classique, pour être en mesure de négocier avec un rival, il faut être à son niveau.

– C’est une règle quasi générale, le rapport de force profite au plus fort qui a l’ascendant pour imposer son « Droit » et ses conditions aux dominés. Dans ce rapport asymétrique, le plus faible n’a d’autre choix que de négocier par défaut. Puis, en devenant trop faible, il cherche à «faire exploser » le système.

– Et, s’il devient fort à son tour, il veut prendre sa revanche.

– Pour vivre ensemble, devons-nous limiter notre pouvoir, devons-nous limiter notre liberté ?Peut-on construire un droit universel ?

– Kant conçoit des principes universels conduisant à la paix, mais sa visée idéaliste ne peut tenir lieu de promesse.

– Antoine Sfeir (spécialiste du Moyen Orient) prône comme principes directeurs les valeurs républicaines, mais non pas la démocratie. La République Iranienne décide de la religion du peuple, du partage des richesses mais ne voit en la liberté aucune vertu. Le monde Arabe, dans son ensemble, n’envie pas notre liberté qu’il juge décadente, les mots-clés de ses révolutions sont « justice et égalité».

– La Chine également gère de façon stratégique, et pour éviter tout soulèvement, l’égalité et la redistribution des richesses, mais sans liberté.

– Accepterions-nous en occident de voir nos principes de liberté rognés ? En règle générale, dans toute société, accepte-t-on de nouvelles règles de vie sans combattre pour s’agripper aux anciennes ?

Allons-nous vers plus d’égalité ?

– Emmanuel Todd met en corrélation le niveau d’éducation des sociétés et les révolutions. Par ailleurs, sur le long terme, on constate que les sociétés tendent à devenir plus égalitaires. En effet, si les fractures entre les peuples deviennent trop importantes, ils se soulèvent. Personne n’a intérêt à respecter un cadre dans lequel il ne trouve pas son compte.

– Les sociétés tendent vers plus d’égalité, la vitesse à laquelle elles y parviennent dépend des freins que lui oppose le cynisme de ceux qui parfois les gouvernent ; cette vitesse est également corrélée au niveau d’éducation du peuple : lorsque ce dernier acquiert la capacité à s’organiser, il commence à se révolter.

– Thomas Piketti (économiste) montre que le niveau d’inégalité aux USA atteint un seuil critique, le risque de désagrégation augmente de façon inquiétante.

– Vivre ensemble oblige à une recherche d’équilibre entre les intérêts des individus et ceux de la collectivité : trop de liberté nuit à l’égalité, et trop d’égalité nuit à la liberté, cette tension ne doit pas générer un déséquilibre trop grand.

Un peu de méthode

– Je mettrais les arts et les sciences d’un côté, et la politique de l’autre. Dans les sciences, la confrontation des recherches est la condition de leur qualité et de leurs progrès, l’émulation s’en trouve renforcée. En art, la confrontation est quasiment synonyme d’émulation et de création. En politique, l’art de dominer prévaut, la rivalité tend à se faire radicale, l’opposant est un ennemi.

– On pourrait en fait définir le domaine de l’agroalimentaire, de la pharmacie et certaines industries comme étant assez stratégiques pour maintenir les tensions entre les pays dans un équilibre acceptable. D’une certaine manière, si les luttes intestines qui opposent les décideurs mettent la vie des citoyens mise en danger, on doit considérer que l’équilibre a été rompu : les bases d’une éthique minimale ont été bafouées; les décideurs en question doivent alors rendre des comptes.

– La question qui se pose est : au nom de quel principe, la domination ou l’enrichissement des uns doit-il se faire au prix de la vie des autres, ou des nuisances qu’ils leur sont causées ?

– En fait, pour chaque domaine, on pourrait mener une réflexion sur les niveaux de rivalité à ne pas dépasser. A défaut de Droit universel, il faudrait définir des besoins universels et des seuils de violence/rivalité/contrainte à ne pas dépasser par domaine spécifique : quand l’émulation est-elle bonne dans le domaine de l’éducation, et à quel moment une rivalité excessive commence-t-elle à générer trop d’échecs scolaires ? Pareil pour l’économie, l’énergie, les industries.

– Les statistiques mondiales et la comparaison des pratiques entre tous les pays nous permettent aujourd’hui de sortir des idéologies d’hier pour poser des réflexions sur ce qui fonctionne à peu près bien ici et là.En vrac, quelques interventions« -Hobbes dit que l’homme est naturellement insociable,

– Rousseau dit que l’homme est naturellement sociable,

– Kant fait la synthèse et dit que l’homme est naturellement sociable et insociable ».

– Et toi, qu’est-ce que tu dis ? B)– Dans le meilleur des cas, on collabore, mais la plupart du temps, on est soi-même pris dans nos propres contradictions, on donne libre court à ses impulsions, on se plaît à tricher.

– Je peux entendre des points de vue que je vais percevoir comme étant hostiles, ce n’est pas sur cet affect que je vais baser mon comportement, mais bien sur les raisonnements et les connaissances qui sont énoncés. Le conflit n’est pas central pour moi.

– Un système nerveux central a pour objectif de mettre en relation des informations. A partir de là, c’est un système qui est fait pour être alimenté en informations. Il faut donc le nourrir. En venant ici au café philo, je le nourris, j’émets des informations, et je me construis.

– Mon besoin personnel de construire ma pensée, de l’enrichir se fait en collaboration. A partir du moment où on élabore un projet au sein d’une équipe, l’émulation peut donner lieu à des réponses inattendues : la réalisation finale peut ne plus avoir de rapport avec l’idée initiale, tout en satisfaisant de façon pertinente aux problèmes du départ.

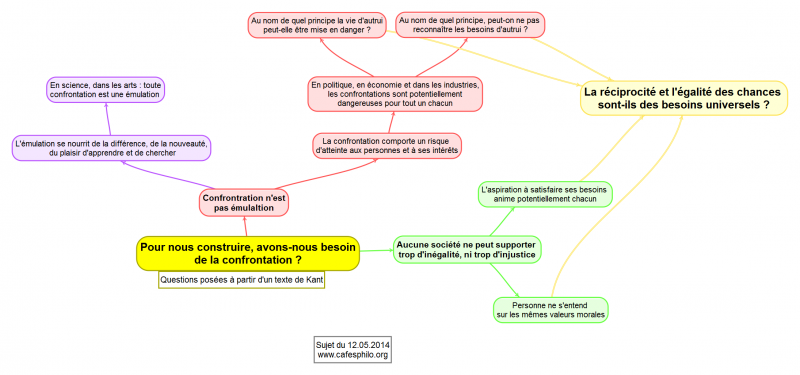

18 mai 2014 à 18h11 #4967Une seule carte mentale suffit pour résumer notre débat 🙂Cliquer dans le lien ci-dessous pour mieux la voir ou pour la télécharger :

CartementalePournousconstruireavonsnousbesoindelaconfrontationKant.pdf

18 mai 2014 à 20h51 #4969

18 mai 2014 à 20h51 #4969 -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.