Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Pourquoi punir ? Sujet proposé par Philippe pour lundi 21.04.2014 + restitution + 2 cartes mentales

- Ce sujet contient 7 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 années et 10 mois.

-

AuteurMessages

-

16 avril 2014 à 17h25 #4903POURQUOI PUNIR ?

La fonction de la prison est de punir. Privant criminels et délinquants de leur liberté, elle écarte ceux-ci de la vie sociale par l’application d’une peine. Si cette fonction est claire, sa finalité reste à questionner. Quelle est la finalité de cette peine ? Pourquoi punir ainsi ? C’est-à-dire, pourquoi emprisonner ? Élargissant le cadre, on peut se demander d’une manière générale « pourquoi punir ? ».

On peut entendre « pourquoi » de 2 manières– On peut prendre « pourquoi » au sens de « à cause de quoi ? » Dans ce cas, la réponse s’enracine dans la commission du crime ou du délit. On punit parce qu’une faute à été commise.

– On peut aussi prendre « pourquoi » au sens de « pour quoi », ou « dans quel but ? ».

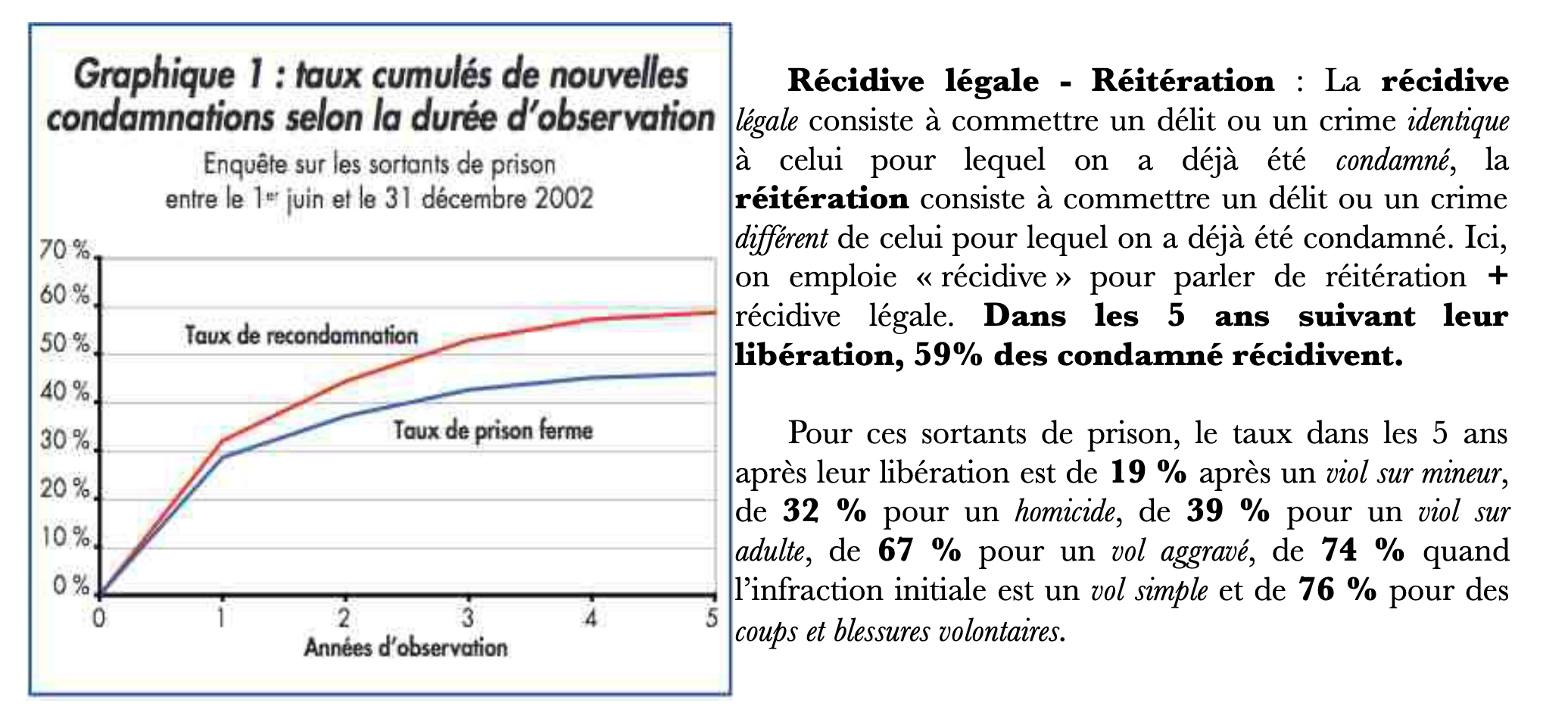

Un des problèmes de l’institution pénitentiaire, qui lie notre débat philosophique à un enjeu concret, est celui de la récidive. RÉCIDIVE LÉGALE / RÉITÉRATION

RÉCIDIVE LÉGALE / RÉITÉRATION– La récidive légale consiste à commettre un délit ou un crime identique à celui pour lequel on a déjà été condamné.

– La réitération consiste à commettre un délit ou un crime différent de celui pour lequel on a déjà été condamné.Ici, on emploie « récidive » pour parler de réitération + récidive légale. Dans les 5 ans suivant leur libération, 59% des condamnés récidivent. Pour ces sortants de prison, le taux dans les 5 ans après leur libération est de 19 % après un viol sur mineur, de 32 % pour un homicide, de 39 % pour un viol sur adulte, de 67 % pour un vol aggravé, de 74 % quand l’infraction initiale est un vol simple et de 76 % pour des coups et blessures volontaires.

DÉFINITIONSPunir : Punir, c’est frapper quelqu’un d’une peine, lui administrer un mal pour avoir commis une action répréhensible, un délit ou un crime. (Synthèse des différents sens du Robert).

Peine : du latin poena, terme polysémique pouvant être traduit par « réparation », « vengeance », « punition » ou encore « souffrance morale », « affliction ».

« PHILOSOPHIE » DE LA PUNITIONSuite à ces définitions, on peut dégager a priori 5 raisons de punir, qu’il faut questionner par la représentation de l’homme et de la vie sociale qu’elles véhiculent.

1 – La visée de vengeance : loi du Talion

2 – La visée de protection : mise à l’écart des individus dangereux.

3 – La visée d’exemplarité : expression de la force de la norme juridique

4 – La visée de réparation : la peine du condamné répare la peine causée par le préjudice

5 – La visée de réadaptation : la peine est pénitenceTélécharger ci-dessous, le pdf de l’introduction.

Pourquoipunir_.pdf

Merci Philippe pour ce travail.17 avril 2014 à 11h42 #4904Dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Sciences Humaines, deux articles sont mis en accès libre jusqu’au 02 mai.

Surveiller et punir. Naissance de la prison. Auteure : Martine Fournier

Juger sans punir : une justice pour demain ? Auteur : Nicolas Journet

Merci à eux.24 avril 2014 à 18h07 #4913Bonjour,

Je résume ci dessous un article portant sur la lutte contre la récidive paru dans Opinion Internationale

– En France, la prison est considérée comme un lieu de punition et de réparation.

– Au Canada, elle est plutôt considérée comme un lieu de protection de la société et de réhabilitation de l’individu.

– Au Canada, tout prisonnier a vocation à sortir avant la fin de sa peine, quel que soit son niveau de dangerosité. Un diplomate canadien : « nous pensons plutôt qu’il faut accompagner l’ensemble des détenus, même les plus dangereux, avec un programme adapté à leur cas. Et surtout, toujours adopter une vision pragmatique. »

– Troisième différence : le recours généralisé à des peines alternatives pour les fins de période de détention. C’est pourquoi la quasi-totalité des détenus quittent les murs de la prison avant la fin théorique de leur peine, généralement accompagnés d’un contrôle judiciaire strict ou du fameux bracelet électronique.

Moins de prison, moins de récidive

Quels sont les résultats en terme de récidive de cette politique canadienne ?

Selon les résultats officiels qui nous ont été transmis par l’ambassade du Canada, le taux de récidive pour les individus condamnés pour délits s’établirait à 4,8 %. Bien moindre qu’en France, où on l’estimerait entre 15 % et 20 % selon les différentes études proposées.

Autre enseignement particulièrement intéressant, et prenant complètement à contre-pied l’approche française : le taux de récidive au Canada est nettement plus bas pour les personnes mises en liberté sans contrôle judiciaire (1,9 %) que pour les personnes soumises à un régime alternatif pour finir leur peine (10,8 %).

Des résultats qui confirment que l’incarcération comme seule réponse à la récidive est une démarche dépourvue de pragmatisme et contre productive.24 avril 2014 à 18h43 #4914Ici, une étude du CNRS indique que « plus la sanction est contraignante, plus les taux de nouvelles affaires sont élevés »

En affinant les comparaisons entre les peines, le type de délinquance et le profil des détenus, les écarts se resserrent, mais la comparaison reste en défaveur de l’emprisonnement des délinquants par rapport aux autres peines de substitution : la punition aggrave tout si elle n’aide pas le délinquant à se racheter une conduite, et à se réinsérer dans la société.24 avril 2014 à 21h28 #4915Robert Badinter est passé récemment à Genève, Sarah nous transmet ici le lien d’un article de presse qui résume ses idées

En une phrase, la justice n’a pas vocation à condamner de façon inhumaine, ni encore à pousser vers une désespérance sans fin.28 avril 2014 à 3h46 #4916Restitution de quelques problématiques évoquées

Pourquoi punir ?La notion de vengeance

– Dans les pays démocratiques, les citoyens sont acquis à l’idée qu’une justice «républicaine» est préférable au fait de se faire justice soi-même.

– Mais il y a une vengeance en creux, persistante, en ce sens où la société investit peu de moyens pour les détenus. Le sentiment est fort, selon lequel les délinquants doivent avant tout payer et purger leur peine.

– L’emprisonnement joue également un rôle de protection de la société face aux délits et aux crimes.

– Mais d’après les chiffres, l’intérêt porté à la réadaptation des détenus et à la réparation des préjudices semble faire défaut

– La justice peut-elle se contenter de satisfaire seulement au sentiment de vengeance symbolique que demanderaient les victimes ?Qui sont les détenus ?

– Il y a une misère sociale en ce sens que nombre de détenus ont volé par besoin (en Suisse). – Il y a une misère éducative, les niveaux scolaires des détenus sont assez bas.

– Nombre de détenus suivent des traitements et sont fragiles sur le plan mental.

– On ne sait pas vraiment si la prison rend fou des détenus fragiles, ou si ces derniers étaient déjà « fous ».

– Environ 20 à 30% des détenus sont « psychopathes » mais cette maladie n’est pas reconnue en psychiatrie. On sait en revanche que le comportement des « psychopathes » n’évolue quasiment pas au fil des ans.

– Les riches savent éviter la prison (ironique).Les aléas de l’emprisonnement

– les chiffres sont biaisés selon les aléas dues aux directives politiques, au contexte électoral, et aux effectifs en personnel chargés de réprimer certains types de délits. Ainsi à Genève, lorsque la priorité porte sur les sans-papiers, on en retrouve un grand nombre en prison pour de très cours séjours. Et, dès leur sortie, ils se trouvent menacés d’y retourner car rien n’a changé dans leur situation.

– Dans ces cas-là, on obtient 100% de récidive.

– Les prisons sont toujours pleines. Dès que l’on augmente le nombre de places, on y envoie plus les condamnés, au lieu de penser à des peines de substitution, pourtant plus efficaces.

– De plus, les juges, et tous ceux qui rendent la justice, n’échappent pas à une certaine subjectivité dans leur manière d’appliquer la loi.L’efficacité des peines

– Des études comparatives entre le Canada et la France montrent que plus on emprisonne plus le taux de récidive des délinquants grimpe.

– D’après les études, on s’accorde généralement sur le fait que la sévérité des peines n’a aucun effet sur la réduction des crimes et des récidives.

– Il y a une relative inefficacité de la peine. En France, environ 60% des détenus récidivent.

– Pour les petites peines, les gens négocient la date de leur internement : puis-je commencer en novembre lorsqu’il fait froid ?

– Emprisonner les gens trop facilement fait perdre son sens à la prison, sans que cela augmente les possibilités données aux détenus de se construire un autre destin.

La visée de réadaptation existe-t-elle ?

– Pourquoi les gens sont tentés par la délinquance, les délits, le passage à l’acte ? La société ne peut feindre l’ignorance, elle est concernée par le type de délinquance qu’elle génère.

– Le sociologue Robert Castel a mis en évidence que le taux de personnes inadaptées à la vie sociale augmente en même temps que la société se complexifie.

– Le rapport avec la délinquance est lié aux possibilités que la société donne aux populations vulnérables de se construire un avenir.Quelle image la société doit-elle donner de la prison ?

– L’internement conçu comme une punition à l’exclusion de tout autre message de réhabilitation, voire de rédemption, n’est pas suffisant en soi. Pourquoi voudrait-on se réhabiliter dans une société qui ne donne aucune chance de s’en sortir ?

– Le regard de tout à chacun envers un ex. détenu est très réprobateur, la condamnation sociale s’ajoute aux handicaps du détenu.

– Par ailleurs, on peut se retrouver en prison pour dissidence politique (Mandela), ou désobéissance civile (les militants anti OGM ; Edward Snowden, l’informaticien qui a révélé les écoutes de la NSA ; Bradley Manning, le soldat américain condamné pour la divulgation de documents sur WikiLeaks.)

– Les sociétés, y comprit les sociétés démocratiques, doivent se questionner sur les messages sous-jacents qu’elles véhiculent : on peut se trouver en décalage avec leurs normes.

– Entre la société qui contraint et la justice qui punit, société et justice ne doivent pas oublier d’entretenir une médiation les inscrivant dans un humanisme à construire.Réinscrire les personnes dans une vie relationnelle

– Il y a des éducateurs qui travaillent en prison, il y a une place pour la rédemption. Finalement 40% des détenus ne récidivent pas.

– Pour les 60% restant, on ignore le pourcentage de détenus qui pourraient évoluer, se réhabiliter, se racheter.

– Robert Badinter parle du droit à espérer. La prison doit punir, elle doit contenir, certes, mais elle doit permettre de s’en sortir.

– Le délinquant devrait être mis en situation de prendre conscience des torts qu’il a causés à sa victime. Il devrait être tenu (incité) à faire un travail de réparation.

– La violence du système carcéral pousse le coupable à se retrancher derrière un système de défense, et non à prendre conscience des conséquences de ses actes, et à en réparer les préjudices.La place des victimes

– Les victimes sont les grandes oubliées.

– Il y a un fond de garantie qui indemnise les victimes, mais je crois que cela comporte également un «vice » : on échange un préjudice contre de l’argent, mais dans les faits, la victime reste traumatisée.

– Les victimes ont besoin de se réparer aussi. Elles doivent entreprendre un cheminement intérieur qu’elles n’avaient pas demandé.

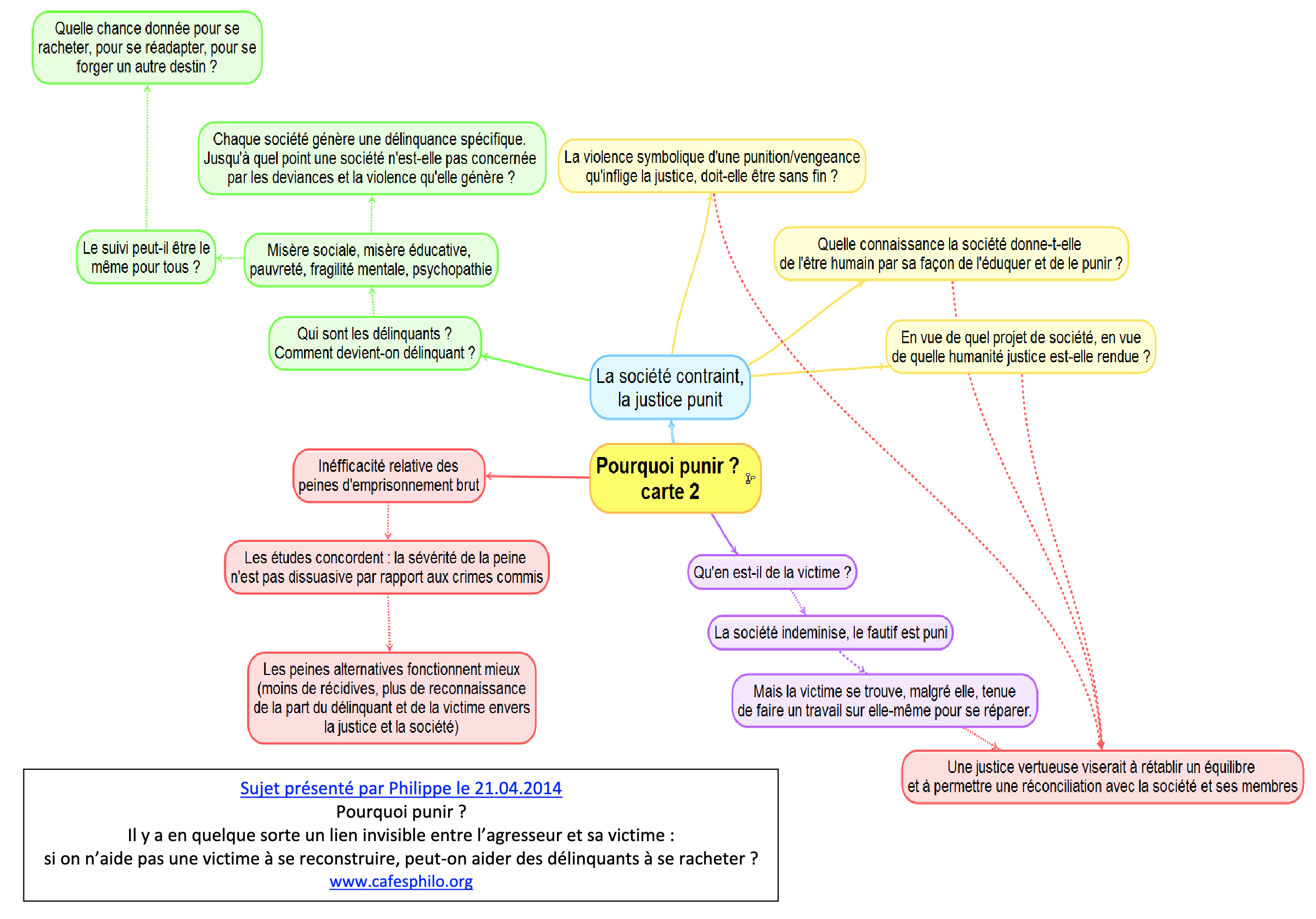

– Il y a en quelque sorte un lien invisible entre l’agresseur et sa victime : si on n’aide pas une victime à se reconstruire, peut-on aider des délinquants à se racheter ?

– Victimes et agresseurs doivent « intérieurement » et symboliquement entreprendre un parcours pour dépasser et la faute et le traumatisme.28 avril 2014 à 4h52 #4918Carte mentale 1 sur 2

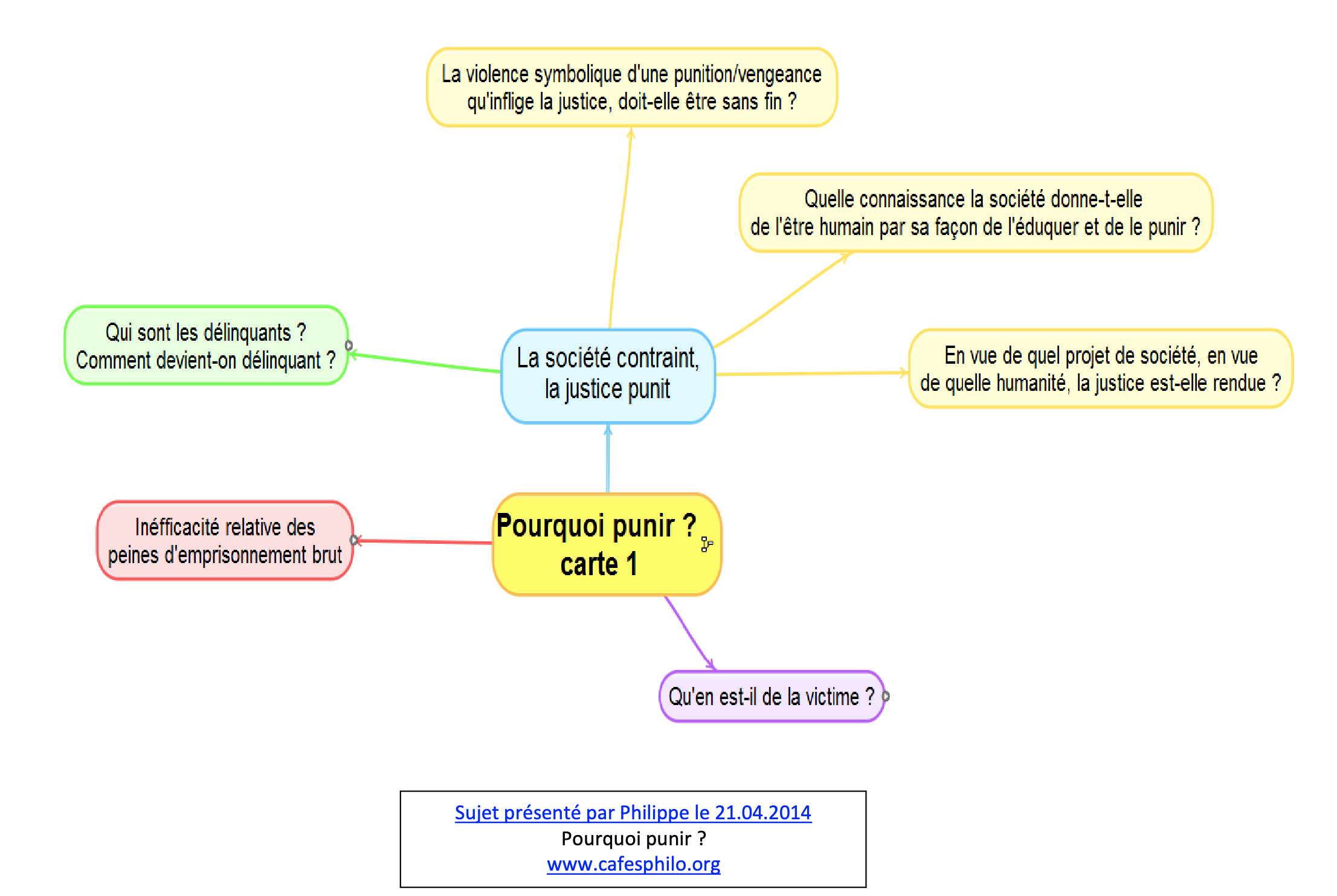

Si la carte ci-dessous n’est pas visible cliquer ici , ou cliquer sur le lien dans Fichier attaché :

CartementalePourquoipunir1.pdf 28 avril 2014 à 5h08 #4920

28 avril 2014 à 5h08 #4920Carte mentale 2

Si la carte mentale ci-dessous n’est pas visible, cliquez ici. Sinon cliquer sur le lien de Fichier attaché :

CartementalePourquoipunir2.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.