Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › A quoi devons-nous notre liberté ? + compte rendu. Attention nouveau lieu, nouvelle date : Café citoyen La Chimère, 12, rue voltaire. Grenoble, le dernier mardi du mois à 18h30

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 mois et 1 semaine.

-

AuteurMessages

-

8 février 2025 à 8h07 #7689

Merci au café citoyen la Chimère, 12 rue Voltaire, Grenoble) d’accueillir notre pratique des cafés philo (Lien vers le Café la Chimère citoyenne, ici)

Durée des débats (1h30 environ > jusqu’à > 20h30 maximum,

discussion informelle pour celles/ceux qui souhaitent poursuivre)

Entrée libreSujet proposé pour ce mardi 25 février 2025 à 18h30:

A quoi devons-nous notre liberté ?Deux auteurs me sont venus à l’esprit dans la suggestion de cette question, Lauréline Fontaine (juriste), J.J. Rousseau. En voici quelques extraits :

Lauréline Fontaine, lien vers son site ici.

Lien vers un entretien de Lauréline Fontaine sur le site Lundi soir, ici.

Ci-dessous :

Du Contrat social, Livre I, Chapitre IX : Du domaine réel.

« Dans le fait les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien. D’où il suit que l’état social n’est avantageux aux hommes qu’autant qu’ils ont tous quelque chose et qu’aucun d’eux n’a rien de trop. »

Du contrat social, livre I chap. IV, 1762

« Renoncer à sa liberté c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs. Il n’y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle renonciation est incompatible avec la nature de l’homme, et c’est ôter toute moralité à ses actions que d’ôter toute liberté à sa volonté. »

Lien vers S . I . A . M . Société Internationale des Amis du Musée – Jean Jacques Rousseau

Bienvenue à tous, venez comme vous êtes.

Quelques règles concernant nos échanges

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.

– Pas d’attaque ad hominem /ad persona.

– On essaie de rendre compte des raisons de sa pensée et de faire évoluer le débat.

– Chacun est le bienvenu, quels que soient sa formation, sa confession, son niveau de vie et ses références philosophiques.Mon approche des cafés philo.

Elle est plutôt non-directive, centrée sur les questions des participants. Nous nous efforçons de faire évoluer le débat au fur et à mesure de nos échanges.

Nous partons du principe que chaque participant est adulte, autonome, responsable de sa pensée et de ses comportements. On note également que le participant est curieux d’examiner aussi bien les arguments de sa pensée que de ceux d’autrui.

Nous nous appuyons en fait sur l’idée qu’une écoute compréhensive et qu’un partage structurant et structuré de nos réflexions se révèlent profitable à tous, à une socialisation et à une philosophie en travail.Ce que le café philo n’est pas :

Le café philo n’est pas un lieu de propagande politique ou religieux, ni il n’est celui d’une mise en spectacle de soi. On n’y vient pas faire la leçon aux autres ou répéter ce que l’on sait déjà, chacun étant déjà par lui-même l’auteur de sa propre pensée. L’effort que nous faisons porte sur une réflexivité mise en partage, sur l’écoute de l’autre et du débat qui se construit : on y assume les hésitations d’une pensée qui se cherche.Une biographie.

– Rédaction d’un mémoire de maîtrise sur les cafés philo dans le cadre d’un diplôme de pratiques sociales (Collège Coopératif Rhône-Alpes / Université Lyon 2)

– Administrateur du site des cafés philo.

– Animation du café philo d’Annemasse depuis les années 1995 (voir ici les derniers comptes rendus)

– Mon approche s’inspire de celle de Michel Tozzi (voir ici sa définition), sans y être aussi formelle (c’est une visée) et elle s’adresse surtout à des adultes (non à des enfants)

– Actuellement (septembre 2024), j’entame un parcours de licence en philosophie (UGA Grenoble).

– L’année passée (2023), j’ai entamé un DU sur les pratiques philosophiques.————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)

– Le programme du Café des Arts. Grenoble, est ici.2 mars 2025 à 10h00 #7695Compte rendu : A quoi devons-nous notre liberté ?

Nous étions près d’une vingtaine de personnes. Merci à elles de leur participation.

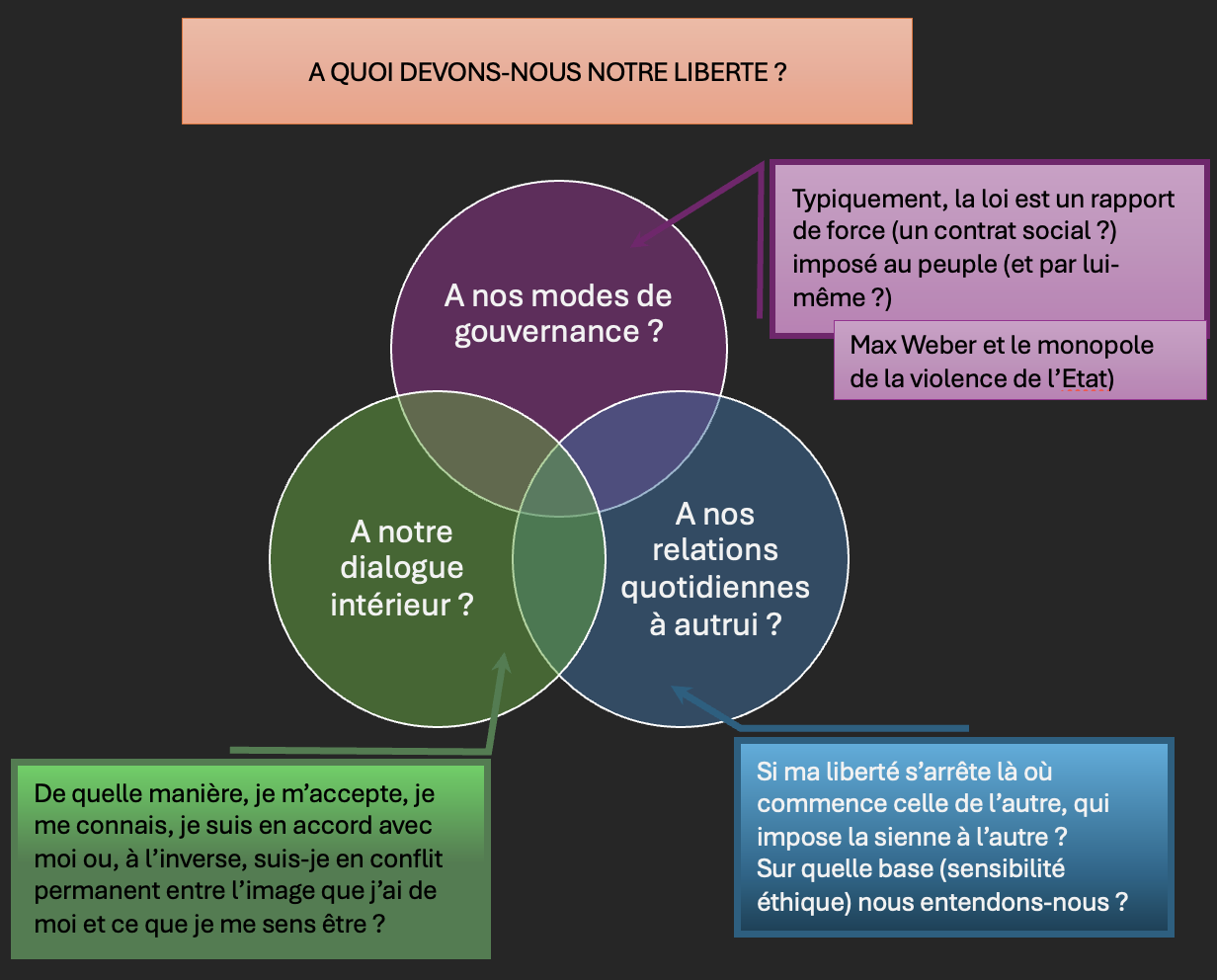

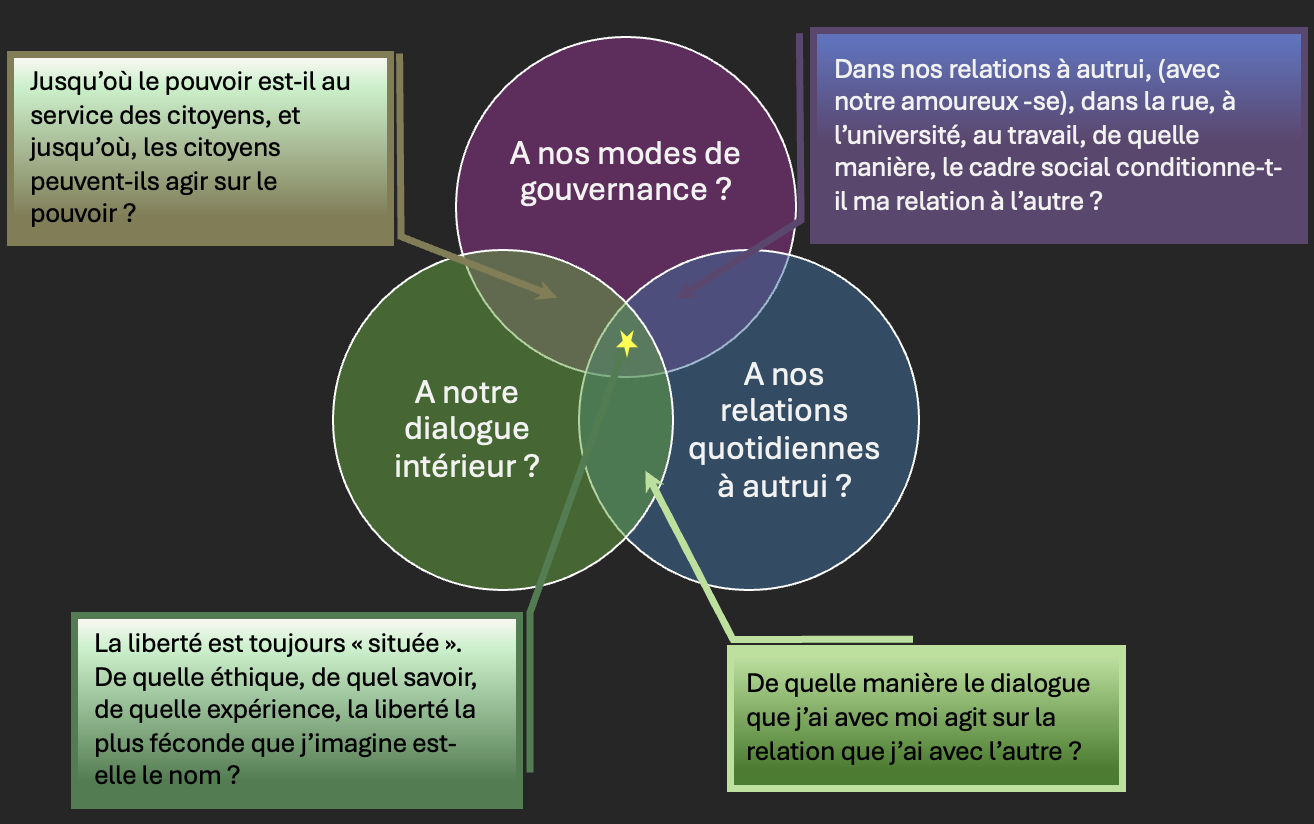

Classiquement, la liberté se pense en contexte, et selon trois grands registres.

Ces trois registres sont liés entre eux, bien qu’ils ne le soient pas directement.

La question de la liberté a été assez rapidement pensée en contexte et, classiquement, on en distingue trois :

1° Le contexte des « Constitutions » ou ce par quoi les êtres humains se donnent des lois et se gouvernent : il s’agit là de philosophie-politique au sens noble du terme – en ce que la constitution, ou ce qui tient lieu de contrat social, est supposé fonder (depuis la Révolution) notre rapport à autrui sur une valeur de Droits humains inaliénables (droit au respect, à la liberté d’opinion, d’aller et venir, à la dignité, au respect de sa volonté, etc). Il se pose la question, jusqu’où ce principe des droits humains peut-il être altéré, mésinterprété ou illusoire ? Ou encore, en partant d’un autre point de vue, l’idée des droits humains peut-elle servir de guide pour réguler les passions, la diversité des intérêts et inspirer aux populations des structures de gouvernance éthique, que chacun verrait comme un bien commun à choyer ? C’est normalement ce que l’on attend du principe de ce droit.2° Le contexte de notre rapport à l’autre dans la vie quotidienne : elle est l’expérience sensible par laquelle, idéalement, on s’apprécie et on se reconnait dans le regard de l’autre. Toutefois, nous faisons tous l’expérience d’être blessé, de blesser ou d’être indifférent avec autrui. Il se pose ici la question de notre interdépendance et du « devenir soi » via le regard de l’autre, puisque nul être humain n’est une ile : chacun se rattachant à une communauté humaine et à la qualité des relations qui s’y joue.

3° Le contexte de notre intériorité, de soi à soi-même. Ce rapport est celui que l’on entretient dans un dialogue intérieur avec les aspects les plus profonds de soi, ceux de notre ressenti, de notre conscience en train de se faire, de mettre en mots sa pensée et de rendre compte à soi-même de sa raison.

Rapidement, précisons que ces trois niveaux ne sont ni directement liés les uns aux autres ni totalement indépendants, ils sont interdépendants. Dans les faits, ils sont physiologiquement, profondément et intimement interconnectés entre eux. Cela tient à l’essence même de notre humanité et des démocraties, ces dernières ne doivent leur vivacité et le dépassement de leurs conflits qu’à des instances de médiation susceptibles de favoriser des liens socialisants et de coopération entre tous les éléments et les groupements d’intérêts que compose une société.

Il s’agit précisément de faire en sorte que les démocraties ne se figent pas dans la verticalité autoritaire des « élites » en place. Or, l’histoire en témoigne (références en bas de page de J.-J. Rousseau à Lauréline Fontaine), c’est une tendance récurrente que de voir des organes de pouvoir (les corps institutionnels, leurs dirigeants et leurs administrations) se tourner en premier lieu vers la sauvegarde de leurs intérêts, mais au détriment du bien commun et de l’intérêt général des populations, qu’ils sont supposés servir. (Voir ici -ou en bas de page, la référence Johann Chapoutot, ou comment la démocratie installe Hitler au pouvoir.)

Quelques questions que nous nous sommes posées.

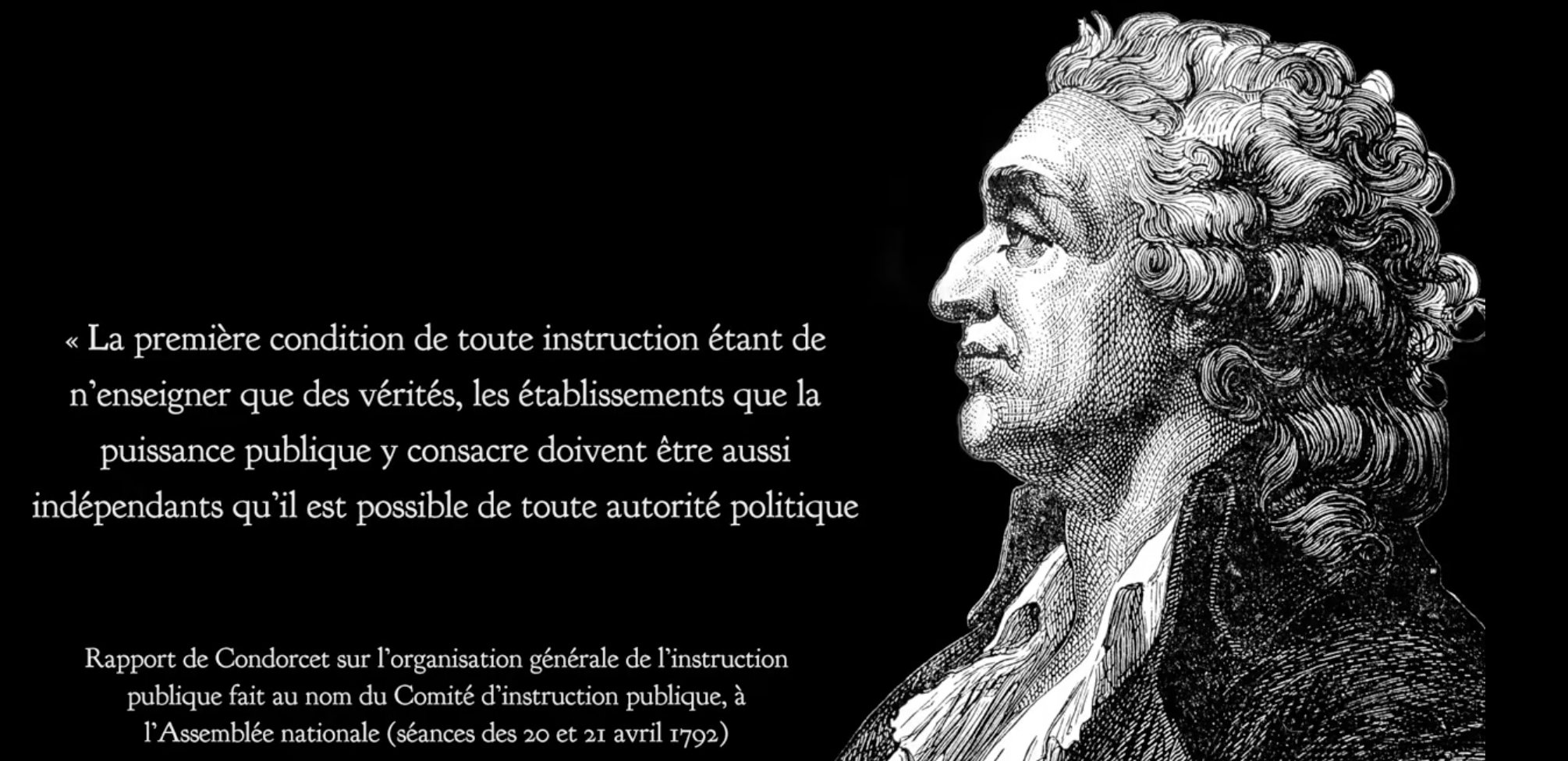

L’éducation nous forme-t-elle à l’esprit critique ?

Réponse courte : sans esprit critique, pas de liberté, puisque cela revient à ignorer les raisons par lesquelles nous déterminons nos choix. Là également, il y a trois grands axes, nos choix se déterminent en fonction :

1° des « connaissances (informations ou savoirs) dont on dispose. Or, on ne sait que très peu de choses, y compris si l’on s’instruit beaucoup ;2° de la pertinence de nos raisonnements et de la volonté à mobiliser sa pensée : apprendre à comparer ce qui est comparable, se méfier des généralisations abusives, de nos biais de jugements, etc) ;

3° d’une éthique, dont Socrate dirait, que l’on se dispose à défendre avec courage et ardeur (l’ardeur du cœur) ; en gros, il s’agit de notre rapport à l’autre et de la manière dont on inscrit son savoir, ses raisons d’agir et son expérience dans notre rapport à autrui et au monde en général.

En somme, d’une part, il y a la capacité critique que le système éducatif est censé encourager (voir ici ou bas de page, une référence à Philippe Mérieux, apprendre à penser.) et, d’autre part, il y a la volonté personnelle (la conscience en soi, de soi à soi-même) que l’on s’évertue à mobiliser. Ici, une question se pose et elle est directement liée à la thématique de ce soir : jusqu’où souhaitons/pouvons-nous mobiliser notre volonté pour devenir lucide, conscient de soi, des autres et des conséquences de nos actions sur autrui ?Autre question qui a été soulevée : le « bon sens » est-il le garant de notre liberté ?

C’est l’une des questions où une crispation se faisait sentir. Le « bon sens » (ou le sens commun) relève classiquement d’une subjectivité que l’on croit partagée, tandis que chacun se convainc d’en être mieux doté que son voisin. C’est l’une des définitions que Descartes énonce dans sa « méthode ». (voir ici ou plus bas, les références)

Mais nous n’avons pas su aller plus loin dans l’analyse de ce problème… 😉 Pourquoi, certains participants ont eu du mal à reconnaitre que, la question du « bon sens », chacun ayant le sien, n’était pas universelle par son contenu ? Tout le monde en a un, mais ce n’est pas le même.

– Il est possible (dans une discussion en aparté qui a suivi le débat) qu’il y ait eu un manque de précision entre le « je pense, donc je suis », qui relève d’une logique démonstrative (de la méthode) et le flux des idées du bon sens, qui relève de la doxa.Dernière zone de tension : les démocraties et/ou les Constitutions évoluent-elles ?

Ce point de tension semblait se dégager autour de cette question : notre démocratie évolue-t-elle ou involue-t-elle, notamment au fur et à mesure où la Constitution est amendée de nouveaux articles ? Le problème semble se présenter de manière presque caricaturale : la démocratie, c’est tout ce que nous avons, et partout ailleurs, ce sont des dictatures. Or cette manière de penser tend à cliver le débat et à le fermer sur lui-même. En effet, il y a de multiples manières de penser les démocraties, elles permettent aux populations de se réinventer, de renouveler leurs institutions et de repenser leur mode de gouvernance au fur et à mesure de l’évolution des sociétés. Certes, cette dynamique implique que les gouvernements s’évertuent à multiplier les lieux d’échanges, des instances d’écoute des populations, plutôt que de les mettre en rivalité, plutôt que d’opposer des modes d’existences, des croyances, et d’y adjoindre des systèmes éducatifs élitistes et socialement discriminant. (Voir ici ou plus la référence à Jules Ferry). Quant aux autres pays du monde qui ne sont pas des démocraties, leur régime autoritaire contraint les populations à adopter des modes d’organisation informelle, ce qui, paradoxalement, donne à ces régimes la souplesse nécessaire à l’évolution de leur fonctionnement, notamment par rapport à notre monde en pleine mutation.Retenons néanmoins que la critique de la démocratie ne signifie pas que l’on soit contre la démocratie, mais plutôt, que nous regrettons que ses valeurs, son projet, ses potentiels et sa créativité ne soient pas davantage mis en valeur, alors que les droits humains en France, ne cessent de reculer. En témoigne l’usage abusif du 49.3, les condamnations par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour ces violences policières, la dérive des questions sécuritaires, autrefois appliqué au terrorisme, mais aujourd’hui, étendue à toutes manifestions, pourtant légitimes, et qui sont en faveur de l’environnement, de la qualité de l’eau, de la santé publique, de la justice, de l’éducation ( voir ici ou ci-dessous, nos références : A quoi sert la police ?).

En guise de conclusion

Pour répondre à la question : à quoi devons-nous notre liberté, outre des capacités critiques qu’il s’agit de travailler, peut-être faut-il ajouter, une volonté déterminée à s’extraire de soi, des points de vue en général qui ne peuvent se décentrer de eux-mêmes (de sorte à situer sa pensée). Une autre condition s’avère également nécessaire : un désir de vérité, et une capacité à la situer en contexte. Mais cela nous ramène à l’idée d’être conscient de soi et des raisons de sa pensée.

Des références

– Apprendre à penser. Philippe Meirieux. Lien vers notre compte rendu et son intervention ici.

– Un peu de géopolitique, car il en a été question. Nul ne devrait ignorer les stratégies géopolitiques des Etats-Unis. Ecouter ici, Jeffrey Sachs devant le Parlement Européen (février 2025). Durée 29mn

– Lauréline Fonfaine, interviewée par Le Média (mars 2025). Durée : 50mn

– Explication de texte de la Méthode. Descartes, sur la question du bon sens, voir Philolog, ici.

Soyez les bienvenus pour répondre à ce compte rendu, pour rédiger le vôtre, donner votre avis ou évoquer ce qui vous a interpelé lors de notre échange. Merci à vous.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums.

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici, Annemasse et Grenoble peuvent s’y retrouver)

– Le programme du Café des Arts. Grenoble, est ici. -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.