Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Quelle place pour le réel dans le deuil ? Débat du lundi 05.03.2014 à partir du Ciné philo : Tom à la ferme (2014) + 3 cartes mentales + 1 animation + la restitution

- Ce sujet contient 10 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 années et 1 mois.

-

AuteurMessages

-

20 avril 2014 à 17h09 #4911

« Tom à la ferme » programme en discussion pour le prochain ciné philo

Synopsis : Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la campagne pour des funérailles et constate que personne n’y connaît son nom, ni la nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l’honneur de leur famille, une relation toxique s’amorce bientôt pour ne s’arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles qu’en soient les conséquences.

Une note de « Ciné Actuel » : « Tom à la ferme » est, pour la première fois dans la filmographie déjà fournie du cinéaste de 24 ans, un film de genre (thriller) tiré d’une pièce de théâtre. Il n’est pas moins personnel que ses œuvres précédentes (« J’ai tué ma mère », « Les Amours Imaginaires », « Laurence Anyways »), mais il évite les débordements narcissiques ici canalisés par le fait que Xavier Dolan joue lui-même (remarquablement) le rôle principal. Rigueur et virtuosité, suspense soutenu, impeccable direction d’acteurs, partition « hermannienne » de Gabriel Yared : une réussite éclatante. (Positif)

Pour en savoir davantage :

La critique de Télérama

La critique des Inrocks

La critique du Le Monde

Séances prévu dans la région Annemasse-Genève :

Genève du 20.04 au …. : Au Scala (rue des Eaux Vives, horaires ici)

Annemasse, du 23 au 29.04 : Ciné actuel, horaires iciFonctionnement général

– Il y a ceux qui l’auront vu et ceux qui n’auront pu le voir. Dans les deux cas, chacun est le bienvenu.

– Un/e volontaire résume le film (entre 5 et 10mn)

– Lors d’un tour de table, on récolte les questions que les participants suggère pour le débat

– On choisit la question qui fait consensus, on définit un plan.

– Ensuite, on échange comme d’habitude. Un distributeur de la parole est nommé, on essaie d’équilibrer les temps de parole, de recentrer le débat, de rester près des enjeux qui se posent, et d’argumenter sa pensée.1 mai 2014 à 18h47 #4929Voilà ma suggestion pour le café-philo du 5 mai 2014 :

Dans le film « Tom à la ferme », tous les personnages semblent se voiler plus ou moins la face pour affronter la perte. La famille en refusant de voir l’homosexualité du fils, l’amant en refusant de voir ses tromperies. Tout se passe comme si la disparition confrontait à une épreuve de vérité : on peut se morfondre en s’attachant éternellement à une image idéalisée du mort, qui rend son décès inacceptable tout en le glorifiant (on pense lui faire honneur en ne voyant que ce qu’il y avait de beau en lui). Mais est-ce là une manière acceptable de faire son deuil ? Ne vaut-il pas mieux mettre les mains dans le cambouis, et accepter une représentation de cet autre plus fidèle à la réalité, qui a pour avantage de rendre possible la reconstruction.

Voici donc la question que je souhaite poser :

Quelle place pour le réel dans le deuil ?

Si le « deuil » renvoie d’abord à la douleur psychique ressentie à la mort de quelqu’un – deuil vient du latin dolere : « souffrir » –, on élargit souvent sa définition pour désigner toute épreuve douloureuse traversée par une personne venant de perdre une chose à laquelle elle était attachée. Il peut s’agir d’un travail, d’une relation, d’un amour, voire d’une période de la vie avec les capacités ou qualités associées (l’enfance et son insouciance, la jeunesse et sa vitalité, etc.).

Le point commun de ces situations – décès d’un proche, perte d’un travail – est qu’il semble requis de la personne les affrontant de « faire » quelque chose, d’être en un sens « active » dans le processus du deuil. C’est ce que manifeste l’expression courante « faire son deuil », comme lorsqu’on parle du « travail de deuil ». Ainsi se dessine ici une distinction permettant de penser le deuil : d’une part, il s’agit d’une douleur, c’est-à-dire quelque chose dont nous pâtissons, et d’autre part, il désigne un processus au sein duquel nous devons être acteurs.

Ce processus par lequel nous acceptons une perte qui nous est infligée a été théorisé par la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross. Elle dégage 5 phases devenues célèbres. Celles-ci ont été initialement conçues pour penser la réaction de patients auxquels l’imminence ou l’inéluctabilité de leur mort est annoncée. Ces phases ne sont donc pas toutes vécues par une personne confrontée au deuil, et elles ne le sont pas forcément dans cet ordre.

1 – Déni : Refus de croire à la réalité de la perte.

2 – Colère : Révolte face à la disparition, sentiment d’injustice.

3 – Marchandage : Chantage affectif adressé à l’équipe médicale (pour les fins de vie).

4 – Dépression : Sentiment que plus rien ne vaut la peine.

5 – Acceptation : Phase de démarrage possible de la résilience.En se référant au dernier film de Xavier Dolan « Tom à la ferme », on peut s’interroger sur le rôle joué par le réel et sa prise en compte dans le processus du deuil. Tout d’abord, dans une perspective stoïcienne, on peut s’intéresser à la place occupée par la prise en compte de la réalité du caractère mortel ou inconstant de ce à quoi on était attaché :

« Ne dis jamais de rien : « Je l’ai perdu » mais : « Je l’ai rendu. » Ton enfant est mort ? Il a été rendu. Ta femme est morte ? Elle a été rendue. (…) Tant que possible, prends soin [de ce qui t’a été donné] comme d’un domaine étranger, comme ceux qui y passent font d’une hôtellerie. » Épictète, Manuel.

Ensuite, on peut s’intéresser à celle prise par la représentation fidèle de l’autre tel qu’il est, indépendamment de toute sacralisation (le deuil jouant parfois comme un facteur d’idéalisation des qualités du défunt pour lui rendre hommage). On peut se demander si la difficulté du deuil ne repose pas en partie sur cette idéalisation. Serions-nous si triste de perdre l’autre, si nous cessions de lui dresser cette statue honorifique dans laquelle peut se refléter notre narcissisme ? N’y-a-t-il pas une part de déni de réalité dans le deuil et dans cette glorification posthume de l’autre ?

ps : la version imprimable en pièce jointe.

Fichiers joints :6 mai 2014 à 14h51 #4936Pour ceux que ça intéresse, voici le court texte de Julio Cortazar dont j’ai parlé en conclusion du débat. Il est extrait du recueil intitulé Cronopes et Fameux (disponible chez Gallimard).

« Laissons de côté les motifs pour ne considérer que la manière correcte de pleurer , étant entendu qu’il s’agit de pleurs qui ne tournent pas au scandale ni n’insultent le sourire de leur parallèle et maladroite ressemblance. Les pleurs moyens ou ordinaires consistent en une contraction générale du visage, en un son spasmodique accompagné de larmes et de morves, celles-ci apparaissant vers la fin puisque les pleurs s’achèvent au moment où l’on se mouche énergiquement.

Pour pleurer, tournez vers vous-même votre imagination et si cela vous est impossible pour avoir pris l’habitude de croire au monde extérieur, pensez à un canard couvert de fourmis ou à ces golfes du détroit de Magellan où n’entre personne, jamais.

Les pleurs apparus, on se couvrira par bienséance le visage en se servant de ses deux mains, la paume tournée vers l’intérieur. Les enfants pleureront le bras replié sur le visage de préférence dans un coin de leur chambre. Durée moyenne des pleurs, trois minutes. »

Autre référence mentionnée : José Saramago.

À ceux qui ne le connaissent pas, n’ont jamais lu aucun de ses livres, je recommande l’un de ces trois ouvrages :– L’aveuglement

– Tous les noms

– L’autre comme moiVous pouvez trouver des résumés un peu partout sur le web.

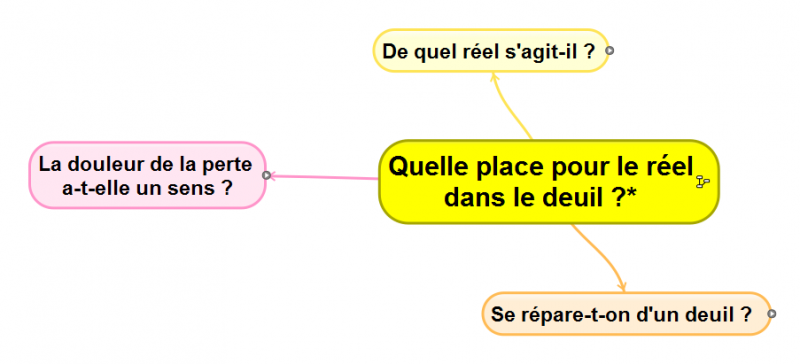

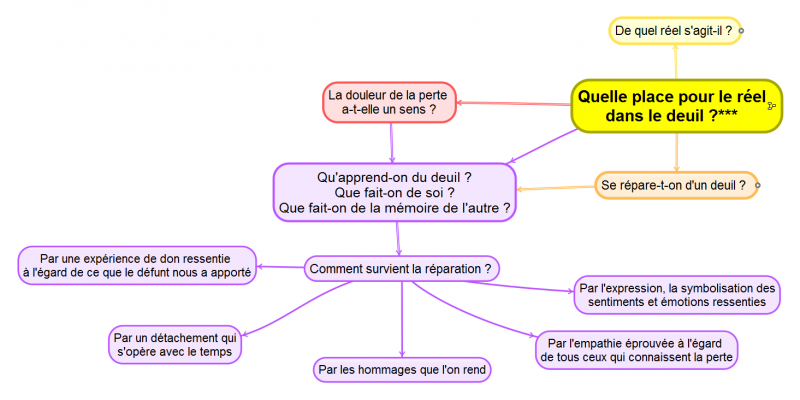

Je précise que le style de Saramago est assez exigeant et demande une certaine concentration (ses phrases sont amples, pleines d’incises, de digressions, la ponctuation est quasi inexistante, certaines « phrases » font plusieurs pages). Mais ça vaut l’effort.12 mai 2014 à 18h42 #4948La restitution du débat suit les cartes mentales ci-dessous B)La carte mentale n°1 sur 3 de notre débat

(Cliquer dans le lien sous Fichier attaché):

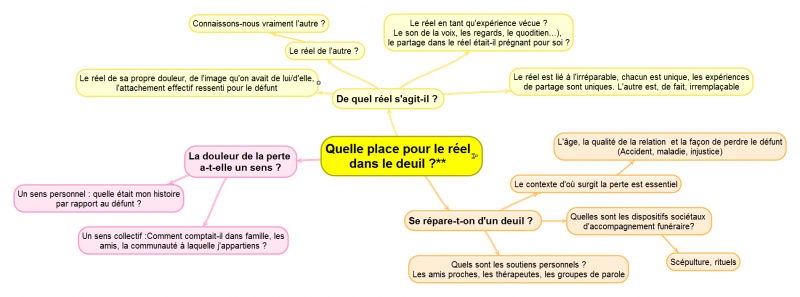

Cartementale1CinphiloTomlafermeQuelleplacepourlereldansledeuil1.pdf 12 mai 2014 à 18h46 #4951La carte mentale n°2 sur 3 de notre débat (Cliquer dans le lien sous Fichier attaché):

12 mai 2014 à 18h46 #4951La carte mentale n°2 sur 3 de notre débat (Cliquer dans le lien sous Fichier attaché):

Cartementale2CinphiloTomlafermeQuelleplacepourlereldansledeuil2.pdf 12 mai 2014 à 18h50 #4954La carte mentale n°3 sur 3 de notre débat (Cliquer dans le lien sous Fichier attaché):

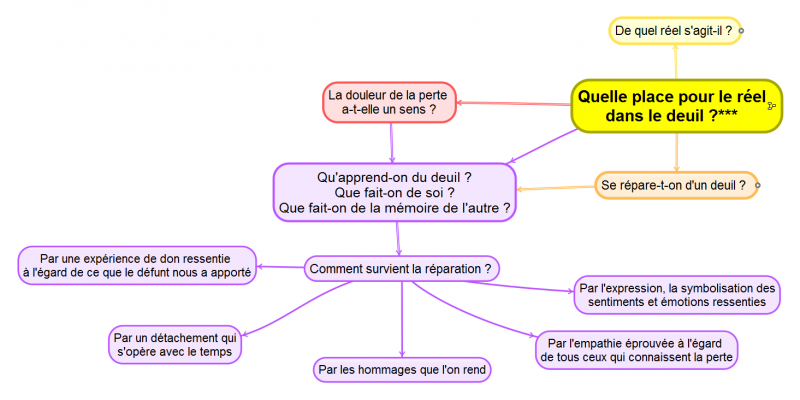

12 mai 2014 à 18h50 #4954La carte mentale n°3 sur 3 de notre débat (Cliquer dans le lien sous Fichier attaché):

Cartementale3CinphiloTomlafermeQuelleplacepourlereldansledeuil3.pdf 12 mai 2014 à 18h57 #4955On essaye notre premier Prezi pour reprendre dans un format dynamique les problématiques évoquées dans les cartes mentales

12 mai 2014 à 18h57 #4955On essaye notre premier Prezi pour reprendre dans un format dynamique les problématiques évoquées dans les cartes mentales

Cliquez ici pour y accéder B)12 mai 2014 à 19h18 #4956 12 mai 2014 à 19h36 #4958

12 mai 2014 à 19h36 #4958 On essaye notre premier Prezi pour reprendre dans un format dynamique les problématiques évoquées dans les cartes mentales

On essaye notre premier Prezi pour reprendre dans un format dynamique les problématiques évoquées dans les cartes mentales

Cliquez ici pour y accéder B)Ci-dessous, une vraie restitution avec de vraies phrases 😉12 mai 2014 à 19h52 #4959Restitution d’un ensemble de problématiques évoquées lors de notre débatRéponse à la question de l’introduction : Serions-nous si triste de perdre l’autre, si nous cessions de lui dresser cette statue honorifique dans laquelle peut se refléter notre narcissisme ?

– Le deuil est, à mon sens, une manière de célébrer l’autre, une façon de lui rendre hommage, il est en même temps un processus qui aide à accepter le fait que nous sommes mortels. Le deuil n’est donc pas seulement une stratégie de l’ego qui ne viserait à satisfaire une image projetée de son narcissisme.

– Tout le monde n’idéalise pas le défunt, on peut également souffrir d’une perte sans qu’il y ait idéalisation.

– Il y a une tendance générale selon laquelle on idéalise généralement le passé, c’est la question de la nostalgie.Les phases d’Elisabeth Kubler-Ross

1- Déni : Refus de croire à la réalité de la perte.

2 – Colère : Révolte face à la disparition, sentiment d’injustice.

3 – Marchandage : Chantage affectif adressé à l’équipe médicale (pour les fins de vie).

4 – Dépression : Sentiment que plus rien ne vaut la peine.

5 – Acceptation : Phase de démarrage possible de la résilience.

– Je ne me reconnais pas dans les 5 phases décrites par Kubler Ross, je ne trouve pas de mot pour exprimer ce que l’on ressent lorsqu’on perd quelqu’un de proche.

– Il manque, à mon avis, la culpabilité. Les proches du défunt sont très souvent saisit par elle, il y a un travail nécessaire à faire sur soi pour s’en défaire.

– Lors de la perte d’un être cher, le vide qui succède à l’absence laisse place, de façon inévitable je crois, à une période plus ou moins importante de dépression.

– L’autre est mort, au nom de quoi je survis ? C’est quelle phase cette question ?La stratégie d’Épictète

Selon Épictète, souffrir trahit un manque de préparation à la mort, aussi recommande-t-il de ne jamais s’attacher, il dit en substance : Ton enfant est mort ? Ne dis pas « Je l’ai perdu » mais : « Je l’ai rendu. ». Prends soin de ce qui t’a été donné comme d’un domaine étranger ». Voir ici l’original : Épictète, Manuel.

– En anticipant à la façon d’Epictète notre passage sur terre, je me demande si ce n’est pas une façon de mourir avant l’heure ?

Est-ce une forme de déni tant de la vie que de la mort que de jouer la carte des stoïques détachés ?Le rapport à la société

– Je me demande à quelle image sociale de tristesse ou de deuil nous nous obligeons ?

– Y a-t-il une règle sociale qui « s’impose » aux endeuillés ?

– La société ou les coutumes imposent beaucoup de choses, il y a une certaine liberté à gagner pour ne pas être noyé sous ses impératifs.

– La perte d’un être cher m’est tellement personnelle que je ne me laisse pas imposer par la « société » le visage que je dois montrer.

– Mais si notre environnement perçoit qu’on se remet trop vite d’un deuil, c’est mal perçu, n’est-ce pas ?

– On peut rire, se montrer, stoïque, nerveux, voire joyeux au moment même de la cérémonie religieuse, les émotions du moment relèvent souvent d’une gestion automatique d’angoisses plus profondes.

– Faut-il préjuger des sentiments de l’autre à la tête qu’il fait ? Ce qui compte, c’est ce qui s’imprime dans le tréfonds et qui mine la conscience de façon durable.La culture

– Je pense aux pleureuses ou aux rites qui règlent, par exemple, la durée du port du deuil. Ce sont des faits de culture que de rendre hommage au défunt, d’exprimer publiquement son chagrin. La sépulture est-elle une forme de mise en scène ?

– A Madagascar, on déterre tous les dix ans des patriarches, et on fait une grande fête.

– Dans ma culture africaine, le 40ème jour sert à faire la fête, à évoquer tous les bons souvenirs liés à l’être cher, même si c’est un enfant.La symbolique de la culture

– La société ou les rites offrent souvent ce qui semble être des étapes dans un retour vers une vie normale, le 7ème jour, le 40ème jour de deuil,….

– Dans le Livre des Morts Tibétain, il y a une description des états de conscience par lesquels le défunt doit passer pour apprendre à se détacher de la vie. Par exemple, un moine guidera le défunt pendant quelques jours et lui dira : Rappelle à ta mémoire les enseignements, ne t’en laisse pas distraire par d’autres pensées. Conserve fermement ton esprit lucide. Si tu souffres, ne t’absorbe pas dans la sensation de la souffrance.

– Est-ce que ce type d’approche aide les vivants à faire la transition entre la vie et la mort ?

– A l’échelle d’une culture, s’agit-il d’un enseignement qui aide à se réconcilier avec soi, avec sa culture ?

– Pour les occidentaux et les sociétés laïques en général, tout est devenu affaire de convention. Pour les non croyants, il n’y a rien.

– Avons-nous besoin d’une croyance pour accompagner les morts ?Quelle est la place du réel ?

– Quelle représentation ai-je du défunt ? Dans quelle mesure est-elle réelle ou purement imaginaire ?

– Vivons-nous dans un monde où seuls « nos imaginaires » (et non nos corps) sont en connection ?

– La perte d’un être cher est comparée parfois à l’arrachement d’une partie de soi : la douleur est-elle imaginaire ou réelle ?

– Le terme imaginaire est peut-être inadéquat. L’imaginaire peut certes être défini comme la faculté qui sert à produire des images, des représentations, ou des récits plus ou moins détachés de ce qu’il est d’usage de définir comme la réalité. Mais le manque que l’on ressent quand une personne meurt, ce n’est pas seulement celui d’une image qui s’efface. Ce sont des sensations vécues, ressenties, partagées. C’est immédiat : c’est le son de la voix, la respiration, le regard, c’est le visage de l’autre… Le manque de l’autre est bien réel.

– Si « autrui » n’existait pas, le sentiment du « je » ne pourrait s’ancrer.

De quelle manière le disparu affecte-t-il mon réel ? En quoi cela touche-t-il mon imaginaire (ma subjectivité) ?En quoi suis-je touché ?

– Plus on est proche d’un défunt, plus l’image que l’on a de lui est riche et précise, il a en quelque sorte façonné notre vie. Dans la perte, c’est comme une partie centrale de soi qui manque, c’est probablement là que réside le traumatisme.

– La mort d’un proche renvoie de façon assez directe à la conscience de sa propre finitude.

– Où en est-on de sa propre maturité, et de l’expérience partagée au moment de la perte d’un être cher ?

– On se construit par les liens que nous tissons avec notre environnement. On maintient, on surinvestit, on redéfinit, on réinvente ce lien qu’on maintient avec le défunt durant le deuil : plus les gens sont proches, plus le processus de construction est complexe.

Sans l’autre, comment reconstruire son lien au monde ?

Le rapport aux vivants

– On peut ne plus savoir comment revenir vers ceux qui nous aiment, et qui sont vivants.

– On peut empoisonner la vie des autres par notre propre désarroi.

– Une mère qui perd un enfant doit malgré tout se consacrer à ceux qui restent en dépit de la douleur qui l’accable.

– Quelle est la difficulté à se tourner vers les autres lorsqu’on est touché par la perte ?

– Le deuil est un rapport à soi-même qui révèle notre rapport à l’autre.

– Perdre un être cher, c’est tourner une page de sa propre existence et affronter l’inconnu.Le sentiment d’injustice

– Je pense au sentiment d’injustice qui souvent accompagne le deuil. Ce sentiment conduit parfois à rechercher des coupables (à qui la faute ?). Est-ce une forme de protection contre sa propre douleur ?

– Effectivement, le sentiment d’injustice est souvent lié à cette mort « inconcevable » du proche. Il y a une corrélation forte entre cette forme de rejet du réel et le degré d’attachement qui liait les personnes.

– La mort d’un enfant est particulièrement cruelle : elle interrompt un ensemble de projets de vie, et des liens parmi les plus forts.

– D’autres personnes, ou peut-être ces mêmes personnes à un stade ultérieur du deuil, reviennent à la vie maie en ayant tirer un enseignement du trauma : comment ne pas reproduire ce qui s’est passé, comment mieux protéger la vie ?

– Cela ressemble à des formes de reconstruction.Émotions collectives et deuil

– Lors de la sépulture de Mandela, la communauté africaine, comme on le voit souvent, a célébré l’évènement par des chants, des danses et des manifestations de joie. Mais si la joie peut effectivement être partagée en groupe, je ne suis pas certaine, lorsque les proches se retrouvent seuls chez eux, qu’ils soient si joyeux ?

– Les cultures dans lesquelles on passe allègrement de la perte à la joie ont un rapport à l’au-delà très prégnant et richement représenté, c’est sans aucun doute une forme de soutien.

– Est-ce une protection collective du groupe contre les blessures de la perte ?

– Au Mexique, à la Toussaint, les familles mangent sur la tombe de leurs morts. C’est une pratique très populaire, c’est comme si le mort continuait à partager la vie de ceux qui restent.

– Mais que partage-t-on vraiment dans ces manifestations ? Okay, il y a de la joie mais je crois que ce sont des formes de rituel, des coutumes qui permettent de décompresser et de se réassurer : le mort est là, et nous, les vivants, nous sommes ici.

– En fait, la partie joyeuse est celle où on célèbre les vivants. En se rassemblant, le groupe est heureux de se compter, et c’est souvent l’occasion d’évoquer les mariages, les naissances les évènements qui prolongent et renforcent l’identité du groupe. La joie et le plaisir des retrouvailles sont liés à la réassurance du groupe qui se retrouve.

Faut-il accepter la mort ?

– La mort est naturelle à ce point naturelle qu’elle n’offre aucune prise à aucune révolte, mais par ailleurs, elle est inacceptable. Elle oblige à composer avec un « inacceptable ».

– Oui, c’est bien dit, personnellement, et je ne veux blesser personne, mais les rituels et tout ce qui entoure la mort, tout cela me semble secondaire.Est-ce qu’un deuil joyeux est possible ?

On célèbrerait les graines de vie que la personne a semées de son vivant, tout le bien qu’elle a contribué à diffuser autour d’elle ?

– Dans ma famille, on se rassemble pour évoquer les meilleurs moments passés avec les défunts et, finalement, on partage des émotions atypiques pour ce type d’évènement. Je crois qu’il y a eu des formes de réparation.Réparer ?

– J’admire, tout en ne comprenant pas réellement, les personnes qui accompagnent les mourants. Que cherche-t-on dans cette fonction ?

– Il y a sans doute une grande générosité à aider une personne ou des familles dans la détresse, mais faut-il être habité d’un sentiment de toute-puissance extraordinaire ?

– Les autres meurent autour de soi, et moi, par delà les affres de la mort, je suis présent, et je soutiens les âmes en détresse. Il y a pour moi comme une posture inconcevable.

– Je crois qu’il peut y avoir une joie lorsque les douleurs du détachement ont été évacuées : on peut reconnaître alors les dons, les couleurs, le bonheur… que le disparu a confiés à la vie.

– Est-ce que cette perception requiert d’être réceptif à la beauté ?

– Faut-il être animé par une beauté (par exemple celle offerte par la nature) ou réceptif à une joie (celle exprimée par des personnes autour de soi) pour que le souvenir des défunts soit à nouveau constructeur de soi ?

– Oui, peut-être, c’est à méditer, mais quoi qu’il en soit, le monde des vivants nous rappelle à lui. Il nous arrache, bon gré mal gré, à nous-mêmes.14 mai 2014 à 23h39 #4963[code type=html4strict][/code]

[code type=html4strict][/code]

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.