Cafephilos › Forums › Les cafés philo › le café philo à la Maison Rousseau et Littérature – GENEVE › Séance 5. Rousseau, Faut-il n’avoir plus rien à désirer ? Ce vendredi 02.02.2024 à 18h30

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 4 mois.

-

AuteurMessages

-

17 janvier 2024 à 7h16 #7152Le café philo à la Maison Rousseau Littérature se tient tous les premiers vendredi du mois à 18h30

> vendredi 02/01; 02/02; 01/03; 05/04/2024, etc.

Thématique de la séance 5, ce vendredi 02.02.2024 à 18h30

Sujet : Malheur à qui n’a plus rien à désirer, vraiment ? Rousseau soutient-il une telle idée ?

Ps : Nous nous inspirons d’une citation ou d’extraits de texte de Rousseau à titre de repère, autant pour créer des liens entre sa pensée et la nôtre aujourd’hui, que pour établir des rapports avec les auteurs de votre choix, ceux d’aujourd’hui comme ceux d’hier.Chacun-e est le bienvenu-e, avec ou sans connaissance de l’auteur.

Une citation de référence pour démarrer notre débat :

« Malheur à qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. On jouit moins de ce qu’on obtient que de ce qu’on espère, et l’on est heureux qu’avant d’être heureux. En effet, l’homme est avide et borné, fait pour tout vouloir et peu obtenir, a reçu du ciel une force consolante qui rapproche de lui tout ce qu’il désire, qui le soumet à son imagination, qui le lui rend présent et sensible, qui le lui livre en quelque sorte, et pour lui rendre cette imaginaire propriété plus douce, le modifie au gré de sa passion. Mais tout ce prestige disparaît devant l’objet même ; rien n’embellit plus cet objet aux yeux du possesseur ; on ne se figure point ce qu’on voit ; l’imagination ne pare plus rien de ce qu’on possède, l’illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’être habité, et tel est le néant des choses humaines, que hors l’Être existant par lui-même, il n’y a rien de beau que ce qui n’existe pas. »

Lettre VIII< Mme de Wolmar à Saint Preux.

Jean-Jacques Rousseau VOLUME 3. Julie ou la nouvelle Eloise

https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0012.pdf

> D’autres ressources sont proposées plus bas, après les règles de nos débats.Règle du débat :

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu ;

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins ;

– Il n’y a pas de question taboue, ni d’attaque d’ad hominem ou ad personam.Quelques consignes :

– De sorte à encourager une circulation de la parole, on privilégie des interventions courtes sur un aspect de la question, et on avance progressivement au fur et à mesure des interventions ;

– De façon à limiter les risques de dispersion du sujet, qui sont inévitables, on essaie de relier son intervention à ce qui a été dit précédemment ;

– De la modération : chaque participant est le bienvenu pour tenter de problématiser une dispute, pour résumer (synthétiser) où nous en sommes dans le débat, pour soulever une contradiction passée inaperçue ;De la conclusion.

Elle peut être l’objet d’un exercice particulier :

– On peut tenter une petite synthèse d’un aspect du débat.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpellé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur (dont Rousseau, mais pas seulement) et évoquer brièvement la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat et faire des propositions pour en améliorer les conditions (tout en veillant à soutenir une liberté et une égalité d’expression que l’on souhaite transcender par une exigence de la pensée mise en pratique par chacun).Lieu : Maison Rousseau et Littérature (MRL);

Grand-Rue 40. 1204 GENEVEAutres ressources en lienà notre sujet du jour

– Jean-Jacques Rousseau – Morale et religion (1958). Par Henri Guillemin à la Télévision Suisse Romande, l’historien, Henri Guillemin. 45mn

– Éduquer les filles – Martin Rueff. De l’université de Genève. Directeur de la Fondation Rousseau.

– Rousseau et la différence sexuelle – A. Grosrichard, P. Hochart, M. Rueff.

– Le résumé du S . I . A . M . – Jean Jacques ROUSSEAU. Cliquer ici.

– La nouvelle EloïseLe volume 3 sur Rousseauonline

– Audiobook. Julie ou la Nouvelle Héloïse. Sur Lyre Audio.

– Malheur à qui n’a plus rien à désirer! » Rousseau. Par Simon Manon. PhilologRésumé

Julie ou La Nouvelle Héloïse est un roman épistolaire, en six parties et cent soixante-trois lettres, qui relate la passion mouvementée entre un jeune précepteur roturier Saint-Preux et son élève, une jeune fille de la noblesse, Julie d’Etanges.

> Julie est très pieuse et essaye de guider ses actes par la Vertu, la Raison et l’Honnêteté. Les jeunes amoureux auront une liaison, mais la différence sociale interdit tout espoir de mariage. Julie accepte d’épouser M. de Wolmar, un homme bon et plus âgé à qui son père l’avait promise, Wolmar lui ayant sauvé la vie lorsqu’ils étaient tous les deux soldats (mercenaires). Ce mariage provoque une crise profonde entre les amants, et pousse Saint Preux à faire le tour du monde.De leur union, Julie et Wolmar auront deux fils.

A son retour de voyage, Saint Preux, invité par M. de Wolmar qui est informé du passé – tentera de guérir les ex. amants en transformant leur amour en amitié.

Saint Preux s’émerveille alors du système mis en place pour que les ex-amants se retrouvent.

Cependant, pendant l’absence de Saint Preux, Julie se jette à l’eau pour sauver son fils cadet et tombe gravement malade. Sa foi, sa sérénité et son courage réussiront à convertir son mari. Elle meurt en confiant à Saint Preux l’éducation de ses enfants ainsi qu’en lui réitérant son amour.Citations de Julie ou la nouvelle Eloïse.

(les n° sont aléatoires)1. Je ne suis pas un ange, il est vrai ; mais j’habiterai leur demeure, j’imiterai leurs exemples : on les fuit quand on ne leur veut pas ressembler.

2. Si jamais la vanité fit quelque heureux sur la terre, à coup sûr cet heureux-là n’était qu’un sot.

3. Souvent les opprimés ne le sont que parce qu’ils manquent d’organes pour faire entendre leurs plaintes.

4. Philosophe d’un jour ! ignores-tu que tu ne saurais faire un pas sur la terre sans trouver quelques devoirs à remplir, et que tout homme est utile à l’humanité, par cela seul qu’il existe ?

5. On voit, je l’avoue, beaucoup de malhonnêtes gens parmi les roturiers; mais il y a toujours vingt, à parier contre un qu’un gentilhomme descend d’un fripon.

6. Otez l’idée de la perfection, vous ôtez l’enthousiasme ; ôtez l’estime, et l’amour n’est plus rien.

7. Tant qu’on désire on peut se passer d’être heureux; on s’attend à le devenir: si le bonheur ne vient point, l’espoir se prolonge, et le charme de l’illusion dure autant que la passion qui le cause.

8. Le meilleur mariage expose à des hasards et comme une eau pure et calme commence à se troubler aux approches de l’orage.

9. L’homme est plus libre d’éviter les tentations que de les vaincre. (Partie 6, Lettre VI)

10. Nul ne peut être heureux s’il ne jouit de sa propre estime.(Partie 2, Lettre XI)

————————–

Origine du projet de ce café philo : quel contrat social pour le 21ème siècle ?La question du contrat social pour le 21ème siècle est la thématique du concours international et interdisciplinaire lancé par la Maison Rousseau et Littérature en 2023 (lien ici). Nous la reprenons à notre compte pour ce projet d’animation d’un café philo à la MRL.

Nous interrogerons des propositions provenant de la diversité de l’oeuvre de Jean-Jacques (mais pas uniquement), et tenterons de les questionner à la lumière de nos savoirs d’aujourd’hui et à la lumière des philosophes qui ont votre préférence (à chacun des participants). Nous ouvrons le débat et nous nous exposons aux défis de la diversité des publics et de la transversalité des savoirs.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)9 février 2024 à 7h33 #7196Compte rendu : Faut-il n’avoir plus rien à désirer ?

Nous étions une vingtaine de personnes, le débat était plutôt de bonne tenue… La question pouvait être reformulée ainsi :

Le désir est-il plus important que l’objet désiré, supposé provoquer une jouissance espérée/attendue ?

Si je résume les questions qui se posaient derrière les interventions proposées, on peut distinguer :

1° celles qui interrogent la nature du désir, ce qu’il est en « essence ».

2° ou encore, ce qu’il est en termes de « processus » , c’est-à-dire une dynamique avec des phases (avant, pendant, après), conduisant la nature même du désir à des changements.Exemples :

1° Karim a fait une analogie avec Eve qui croque la pomme et, d’un seul coup, le plaisir-désir ne supporte pas la connaissance. Faut-il, demande Karim, que le plaisir-désir soit séparé de la conscience pour s’éprouver ?

2° Serge (notre barman qui nous accueille admirablement bien et qui participe à notre échange) fait référence à l’astrophysicien Jean-Pierre Luminay qui parle du « désiderum » (étymologie liée à l’astre siderum). Les phases de l’astre apparaissent, c’est le désir, puis il disparait, c’est la frustration ou la tristesse…et il réapparait, alors on le voit dans une constellation. Il est autre et sous un autre jour.Selon l’un ou l’autre des points de vue sur le désir, on ne dit pas la même chose, on n’en tire pas les mêmes conclusions.

À ces deux propositions, un troisième plan s’invite dans la question, le désir, qu’il soit pensé comme une essence ou un processus se réfère à un double environnement :

1° l’environnement intérieur (la conscience que nous avons de nos désirs, la compréhension que nous en avons selon nos lectures, notre expérience, notre enfance, etc.);

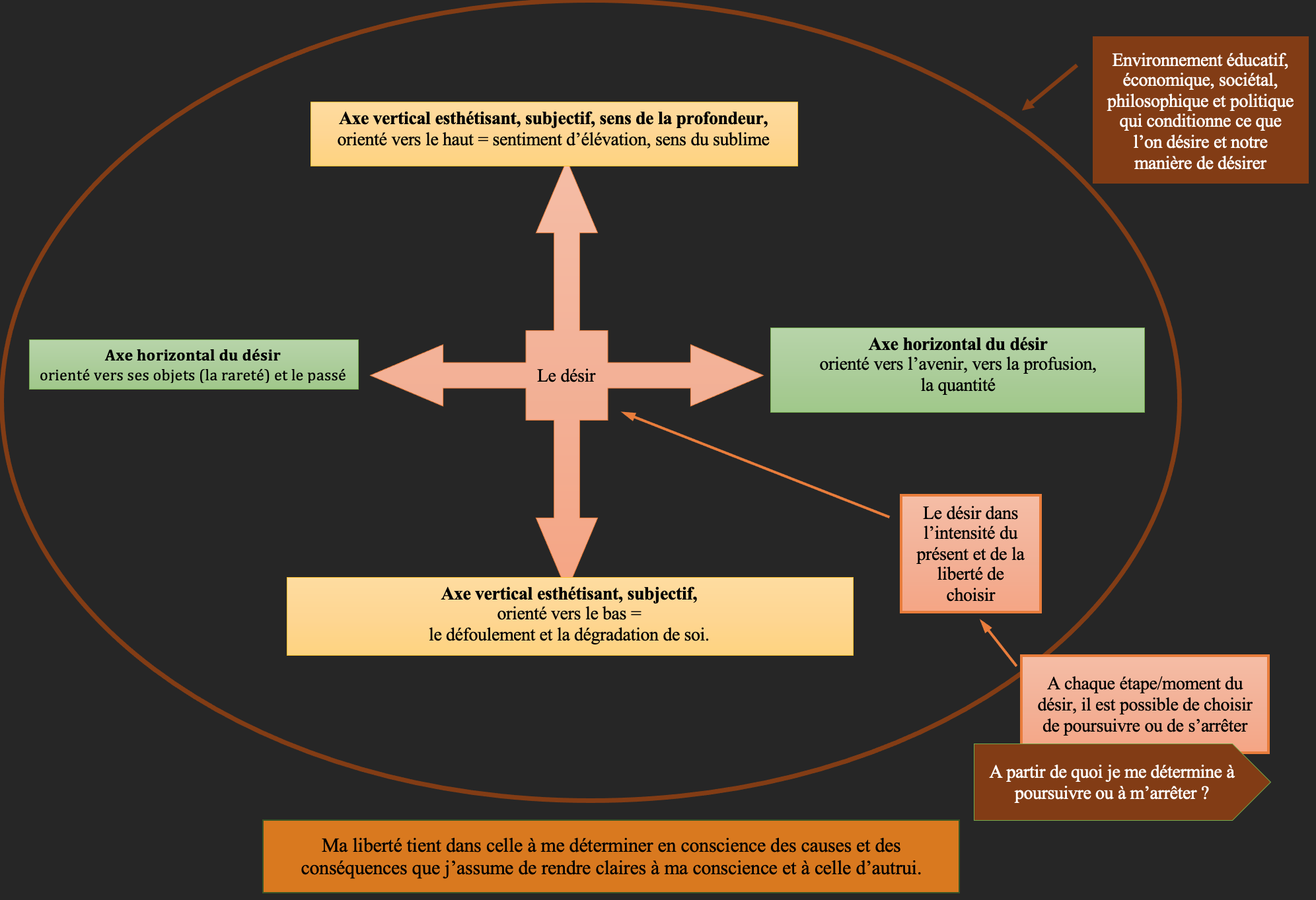

2° l’environnement extérieur, voire la culture, le monde autour de nous dans lequel nous vivons.En effet, le désir est toujours situé dans un environnement donné et par rapport à une intériorité. À partir de là, il se meut sur deux axes. Véronique l’a mentionné : un axe horizontal, c’est l’environnement objectivable autour de soi, tandis que l’axe vertical, c’est la profondeur, la subjectivité avec laquelle nous le vivons.

Entre l’axe vertical et celui horizontal, si l’on veut filer la métaphore, il y a le centre de la perpendiculaire, c’est le présent où l’on actualise sa conscience, ses désirs et une réalité environnementale. En fait, sous la forme d’un schéma, on pourrait dessiner la chose ainsi :

Reprenons à partir de ce schéma, le désir est pensé sur deux plans :

N°1. Le désir est pensé comme une essence, une structure et un processus lorsqu’on le voit comme dans ce schéma. Il est pensé comme extérieur à soi et comme un principe général valant pour tout être humain. Il y a des hauts et des bas, de la rareté et de la profusion x ou y;

N°2. Le désir est pensé à partir de son intériorité, selon la façon dont il est éprouvé, vécu. Dès lors, il est relatif à une maturité, à une conscience de soi, à une conscience de ses désirs.Dans tous les cas, le désir se vit nécessairement sur ces deux axes : un rapport à la profondeur, un rapport à la possibilité (beaucoup ou peu d’objets) et à un rapport à la liberté qui, elle, est fonction d’une liberté de penser et de se déterminer dans le présent.

Là, nous arrivons à des positionnements d’un troisième genre qui serait comme la philosophie de fond (ou en arrière-plan) que certains des participants ont exprimé ce soir.Peut-on vraiment échapper à la croix du désir ?

Moustafa évoque la possibilité d’être explorateur de la vie, de ses désirs, de tout… Il s’agit là d’une voie intermédiaire ou méta qui consiste à dire, puisqu’il est difficile d’être satisfait et que l’on risque de se trouver tout aussi insatisfait que satisfait, soyons des explorateurs de la vie, avec et par-delà les plaisirs et les déplaisirs qu’elle comprend.Commentaire-observation :

En y réfléchissant bien, la plupart des participants expriment en partie ce point de vue d’explorateur, mais avec plus ou moins de recul, c’est-à-dire, plus ou moins de croyance/d’espérance ou de recul dans le processus même d’explorer, autrement dit dans ce qui a motivé cette prise de recul. Le mode explorateur se présente comme une pratique, voire une non-attente tournée non plus vers le passé ou le futur, mais vers ce que le présent (ou la présence à soi non-dirigée) pourrait en révéler.Il y a là un regard à poser du point de vue « pragmatique » ou encore de celui de l’énaction en ce sens que tout point de vue est « nécessairement » situé, y compris si l’observateur n’est pas conscient de sa présence en tant qu’observateur, car tout entier donné à sa contemplation / observation. De fait, une expérience est vécue, elle entraine des effets sur celui/celle qui la vit, lequel/laquelle en tire des conclusions (ou des inférences). Reste à savoir lesquelles pour au moins deux raisons :

– On ne reste pas éternellement en méditation-contemplation, il y a donc un avant et un après l’expérience de l’exploration. Il y a un après immédiat, et un après qui suit une pratique régulière et sur le long terme.

– Il faut pouvoir mettre en mots l’expérience ou les leçons tirées de cette expérience pour en faire l’examen, en vue de comprendre quelle idée de l’être humain elle développe à le long terme, tout en faisant le lien avec les expériences du moment.

À défaut de rendre compte de notre expérience par des mots, nous sommes condamnés à la répéter pour en comprendre le sens. En effet, sans mise en mots, une expérience nous rend prisonniers de son vécu jusqu’à ce que nous sachions ce que nous faisons (que nous en ayons une conscience claire). N’écartons pas l’idée que l’on peut vouloir ne pas être conscient de ses désirs, de leurs raisons.La dynamique d’une civilisation ou d’une culture peut-elle/doit-elle s’accompagner d’une transcendance ?

Enfin, il y a eu le regard d’Ischème qui pose une perspective culturelle très différente, non occidentalo-centrée.

Le malaise occidental à l’égard des désirs est l’absence de transcendance. L’être humain se rend malade de désirer par la profusion des objets, la rareté de la jouissance et l’absence de dépassement de l’ego. La société de consommation répond à l’absence de sens pour se perdre dans la consommation et la rivalité avec son voisin. Le monde occidental souffre d’absence de transcendance et de la violence qu’elle retourne contre elle par manque de sens.En guise de conclusion

Dans son roman, Rousseau explore les dilemmes que nous avons rencontrés. Comment le désir de l’objet se dépasse-t-il sans pour autant ne tuer ni l’objet ni le désir ? Comment s’aimer soi, au sens d’un amour pour soi premier (Rousseau) qui conduirait à aimer l’autre autant que soi, et à le laisser libre, en dépit des attachements ? L’imagination joue un rôle, mais elle doit être entendue comme une ouverture vers des possibles, et non comme une fuite du réel.

On perçoit qu’il y a une dialectique entre les attachements profonds et le désir. Ils n’obéissent pas aux mêmes instances dans notre physiologie, ils ne sont pas ressentis de la même manière, ni ne s’expriment de la même façon.

Si l’on devait actualiser la question avec nos savoirs d’aujourd’hui, nous dirions que les liens d’attachements, qui recherchent la sécurité, tendent à s’opposer à ceux de nos désirs conscients, qui sont stimulés par la curiosité. Or l’un doit se référer à l’autre pour ne pas se perdre. Dit autrement, il y a des ponts à construire pour ne pas avoir à choisir entre :

1° s’enliser dans la routine morne de la sécurité ou

2° s’exiler (de s’ostraciser) hors de la communauté humaine à force de voyager sans but, à force de répondre à toutes les stimulations du présent.

Pour trouver ce lien, qui fait la jonction entre soi et l’autre, il faut un peu d’imagination, car ce n’est pas le réel et le fait d’être rivé à nos intérêts immédiats qui vont nous l’apporter dans un joli paquet. L’imagination est en soi et elle se propose à l’autre comme la possibilité de se donner un cadre pour une entente, pour surmonter les obstacles du moment, pour ne pas rester prisonnier de notre condition immédiate. La proposition imaginée peut suggérer des valeurs de reconnaissance partagée, des valeurs d’engagement ou de contrat, et où chacun entend rester fiable à l’autre. Dans cette optique, le lien renforcera la valeur, la dignité et le principe de reconnaissance partagé, mais il peut également le péjorer, lui nuire et le détruire.Il faut ainsi mobiliser la bonne imagination, car elle aura un effet en retour sur le devenir qui engage chacun dans sa vie et qui, par conséquent, engagera l’autre (à hauteur d’une liberté de conscience, qu’il faut se donner la liberté de penser).

Des ressources

– Une analyse de Julie ou La Nouvelle Héloïse. Par S.I.A.M. – Jean-Jacques Rousseau. Cliquer ici.

– Les trois formes du contrat dans La Nouvelle Héloïse. Fabrice Moulin. Le Cairn Info. Cliquer ici.

– Gabrielle Radica – Lecture philosophique de La nouvelle Héloïse de Rousseau. Cliquer ici. Cours conférence 2021. Durée : 1h05————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.