Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Dois-je taire mes convictions afin d’éviter les conflits ? Présenté par Nadège, sujet ce lundi 19.02.2024 à 19h00. Restaurant l’Atlas. 16, place de l’Hotel de Ville. Annemasse.

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 4 mois.

-

AuteurMessages

-

16 février 2024 à 7h21 #7205

Rencontres philo pour le monde d’aujourd’hui, tous les lundis à 19h00

NOUVEAU LIEU BRASSERIE L’ATLAS, 16, place de l’Hôtel de Ville. 74100 ANNEMASSE

(Prendre sa consommation au bar, puis monter à l’étage)Sujet ce lundi à 19/02/2024 : Dois-je taire mes convictions ?

Présenté et animé par Nadège.

A partir du Philomag (janvier 2024), lien ici.Ci-dessous, copie de son article :

LE DILEMME DE MARION « Je me suis retrouvée avec ma bande d’amis du bureau, et je me suis rendu compte que je n’osais pas affirmer mes convictions politiques. Je savais qu’elles allaient heurter certains des membres de ce petit groupe et créer une mauvaise ambiance, voire une engueulade. Mais en me taisant ainsi, en ne prenant pas part au débat, je me suis sentie un peu mal, comme si j’étais coupable de garder le silence, comme si j’étais infidèle à moi-même en n’osant pas assumer ce que je pense. Je précise que mes convictions ne sont même pas radicales. Il s’agissait ce soir-là du conflit israélo-palestinien, mais j’ai déjà eu ce problème, avec cette même bande, par le passé, lors de débats sur les “gilets jaunes” ou sur les vaccins : soit je dis ce que je pense au risque de heurter certaines sensibilités et de nous engager dans une longue engueulade stérile, soit je me tais, mais alors je me sens lâche, hypocrite, mon silence créant d’ailleurs une sorte de soupçon, de méfiance à mon égard. Je suis parfois si gênée que j’essaie de changer de sujet, ce qui renforce encore le soupçon porté sur moi. Comment sortir de ce dilemme ? »

La réponse de Charles Pépin

Comme je vous comprends, chère Marion. Je comprends d’abord très bien la tentation qui est la vôtre de garder le silence, et même de changer de sujet. Éviter de blesser certaines personnes, passer un bon moment sans se quereller inutilement pour des questions politiques, ne pas ajouter encore au vacarme ambiant et à la cacophonie des opinions contradictoires me semble en effet très tentant. « L’opinion est du genre du cri », écrit Platon dans son dialogue le Philèbe.Pourquoi donc ajouter son cri à ceux des autres ? Mais je comprends également que cette solution ne vous donne pas tout à fait satisfaction. Non seulement vous n’affirmez pas ce que vous pensez – et le vivez mal –, mais en plus j’imagine que vous échouez le plus souvent à faire dévier la conversation sur un autre sujet. Quand le ton a commencé à monter, quand les esprits se sont échauffés et les affects éveillés, rares sont ceux qui veulent sortir de l’arène. Chacun aspire à en découdre, à triompher de l’autre ou, en tout cas, à exprimer, à l’occasion de ce débat, quelque chose de son identité. Vous êtes donc en effet en plein dilemme : vous avez peur de parler, mais votre silence vous pèse. Vous n’avez envie ni de parler ni de vous taire.

Je crois que j’ai quelque chose à vous proposer, une esquisse de sortie du dilemme. Rien de révolutionnaire, quelque chose d’assez doux, mais dont j’ai souvent éprouvé les vertus. Lorsque l’on se tourne vers vous pour vous demander : « Alors, et toi, que penses-tu, quelle est ta position sur le sujet ? », commencez par dire que vous avez écouté les arguments des uns et des autres, et qu’ils vous semblent tous intéressants, tous défendables. Tellement intéressants que, longtemps, vous n’avez pas réussi à prendre position. Puis indiquez que vous avez désormais votre opinion, mais que vous êtes bien consciente que si vous étiez née ailleurs, dans un autre pays ou dans un autre milieu social ou simplement une autre ville, ou même dans un autre quartier de la même ville, vous auriez probablement une opinion différente. Précisez aussi, toujours avant de vous prononcer, que vous pensez cela, mais que peut-être vous penserez autre chose demain. Ajoutez que la situation est si complexe qu’une position trop tranchée vous semblerait relever d’un déni de cette complexité. Bref, avant même d’exprimer votre point de vue, invitez un peu de scepticisme au cœur de votre propre conviction. Faites une place à la douceur, au doute, et, finalement, lâchez qu’en effet, malgré tout, « il vous semble plutôt que… » ou « je crois quand même que… ». Et ponctuez d’un « évidemment, je peux me tromper ». Cette somme de précautions vous permettra de ne pas heurter celles et ceux qui ne pensent pas comme vous, tout en réussissant quand même à exprimer votre position, votre « conviction ». Elle invitera chacun à un peu plus de distance avec sa propre position.

“Si, au moment de vous exprimer, on entend un peu de votre doute, personne ne se sentira agressé, et vous ne vous sentirez pas pour autant infidèle à vous-même”Vous pouvez évidemment inviter ce scepticisme au cœur de votre conviction de manière simplement formelle, langagière, manipulatoire. Mais je crois que cela marchera mieux si vous invitez vraiment ce doute au cœur de votre conviction, si vous devenez véritablement un peu plus sceptique. Si, au moment de vous exprimer, on entend un peu de votre doute, personne ne se sentira agressé, et vous ne vous sentirez pas pour autant infidèle à vous-même.

Au fond, qu’est-ce qu’une conviction ? Est-elle toujours le résultat d’une longue réflexion, d’un examen minutieux de la question ? Sommes-nous vraiment libres de penser ce que nous pensons ? Nos « convictions » n’expriment-elles pas souvent notre soumission à nos déterminismes ou à nos préjugés, bien plutôt que notre liberté ? Si vous réussissez à faire entendre ces questions à vos amis entre le fromage et le dessert, non seulement vous serez sortie de votre dilemme, mais en plus vous les aurez invités à entrer en philosophie… Si, comme le fait dire Platon à Socrate dans le Philèbe, l’« opinion est du genre du cri », l’opinion qui se sait opinion et se met à douter d’elle-même fait soudainement moins de bruit, c’est même à se demander si elle ne devient pas une pensée !2/ Si le philosophe est celui qui doute, peut-il avoir des convictions ?

Paul Lemieux, Philosophie magazine, (janvier 2016)

Belle question, cher Paul, qui laisse entendre combien une conviction peut être rigide, sourde à la complexité du monde autant qu’à l’objection d’autrui. Socrate n’avait pas de convictions mais ne savait qu’une chose : qu’il ne savait rien. Les sceptiques de l’Antiquité étaient peut-être les plus « philosophes » de tous puisqu’ils estimaient qu’à tout argument il était possible d’opposer un argument contraire – la sagesse était alors de suspendre son jugement, ce qui n’empêchait d’ailleurs nullement de contempler le mirage des apparences. « Le contraire de la vérité, ce n’est pas le mensonge, c’est la conviction », conclura Nietzsche en franchissant un palier supplémentaire : devant le réel immense, ouvert à l’infini des interprétations, la conviction ne peut être qu’une crispation, un effort ridicule et vain pour figer le mouvement de la vie. Radicalisons encore le soupçon : être convaincu, n’est-ce pas toujours être en train de « se convaincre » ? Être convaincu, n’est-ce pas toujours « vouloir » l’être pour trouver enfin le repos, ne plus avoir à supporter l’épreuve du doute ? La conviction, surtout lorsqu’elle est conviction du Bien, porte de plus en elle la possibilité de la violence : difficile, lorsque je suis convaincu, de supporter que l’autre persiste à ne pas entendre la vérité. Tous les crimes de masse ont été perpétrés au nom de convictions. Aucun véritable sceptique n’a jamais tué personne. Mais c’est aussi, bien sûr, au nom de convictions que les hommes déplacent les montagnes, entrent en résistance ou luttent contre le mal. Alors ? Il y aurait des convictions meilleures que d’autres ? Faudrait-il attendre le jugement rétrospectif de l’Histoire pour décider de la valeur des convictions ? Une chose est sûre : confrontés à nos convictions, nous pouvons lutter contre la crispation en interrogeant leurs origines, sociales comme psychiques. Ma conviction est-elle vraiment la mienne ? N’est-elle pas d’abord celle de mon milieu social, de mon époque, de ceux qui m’ont appris à voir le monde ainsi ? Plus encore, qu’est-ce qui se joue dans ma conviction ? Ne suis-je pas, en son cœur, essentiellement attaché à une certaine image de moi-même ? Commençons donc par débattre avec nos convictions : c’est un bon point de départ pour débattre avec les autres.3/France/Surveillance. Qu’est-ce qu’une “conviction philosophique” ?

Nicolas Tenaillon (janvier 2021)Le gouvernement vient d’autoriser la collecte de fichiers de police et de gendarmerie comprenant les « convictions philosophiques et religieuses ». Mais que révèlent nos convictions sur ce que nous sommes ?

La conviction est une certitude acquise. Elle peut être le fruit d’une réflexion personnelle, d’un travail critique ou, au contraire, d’un endoctrinement aveugle. C’est tout le problème. En parlant de « convictions philosophiques et religieuses » dans une même formule, Le Bulletin officiel rend indistinctes les causes profondes de l’adhésion à une doctrine ou à une croyance. Or la conviction philosophique n’est pas de même nature que la conviction religieuse.

En religion, la conviction est indissociable de la foi et celle-ci de l’acceptation d’une vérité révélée qui fait autorité sur la personne. Lorsque, au XIXe siècle, le père Lamennais affirme que « la foi est l’acte de la volonté qui se soumet, souvent sans conviction, quelquefois contre la conviction même, à ce qu’une raison extérieure et plus élevée déclare vrai » (Lettre inédite à la baronne Cottu, 1829), il perçoit que parler de conviction religieuse ne va pas de soi. Croire, c’est en effet estimer que la conviction personnelle ne peut être au mieux qu’une réponse à un appel extérieur à soi. Ainsi peut-on dire que c’est davantage par foi que par conviction qu’Abraham accepte de sacrifier son fils unique Isaac, car l’absurdité de son geste devrait le faire douter de la parole de Dieu. Mais comme l’écrit Søren Kierkegaard dans Crainte et Tremblement (1843) : « Abraham croyait en dépit de l’absurde. Pour lui, les calculs humains n’existaient plus depuis longtemps. »La « conviction philosophique », elle, ne peut accorder cette forme de prévalence à ce qui dépasse la raison humaine. Elle ne saurait se confondre avec la foi. Elle se caractérise par le fait qu’elle en revient toujours à la personne qui réfléchit, qu’elle émane de son for intérieur et qu’elle résulte de son dialogue avec elle-même. De ce point de vue, la conviction philosophique est à rapprocher de « l’intime conviction » telle que la définit la justice : une méthode de jugement qui prend en compte tous les éléments, y compris subjectifs, en plus des preuves matérielles, pour énoncer une position personnelle dans un débat judiciaire. C’est à cette forme de conviction qu’en appelle Voltaire, lorsque, dans l’article « Certain, Certitude » de ses Questions sur l’Encyclopédie (1772), il estime que chaque juge devrait se dire : « La postérité, l’Europe entière ne condamnera-t-elle pas ma sentence ? Dormirai-je tranquille, les mains teintes du sang innocent ? » Être philosophiquement convaincu, c’est prendre un parti « en son âme et conscience »,indépendamment des convictions des autres.

Mais la conviction philosophique, si elle ne relève pas de la foi, ne peut pas non plus être assimilée à la certitude objective telle que la requiert la science. En effet, il y a dans l’idée de conviction une dimension subjective irréductible. Être convaincu, c’est donner son assentiment, parce qu’on ne trouve plus de raison personnelle de douter. C’est cette dimension personnelle qui peut, paradoxalement, faire de la conviction une conviction philosophique. Exerçant légitimement son sens critique, la personne qui réfléchit décide d’en interrompre l’usage, parce qu’elle pressent que cet usage pourrait être sans fin. Par sagesse et non pas par haine de la raison, elle prend position « en l’état actuel des connaissances » qui peuvent inspirer sa conduite. Conscient de son ignorance relative, un tel sujet ne saurait imposer sa conviction aux autres sans se contredire. Ainsi, comme le suggère le titre que Paul Ricœur avait choisi de donner à son entretien avec François Azouvi et Marc de Launay pour décrire son parcours intellectuel : La Critique et la Conviction (1995), la démarche philosophique consiste à assumer une position intermédiaire entre scepticisme et dogmatisme.

Une telle démarche peut-elle être dangereuse ? N’est-ce pas le scepticisme qui est subversif ? Ou le dogmatisme qui devient pernicieux quand il veut imposer une vision du monde à la société ? Si l’on est attentif au sens des termes, une conviction qui constitue une menace pour la sûreté de l’État ne peut pas être qualifiée de « philosophique » sans abus de langage.

Autres ressources

– Doit-on enseigner le « respect des convictions philosophiques et religieuses » d’autrui ? Article ici.

– Convictions. Article de Jean-Pierre Worms dans Revue Projet———————————–

Le compte rendu du sujet dernier (en mode vidéo) : Distinguer la pulsion du comportement. Cliquer ici.————————————-

Règles de base du groupe

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins.

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.Pour limiter les effets de dispersion dans le débat

– On s’efforce de relier son intervention à la question de départ, de mettre en lien ce que l’on dit avec ce qui a été dit.

– Pour favoriser une circulation de la parole, de sorte à co-construire le débat avec les autres participants, on reste concis.

– On s’attache davantage à expliquer la raison de sa pensée, plutôt qu’à défendre une opinion.

– On s’efforce de faire progresser le débat.

– Concrètement, on évite de multiplier les exemples, de citer de longues expériences, de se lancer dans de longues explications, mais on va au fait de son argumentation.

> Le moment de la conclusion peut donner l’occasion d’un exercice particulier :

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat.

– On peut faire une petite synthèse d’un parcours de la réflexion.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpelé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur et penser la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

—————-Avec ou sans préparation, chacun est le bienvenu, les cafés philo sont par définition, contre toute forme de discrimination et de sélection par la classe sociale, le niveau scolaire, etc.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)23 février 2024 à 9h47 #7212Compte-rendu du débat : Dois-je taire mes convictions afin d’éviter les conflits ?

Tout d’abord, un grand merci à Nadège qui a bien voulu assurer l’intérim.

Il y a eu une quinzaine de personnes…et toutes se sont réjouies du moment partagé.Ci-dessous, l’imprimé que Nadège a passé le jour du débat. Je le fais suivre d’une prise de position qui s’affirme progressivement dans le « climat » du débat aujourd’hui, dont personne ne peut ignorer qu’il se radicalise. En bref, je réponds à la question sans avoir participé au débat et j’invite tout le monde à faire de même, tant que vos réponses sont argumentées et évitent le jugement sur la personne. 😉

Vocabulaire (Robert)

▼sens commun : assurance – certitude – persuasion – foi – pressentiment – confiance

▼conviction […religieuse] croyance – foi

Contraires : scepticisme – doute – incertitude

Extrait de Charles Pépin

« Au fond, qu’est-ce qu’une conviction ? Est-elle toujours le résultat d’une longue réflexion, d’un examen minutieux de la question ? Sommes-nous vraiment libres de penser ce que nous pensons ?

Nos « convictions » n’expriment-elles pas souvent notre soumission à nos déterminismes ou à nos préjugés, bien plutôt que notre liberté ? »Extrait de Paul Lemieux

« (…) Socrate n’avait pas de convictions mais ne savait qu’une chose : qu’il ne savait rien. Les sceptiques de l’Antiquité étaient peut-être les plus « philosophes » de tous puisqu’ils estimaient qu’à tout argument il était possible d’opposer un argument contraire – la sagesse était alors de suspendre son jugement, ce qui n’empêchait d’ailleurs nullement de contempler le mirage des apparences. (…) Le contraire de la vérité, ce n’est pas le mensonge, c’est la conviction », conclura Nietzsche en franchissant un palier supplémentaire : devant le réel immense, ouvert à l’infini des interprétations, la conviction ne peut être qu’une crispation, un effort ridicule et vain pour figer le mouvement de la vie. Radicalisons encore le soupçon : être convaincu, n’est-ce pas toujours être en train de « se convaincre » ? Être convaincu, n’est-ce pas toujours « vouloir » l’être pour trouver enfin le repos, ne plus avoir à supporter l’épreuve du doute ?(…)Plus encore, qu’est-ce qui se joue dans ma conviction ? Ne suis-je pas, en son cœur, essentiellement attaché à une certaine image de moi-même ? Commençons donc par débattre avec nos convictions : c’est un bon point de départ pour débattre avec les autres (…) »

Extrait de Nicolas Tenaillon

« (…) La conviction est une certitude acquise. Elle peut être le fruit d’une réflexion personnelle, d’un travail critique ou, au contraire, d’un endoctrinement aveugle.(…) il y a dans l’idée de conviction une dimension subjective irréductible. Être convaincu, c’est donner son assentiment, parce qu’on ne trouve plus de raison personnelle de douter. C’est cette dimension personnelle qui peut, paradoxalement, faire de la conviction une conviction philosophique.(…) »

4 Doit-on enseigner le « respect des convictions philosophiques et religieuses » d’autrui ?

Extrait de Catherine Kintzler

« Se défaire d’une conviction ou en changer, ce n’est pas pour autant se dissoudre ou devenir une autre personne. Si on enseigne aux élèves que « moi, je m’identifie à mes convictions, je suis ce que sont mes convictions », on les livre à l’assignation et à la fragmentation communautaire, on réduit et on fixe leur « moi » à une série de convictions fournies par leurs appartenances, on sacralise le déterminisme social dont on prétend par ailleurs les libérer, on nie leur singularité et leur liberté. On oriente et on entrave toute réflexion ultérieure sur le concept de sujet : l’étude des grandes philosophies modernes devient pour le moins problématique. »5/ Extrait de ean-Pierre Worms, « Convictions », Revue Projet

« Q. :Projet – Donner des références signifie que l’on accepte de se situer dans un débat public où d’autres ont pris position. Il faut le rappeler, à moins d’être soupçonné d’intervenir au nom de convictions cachées…Jean-Pierre Worms – Mais je n’arrive pas à imaginer une science sociale où l’on puisse avoir une vue sur la société qui ne soit pas portée par des convictions. Il y aurait une hypocrisie considérable à prétendre avoir sur le vivant social une objectivation totale ! Comme si le sens que les événements, les faits, ont pour soi n’était pas un élément de compréhension de la réalité. Le problème est de dire clairement ce qu’il en est. La multiplication des références peut être une façon de déguiser une prise de position, comme si celle qui apparaît alors entre les lignes était objectivement fondée. Les bons sociologues ont un point de vue sur la réalité qu’ils décrivent. Ce n’est pas une description extérieure, mais une description qui fait sens parce qu’il y a un point de vue qui présente une lecture. On peut se situer par rapport à un débat, mais la référence fondamentale n’est pas au débat. À la fin, ce qui compte, c’est son jugement propre. Est-il absolument nécessaire de le fonder en réfutant systématiquement celui des autres ? Ou est-ce par rapport à la réalité qu’il se structure ? « La culture, dit-on, est ce qui reste quand on a tout oublié ». Il faut avoir entendu beaucoup, avoir lu beaucoup, discuté beaucoup. Mais étaler tout cela, au moment de présenter son idée, c’est – à mon sens – une façon de se protéger contre les risques qu’il y a à porter un jugement. »

Ma prise de position par rapport à cette question

– Avez-vous lu le philomag sur ce thème ou les extraits proposés pour l’introduction ?

Tous invitent à prendre du recul par rapport à ses convictions. La cause est entendue et je la soutiens.Mais jusqu’où doit-on continuer à philosopher lorsque les démocraties se pervertissent au point de sacrifier des populations ? Fondamentalement, c’est la question que je pose, elle va de pair avec la position que je prends :

L’éthique s’arrête là où elle commence à être en contradiction avec ses propositions.Autrement dit, au nom de l’être humain « vulnérable » et qui se doit une reconnaissance partagée (J.-J. Rousseau – Axel Honneth, Corine Pelluchon) et, qui plus est, dans une démocratie, peut-on, au nom d’une conviction/argumentation/philosophie quelconque, porter atteinte à l’autre ? Non, crient Hannah Arendt, John Dewey, Nietzsche et tant d’autres.

Ils crient par leur philosophie à ne pas accepter les faits du monde tels qu’ils nous sont présentés. Ils résultent d’un agencement combiné tripartite : du pouvoir de l’économie qui se lie à celui des gouvernements et de la tendance humaine et citoyenne à « bien faire ».

Les deux premiers (l’économie et le gouvernement) agissent sur le troisième par tous les moyens possibles (notamment via le contrôle des tuyaux de l’information, gafam, fournisseurs d’accès internet via les télécom, les réseaux et les médias mainstream) pour contrôler les masses et orienter leurs actions et prises de décision. Aujourd’hui nous philosophons à vie et à mort.

Autrement dit, nos choix et nos non-choix nourrissent directement ou indirectement les sous-bassement de mouvements d’opinion (économico-éthico-politique) allant vers un nombre de morts plus ou moins grand.

Nous devons assumer un tel choix : que je sache ou pas ce que je fais, que je choisisse l’option du moindre mal, y compris si je choisis de me retirer du monde (dans une grotte, à Dubaï, sur une ile ou dans une forêt…), que je prenne parti ou pas… Il y aura des morts qui se surajoutent à ceux déjà condamnés par les déterminismes de la situation du moment.L’éthique et l’engagement humaniste d’une philosophie pratique voudraient que l’on cherche la plus grande liberté possible, pour le plus grand nombre et pour le moins de mal possible pour l’ensemble de l’humanité.

Oui, je sais, cela ressemble à de l’utilitarisme…Surtout s’il est mal compris, et qu’on le réduise à une somme d’intérêts dont les dominants font publicité pour tranquilliser les masses. D’où viennent les discours et positions tenus dans les cafés philo ? De quelle publicité se fait-on le nom en défendant telle position ou telle autre ? On doit rendre compte de sa pensée, n’est-ce pas ?Si l’on veut ne pas être dogmatique, du point de vue l’utilitarisme, celui-ci pourrait être pondéré à partir de la justice de Rawls, mais sans s’y réduire de façon absolue, de sorte à considérer les « minorités », mais aussi ce qui est singulier, ce qui relève de la qualité. (Voir pour cela, La justice selon Michael Sandel et ses autres oeuvres sur la Tyrannie de la méritocratie)

Si j’avais participé au débat, et selon son évolution, je crois que j’aurai posé les questions ci-dessous :

– Peut-on questionner ses convictions sans se confronter à une certaine violence, la sienne ou celle d’autrui ?– Peut-on philosopher sans passion ? J’imagine qu’Hegel ne serait pas d’accord avec un tel propos. Et je ne partage pas pour autant les présupposés de sa philosophie, notamment celui lié à un sens de l’histoire. Par contre, je trouve intéressant de considérer son concept de l’Esprit, il se « grandit » selon un principe de conscience partagée et de reconnaissance de lui-même qui ne peut exclure personne.

– La vérité sur les faits exigent-elles qu’on se passionne pour eux ou, en démocratie, faut-il laisser les pouvoirs décider des choix bien pensés pour les populations, et des censures qui vont avec ?

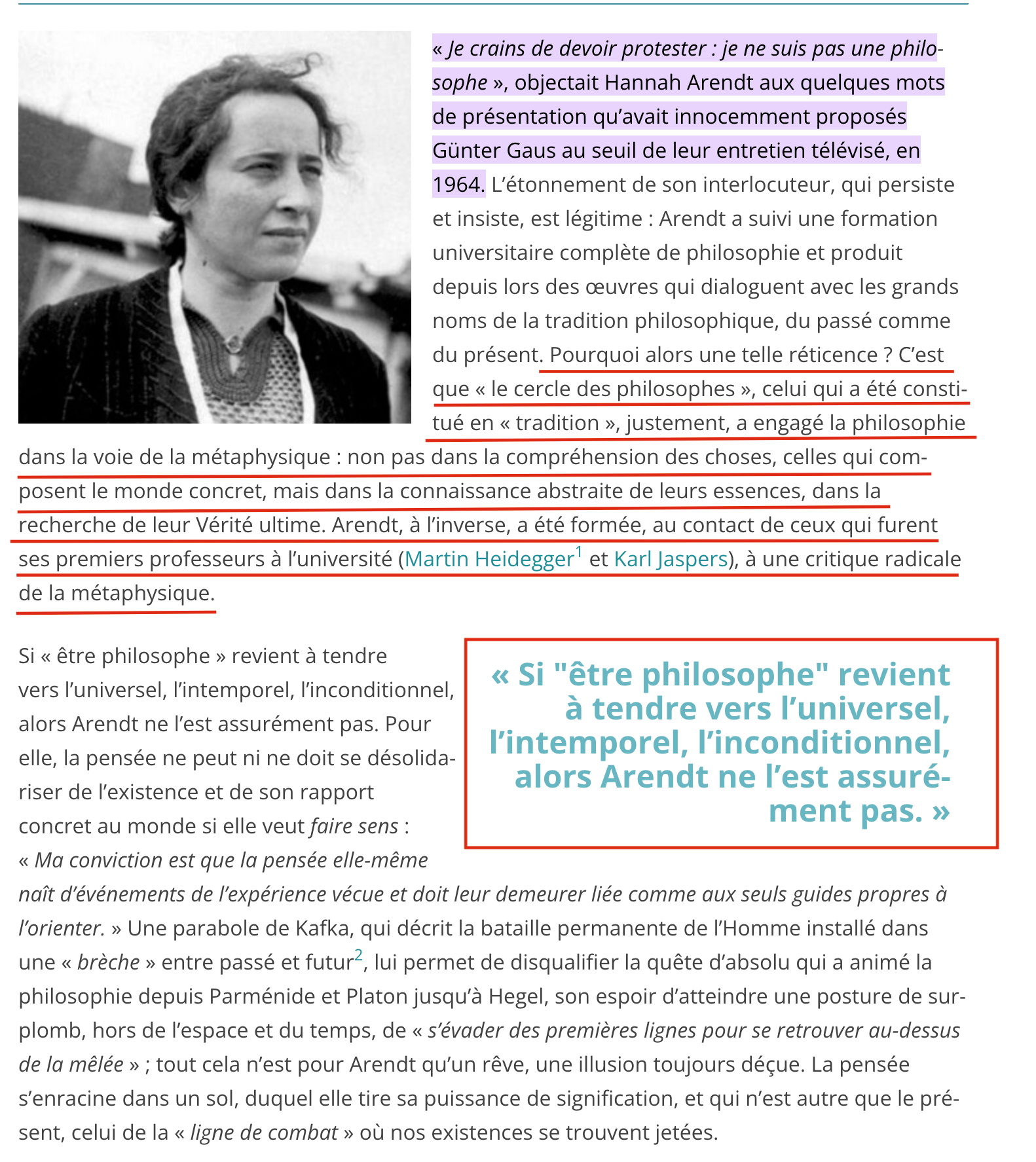

Et c’est bien à cette dernière question que j’ai répondue.Ci-dessous, la position d’Hannah Arendt par rapport à la philosophie.

Lien vers l’article, ici.

Lien vers l’interview où elle en parle.

————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.