Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › L’éthique n’est pas une discipline philosophique, elle est scientifique. Bertrand Russell. Prochain sujet le 22.09.2014 + Prezi + restitution + carte mentale

- Ce sujet contient 5 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 9 mois.

-

AuteurMessages

-

16 septembre 2014 à 20h48 #5090L’éthique n’est pas une discipline philosophique, elle est scientifique.

(Bertrand Russell)Extrait n°1

« […] En éthique théorique, je ne suis nullement kantien, mais plutôt platonicien, comme en logique, mais je crois qu’il est impossible d’appliquer l’éthique théorique dans la politique, ou même dans la vie privée, car les circonstances sont si compliquées qu’on ne saurait faire les raisonnements nécessaires. Il faut donc, pour les axiomes moyens, faire un appel immédiat au sens commun. Enfin il y a deux grands objets, à ce qu’il me parait, que l’homme d’Etat doit se proposer en politique externe :

A : Préserver et sauvegarder la paix

B : Répandre un gouvernement civilisé

Je déduis de A qu’on doit chercher tant que possible les frontières scientifiques : la nature humaine serait toujours la même, et les peuples aimeront toujours se battre. Il reste donc à l’homme d’Etat de rendre la guerre aussi difficile que possible. »

Bertrand Russell (Lettre au philosophe Louis Couturat, mai 1900)Extrait n°2

« Trois passions, simples mais irrésistibles, ont commandé ma vie : le besoin d’aimer, la soif de connaître, le sentiment presque intolérable des souffrances du genre humain. Ces passions, comme de grands vents, m’ont poussé à la dérive de-ci de-là sur un océan d’inquiétude où je me suis parfois trouvé au bord même du désespoir.

J’ai cherché l’amour, d’abord parce qu’il est extase. Extase si puissante que plus d’une fois, pour n’en vivre seulement que quelques heures, j’aurais volontiers sacrifié le reste de mon existence. Je l’ai cherché en second lieu parce qu’il nous délivre de la solitude, de cette affreuse solitude qui amène notre conscience à se pencher en frissonnant sur l’abîme insondable et glacé du non-être. Je l’ai cherché enfin parce que j’ai vu dans l’union amoureuse comme une préfiguration mystique du ciel, tel que l’on rêvé les saints et les poètes.

Non moins passionnément j’ai aspiré à la connaissance. J’ai voulu comprendre les cœurs humains, j’ai voulu savoir ce qui fait briller les étoiles, J’ai tenté de capter la vertu pythagoricienne qui maintient au-dessus de « l’universel devenir » le pouvoir des nombres. De ces ambitions, j’ai réalisé une petite, une toute petite partie : L’amour et le savoir, pour autant qu’ils m’étaient accessibles, m’élevaient au-dessus de la terre, mais toujours m’y a ramené la pitié. Les cris de douleur se répercutaient au plus profond de moi : enfants affamés, victimes des oppresseurs et des tortionnaires, vieillards sans défense devenus pour leurs enfants un odieux fardeau — tout un monde de douleur, de misère et de solitude bafoue la vie telle qu’elle devrait être. Quand je voudrais tant remédier au mal je ne peux qu’en souffrir moi-même. Telle a été ma vie, elle m’a semblé digne d’être vécue et, je la revivrais volontiers si la chance m’en était offerte. »

Bertrand Russell, Autobiographie – 1965Sources

– La question de l’éthique est proposée dans la quatrième émission des « Nouveaux chemins de la connaissance » consacrée à Bertrand Russell (Cliquer ici)

– Le second extrait de texte est tiré de la première émission, accessible ici.

Autres liens

– Par rapport à l’éthique et la science, ici une conférence de James Harris : La science peut-elle répondre à des questions éthiques ?

– Science et religion (wiki)

– Athéisme.free

– Bertrand Russell (Wiki)Bien que je suggère une question sur l’éthique (peut-elle être scientifique ?), la situation du débat ou dialogue philosophique invite à un partage des questions, lesquelles nous permettent de construire un parcours de pensées.

Procédure pour le débat :

– Lecture en commun du texte

– Récolte des questions

– Organisation en un plan des questions retenues pour construire notre débat.5 octobre 2014 à 15h29 #5099Comment comprendre la proposition de Bertrand Russell ?« […] « En éthique théorique, je ne suis nullement kantien, mais plutôt platonicien, comme en logique, mais je crois qu’il est impossible d’appliquer l’éthique théorique dans la politique, ou même dans la vie privée, car les circonstances sont si compliquées qu’on ne saurait faire les raisonnements nécessaires » […] Pour comprendre le positionnement de Russell, merci de cliquer ici pour voir l’animation Prezi.

Pour situer ce que Russell sous-entend par idéal kantien et platonicien, poursuivez ci-dessous.

Idéal kantien :

Kant élabore une philosophie morale révolutionnaire pour son époque. Il aspire à fonder une loi morale d’origine humaine, universelle (valable pour tous les êtres humains, et assimilable à une loi de la nature). Pour découvrir ce genre de loi, Kant propose d’énoncer la maxime de son action : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle ». Autrement dit : agis comme si tout le monde pouvait procéder selon les mêmes principes que les tiens, et de façon que le monde s’en porte moralement mieux.

Bertrand Russell ne pouvait adhérer à ce genre de « philosophie » car les concepts et nos façons de nommer les choses sont beaucoup trop flous : on ne sait pas à quelles réalités correspondent les mots. En conséquence de quoi, sur la base d’un discours idéaliste, nul ne sait ce qu’il propose.

En somme Russell ne s’oppose pas à la visée morale de Kant, mais aux aspects techniques de la formulation, d’où son orientation vers la logique et la philosophie du langage.Idéal platonicien :

A tout ce qui existe concrètement ici-bas correspond un principe éternel, une image idéale, dans un monde invisible, c’est le monde des idées.

Selon Bertrand Russell, la logique peut, par analogie à l’idéal platonicien, s’apparenter à un monde des idées car les logiques sont universelles et vraies. Elles ont une forme d’éternité, elles ne dépendent pas des contingences.

C’est ainsi que Russell est « platonicien » en éthique mais, précise-t-il : « […] je crois qu’il est impossible d’appliquer l’éthique théorique dans la politique, ou même dans la vie privée.« […]

D’où l’idée de Bertrand Russell de séparer radicalement la philosophie « théorique » d’une philosophie « pratique », laquelle conviendrait aux questions éthiques. La philosophie pratique s’applique en effet à des situations particulières, et elle s’adresse directement à la souffrance des gens et aux malheurs du monde._______________________________________L’éthique scientifique et pratique, c’est comme si on demandait :

En faisant ce que tu fais, est-ce que tu soulages le monde, ou est-ce que tu rajoutes du malheur au malheur ?6 octobre 2014 à 15h43 #5100A partir de quelle logique Bertrand Russell prend-il position en faveur d’une éthique scientifique ?

Pour le savoir, cliquez ici

puis, dans la fenêtre qui s’ouvre, suivez les indications ci-dessous.A partir de quelle logique Bertrand Russell prend-il position en faveur d’une éthique scientifique ?

Pour le savoir, cliquez ici

puis, dans la fenêtre qui s’ouvre, suivez les indications ci-dessus.6 octobre 2014 à 15h48 #5101Restitution de quelques questions et de quelques problématiques soulevéesQuestions des participants en début de séance :

– Qu’est-ce que l’éthique ?

– Qu’est-ce que la science ?

– Quelle différence entre éthique, morale et déontologie ?

– On dit que science sans conscience n’est que ruine de l’âme, faut-il alors que l’éthique soit scientifique ?

– Si l’éthique est scientifique, en quoi transforme-t-elle l’être humain, en quoi peut-elle le rendre meilleur ?

– Les singes commettent des meurtres (récentes études), les hommes aussi. Le meurtre est donc naturel, est-il alors amoral ? Ou faut-il reconnaître aux animaux une morale ?

– En quoi le sens commun est-il une source de réflexion pour l’éthique ?

– L’éthique a-t-elle cours dans notre monde ?

– Quelle est la place de l’intention dans l’éthique ?Définition : Ethique

Etymologie grecque, ethicos : habituel, ethos, moral, moeurs (dictionnaire Bordas)

Partie de la philosophie traitant du bien et du mal, des normes morales, des jugements de valeur.

L’éthique a également pour objet la détermination de la fin (but) de la vie humaine ainsi que des moyens de l’atteindre.Quelques problématiques de base :

– En science il est question d’objectivité, l’éthique ne peut pas être scientifique car les mœurs évoluent, et les avis se discutent à l’infini.

– J’ajouterai par ailleurs que la science est construite sur des axiomes, il suffit d’en changer un pour que tout change.

– De mon côté, je pense que les religions, à l’inverse des sciences, sont construites sur des dogmes, lesquels se présentent comme des valeurs éternelles.

– Mais je crois qu’il y a plusieurs confusions dans ce qui vient d’être dit : ce sont nos découvertes qui changent et évoluent, mais non les lois scientifiques : les lois de la gravitation, de la chimie, de la biologie sont stables, sinon l’univers lui-même ne pourrait pas exister. Par contre les méthodes, les connaissances et les techniques évoluent et permettent d’avancer vers de nouvelles découvertes.

– On prête à Newton cette citation : « Je suis un nain, et si j’ai pu aller si loin, c’est parce que j’étais juché sur les épaules des anciens : c’étaient des géants. »

– Quant aux religions, les dogmes sont des déclarations de principe, ils ne sont en rien éternels. On peut en retracer l’histoire et découvrir les contextes socio-politiques sous la pression desquels ils sont apparus.Sur quoi se base l’éthique ?

– Selon mon point de vue, l’éthique est scientifique, car on reconnaît qu’elle s’appuie sur le sentiment d’empathie qui, lui-même, est inscrit dans nos gènes.

– A mon avis, si on réduit l’éthique à une biologie, ou à un programme de la nature, on retire à l’être humain toute liberté de concevoir en conscience, et délibérément, ses lois, ainsi que les notions de bien et de mal.

– Il y a certes une base biologique à l’empathie, mais la façon dont s’expriment nos mœurs à travers les lieux et les époques diffère. On revient à la question de départ, l’évolution des mœurs est en faveur du fait que l’éthique relève totalement de la subjectivité des personnes, des peuples et des cultures.

– Le psychologue et philosophe Sam Harris (voir vidéo plus bas) explique qu’il y a plusieurs éthiques. Pour les partisans d’une charia radicale, lapider une femme adultère, ou couper la main du voleur relève d’une justice qu’ils qualifient de « morale ». Mais Sam Harris défend également une approche scientifique de la morale : on peut comparer des pratiques de justice et de morale entre différentes cultures, et définir en quoi elles sont plus morales, plus justes, et plus épanouissantes les unes au regard des autres.

De la science à l’éthique

– Les progrès techniques, bien qu’ils soient rendus possibles par la recherche scientifique, ne se confondent pas avec l’usage qui en est fait, on fabrique des lasers pour détruire autant que pour guérir.

– Russell n’est pas contre le fait qu’il y ait de nombreuses manières d’interpréter ce qui peut être moral ou pas. Par contre, si on en reste au niveau des théories qui s’affrontent, il sera impossible de s’entendre, d’où son invitation à distinguer une philosophie pratique d’une philosophie théorique. Il s’agit de se référer directement à la souffrance des gens, et à partir de là, de penser à des solutions rationnelles, efficaces, observables.

– En fait, les questions éthiques doivent être abordées dans le cadre d’une démarche effective, empirique, en rapport avec des situations précises pour éviter de se perdre en rhétorique, ou dans un relativisme infini.

– Auparavant on critiquait la bonne conscience que les gens se donnaient, par exemple, au moyen de l’aumône. Aujourd’hui, on constate une baisse et une dispersion des dons partout dans le monde. Cela répondrait à la tendance selon laquelle tout est relatif.Du relativisme au réalisme

– Je serais d’accord pour admettre qu’il peut y avoir une démarche scientifique pour questionner des situations, mais en dernière analyse, l’éthique relève d’une décision, d’une intention qui reste libre et subjective.

– Théoriquement, tout est discutable à l’infini, d’où le rappel insistant à scinder philosophie pratique et philosophie théorique. Concrètement, si on écoute sa sensibilité, on veut agir devant les injustices et les douleurs du monde , mais si on se pose des questions philosophiques, on peut rester « coincé » au niveau de la rhétorique.

– La question qui se pose porte sur les critères sur lesquels on indexe l’éthique : sur l’absence de souffrance, sur le fait de bénéficier d’un minimum vital, sur le fait, qu’aujourd’hui, nous nous faisons une idée plus précise sur ce que signifie « s’épanouir » ?

– Je pense en effet, il faut répondre avec méthode à de telles questions, et définir des priorités selon des urgences vitales, sociales et psychologiques des personnes et des peuples. L’approche reste rationnelle, empirique, et donc scientifique.

– Questions à creuser : les intentions, les raisons d’agir sont-elles discutables à l’infini à cause de notre manque de connaissance, d’expérience ? En raison de notre manque de critères pour définir le bien-être, le bonheur, et les conditions qui permettent l’épanouissement de l’être humain ?

_______________________________

A méditer :

– A la différence de Bertrand Russell où, à son époque les gens partaient la fleur au fusil, aujourd’hui, et à mon avis, les gens sont plutôt bons : ils souhaitent la paix. Par contre, les hommes d’Etat aiment le pouvoir et la gloire, et s’excitent à l’idée de se comporter comme des chefs de guerre, et de mener quelques assauts dès que l’opportunité leur est donnée.

_____________________________

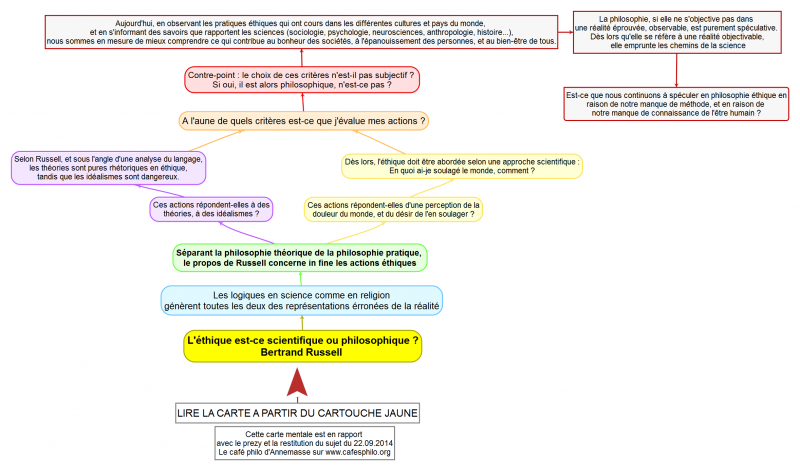

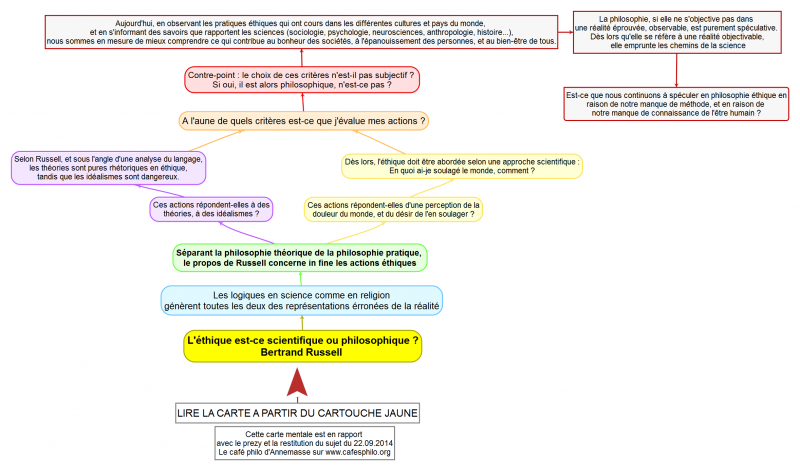

Pour la conférence vidéo de Sam Harris : la science peut-elle répondre aux questions morales ? Cliquer ici8 octobre 2014 à 1h48 #5105La carte mentale du sujet

Si l’image n’est pas nette, cliquer sur le lien dans « fichier attaché » ci-dessous. Merci de votre compréhension

CartementaleLthiqueest-cephilosophiqueouscientifique.pdf 8 octobre 2014 à 1h48 #5106La carte mentale du sujet

8 octobre 2014 à 1h48 #5106La carte mentale du sujet

Si l’image n’est pas nette, cliquer sur le lien dans « fichier attaché » ci-dessous. Merci de votre compréhension

CartementaleLthiqueest-cephilosophiqueouscientifique.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.