Cafephilos › Forums › Les cafés philo › le café philo à la Maison Rousseau et Littérature – GENEVE › Séance 4. Rousseau, l’innocence du sentiment peut-elle être pure ? Ce vendredi 05.01.2024 à 18h30

- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 5 mois.

-

AuteurMessages

-

28 décembre 2023 à 5h47 #7118Le café philo à la Maison Rousseau Littérature se tient tous les premiers vendredi du mois à 18h30

> vendredi 02/01; 02/02; 01/03; 05/04/2024, etc.

Thématique de la séance 4, ce vendredi 05.01.2024 à 18h30

Sujet : Rousseau, l’innocence du sentiment peut-elle être pure ?

Est-elle un guide ou un démon ?

« Daimon »au sens grec « divinité », esprit, être surnaturel bon ou mauvais qui dirige la destinée des humains » et dont Socrate s’inspirait beaucoup.

Ps : Nous nous inspirons de Rousseau à titre de repère, tant pour notre propre pensée qu’en rapport aux savoirs d’aujourd’hui.Chacun-e est le bienvenu-e, avec ou sans connaissance de l’auteur.

Deux citations de référence pour démarrer notre débat :

« Les passions primitives, qui toutes tendent directement à notre bonheur, ne nous occupent que des objets qui s’y rapportent et n’ayant que l’amour de soi pour principe sont toutes aimantes et douces par leur essence. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p.17

« La sensibilité positive dérive immédiatement de l’amour de soi. Il est très naturel que celui qui s’aime cherche à étendre son être et ses jouissances, et à s’approprier par l’attachement ce qu’il sent devoir être un bien pour lui : ceci est une pure affaire de sentiment où la réflexion n’entre pour rien. Mais sitôt que cet amour absolu dégénère en amour-propre et comparatif, il produit la sensibilité négative ; parce qu’aussitôt qu’on prend l’habitude de se mesurer avec d’autres, et de se transporter hors de soi pour s’assigner la première et meilleure place, il est impossible de ne pas prendre en aversion tout ce qui nous surpasse, tout ce qui nous rabaisse, tout ce qui nous comprime, tout ce qui étant quelque chose nous empêche d’être tout. L’amour-propre est toujours irrité ou mécontent, parce qu’il voudrait que chacun nous préférât à tout et à lui-même, ce qui ne se peut : il s’irrite des préférences qu’il sent que d’autres méritent, quand même ils ne les obtiendraient pas : il s’irrite des avantages qu’un autre a sur nous, sans s’apaiser par ceux dont il se sent dédommagé. »

Rousseau juge de Jean-Jacques par Jean-Jacques Rousseau P.165Règle du débat :

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu ;

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins ;

– Il n’y a pas de question taboue, ni d’attaque d’ad hominem ou ad personam.Quelques consignes :

– De sorte à encourager une circulation de la parole, on privilégie des interventions courtes sur un aspect de la question, et on avance progressivement au fur et à mesure des interventions ;

– De façon à limiter les risques de dispersion du sujet, qui sont inévitables, on essaie de relier son intervention à ce qui a été dit précédemment;

– De la modération : chaque participant est le bienvenu pour tenter de problématiser une dispute, pour résumer (synthétiser) où nous en sommes dans le débat, pour soulever une contradiction passée inaperçue ;De la conclusion.

Elle peut être l’objet d’un exercice particulier :

– On peut tenter une petite synthèse d’un aspect du débat.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpellé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur (dont Rousseau, mais pas seulement) et évoquer brièvement la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat et faire des propositions pour en améliorer les conditions (tout en veillant à soutenir une liberté et une égalité d’expression que l’on souhaite transcender par une exigence de la pensée mise en pratique par chacun).Lieu : Maison Rousseau et Littérature (MRL);

Grand-Rue 40. 1204 GENEVEAutres citations corrélées à notre sujet du jour

« Quiconque se suffit à lui-même ne veut nuire à qui que ce soit. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p.148« Les passions primitives, qui toutes tendent directement à notre bonheur, ne nous occupent que des objets qui s’y rapportent et n’ayant que l’amour de soi pour principe sont toutes aimantes et douces par leur essence. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p.17

« Figurez-vous donc un monde idéal semblable au nôtre, et néanmoins tout différent. La nature y est la même que sur notre terre, mais l’économie en est plus sensible, l’ordre en est plus marqué, le spectacle plus admirable ; les formes sont plus élégantes, les couleurs plus vives, les odeurs plus suaves, tous les objets plus intéressants. Toute la nature y est si belle que sa contemplation enflammant les âmes d’amour pour un si touchant tableau, leur inspire avec le désir de concourir à ce beau système la crainte d’en troubler l’harmonie, et de là naît une exquise sensibilité qui donne à ceux qui en sont doués des jouissances immédiates, inconnues aux cœurs que les mêmes contemplations n’ont point avivés. Les passions y sont comme ici le mobile de toute action, mais plus vives plus ardentes ou seulement plus simples et plus pures, elles prennent par cela seul un caractère tout différent. Tous les premiers mouvements de la nature sont bons et droits. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p.16(les belles âmes qui conservent l’amour de soi) « ne cherchent pas leur bonheur dans l’apparence mais dans le sentiment intime, en quelques rangs que les ait placés la fortune ils s’agitent peu pour en sortir ; ils ne cherchent guère à s’élever, et descendraient sans répugnance à des relations plus de leur goût, sachant bien que l’état le plus heureux n’est pas le plus honoré de la foule, mais celui qui rend le cœur plus content. Les préjugés ont sur eux très peu de prise, l’opinion ne les mène point, et quand ils en sentent l’effet, ce n’est pas eux qu’elle subjugue, mais ceux qui influent sur leur sort. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p. 19« La nature humaine ne rétrograde pas et jamais on ne remonte vers les temps d’innocence et d’égalité quand une fois on s’en est éloigné. »

Rousseau juge de Jean-Jacques, p.306« L’amour de soi qui ne regarde qu’à nous, est content quand nos vrais besoins sont satisfaits ; mais l’amour-propre qui se compare, n’est jamais content et ne saurait l’être, parce que ce sentiment, en nous préférant aux autres, exige aussi que les autres nous préfèrent à eux, ce qui est impossible. » Emile ou de l’Education, IV

Contexte de l’oeuvre :

En 1771, les lectures privées des Confessions que Rousseau a engagées se heurtent à l’incompréhension et à l’interdiction du chef de la police Sartine. La faillite des Confessions laisse place à une autre forme d’apologie que sont ces Dialogues qui s’appuient encore sur l’analyse psychologique, mais surtout désormais sur la rhétorique judiciaire. L’auteur présente son projet dans un avant-propos, intitulé: « Du sujet et de la forme du présent écrit »: «La forme du dialogue m’ayant paru la plus propre à discuter le pour et le contre, je l’ai choisie pour cette raison.» Il explique ensuite qu’il sera représenté par deux personnages: d’une part celui qui parlera sous son nom de famille: «Rousseau», de l’autre celui dont il est question dans l’opinion publique: «Jean-Jacques» (J.J dans le texte), lequel fera l’objet d’une controverse de «Rousseau» avec un troisième personnage: «le Français», censé défendre la cause des adversaires de l’auteur. Ce dispositif conversationnel ouvre un espace dialectique en distinguant le Rousseau authentique de sa contrefaçon fabriquée par ses ennemis. *

Des ressources

Des ressources

– Des extraits audios de Rousseau juge de Jean-Jacques. Cliquer ici.

Si vous deviez en écouter qu’une seule, je vous suggère la 5, Un monde idéal semblable au nôtre et néanmoins tout différent durée : 8mn.

– Le pdf de Rousseau juge de Jean-Jacques.

– Innocence de l’amour de soi. Rousseau. Simone MANON sur son blog : Philolog.

– Rousseau et l’amour de soi. Luc Vincenti. La Sorbonne. Open Edition.

– L’amour propre et l’amour de soi de Rousseau. Blog de Frédéric Grolleau

– Comment Rousseau dépasse-t-il « l’amour-propre » ? Les 3 mn de Frédéric Worms (France Culture)

– Voltaire et Rousseau. Avec Henri Guillemin (21.06.1978)

– « Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau » Conférence de Martin Rueff. 2012————————–

Origine du projet de ce café philo : quel contrat social pour le 21ème siècle ?La question du contrat social pour le 21ème siècle est la thématique du concours international et interdisciplinaire lancé par la Maison Rousseau et Littérature en 2023 (lien ici). Nous la reprenons à notre compte pour ce projet d’animation d’un café philo à la MRL.

Nous interrogerons des propositions provenant de la diversité de l’oeuvre de Jean-Jacques (mais pas uniquement), et tenterons de les questionner à la lumière de nos savoirs d’aujourd’hui et à la lumière des philosophes qui ont votre préférence (à chacun des participants). Nous ouvrons le débat et nous nous exposons aux défis de la diversité des publics et de la transversalité des savoirs.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)6 janvier 2024 à 23h11 #7131Une petite méditation sur le « je », le « moi » et « autrui » que le sujet et notre débat m’a inspiré.

La conscience de soi peut-elle être définie par ce qu’elle rend compte à elle-même ?

Elle observe quelque chose et elle en rend compte.

Il y a donc ce que la conscience perçoit (on l’appelle le moi, le soi, l’ego), lesquels se présentent comme un ressenti ou une vague idée sous les auspices d’un « je » (un juge, un contrôleur, un censeur, un scientifique, un professeur, une gentille maman, un Dieu ou un bouddha).La conscience de soi est ainsi un « moi » observé qui se rapporte à un « je » (conscient – souvent muni de références ou de la rumeur du monde).

Or, il advient que ce « je » est également conscient d’autrui.

Ainsi la conscience de soi est faite d’un « moi » qui se rapporte à un « je », lequel n’ignore pas la conscience qu’il a d’autrui.Il se trouve également que chacune des parties de ce « moi » (qui compte triple avec le « je » et autrui) n’est pas toujours conscient des autres parties de sa composition.

Parfois, notre conscience est enfouie dans son moi, perdue dans ses pensées, diluée. Parfois, elle est toute donnée à la volonté du « je » ou encore à celle d’autrui. Elle échappe à elle-même, elle oublie de se rapporter à elle-même.

Et il se trouve aussi que le « moi » est fait d’une certaine composition (avec ses pulsions, ses affects, ses contradictions, ses peurs, ses ressentis confus, etc)

> un moi que le « je » comprend ou pas, accueille ou pas, ignore ou pas, veut nier ou pas.Mais dans ces cas-là, comment se présente-t-on à soi-même et à autrui ?

Il se trouve que le « je » est né d’autrui.

> car personne ne s’est donné naissance à lui-même. Nous sommes triple (je, moi, autrui) et chacun de nous est le produit d’une relation. Chacun se compose dans un rapport triple.Qu’est-ce que je mets en mouvement quand je ne me rapporte non plus à moi-même, mais à autrui ?

Qu’est-ce que je mets en mouvement quand je ne me rapporte qu’à moi-même ?

Qu’est-ce que je mets en mouvement quand je ne me rapporte qu’à mon « je » ?Par quoi j’existe, en raison de quoi j’existe ?

7 janvier 2024 à 7h04 #7133

7 janvier 2024 à 7h04 #7133La version brève du compte rendu

Nous étions une douzaine de participants et, si je devais résumer la problématique de notre débat, je dirais, contrairement à ce que les méthodes classiques préconisent, ne pas se perdre dans les définitions impossibles de la question de départ : « l’innocence du sentiment peut-elle être pure ? »

> J’invite plutôt à saisir l’esprit de la question (qu’est-ce que Rousseau veut dire ?) à savoir : cet élan premier qui nous pousse vers autrui dans un principe de reconnaissance partagée, comment l’expliquer ? Comment peut-il servir la cause d’un contrat social révolutionnaire et l’étonnement de reconnaitre/découvrir soi comme un autre (ou autrui comme un autre soi) ?Quel est l’enjeu de la question ?

La pureté et l’innocence d’un sentiment premier peut-elle nous inspirer et/être un guide ?

> Peut-elle être un « repère » à notre conscience, à nos désirs, à nos comportements et plus loin, à nos lois ?

Ou, pour le dire autrement, si nous perdons le sens de cette pureté, jusqu’où pouvons-nous mal nous comporter, nous ensauvager ou consentir à sacrifier autrui au principe que nous valons mieux que lui (perte du principe d’égalité). Jusqu’où considérons-nous qu’il s’agit de s’adapter au monde tel qu’il va, et que la vie se résume à des rapports de rivalité ?Un compte rendu, mieux développé sur quelques aspects, arrive, car il s’agit malgré tout de comprendre ce que Rousseau entend par « sentiment premier, primitif, pur ou naturel.

Il sera posté bientôt, ci-dessous. Merci de votre compréhension.————————

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)28 janvier 2024 à 13h12 #7176Compte rendu de notre séance 4,

L’innocence du sentiment peut-elle être pure ?Rappel du sujet

Rousseau, l’innocence du sentiment peut-elle être pure ?

Est-elle un guide ou un démon ?

« Daimon »au sens grec « divinité », esprit, être surnaturel bon ou mauvais qui dirige la destinée des humains » et dont Socrate s’inspirait beaucoup.

P.S. : Nous nous inspirons de Rousseau à titre de repère, tant pour notre propre pensée qu’en rapport aux savoirs d’aujourd’hui.Nous étions une douzaine de participants.

Il s’agissait dans un premier temps de comprendre le sens de la question, mais surtout pourquoi elle se pose par rapport à Rousseau, tout en saisissant l’idée de son propos derrière les mots.Questions par rapport à la question :

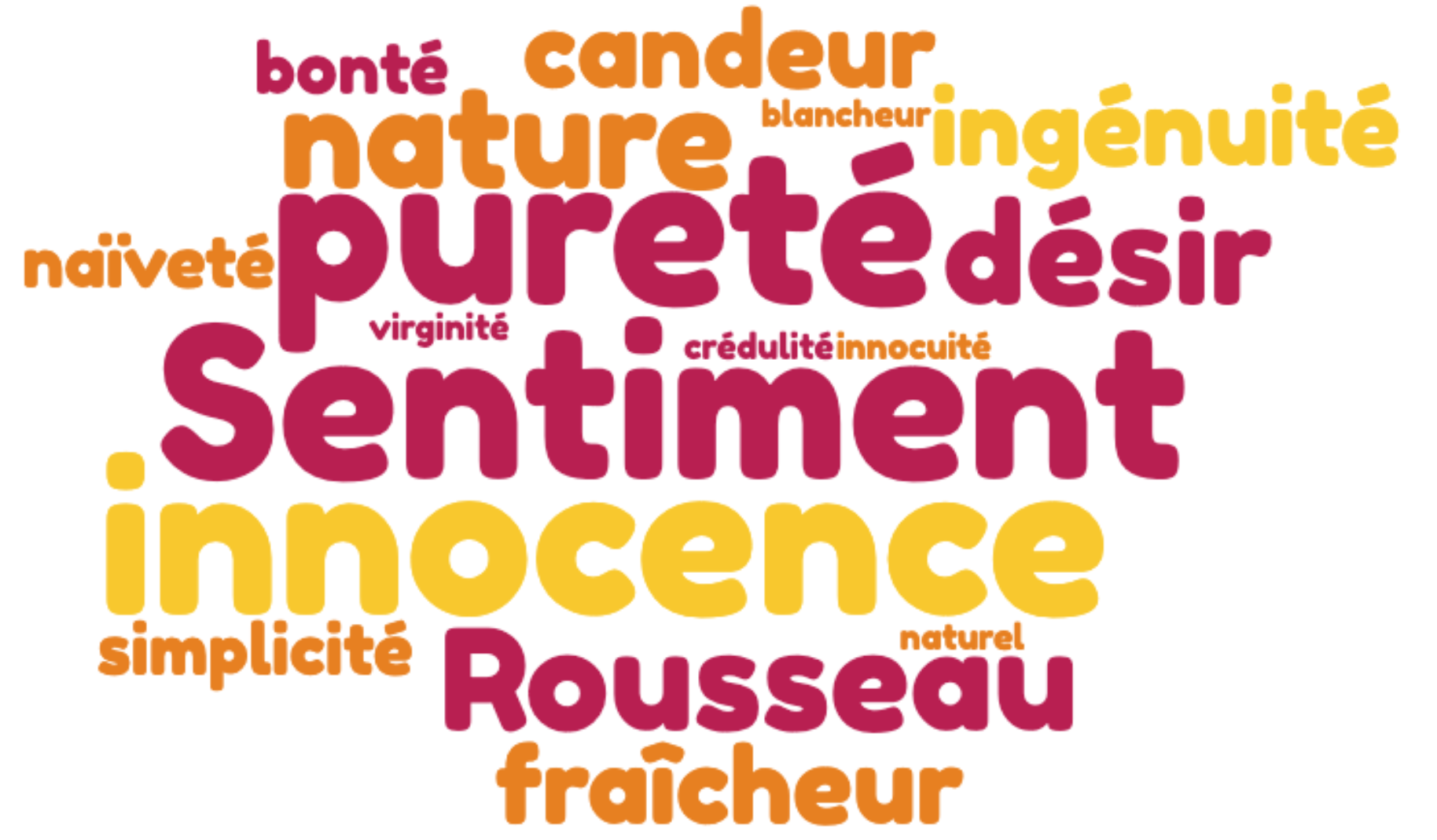

Qu’est-ce que l’innocence, qu’appelle-t-on sentiment, qu’est-ce que la pureté ?Il y avait également des prises de positions : l’innocence et la pureté ne font pas partie de mon vocabulaire. J’ai du mal à concevoir la pureté des sentiments. Note n°1

Les questions s’entendent très bien, la définition des termes permettant de poser le problème. Le dictionnaire « smartphone » a été mobilisé pour leur définition (il n’est pas interdit de faire usage d’un dictionnaire, et de rapporter autour de la table tous les savoirs que nous sommes en mesure de mobiliser sur le Net, y compris dans un modeste café philo ) Note n°2

Innocence, une définition : innocuité ; (ne nuit pas), exempt de malice, sans arrière-pensée. Peut s’apparenter à ce qui est original, entendu comme premier, immédiat, que nous ne ramènerons pas à l’idée de « cause première » qui, elle, peut renvoyer à la question métaphysique d’une origine. L’innocence est ainsi associée à l’ignorance des réalités de la vie, elle s’apparente alors à la naïveté, à l’immaturité, à une crédulité excessive, mais elle peut avoir l’allure d’une fraîcheur qui réjouit les cœurs, renvoyer à l’enfant et à l’enfance en soi.

L’innocence pure peut s’entendre comme quelque chose de non souillé, mais, et c’est la question qui se pose par rapport à notre débat, comment la rapporter au « sentiment » du point de vue de Rousseau ?

Il faut entendre l’innocence comme un élan premier qui nous porte vers autrui. Cet élan est sans malice car, il ne vise aucun intérêt en ce qu’il se trouve seulement porté par l’élan de la découverte de l’autre comme soi, par le perçu immédiat de rencontrer un autre comme « soi ». Autrui est « soi-même comme un autre » pour reprendre le titre de l’ouvrage de Paul Ricoeur, sans que cet autre soit réductible et identique à soi. Il est tout autre, mais, sur le plan de l’espèce, comme soi.

L’amour de soi de Rousseau (aujourd’hui, on dirait l’estime de soi) est au principe de cette reconnaissance partagée, bien que cette dernière se trouve malmenée ou mal établie en beaucoup d’entre nous, notamment, dans l’archéologie rousseauiste, lorsque les êtres humains parviennent progressivement à former des sociétés. Il en résulte que l’amour de soi blessé et/ou oublié se transforme en amour-propre (vantardise, narcissisme, asservissement à l’élite, corruption et cruauté des dominants envers les dominés.). Aujourd’hui, dans notre société consumériste qui prône l’hyper-individualisme et les rapports de rivalité comme principe régulateur de nos comportements, nous tendons à exercer un pouvoir sur l’autre, tout comme à ériger en mode de vie l’injonction d’un jouir sans entrave. Soulignons enfin que nombre d’individus, inspirés par une philosophie de type bouddhiste/confucianisme, semblent travailler à l’idée de dépasser l’idée d’une estime de soi, au motif qu’il faudrait transcender l’égo. Ils sont moins portés alors à la mise en exergue de leur moi ou du soi, qu’à des formes de dépersonnalisation de celui-ci, des sortes de minoration du « moi », de narcissisme inversé.

C’est bien ainsi qu’on peut comprendre la citation de Rousseau mise en exergue dans notre introduction (message précédent) :

« La sensibilité positive dérive immédiatement de l’amour de soi (entendu donc comme un mouvement premier de reconnaissance de soi comme de l’autre) Mais sitôt que cet amour absolu dégénère en amour-propre et comparatif, il produit la sensibilité négative (…) il est impossible de ne pas prendre en aversion tout ce qui nous surpasse (…) L’amour-propre est toujours irrité ou mécontent, parce qu’il voudrait que chacun, nous préférât à tout et à lui-même. »

Entendons que si « l’amour de soi » n’est pas reconnu en soi-même et par autrui, on tend à se battre contre soi, dont on inhibe la sensibilité, et contre autrui, dont on craint toujours qu’il nous dépasse. Par compensation, le sentiment de soi malmené se met en valeur dans les objets promus dans la société, auxquels il s’identifie, et dont il ne tarde pas à se glorifier. Ainsi, plus il possède d’objets, plus il se gonfle d’amour-propre.A la suite de cette énonciation, des participants sont conduits à poser la question suivante : l’amour est-il inné ou acquis ? On ne peut en effet concevoir aujourd’hui, qu’il y ait quelque chose de naturellement « bon » dans la « nature », et ainsi un « amour pour soi ».

La réponse de Rousseau à l’innéisme de l’amour.

« Les affections sociales ne se développent en nous qu’avec nos lumières. La pitié, bien que naturelle au cœur des hommes, resterait éternellement inactive sans l’imagination qui la met en jeu. » Essai sur l’origine des langues. Chap. IX, OCV, 395.Traduisons : les affections sociales ne se développent en nous qu’avec la raison, les machines, les outils, l’économie, la société – rappelons que l’homme premier, dont nous savons qu’il est une fiction revendiquée comme telle par Rousseau, est sans qualité sociale. Il est presque aussi simple qu’un animal, sans aucune compétence humaine développée, car elles sont des potentialités qui ne s’épanouiront qu’au fur et à mesure de sa socialisation et des lumières qui viennent avec. La suite de la citation nous explique comment : la pitié, entendons, l’empathie, l’altruisme, le sens de l’autre-, bien que naturelle au cœur des hommes, resterait éternellement inactive sans l’imagination qui la met en jeu. Traduisons à nouveau, l’imagination est ici une faculté d’introspection que mobilise Rousseau pour comprendre et interpréter sa sensibilité et les élans qu’elle lui suggère.

En conclusion, l’amour est potentiellement là, prêt à se déployer, mais il peut tout aussi bien se pervertir, notamment s’il dégénère en amour propre, et probablement, lorsqu’il n’est pas dispensé dans les premiers moments de la vie. Mais, les potentialités de l’amour et de l’empathie sont présentes, elles ne demandent qu’à s’épanouir dans les interactions entre les enfants et les parents et avec tout ce qui va constituer l’environnement éducatif.

Une précision se rapportant à la philosophie « contractualiste » (politique).

Elle s’appuie nécessairement sur une « nature » pour rompre avec l’idée de Dieu, décidément peu bavard depuis que Galilée prétend que la nature s’écrit en langage mathématique (Note n°3). De nos jours, nous savons que des aspects de la nature (des régularités) peuvent s’écrire en langage mathématique (selon des modèles, des paradigmes dirait Khun). Ces modes d’appréhension de la nature sont interprétés à l’aune de différentes sciences, les dures comme la physique, mais aussi selon des sciences humaines, dites à tort « molles », comme l’éthologie, l’anthropologie, la psychologie, l’économie, etc.). Autrement dit, la nature et le vivant ne se réduisent pas à des modèles mathématiques comme la science de l’État (sous l’état d’urgence) prétend nous le faire croire et, dans un même élan, nous l’imposer par décret.Certes, nous pourrions réduire la pensée de Rousseau à un solipsisme anthropocentrique lorsqu’il affirme : « Posons pour maxime incontestable que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits : il n’y a point de perversité originelle dans le cœur humain.», Émile, Livre II, Oc IV, 322.

Toutefois, tout comme Rousseau, les théoriciens sérieux du darwinisme défendent l’idée qu’il n’existe ni bien ni mal dans la nature. Rousseau imagine en effet, dans les premiers moments de l’homme dans la nature, que ses facultés sont aussi peu développées que n’importe quel mammifère. En revanche, ses potentialités vont progressivement se déployer dans la rencontre avec son « prochain », précisément parce qu’elles sont données génétiquement par la nature. Et précise Rousseau, ces potentialités auraient pu ne pas se développer. Nous n’échappons pas aux briques élémentaires de la nature, et tous les assemblages qui s’enchaînent dans la suite des rencontres et de l’évolution, ne relèvent pas de modèles mathématiques (Le hasard et la nécessité. Jacques Monod). Il y a là une généralisation abusive lorsqu’on résume la pensée de Galilée en disant, comme Etienne Klein se plait à le répéter : la nature s’écrit en langage mathématique ( note n°3, suite).

Que faire de la pulsion, comment l’interpréter du point de vue de Rousseau ?

Il est clair que ces termes (pulsion, émotions, estime de soi, empathie) s’inscrivent totalement dans notre époque. Il nous faut aujourd’hui apprendre à identifier nos émotions, à les exprimer, à revendiquer les besoins de notre personne, à préciser notre genre, etc. Il y a ainsi un lien très complexe que nous devons essayer de déplier entre raison, sentiment, instinct, voire innéisme, puisque les animaux ne sont dépourvus ni d’émotion ni de socialité. Mais je trouve intéressante la réponse de notre participant, Xavier : « Je crois avoir l’outrecuidance d’avoir trouvé la réponse. L’innocence du sentiment peut être pure, à condition que ce soit un amour absolu, qui n’ait pas dégénéré en amour-propre et comparatif, et qui soit donc à l’état de passion primitive. »La réponse est très intéressante, bien que je ne pense pas que Rousseau ait l’idée d’un « amour pur » au sens « chrétien » du terme, alors qu’il croit en « Dieu ». Il cherche en la nature, certes, une inspiration directe, mais non un « texte révélé », qui serait une nouvelle cause de « domination » et d’asservissement de l’humanité. Rousseau recherche l’inspiration dans un rapport à la nature, mais sans la mettre au-dessus de lui, pour ne pas renoncer à sa sensibilité ni compromettre sa lucidité. Rousseau est tout entier donné à sa conscience et à autrui pour en extraire les données de la « nature » selon les principes de la raison, et en vue de défendre un rapport de liberté intrinsèquement lié à celui d’égalité avec tous les êtres humains.

Je vais manquer de temps pour rendre compte de la suite de ce débat, qui a pourtant été très intéressante. Pour terminer, je fais le choix de vous laisser quelques bribes d’échange et de témoignages :

« J’ai un problème avec la notion d’amour pur. »

> Oui, conceptuellement, c’est un peu « critique » si cette notion est transformée en une sorte d’amour métaphysique émanant d’un Dieu ou en encore de l’univers (version bouddhiste). Mais en termes de quête de ce que l’on porte au plus profond en soi, c’est-à-dire sur un plan intérieur, ressenti, éprouvé et raisonné, l’idée de rechercher ce qui est pur en soi peut structurer une lucidité non réduite à l’utilitarisme. L’affect peut ainsi se conjuguer à la raison.Il y a eu prise de position ici de l’un de nos participants : « Le besoin de sécurité oblitère tout. Si on n’a pas de sécurité, on est dans l’angoisse, l’attente, le repli, et on ne peut pas se laisser vivre dans des sentiments purs, l’altruisme, le partage et s’ouvrir à autrui. »

Une réponse : il est possible que l’on soit influencé par la pyramide des désirs de Maslow : pas de développement supérieur sans les besoins de base satisfaits. Mais, par exemple, le philosophe Jean-Hugues Barthélémy place le besoin de vérité, de liberté ou de justice parmi les besoins de base. La reconnaissance peut, elle aussi, être « première » et se trouver directement en porte-à-faux avec nos peurs et avec notre besoin de sécurité dans un monde, qui prône la rivalité et la compétition comme principe de distinction de soi et des autres. Ainsi, la pyramide de Maslow nous induit en erreur en figeant une hiérarchie des désirs qu’elle confond avec des questions de priorité contextuelle. En effet, la liberté, la reconnaissance, la justice, l’éducation, la santé peuvent être considérées comme premières tant ces valeurs sont structurantes du point de vue de nos sociétés, mais elles se trouvent reléguées au second plan, en ce qu’elles ne sont pas des besoins physiologiques immédiats. C’est précisément parce que nous avons l’égalité, la justice, l’éducation, la liberté, etc. que nous aurons la sécurité et que nous pouvons ne pas nous sentir menacés par rapport à nos besoins physiologiques.

Merci à Ariane pour avoir évoqué les trois métamorphoses dans Zarathoustra (Nietzsche) par lesquelles l’homme peut s’affranchir en passant du stade du chameau à celui du lion et de l’enfant. En effet, la citation de Rousseau qui évoque l’idée que l’homme ne rétrograde pas, soulevait des désaccords :

« La nature humaine ne rétrograde pas et jamais on ne remonte vers les temps d’innocence et d’égalité quand une fois on s’en est éloigné. » Rousseau, juge de Jean-Jacques, p.306Or la fable nietzschéenne défend la thèse opposée : l’esprit se sent chameau et il se charge des plus lourds fardeaux pour endurer les pires épreuves. Le chameau s’inscrit dans histoire d’une lignée basée sur l’endurance et la force d’assumer les épreuves de la vie. Mais il se retrouve dans le désert et la solitude de sa réussite. Pour se libérer de son mal et de sa charge, il se métamorphose en lion et affirme, « je veux ». Ce stade correspond souvent à l’injonction : « si on veut, on peut ». Le chameau devenu lion s’émancipe, gagne en autonomie, refuse de se soumettre et fait plier le genou au chameau qui est en lui. Mais pourquoi faut-il que le lion féroce devienne enfant, demande Zarathoustra. La réponse ne tarde pas : « L’enfant est innocence et oubli, un nouveau commencement et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, un ‘oui’ sacré. »

En somme, pour retrouver l’origine du monde en soi, il faut faire appel à l’enfant en soi et inventer, ou rappeler à soi de nouvelles valeurs qu’il saura nous suggérer. C’est enfant qu’il faut devenir.C’est exactement ce que Rousseau préconise. Il critique la société, la façon dont les règles de la rivalité, de l’intérêt et de la hiérarchie pervertissent le cœur des hommes, c’est ainsi que la société le compromet, et une telle société ne peut revenir en arrière : les hommes ne s’entendront jamais de concert pour dire : oui, redevenons « enfants » dans nos esprits et gardons nos avantages et notre modernité. En effet, nous ne tarderons pas à voir certains hommes s’évertuer à reprendre avec passion leur rapport de domination sur les autres. De fait, c’est bien en instituant un principe de liberté intimement lié à celui d’égalité, qui peut servir de base à une Constitution qu’une souveraineté du peuple peut être conceptualisée et se faire « constituante » d’une proposition de contrat social. La société toute entière ne peut revenir en arrière, en revanche, elle peut évoluer. Rousseau a contracté l’enfant en lui pour faire proposition d’un quelque chose d’universel.

Note n°1 : « Il y avait également des prises de positions : l’innocence et la pureté ne font pas partie de mon vocabulaire. J’ai du mal à concevoir la pureté des sentiments. »Le café philo, par définition, n’est pas un atelier où les participants acceptent les propositions de départ ni une quelconque autorité, entendue au sens d’Hannah Arendt (voir ici notre café philo sur ce thème, elle n’est ni force ni persuasion). En revanche, c’est une autorité en tant qu’elle est régulatrice d’une pratique philosophique entendue comme : rendre compte des raisons de sa pensée (comment on explique sa pensée) et plus loin, comment on la justifie sur le plan d’un rapport à la vérité et probablement, d’un rapport à l’éthique (corrélée à des faits, à des pratiques, à des thèses)… Je ne développe pas davantage les débats se rapportant aux pratiques des cafés philo.

Dans le cas d’exemple ici, il s’agit d’une résistance à concevoir la « pureté des sentiments »… Or, cette résistance peut se concevoir par les connaissances que nous avons en éthologie et, plus largement, en anthropologie et/ou dans le champ des neurosciences. Dès lors, il nous faut nous atteler à y répondre car elle est d’ordre conceptuelle et non purement émotionnelle. C’est là où la pratique des cafés philo nous invite tous à faire preuve d’une mise en dialogue de la pluridisciplinarité des savoirs, c’est-à-dire, d’une pratique de la transversalité.

Note n°2 : il n’est pas interdit de faire usage d’un dictionnaire, et de rapporter autour de la table tous les savoirs mobilisables.

Bien qu’il s’agisse de ne pas se perdre dans la forêt de nos pensées et celle de la diversité de tous les savoirs, vient au café philo une diversité de participants. Ceux-ci contribuent à la richesse des échanges par la diversité des savoirs qui se trouvent d’un seul coup réunie autour d’une table, et qui invitent à travailler avec clarté et méthode.

Note n°3 : « La nature est écrite en langage mathématique »

Etienne Klein professe depuis des années cette idée selon laquelle la nature est écrite en langage mathématique, rappelant à l’envi l’une des propositions de Galilée, lequel inspirera Descartes, sa méthodes et le dualisme de sa philosophie : il y a la raison nécessaire d’un côté, dont on peut inférer qu’elle serait une preuve de Dieu (car non contradictoire, comme peut l’être Dieu dans son essence) et, par ailleurs, il y a les étendus (le monde réel donné par nos sens) toujours susceptibles de nous tromper.

C’est pourquoi le sentiment de notre existence peut être mis en doute, lequel est contrebalancé par le fait de raison : le doute sur ma propre personne et une preuve de mon existence, y compris si elle s’impose comme un doute.

Exemple 1 Etienne Klein, lors d’une conférence Master class. 2014Note n°3, suite. Mais, plus récemment, en 2023, sur France Culture, avec l’épistémologue, Giuseppe Longo, auteur de : Le cauchemar de Prométhée (lien vers notre forum ici), Giuseppe montre précisément en quoi la pensée de Galilée (la nature s’écrit en langage mathématique) ne peut réduire la complexité du monde à ses abstractions. De fait, lorsque les « sciences » tendent à ne pas voir leurs limites, c’est-à-dire, à être « absolues » (Prométhéennes), nous ne sommes plus en science, mais en « politique » ou quelque chose comme une religion qui voudrait prétender se baser sur des faits et des théories.

La citation exacte de Galilée : « La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l’Univers, mais on ne peut le comprendre si l’on ne s’applique d’abord à en comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est humainement impossible d’en comprendre un mot. Sans eux, c’est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. »

Vu dans le blog de Patrick Juignet, in L’Essayeur de Galilée”, p. 141 :

————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.