Cafephilos › Forums › Les cafés philo › le café philo à la Maison Rousseau et Littérature – GENEVE › Séance 7, avec compte rendu. Café philo à la Maison Rousseau Littérature ce vendredi 05.04.2024. Michaël questionne la pitié, de la possibilité ou pas de son fondement moral

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 5 mois et 4 semaines.

-

AuteurMessages

-

31 mars 2024 à 21h45 #7296Le café philo à la Maison Rousseau Littérature se tient tous les premiers vendredi du mois à 18h30

> vendredi 01 mars; 05 avril; 03 mai 2024, etc.

Thématique de la séance 7, ce vendredi 05.04.2024 à 18h30

Merci à Mickaël qui introduit notre prochain sujet sur la pitié. Il s’appuiera notamment sur cet extrait de texte ci-dessous (lien ici)

« La pitié, disposition convenable à des êtres aussi faibles, et sujets à autant de maux que nous le sommes , est une vertu d’autant plus universelle et d’autant plus utile à l’homme qu’elle précède en lui l’usage de toute réflexion, et si naturelle que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. […]

Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion : telle est la force de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire […]. Mandeville a bien senti qu’avec toute leur morale les hommes n’eussent jamais été que des monstres, si la nature ne leur eût donné la pitié à l’appui de la raison. […]

En effet, la commisération sera d’autant plus énergique que l’animal spectateur s’identifiera plus intimement avec l’animal souffrant.

Or il est évident que cette identification a dû être infiniment plus étroite dans l’état de nature que dans l’état de raisonnement. » La suite ici.

Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes

Règle du débat :

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu ;

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins ;

– Il n’y a pas de question taboue, ni d’attaque d’ad hominem ou ad personam.Quelques consignes :

– De sorte à encourager une circulation de la parole, on privilégie des interventions courtes sur un aspect de la question, et on avance progressivement au fur et à mesure des interventions ;

– De façon à limiter les risques de dispersion du sujet, qui sont inévitables, on essaie de relier son intervention à ce qui a été dit précédemment ;

– De la modération : chaque participant est le bienvenu pour tenter de problématiser une dispute, pour résumer (synthétiser) où nous en sommes dans le débat, pour soulever une contradiction passée inaperçue ;De la conclusion.

Elle peut être l’objet d’un exercice particulier :

– On peut tenter une petite synthèse d’un aspect du débat.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpellé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur (dont Rousseau, mais pas seulement) et évoquer brièvement la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat et faire des propositions pour en améliorer les conditions (tout en veillant à soutenir une liberté et une égalité d’expression que l’on souhaite transcender par une exigence de la pensée mise en pratique par chacun).Lieu : Maison Rousseau et Littérature (MRL);

Grand-Rue 40. 1204 GENEVE——————–

————————-

Lien vers le compte rendu du débat précédant, ici.————————–

Origine du projet de ce café philo : quel contrat social pour le 21ème siècle ?La question du contrat social pour le 21ème siècle est la thématique du concours international et interdisciplinaire lancé par la Maison Rousseau et Littérature en 2023 (lien ici). Nous la reprenons à notre compte pour ce projet d’animation d’un café philo à la MRL.

Nous interrogerons des propositions provenant de la diversité de l’oeuvre de Jean-Jacques (mais pas uniquement), et tenterons de les questionner à la lumière de nos savoirs d’aujourd’hui et à la lumière des philosophes qui ont votre préférence (à chacun des participants). Nous ouvrons le débat et nous nous exposons aux défis de la diversité des publics et de la transversalité des savoirs.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)26 avril 2024 à 17h19 #7337Compte rendu de la séance : de la pitié comme fondement d’une morale ?

Nous étions 9 participants.

Mikaël nous a cité quelques passages de Rousseau pour introduire son sujet :« Je parle de la pitié, disposition convenable à des êtres aussi faibles, et sujets à autant de maux que nous le sommes ; vertu d’autant plus universelle et d’autant plus utile à l’homme (…)

qu’elle précède en lui l’usage de toute réflexion, et si naturelle que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. Sans parler de la tendresse des mères pour leurs petits, et des périls qu’elles bravent pour les en garantir, on observe tous les jours la répugnance qu’ont les chevaux à fouler aux pieds un corps vivant ; un animal ne passe point sans inquiétude auprès d’un animal mort de son espèce ; (…)

Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion : telle est la force de la pitié naturelle, que les mœurs les plus dépravées ont encore peine à détruire, puisqu’on voit tous les jours dans nos spectacles s’attendrir et pleurer aux malheurs d’un infortuné tel, qui, s’il était à la place du tyran, aggraverait encore les tourments de son ennemi. » (…)

On peut impunément égorger son semblable sous sa fenêtre ; il n’a qu’à mettre ses mains sur ses oreilles et s’argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte en lui de l’identifier avec celui qu’on assassine. (…)

Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment naturel, qui, modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce. »

Page 37/38 pdf version électronique, ici.Lors de notre débat, il nous a fallu distinguer des termes comme la compassion, la commisération, l’altruisme, l’empathie.

Compassion

Emprunté du latin chrétien compassio, « action de souffrir avec, compassion, pitié », de compati, « compatir ». Sentiment qui porte à prendre part à la douleur et aux souffrances d’autrui. Être touché de compassion.

Retenons que ce sentiment est lié à une action, celle de s’impliquer physiquement et émotionnellement dans le malheur d’autrui.Commisération

Mouvement de pitié qu’on ressent pour ceux qui se sont rendus coupables de fautes contre la morale, contre la religion. L’Évangile nous enseigne la commisération pour les pécheurs.

On retrouve ici l’idée de pitié « condescendante » dont nous rejetons généralement tous aujourd’hui la « distance », le mépris et la norme qu’elle présuppose à l’adresse de la personne souffrante.Altruisme

Étymologie : XIXe siècle. Dérivé, d’après autrui, du radical du latin alter, « autre ».

Disposition à se soucier d’autrui de façon désintéressée. L’altruisme s’oppose à l’égoïsme, à l’hédonisme et à l’utilitarisme.

C’est bien ce dont il est question. Certains ne voient en l’altruisme qu’un égoïsme déguisé, de l’individualisme mal digéré. D’autres estiment que le fond de l’être humain est indissociable d’autrui. Ce que l’on fait à l’autre revient inévitablement à ce que l’on fait à soi et à tout être humain.Empathie (note 1)

Aptitude à identifier/reconnaître chez autrui ses états d’âme, ses pensées et ses émotions.Le point commun à toutes ces définitions consiste dans l’aptitude à être « conscient » d’autrui par le « sensible », c’est-à-dire, par l’expérience, le ressenti, l’empirisme, la « sensibilité », l’éprouvé.

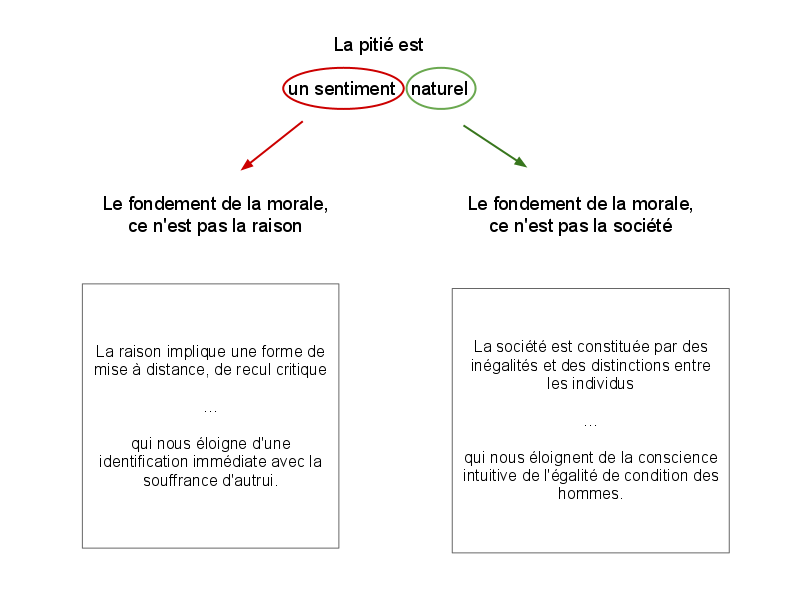

Les différences résultent dans une manière d’exprimer cette sensibilité, de la projeter sur autrui, de l’interpréter, d’en faire un sentiment, de l’esthétiser. Cela peut être également une manière de moraliser cette sensibilité, de la convertir en une norme, un principe, par exemple, s’oublier dans une cause au nom d’un impératif délibéré, conscient ou subi (morale sociale).Selon Rousseau, du point de vue de la nature, et l’anthropologie comme l’éthologie lui donnent raison, notre sensibilité à autrui (voire à toute créature) est un donné de la biologie : « Tel est le pur mouvement de la nature, antérieur à toute réflexion : telle est la force de la pitié naturelle ».

Mais, par culture (et en faisant société), on peut aller jusqu’à refouler cette sensibilité : “il (l’être humain) n’a qu’à mettre ses mains sur ses oreilles et s’argumenter un peu pour empêcher la nature qui se révolte” en soi.

Donc, mettons de côté, les interprétations faussées et a posteriori qui font de la pitié de Rousseau un sentiment de condescendance de type chrétien. Ou plutôt, disons-le ainsi : on pourrait interpréter la pitié sous l’angle du religieux, mais ce serait mésinterpréter la cause philosophique et anthropologique de Rousseau. En reconnaissant la pitié comme un fondement naturel antérieur à la raison, Rousseau justifie une “morale” qui dépasse le calcul de raison. Le sens de l’autre s’enracine dans le sensible. Il est un donné incontournable, inaliénable, il est un propre du vivant, sans lequel la raison humaine ne pourrait fonder un rapport d’égalité à autrui, puisque cette sensibilité est en tout être humain. De là, il va jusqu’à imaginer un Contrat Social qui ne se résume pas à un calcul utilitariste. L’être humain, le respect de sa dignité vaut pour elle-même. En effet, l’amour de soi (l’estime de soi) se forgerait à partir du principe de conservation de soi, lui-même alimenté par une sensibilité (la pitié). De là, la reconnaissance pour soi et pour autrui est une donnée naturelle, mais que nous pouvons pervertir par la culture. Initialement (naturellement), nous nous reconnaissons avec et par autrui comme des êtres doués de reconnaissance partagée, et susceptibles de grandir par nos actes (des contrats, des engagements, des comportements, des dispositions, des Constitutions) qui témoignent de cette reconnaissance.Mais aujourd’hui, comment se pose à nous le problème d’être affecté par ce que nous éprouvons d’autrui ?

Il y a là une tension dans le positionnement de l’ego de chacun, c’est-à-dire, du sentiment de son « je ». Jusqu’où ce « je » se construit-il comme dans une tour d’ivoire, jusqu’où se compose-t-il et se recompose-t-il dans ses relations via autrui ? Ces deux questions s’entendent essentiellement dans notre rapport à soi et à l’autre en ce sens qu’elles regardent l’intime en soi et notre manière de nous coconstruire dans nos interactions.

L’autre positionnement de soi est celui qui vaut comme « politique », au sens noble du terme, c’est-à-dire comme agent d’un « contrat social ». Comment existons-nous comme individu dans la cité et par rapport à notre aptitude à nous auto-gouverner comme être social ? La question reste en travail dans la mesure où nous la remettons constamment sur le métier, et non si nous la figeons dans une norme, des manières de faire, une capitulation sans questionnement devant ce qui fait « autorité » face aux aléas de l’évolution de nos sociétés.Peut-être peut-on rapporter cette expérience ? Un participant, par suite des éprouvés de sa relation avec son amie, a fait part du « contrat écrit » qu’ils ont tous les deux consenti à rédiger sur papier, pour de vrai, comme pour se donner un horizon de vie encore plus large à partager. L’idée est intéressante, car elle engage chacun dans sa parole et au-delà de son individualité, précisément pour mieux le subjuguer/le dépasser. En tous les cas, pour ne pas s’y réduire ni pour se laisser définir par un « contrat civil », idéaliste ou normatif et imposé par les usages du moment et par la « société ». Quelles règles on se donne à soi et à l’autre pour s’autoriser à grandir, sans se pervertir ni se réduire à des « ego » ?

———

Note 1. Pour information, la définition sériée selon des disciplines de « empathie » du dictionnaire en ligne de la Langue Française.

Empathie – Nom commun

· (Psychologie) Aptitude à comprendre et à ressentir les émotions d’autrui, permettant de se projeter dans ses pensées ou sentiments.

Si le bébé est traité avec empathie, compassion et compréhension, ses propres capacités à développer ces qualités s’épanouissent en miroir.— Olivier Maurel.· (Philosophie) Dans le cadre phénoménologique, saisie directe de l’affectivité d’une autre personne sans médiation conceptuelle.

Dans l’exercice de son métier, le journaliste doit faire preuve d’empathie, il doit savoir entrer dans la peau de l’autre, ressentir au plus profond de lui-même ses joies et ses peines, sans que l’intellect ou les préjugés n’interfèrent.— (Citation fictive)· (Psychologie sociale) Attitude intellectuelle vis-à-vis d’autrui privilégiant la compréhension objective sans implication affective personnelle ni jugement moral. Pertinent pour l’analyse culturelle et les approches thérapeutiques.

Il n’était pas nécessaire d’être obligatoirement brillant, le mieux était même le plus souvent de ne rien dire du tout, mais il était indispensable d’écouter son interlocuteur, de l’écouter avec gravité et empathie, relançant parfois la conversation d’un : « Vraiment ? » destiné à marquer l’intérêt et la surprise, ou d’un : « C’est sûr… » teinté d’une approbation compréhensive.— Michel Houellebecq, La carte et le territoire

Étymologie de « empathie »

Du mot anglais empathy attesté en 1908, lui-même issu du grec ancien ἐμπάθεια, empátheia (« affection ») et calque de l’allemand Einfühlung, créé en 1858 par le philosophe allemand Rudolf Hermann Lotze.

—-Retenons que les mots empathie et altruisme sont récents, ils n’existaient pas aux XVIIIème siècle. Nous devons alors faire des efforts de traduction pour les transposer d’une époque à l’autre.

Par exemple, lorsque Rousseau parle de pitié, on comprend bien qu’il s’agit d’un mouvement initial (avant la réflexion) qui porte vers autrui (voire d’autres espèces). Les affects, les pensées et les projections qui en résultent, eux, relèvent de l’interprétation que chacun fait de la culture (des moeurs et des pratiques) dans laquelle il vit.

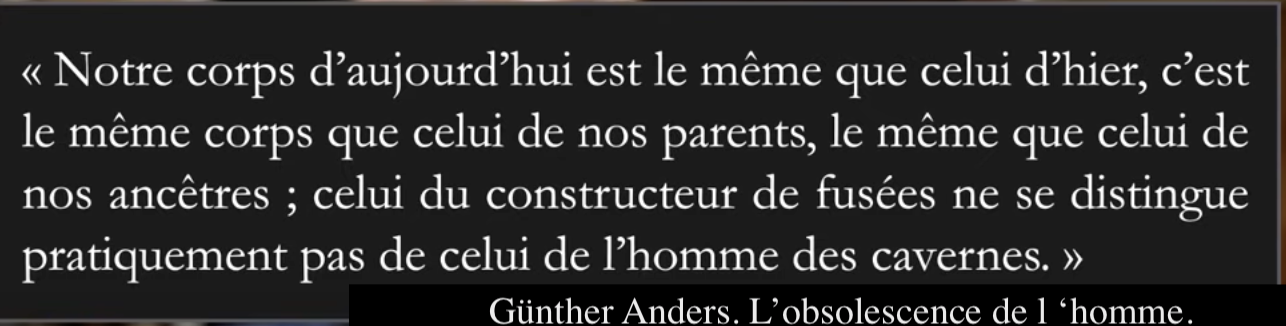

Nous avons les mêmes émotions que nos ancêtres, mais nous les vivons et nous ne les interprétons pas de la même manière.

————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)2 janvier 2025 à 3h29 #7672Extrait de texte : la pitié, un sentiment naturel

Jean-Jacques Rousseau (1755- Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité, première partie, Folio, 1985, p. 86).

« Il est donc bien certain que la pitié est un sentiment naturel qui, modérant dans chaque individu l’activité de l’amour de soi-même, concourt à la conservation mutuelle de toute l’espèce. C’est elle qui nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir : c’est elle qui, dans l’état de nature, tient lieu de lois, de mœurs, et de vertu, avec cet avantage que nul n’est tenté de désobéir à sa douce voix : c’est elle qui détournera tout sauvage robuste d’enlever à un faible enfant, ou à un vieillard infirme, sa subsistance acquise avec peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs : c’est elle qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée, Fais à autrui comme tu veux qu’on te fasse, inspire à tous les hommes cette autre maxime de bonté bien moins naturelle, bien moins parfaite, mais plus utile que la précédente, Fais ton bien avec le moindre mal d’autrui qu’il est possible. C’est, en un mot, dans ce sentiment naturel, plutôt que dans des arguments subtils, qu’il faut chercher la cause de la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même indépendamment des maximes de l’éducation. Quoiqu’il puisse appartenir à Socrate et aux esprits de sa trempe, d’acquérir de la vertu par raison, il y a longtemps que le genre humain ne serait plus, si sa conservation n’eût dépendu que des raisonnements de ceux qui le composent ».

« La pitié constitue l’une des deux affections primitives de l’homme à l’état de nature, avec l’amour de soi dont elle compense la rudesse. Dans sa forme élémentaire, elle ne mobilise pas la raison et désigne la répugnance spontanée de l’homme à voir souffrir d’autres êtres vivants. Vertu d’autant plus naturelle et universelle qu’elle précède l’usage de la réflexion et si naturelle que les mêmes en donnent des signes sensibles. »

Le vocabulaire des philosophes II. Ellipses, p749« Les affections sociales ne se développent en nous qu’avec nos lumières. La pitié, bien que naturelle au cœur des hommes, resterait éternellement inactive sans l’imagination qui la met en jeu ».

Essai sur l’origine des langues. Chap. IX, OCV, 395.« Je parle de la pitié, disposition convenable à des êtres aussi faibles, et sujets à autant de maux que nous le sommes; vertu d’autant plus universelle et d’autant plus utile à l’homme qu’elle précède en lui l’usage de toute réflexion, et si naturelle que les bêtes mêmes en donnent quelquefois des signes sensibles. Sans parler de la tendresse des mères pour leurs petits, et des périls qu’elles bravent pour les en garantir, on observe tous les jours la répugnance qu’ont les chevaux à fouler aux pieds un corps vivant; un animal ne passe point sans inquiétude auprès d’un animal mort de son espèce. »

Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, lère Partie. Classiques Hachette philosophie, p.63-67 -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.