Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › S’aimer soi-même conduit-il à aimer autrui ? Sujet du 23.06.2014 + restitution + résumé de Narcisse + 1 carte mentale

- Ce sujet contient 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 11 années.

-

AuteurMessages

-

18 juin 2014 à 18h47 #5021S’aimer soi-même conduit-il à aimer autrui ?

L’idée de notre prochain sujet m’est venue en réponse à la question posée dans l’émission « Du coté de chez soi » : La narcissisme est-il forcément un mal ? (France-Culture)

Martin Legros (Philosophie Magazine) distinguerait trois fils qui tisseraient le narcissisme le long de l’histoire :

1) Les morales des sociétés primitives, et la morale occidentale, considéraient que l’individu devait exister « pour autrui ». L’individu devait répondre de ce que la morale tribale/sociale attendait de lui.

2) A partir du moyenne âge (Descartes), le souci de soi, l’écoute de soi, le sentiment de soi ont fini pas se substituer à la morale pour autrui.

3) Aujourd’hui, notamment via les réseaux sociaux, prime le souci de l’image de soi. Le narcissique aurait besoin des autres pour s’estimer. On s’aimerait les uns les autres par images interposées selon l’admiration (les likes) dont les autres nous témoigneraient.En bref, on nous enjoint de nous aimer nous-mêmes pour aimer autrui ? Est-ce si simple ? Parlons-en.

Dans philomagazine, Martin Dru fait dialoguer quelques philosophes. Voici quatre d’entre eux :

(tous les fragments ci-dessous sont tronqués) :L’orgueil peut-il être vertueux ?« Sans doute » répondrait Aristote (384-322 av. J.-C.)

Cet homme est courageux, il est prêt à sacrifier sa vie pour la cité. Ce même homme est généreux, magnanime, il laisse à ses amis les richesses et les honneurs qui lui reviennent. On ne peut que s’incliner devant un tel sens de l’abnégation. Et pourtant, dit Aristote, cet être si noble est guidé par un suprême… amour de soi. Flagrante, insoutenable contradiction ? Non, manière très grecque de concevoir les choses. Dans l’Éthique à Nicomaque, le philosophe distingue un bon et un mauvais égoïsme ou amour de soi (philautia).

« Aucune chance » répondrait Saint Augustin (354-430)

« Se complaire en soi-même, c’est se détacher du bien supérieur immuable, en lequel on devrait se complaire plus qu’en soi-même » (La Cité de Dieu). Le basculement chrétien s’opère : lorsqu’il se voue un amour sans partage, l’homme devient le plus dangereux, le plus redoutable de ses ennemis.Le moi est-il respectable ?« Évidemment » répondrait Descartes (1596-1650)

Je suis (libre) donc je pense (du bien de ma personne). Ce clin d’œil au cogito résume la position de Descartes sur l’estime de soi : « Je ne remarque en nous qu’une seule chose qui puisse donner raison de nous estimer, à savoir l’usage de notre libre arbitre, et l’empire que nous avons sur nos volontés. »« Absolument pas! » répondrait Pascal (1623-1662)

« Qu’est-ce que le moi ? » (Pensées). Il n’est pas un objet de pensée; le moi est cet instinct qui consiste à se faire le « centre de tout », à vouloir être adoré pour mieux dominer ses semblables : « Chaque moi est l’ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. » Ainsi, « le moi est haïssable.18 juin 2014 à 20h09 #5022Une version résumée du mythe de Narcisse

Une version largement tronquée de Brigitte Heller dans « Petites histoires des expressions de la mythologie »Céphise était un fleuve magnifique qui baignait de son cours sinueux la région du Nord d’Athènes. Il faisait partie des divinités aquatiques, ce qui signifie qu’il avait le pouvoir de se métamorphoser, mais aussi, celui de devenir père. Or Céphise était très attiré par une jeune nymphe d’une extraordinaire beauté souvent présente sur ses rives et qui s’appelait Liriopé.

Un jour où celle-ci se baignait nonchalamment dans ses eaux, il l’enlaça au milieu de l’onde et, sans lui demander la permission, lui fit un enfant. La nymphe en fut cependant très heureuse. Neuf mois plus tard, elle mit au monde un bébé superbe qu’elle nomma Narcisse.Petit garçon, Narcisse fut l’objet d’un amour éperdu de la part de ceux qui le rencontraient. Tous s’extasiaient sur la finesse de ses traits, la splendeur de ses yeux, la douceur de sa chevelure.

Toutefois, inquiète de l’orgueil qu’elle sentit poindre dans le caractère de son fils, Liriopé décida d’en savoir plus sur le destin qui l’attendait. Elle rendit visite à Tirésias, un jeune homme que l’on disait infaillible dans ses prédictions. Celui-ci passa un long moment en tête à tête avec narcisse et déclara:

« Cet enfant vivra longtemps à une seule condition : qu’il ne se voit jamais.Désemparée devant ce verdict obscur, pendant les années qui suivirent, Liriopé essaya de ne plus y penser, regardant son fils grandir en force et en beauté. Il devint un adolescent d’une telle séduction, qu’une nuée de garçons et surtout de jeunes filles le suivaient partout et réclamaient son amour.

Néanmoins, Narcisse semblait incapable de tomber amoureux et il ne comprenait pas l’émoi qu’il suscitait. De plus, il se montrait dédaigneux, voire méprisant envers cette cour qui l’entourait. Un jour, où il rejeta durement la tendresse d’une jolie nymphe, cette dernière se révolta : « Je souhaite que toi aussi tu aimes, mais que tu ne possèdes jamais l’objet de ton amour. »

Or, Némésis, la déesse de la colère et de l’indignation (de l’équilibre ou de la justice redistributive) entendit la révolte et, ne supportant les excès, s’énerva à son tour : Pour qui se prend-il, celui-là, uniquement capable de faire couler des larmes ?Némesis attira Narcisse près d’une source d’eau d’où émanait un chant. Extasié devant ce bel endroit, il s’approcha et se pencha vers la source pour se désaltérer. C’est alors qu’il découvrit un adolescent d’une rare beauté, doté d’une chevelure digne d’Apollon. Immédiatement, Narcisse tomba amoureux sous le charme de cette vision et ne put la quitter des yeux. « Qui es-tu, merveilleuse apparition ? demanda-t-il, incapable de comprendre qu’il s’adressait à son propre reflet. Laisse-moi te toucher »

Mais dès qu’il plongeait la main dans l’eau, l’onde se troublait et Narcisse la perdait. « Où es-tu donc, pourquoi te refuses-tu à moi ?Le voilà éperdu devant cet être aimé qui le fuit dès qu’il approche. Il en oublie tout de la vie. Se nourrir, dormir ne compte plus pour lui, il ne peut plus se départir de son reflet dont il est tombé amoureux. Après des jours et des nuits passées à quérir et s’appesantir sur son image, Narcisse perdit la vie.

Le mythe dit qu’il retrouva les nymphes dans l’au-delà et que, prés de la source, à l’endroit même où reposa son corps, une fleur au cœur couleur de safran et aux pétales blancs se mit à pousser, on la nomma Narcisse.

30 juin 2014 à 0h52 #5036Reprise et prolongement de quelques problématiques évoquées pendant le débatQuelle est la question ?

– Toutes les revues spécialisées et tous les psys le disent : s’aimer soi-même est une condition préalable pour aimer autrui. Notre rapport à autrui serait donc fonction de l’estime que l’on se porte à soi-même.

– La question implique que nous ne pouvons aimer autrui sans préalablement avoir une capacité à nous «aimer nous-même ». Ouvrons le débat.Quel est le problème ?

– On peut s’aimer soi-même sans aimer autrui, il n’y a pas nécessairement un rapport entre s’aimer soi, et aimer autrui.

– On peut en effet avoir le sentiment de rencontrer des personnes qui semblent n’aimer qu’elles-mêmes, comme si elles étaient seulement mues par un principe narcissique absolu. Mais il s’agit là d’un stéréotype. Dans la réalité, le narcissique ne peut s’admirer que dans le regard d’autrui. S’il n’y parvient pas, il finit par se haïr, voire même par s’autodétruire.

– Le plus souvent, on observe ce narcissisme selon lequel on aime autrui à proportion de l’attention qu’il nous accorde. C’est donc soi-même qu’on aime dans le regard de l’autre.

– Dans les faits, on s’aime par images interposées, mais comment passe-t-on de l’amour de soi à l’amour de l’autre ?Comment comprendre ce «soi-même» ?

– L’hypothèse de base est celle-ci : nous aimerions l’autre en rapport avec l’image que nous avons de nous-même. Lorsque cette image n’est pas très valorisante, sommes-nous incapables de nous représenter l’autre d’une façon qui soit valorisante pour lui ?

– Ça commence dans l’enfance, les parents (l’environnement) sont comme un miroir pour l’enfant : s’ils ne lui renvoient pas une image positive, l’enfant a du mal à se construire.

– On observe effectivement que les gens qui ont une trop mauvaise image d’eux-mêmes ont de grosses difficultés à vivre avec les autres. Ils se mettent très souvent en conflit.

– Jean-Jacques Rousseau (L’Emile, livre IV, page 527/528) distingue l’amour de soi-même et l’amour-propre. Le premier est en rapport avec le fait de prendre soin de soi (de sa propre conservation), tandis que l’amour-propre est celui où on se compare à autrui, celui où on se met en rivalité avec lui.

– On ne peut aimer l’autre que lorsqu’on est relativement apaisé avec soi-même.

– Le scénario le plus courant consiste à rechercher l’amour de l’autre en compensation de celui que l’on n’a pas en soi.

– Ce «soi-même» se comprend comme une partie intérieure à soi-même que l’on méconnaît, parfois que l’on déteste, et dans le meilleur des cas, dont on prend soin.

– Idéalement, on est auteur de soi-même, du dialogue que l’on construit en soi, et sur soi.Honnêtement

– A mon avis, il est malhonnête de s’aimer soi-même car, à se regarder sans détour, c’est soi-même que l’on cherche partout, un monstre sommeille en nous.

– « L’enfer, c’est les autres » conclue Sartre dans « Huit clos ».

– Dans «Mémoires d’Hadrien » Marguerite Yourcenar résume la position du sage : ce n’est pas lui-même qu’il aime en raison de ce qu’il sait de lui.

– Mais quoi qu’il en soit, l’être humain ne parvient pas à aimer l’autre comme lui-même.

– Si je me pose la question : Ai-je vraiment aimé quelqu’un ? Je vois que j’ai surtout aimé des personnes qui avaient des qualités que je n’avais pas. Elles témoignaient de valeurs que je n’avais pas moi-même. Dans ce cas-là, comment puis-je parler d’un amour pour moi ?

– Sommes-nous conduits par un amour (un attrait ou une attirance) pour l’autre en raison de nos manques, et précisément dans l’espoir de faire siennes les qualités de l’autre ?

– Je ne serais pas si optimiste. On veut simplement s’approprier l’autre et bénéficier au premier chef de ses vertus, on veut s’épargner d’avoir à travailler sur soi-même.

– On peut avoir l’intuition que les autres sont comme nous sommes, imparfaits, peu aimables. Il faut donc s’aimer soi pour aimer l’autre.S’aimer par images interposées

– Aimer soi-même et aimer autrui ne sont, à mon avis, pas comparables. Ce qu’on connaît de soi n’est pas une projection, on est dans un rapport direct à soi-même. L’autre, je m’en fais une image, par conséquent, j’aime une image de l’autre. Il y a donc une différence entre le traitement de soi, et le traitement de l’autre.

– Je suis d’accord sur la différence de traitement entre soi et l’autre, mais si on aime autrui par rapport à une image projetée, il en est de même avec soi-même, on projette une image de soi dans le regard de l’autre. L’image est double, il y a celle de l’autre que je projette sur lui (ce sont généralement les attentes que j’ai d’autrui), et il y a l’image de moi que je présente à l’autre (c’est ce que je propose à autrui d’attendre de moi).

– Les images interposées sont comme un voile intermédiaire au travers duquel nous communiquons. Mais sommes-nous capables de nous entendre au-delà du voile ? Avons-nous la possibilité d’entendre des différences ?

– Se pose donc la question de la réalité des liens, et du rapport effectif entre les personnes. Pouvons-nous accéder à l’autre autrement que par des images « projetées ». Pour ma part, cela repose la question de départ : pour parvenir à un rapport effectif et authentique avec autrui, faut-il au préalable s’aimer soi-même ? Autrement dit, faut-il avoir construit un dialogue avec soi-même pour parvenir à entendre le dialogue que l’autre construit également avec lui-même ?Peut-on connaître l’autre ?

– Comme chacun se cherche dans l’autre sans y parvenir, chacun est renvoyé à son image et finalement, les gens se séparent.

– La connaissance de l’autre relève-t-elle du fantasme ?

– Est-ce que l’on parvient à connaître autrui ? Faut-il le connaître pour l’aimer, ou faut-il l’aimer pour parvenir à le connaître ?

– Se connaître est un travail perpétuel.

– L’image que j’interpose entre moi et l’autre est-elle aimante, est-elle aimable et finalement, est-elle aimée?

– C’est une question que je me pose, si je me mets à la place de l’autre, qu’est-ce qui chez-moi est digne de son amour ?

– Est-ce que je dois trouver quelque chose chez moi que j’aime pour que l’autre m’aime aussi ?

– L’image que je renvoie à autrui lui laisse-t-elle un espace qui lui permette d’accéder à lui-même, un espace qui lui permette de se construire ?La fin des transcendances, la fin des systèmes porteurs de sens

– Dans l’amour chapeauté par un idéal à visée universelle ou par des principes religieux, bouddhiques… on s’inscrit dans une direction où le devoir a du sens : on se représente soi-même, et le couple, dans un dépassement des egos.

– Dès les années 70, on a appris à se libérer de l’autorité et à aimer par soi-même. Aujourd’hui, on aime à partir d’un « moi » qui s’affiche et qui se répand sur les réseaux sociaux.

– Sur internet, le Moi apparaît comme exacerbé, hypernarcissique, il est constamment en représentation de lui-même par lui-même. En fait, sans au-delà (sans arrière-monde) tout s’étale dans le présent. L’extension dans l’espace compense la réduction du temps long inhérents aux transcendances.

– En fait, aimer selon « agapè* » n’est possible que s’il existe un arrière plan-religieux ou à portée universelle. *Agapē (ἀγάπη) mot grec désignant l’amour divin et inconditionnel.

– Je pense qu’on peut aimer, être disposé à aimer, être attentionné sans connaître l’autre dans la réalité. C’est une disposition de l’être, un intérêt pour autrui et ses diverses façons de se construire.Des représentations de soi à la construction de soi

– Le travail des images à travers l’autre contribue à nous fait grandir, car nous ne sommes pas tous des « bouddhas accomplis».

– De fait, l’acceptation de ses propres failles est une forme d’amour de soi.

– On discute selon des représentations qui s’interposent entre nous le monde, qu’elles soient liées à une philosophie, bouddhiste ou autre, ces représentations sont-elles des fictions, ou proposent-elles des cadres de pensées (heuristique) qui nous permettent d’exister ?

– Pour Deleuze, l’intensification de l’existence suppose non pas de s’aimer soi-même, mais de renouer avec une force créatrice, d’expérimenter des « devenirs », des « lignes de fuite » qui défont, qui réorganisent une identité.

– Finalement, on pourrait reformuler ainsi notre question de départ : Dans la relation, quel espace s’aménage-t-on pour soi, et pour autrui, pour apprendre à considérer l’autre dans sa construction avec lui-même ?

Bonus B)Une citation de Gustave Flaubert

« Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été. »

Cette phrase tirée d’une correspondance de Gustave Flaubert a inspiré à Marguerite Yourcenar l’écriture du roman historique: Mémoires d’Hadrien.

Sujets corrélés

– Que peut l’amour (à partir du portrait d’Elise Boghossian, acupunctrice humanitaire) ? + compte-rendu

– Faut-il aimer rarement pour aimer beaucoup ? + Compte-rendu.

– Quelle est la place de la sexualité dans le couple ? + compte-rendu et carte mentale

– L’amour est-il une aliénation ? + compte-rendre

– S’aimer soi-même conduit-il à aimer autrui ? + compte-rendu et carte mentale

– Nouons-nous, quel est le sens de la vie à deux ? + compte-rendu et carte mentale

– Avons-nous la philosophie de nos affects ? + compte-rendu et carte mentale

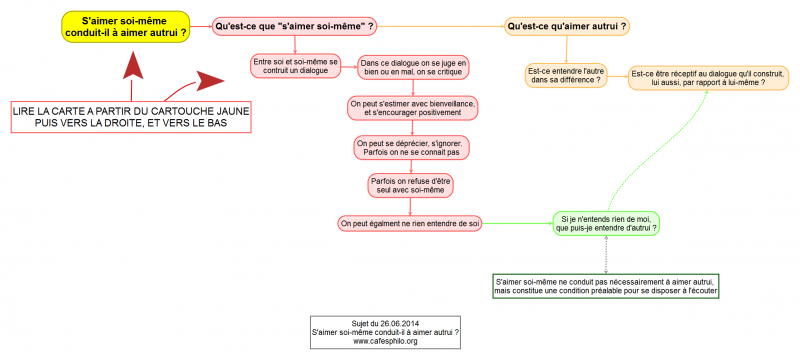

– Que dit la sexualité de nous ? + compte-rendu et illustration30 juin 2014 à 5h04 #5039Une seule carte mentale pour une partie seulement du problème B)

Si l’image ci-dessous n’est pas nette, merci de cliquer sur le lien dans « Fichier attaché » :

Cartementale1Saimersoi-mmepermet-ildaimerautrui.pdf

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.