Toutes mes réponses sur les forums

-

AuteurMessages

-

Ci-dessous, un argument d’Aristote en faveur de la démocratie.

« Actuellement, en effet, ce sont les citoyens réunis qui rendent la justice, délibèrent, décident, et ces décisions portent toutes sur des cas particuliers. Certes, pris individuellement, les différents citoyens sont sans doute pires comparés à l’homme le meilleur, mais la cité est composée de beaucoup de ces gens, et comme un festin auquel on participe collectivement est meilleur que celui qui ne concerne qu’une seule et même personne, pour cette même raison aussi une masse nombreuse décide mieux que n’importe quel individu. De plus, la multitude est plus difficile à corrompre : comme une plus grande quantité d’eau, la masse est plus difficile à corrompre que des gens peu nombreux. Or, quand un individu est dominé par la colère ou quelque autre passion de ce genre, il est nécessaire que son jugement soit altéré, alors que, dans l’autre cas, c’est toute une affaire pour que tous se mettent en colère et se trompent en même temps. »

Aristote. Politiques, III, 15.En résumé, deux arguments essentiels : une masse, plus nombreuse, décide mieux, qu’un individu ou qu’une oligarchie (dont le savoir, l’expérience et l’aptitude à se rendre compte de la diversité sont nécessaires plus limités que la masse prise dans son ensemble, et à qui on prend les avis.

Une masse est plus difficile à corrompre qu’un individu et/ou qu’une oligarchie.Un argument d’un autre genre contre la valorisation excessive de la raison efficace et toute puissante :

Voici un très court extrait d’une conférence intitulée : Du bon usage de l’impasse dans la pensée, de Patrice Loraux, un philosophe peu connu :4- Un rat très malin sort trop vite du labyrinthe ; un rat qui l’est moins se heurte partout, mais dessine ainsi le dédale. Sorte d’apologue chinois.

5- Ni trop génial ni trop borné, un philosophe comme Aristote se heurte aux difficultés, mais ainsi, il les indique, persévère et poursuit pensivement sans se perdre dans aucune aporie abyssale.

6- Modifions la fiction en supprimant l’observateur (vérificateur, psychologue cognitiviste mesurant les performances…) : la pensée exige de n’être pas placée sous surveillance.

7- On le comprendra mieux plus tard : c’est un labyrinthe dont il n’y a pas à sortir à la différence de la Caverne de Platon.

Voici le lien où l’on peut retrouver cette prise de notes : https://lycee-henri4.com/wp-content/uploads/2020/11/Conference8.pdf

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> NOUVEAU : Le groupe Signal pour une philosophie pratique de la connaissance de soi. Cliquer ici.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)Un compte rendu à partir de la citation de Robespierre

Nous étions environ 25 personnes pour cette rencontre.

La citation de Robespierre , ci-dessous :

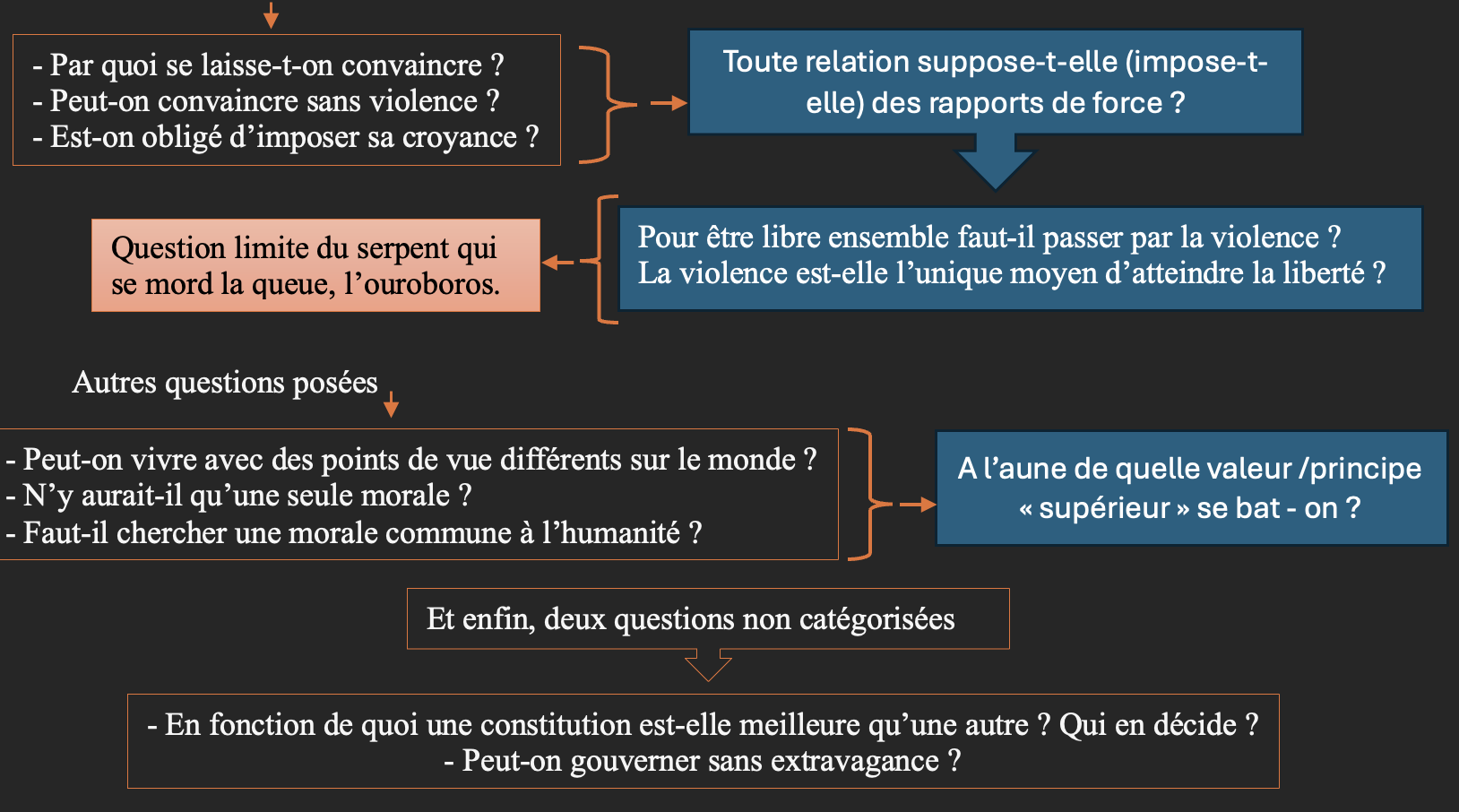

« La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffit à un peuple d’entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés. »Et les questions qu’elle a suggérées (accompagnées d’une analyse et de reformulation) :

De la proximité des questions :

– les 3 premières évoquent un type de rapport de force (de persuasion dans nos rapports à autrui).– Les 3 suivantes interrogent l’horizon des valeurs : à l’aune de quoi le rapport de force (morale, croyance, valeur) s’établit-il ? La tension semble résulter de la possibilité (ou de l’impossibilité) de partager un monde commun, notamment en raison de la diversité des mobiles, valeurs, cultures, intérêts qui animent chacun, les peuples et les nations.

Les deux dernières questions sont (à mon sens, et dans ce premier temps) en rupture avec les précédentes. La question de la constitution pose celle des moyens de se gouverner, de faire État pour un peuple/une nation.

La dernière fait appel sur un mode ironique à notre subjectivité, elle souligne certainement le manque de rationalité et d’éthique de ceux qui nous gouvernent.

Quant aux deux questions du rapport « violence et liberté », elles supposent le dépassement de la question : en effet, si la violence conduit à se libérer, celui qui en subit le jouc, voudra à son tour se venger et/ou retrouver sa liberté perdue. Et, inversement, si ma liberté se gagne au détriment d’autrui, il ne tardera pas à vouloir la renverser.

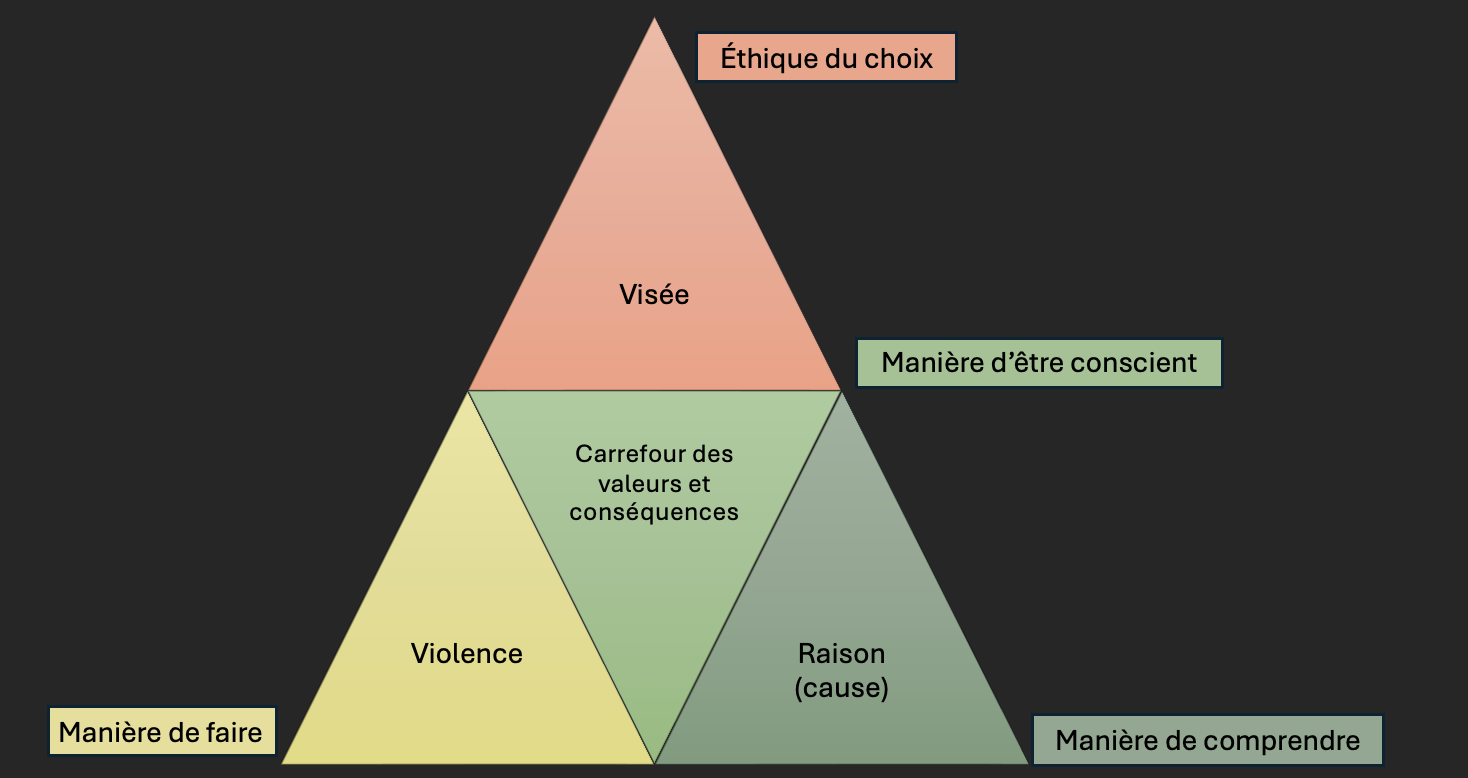

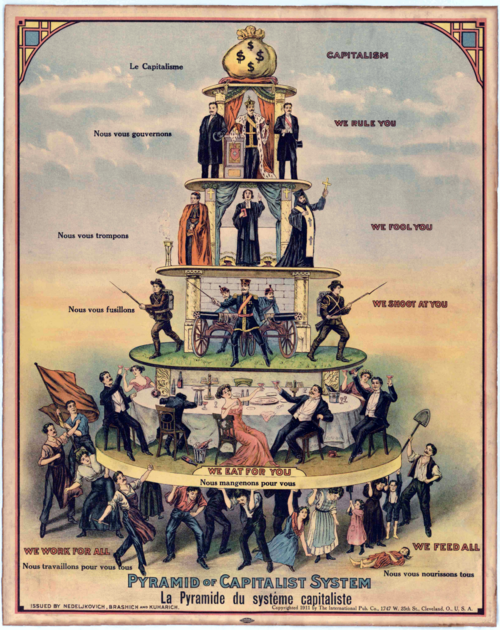

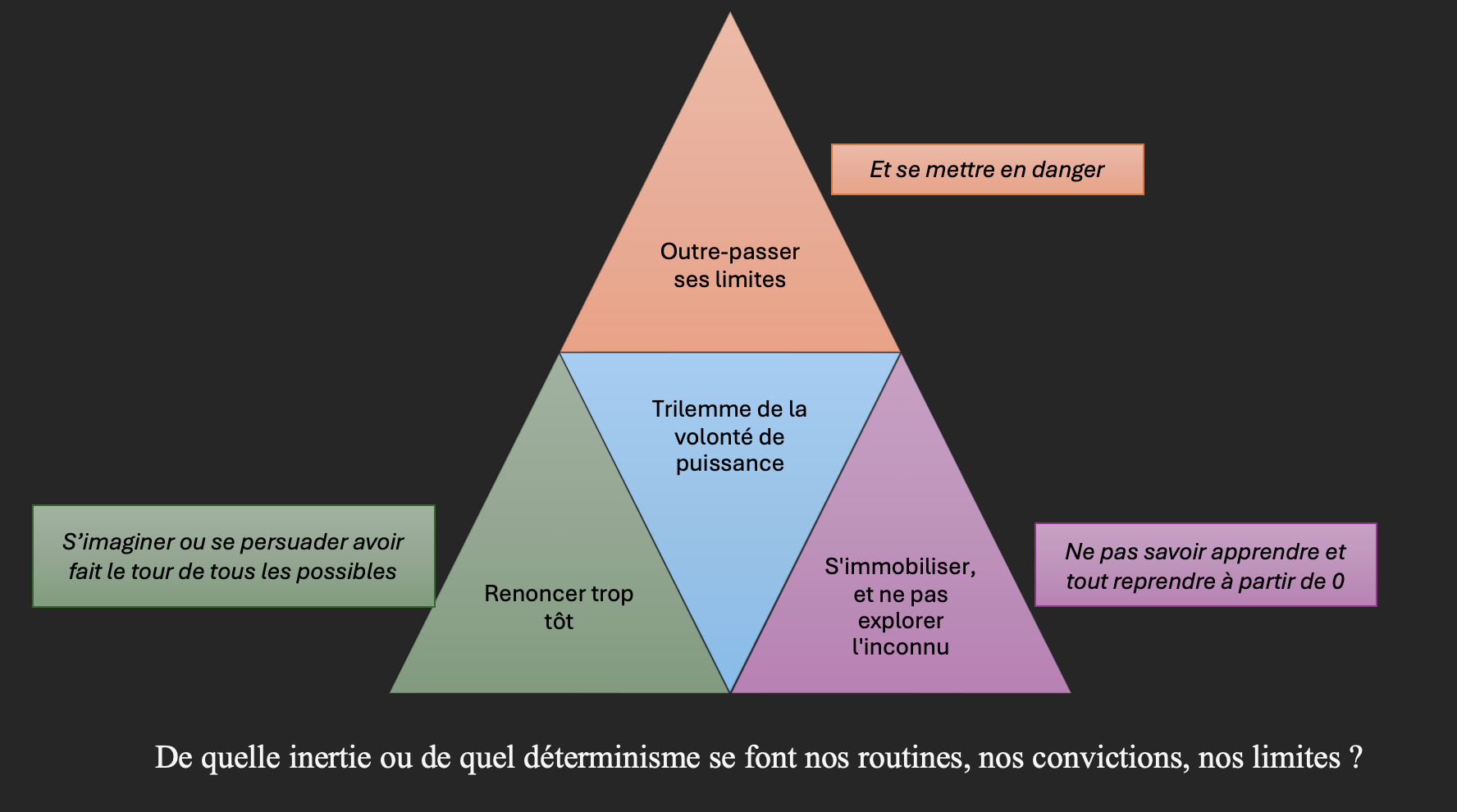

En gros, ça peut se représenter dans le schéma ci-dessous :

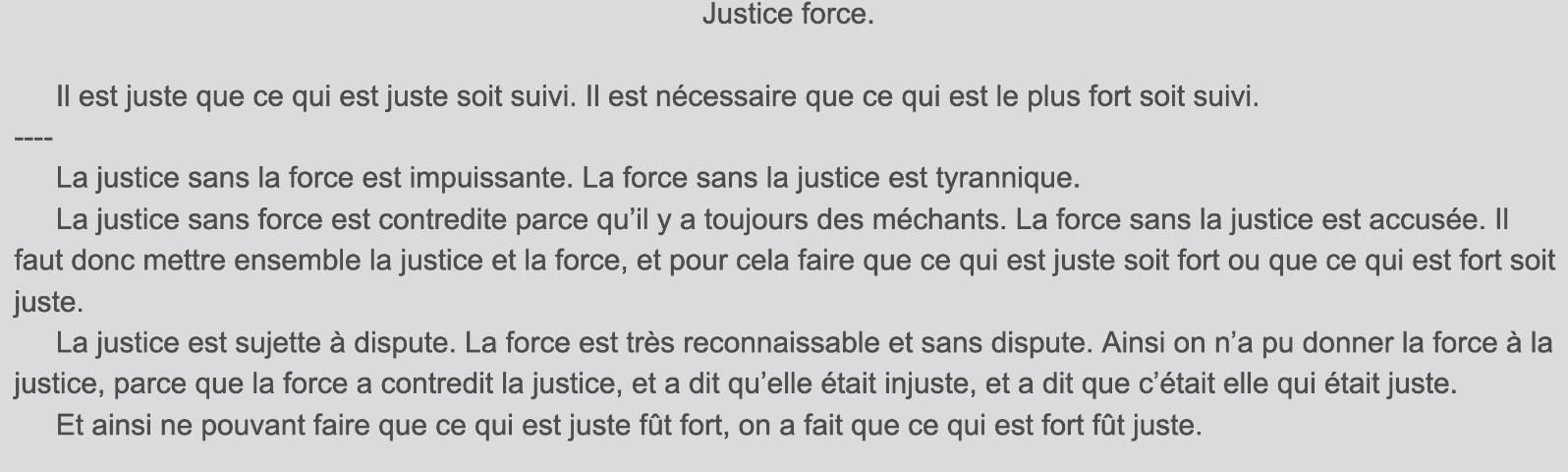

Spoiler alerte. En fin de débat, il m’a semblé que la discussion pouvait se rapporter à la citation de Pascal (cliquer ici) que Philippe connaissait par cœur :

Bien entendu, je ne partage pas toute la philosophie de Pascal, notamment son volet moral qui laisse supposer, bien qu’il ait raison dans les faits, que c’est la justice du fort qui s’impose, et non celle du plus juste (ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste).

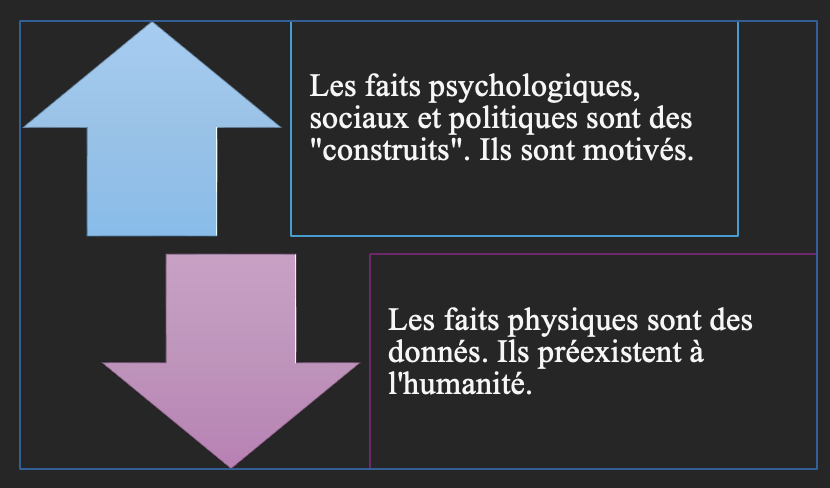

Mais, en philo, il ne s’agit pas de donner raison aux faits, de prendre pour acquit qu’ils s’imposent d’eux-mêmes, comme s’ils n’étaient pas le produit d’une manière de voir, comme s’ils ne résultaient pas d’une volonté, de désirs ou encore, d’intérêts qui animent des groupes contre d’autres groupes, des classes sociales contre d’autres classes sociales, des gouvernants contre des gouvernés, des nations contre d’autres, etc. Les faits sociaux sont construits.

Par rapport à la citation de Pascal

De cette citation, je retiens cette tension qui, dans les groupes humains, structure les rapports entre justice et pouvoir. Ce sont des constantes historiques et anthropologiques. En effet, il n’existe aucun groupe social, tribu, cité-État, empire ou nation qui n’ait dû, pour se gouverner et se maintenir dans l’histoire, contenir cette tension entre pouvoir (qu’il soit militaire, politique et/ou économique) et justice (qu’elle soit divine, sociale, redistributive) afin précisément de « se stabiliser », afin de ne pas s’auto-détruire totalement. Mais notre débat n’a pu ou su se focaliser sur une tension spécifique afin de la creuser plus à fond (et c’est normal dans un groupe assez diversifié). Cela dit, j’ai retenu un ou deux points sur le fond et sur la forme de notre échange.Un point aveugle à l’égard de ce que l’on est, et éventuellement à la violence que l’on porte en soi.

En situation de conflit et/ou de violence, lorsqu’on s’y trouve pris et/ou lorsqu’on agresse l’autre, en sommes-nous conscients ? Si oui, peut-on alors cesser l’agression et résoudre ensemble le problème ? La question a été posée.

C’est probablement ce qui convient de faire (être conscient des effets de soi sur l’autre, revenir à la raison, se comprendre, faire appel à des médiateurs, à plus de justice, à plus d’éthique pour ne pas se perdre davantage dans la passion et l’aliénation du moment, etc), mais ce n’est pas ce qui se fait à l’échelle du monde aujourd’hui, ni ce qui se fait toujours à l’échelle de soi et de nos interactions interpersonnelles.Tant de savoirs.

Sont évoqués une diversité de théories et d’auteurs, notamment en sciences sociales (je poste des références en bas de page) : Stanley Milgram (et l’autorité scientifique), le désir mimétique (René Girard), l’expérience de Stanfort (prisonnier et gardien), de Nash (conformisme), Michel Terestchenko (philosophe), Eichmann (et la banalité du mal d’Arendt) Yan Patocka (philosophe tchèque), Nicolas Grimaldi (philosophe), mais aussi des théories de la guerre, de la géopolitique. Des choses, des références que, pour la plupart d’entre nous, avons seulement ouï-dire, que nous imaginons ou connaissons à différents degrés. Rousseau a été mentionné en raison de la réticence pour un homme non encore corrompu par la société (et les groupes d’intérêts que toute société constitue), à faire souffrir autrui. En effet, on souffre naturellement de voir souffrir l’autre. Une empathie nous rattache à l’être humain, à tout être humain si on ne porte pas en soi de contentieux. A l’époque, Rousseau parle de « pitié » (voir ici) et souligne la différence entre l’amour de soi (estime de soi) et l’amour-propre (celui qui envie l’autre, se compare à lui et reste autocentré, préoccupé par son seul moi).

Entre soi, l’autre et le monde.

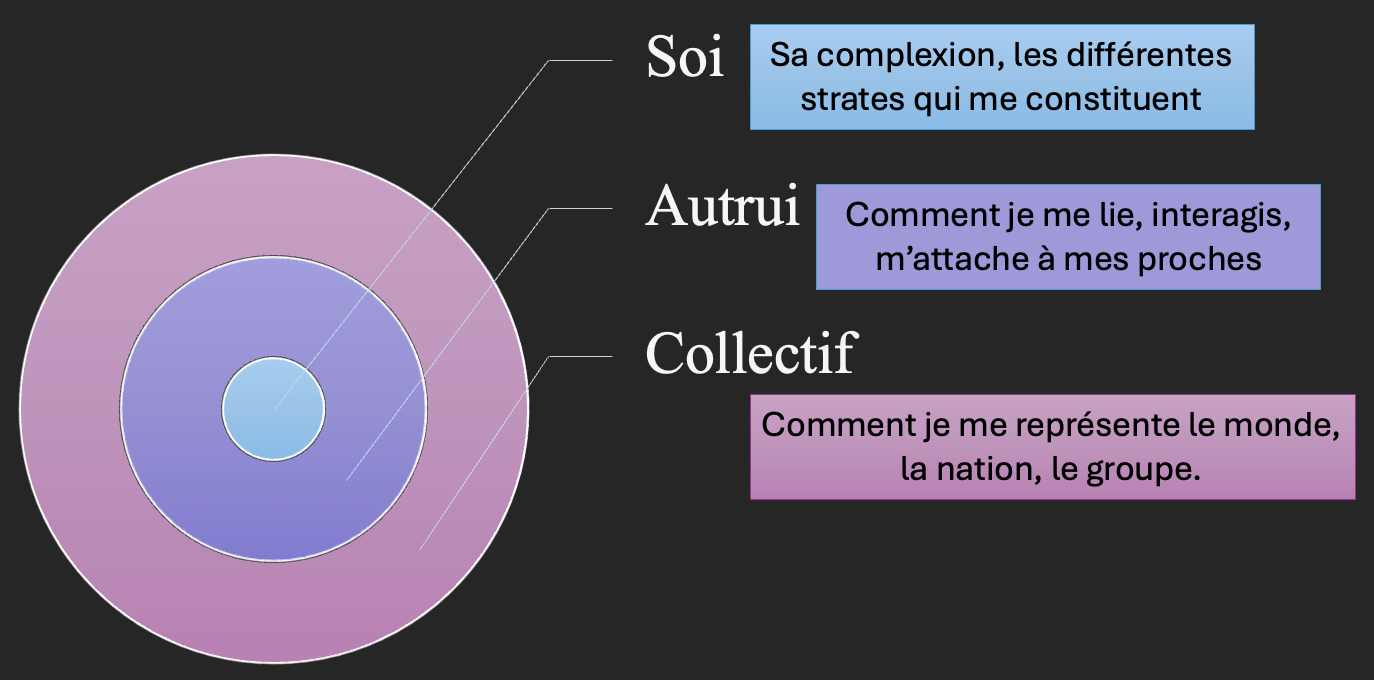

Dans ce second temps, l’ordre du problème qui se construit est d’une part, celui du rapport à la liberté en soi (sphère du privé, de l’individu, des interactions personnelles) et celui d’autre part, du rapport au groupe et au collectif par lequel on se gouverne.

Les rapports à soi, à autrui et au collectif, lors de notre échange, n’ont pas été beaucoup différenciés. Or, ils ne se vivent pas sur les mêmes plans, avec les mêmes référents, avec les mêmes valeurs, ni en raison des mêmes buts. On ne s’y trouve pas impliqué de la manière. Chacun de nous, de normalement constitué, fait la différence entre soi, l’autre et le collectif. Cela a été malgré tout souligné lors notre échange, mais peu exploité.

Ensuite, le lien a été fait avec la taille du groupe (de la commune, au département, à la nation) et le besoin de se référer à une décision qui doit être prise, autrement dit à une autorité. Une autorité ou à quelque chose qui fasse autorité (une valeur, un comité éthique, un groupe de citoyens, une convention, une association, etc.). En effet, un ordre de priorité des décisions à prendre doit être défini, car la réalité n’attend pas. La question qui se pose est celle de l’adéquation d’une réponse susceptible de satisfaire, au mieux, tous les plans de notre réalité, avec la difficulté que nous avons de la reconnaître comme étant « commune » à tous. En effet, notre réalité n’est partagée par aucun dans les mêmes conditions. Nous vivons sur une même planète sans en partager la même réalité (psychologique, sociale, économique, environnementale, etc.).

Une prise de recul.

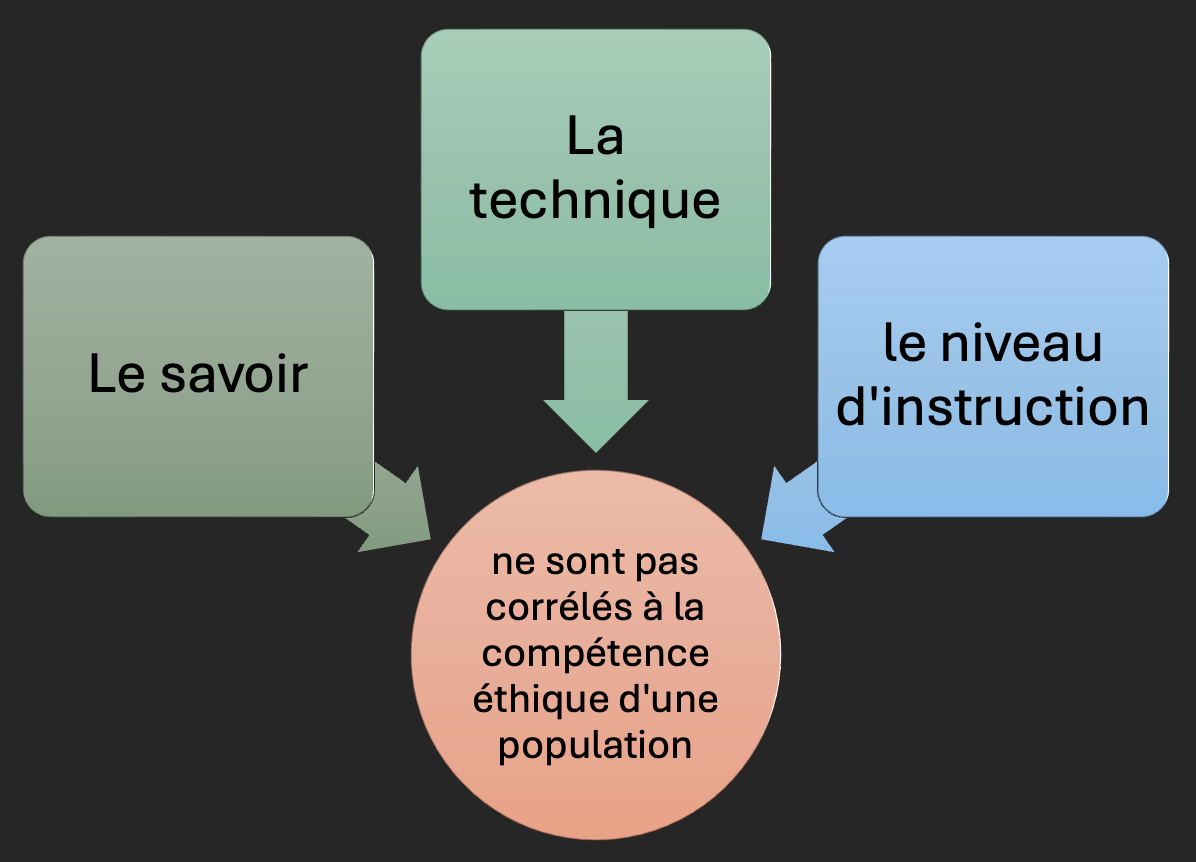

Je note cet aller-retour entre les exemples, les références et peut-être une « volonté générale » du moment qui ne parvient pas à faire aboutir le débat avec plus de clarté. Toutes sortes de raisons peuvent être invoquées, mais je retiens deux choses : la rupture ou le fossé qui a été souligné entre le niveau d’instruction et la compétence relationnelle (la sensibilité, l’attention à l’autre), il n’y a pas de lien nécessaire entre les connaissances et la sensibilité, entre le niveau d’instruction et ses valeurs morales, entre le niveau technologique d’une civilisation et son éthique. Ces deux niveaux sont-ils antinomiques ou simplement mal articulés ? Autrement dit, développons-nous nécessairement l’un au détriment de l’autre ? Ou cela ne relève-t-il que notre conditionnement ?Second point : le fait que nous soyons tous capables (hors cas pathologique) de faire la différence entre soi et autrui, entre le personnel et le commun, entre l’intérêt privé et l’intérêt général, nous rend aptes à résoudre la / les crises que nous traversons. L’idée serait de savoir le faire avec un minimum de dégât pour soi, pour autrui et pour le monde. Ou, pour le formuler sur un mode positif : avec un maximum de bonheur partagé pour tous.

A ce titre, je trouve intéressant d’aller autant vers une connaissance de soi, que celle du monde et de connaître (pour revenir à notre sujet socio-politico-démocratique) l’expérience de démocratie directe qui a lieu en ce moment même dans la Creuse (réf ci-dessous). Elle témoigne du fait que le fatalisme ambiant et les déterminismes politico-sociaux n’ont rien d’une fatalité, en dépit des inerties certaines et du cynisme qui anime ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui.Des références, des ressources

– La série des quatre exposés ci-dessous d’Annick Stevens : Réinventer la démocratie

1° La faillite du système.

2° La Révolution, la république représentative vs la démocratie directe.

3° Retour aux sources, la démocratie en Grèce Antique.

4° Démocratie directe, ils l’ont fait.Deux conférences de Michel Terestchenko

– Vulnérabilité, banalité du mal, banalité du bien.

– Relativisme et universalité des valeurs : existe-t-il des réalités morales ?Jan Patočka

Philosophe de la dissidence – Répliques. 1998

Hannah Arendt

– Une série de 4 épisodes sur « Condition de l’homme moderne » France Culture 2022.Nicolas Grimaldi :

– L’effervescence du vide. Libraire Mollat. 2012Deux références à liées à J.-J. Rousseau :

– Rousseau, par Pacôme Thiellement. La Révolution arrive.

– Rousseau par Martin Rueff, un spécialiste, lors d’un cours au Bénin : Éduquer les filles.Un peu de géopolitique :

– Une histoire de la création des Nations (et des apatrides). Guillaume Fleurance.

– Ukraine, une guerre totale | Gabriel Galice. Economiste et politologue, président de l’Institut International de Recherches sur la Paix à Genève (GIPRI).

– Dans ce forum, trois théories sur la guerre : la guerre juste, la guerre utilitaire, la guerre selon Clausewitz.

– Jacques Baud, pour comprendre la guerre russo-ukrainienne. Le plan de paix en 28 point.

– Emmanuell Todd. Elucid Media. 30/01/2026Expérience de psychologie sociale :

– L’expérience de Milgram, expliqué par David Louapre, de Science Etonnante. Durée 22mn.

– Edward Bernays, le neveu de Freud, n’a pas été mentionné, mais il vaut la peine de le connaitre son « influence ».A propos d’économie

Adam Smith est considéré comme le père du libéralisme. Mais c’est faux, C’est l’ultra libéralisme qui en détoure la pensée pour se l’approprier. Ecouter ici, Dixit, qui resitue sa pensée.Pour celles/ceux qui doutent que l’économie et la mondialisation financière soient compatibles avec la démocratie, vous pouvez écouter le cours d’économie de David Cayla (professeur d’économie à l’université de Nantes). Cliquer ici.

Vous pouvez écouter aussi l’anthropologue David Graeber, expliqué par Tzitzimitl, Esprit Critique. Cliquer ici.A propos de la citation de Robespierre,

– La terreur, comme on vous l’a jamais racontée. Par Pacôme Thiellement sur Blast Info.

>> Podcast tiré de la série : L’empire n’a jamais pris fin. (Cliquer ici)Soyez les bienvenus-es pour rédiger votre réaction, ce que vous avez retenu, la réflexion que notre échange ou que ce compte rendu vous inspire. Merci de votre attention. Ps : ci-dessous (message suivant), j’ai rajouté deux références, l’une d’Aristote, liée à des arguments en faveur de la démocratie, l’autre provient d’un philosophe atypique, Patrice Loraux, qui se méfie d’une philosophie trop académique : Du bon usage de l’impasse dans la pensée

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> NOUVEAU : Le groupe Signal pour une philosophie pratique de la connaissance de soi. Cliquer ici.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)21 janvier 2026 à 18h34 en réponse à : Réunion du Café Philo autogéré d’Annemasse le Mardi 6 janvier 2026 #8040Un mini compte rendu, pour la forme.

« Pour être sûr, je doute de tout ».Blague ironique à propos de Descartes.

La question touche à la philosophie de la connaissance, et par rapport à Descartes, à la métaphysique (science qui dépasse l’ordre des étendues (= ce qui est mesurable dans le temps et l’espace)

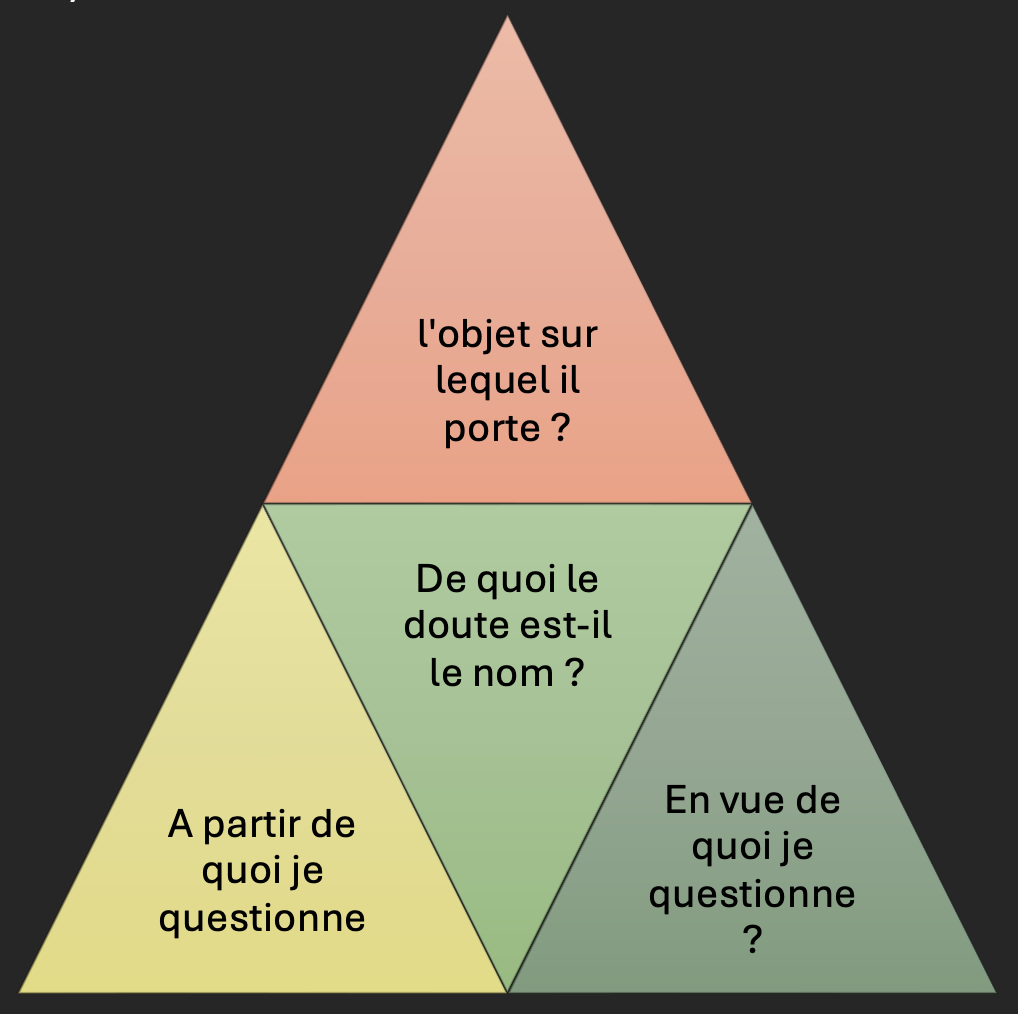

De quoi le doute est-il le nom ?

Selon que le doute (le questionnement de ce qui est) porte sur :

– soi et l’être pensant = problème existentielle de l’identité et la réalité du soi.

– Sur autrui, sa femme, la société = problème du sens de la vie sociale, politique, du sens des civilisations.

– Sur la philosophie de la connaissance et la science : que peut la raison ?

ou encore sur le poids de l’économie, de la justice, de l’éducation etc. dans les choix politique, on ne pose pas la même question.Ces différentes manières de douter ne sont pas comparables entre elles par les manières de procéder, par les visées recherchées, par la possibilité d’obtenir des résultats, par la volonté qui anime le chercheur, etc.

Descartes cherchait, au XVIème à fonder une science de la vie, au même titre que Galilée et Newton ont fondé une science physique : une science de la matière. D’où l’amorce du doute pour questionner l’ensemble de la philosophie jusqu’à lui. A la suite de quoi, il fonde une méthode, non plus pour douter, mais pour proposer une manière d’apprendre.

Dans le débat, il semble que c’était plutôt les questions « existentielles » qui prenaient le pas sur les autres préoccupations : il s’agissait de ne pas être paralysé par le doute.

Polémique sur la formulation : Je pense, je suis / je pense, donc je suis.

Les deux formulations existent, Descartes le dit en deux façons :

Dans les Méditations métaphysiques, il témoigne d’une lumière intuitive : quoi que je pense, je suis.

Dans la Méthode, il résume sa méditation : je pense, donc je suis.

Dans tous les cas, il s’agit pour Descartes d’asseoir des éléments certains d’une pensée métaphysique (claire et distincte), c’est-à-dire, qui dépasse les sens sur lesquels on ne peut se fonder, puisqu’ils sont trompeurs.Piège éventuel : douter de tout sans méthode, sans structure… et se perdre dans la forêt.

Un compte rendu de notre débat sur la question existentielle (Sartre)

Nous étions une vingtaine de participants pour clore l’année (30 décembre) avec ce dernier café philo :

Une fois n’est pas coutume, je commence par des impressions communiquées en fin de débat.

Le témoignage d’une participante : je ne savais pas à partir de quoi intervenir, ma réflexion personnelle ou ce que j’ai lu sur le sujet de l’existentialisme ?

Ma réponse : A chacun d’adapter son intervention à la diversité et à l’évolution des échanges. La pratique du café philo s’appuie sur le fait de permettre le débat, mais également sur celui d’examiner les pensées mises en partage. On cherche autant à comprendre sa pensée que celle d’autrui, on vise une certaine lucidité en essayant d’être informé de ce qu’implique nos raisonnements, les présupposés sur lesquels ils s’appuient, les conséquences qu’ils entrainent.Une remarque préalable par rapport à la thématique de l’existentialisme :

Il est possible (si ce n’est plus que probable), que tout le monde ne reconnaît pas la proposition de Sartre, à savoir : l’existence précède l’essence. En conséquence, le long d’une conversation, l’idée même de l’angoisse existentielle peut ne pas être entendue, si ce n’est qu’elle ne cherche à être évitée ou simplement réfutée. Mais, ce n’est pas grave en soi. Il importe que la « rencontre » dans l’échange ait lieu avec précisément ce qui nous semble y résister : l’autre, le tout autre ou encore soi, le profond en soi. Certes, il faut néanmoins dépasser le fait de l’incommunication, tout en s’évertuant à ne pas se laisser piéger par des renoncements prématurés, des jugements précipités, l’incapacité ponctuelle de penser ou encore, des positionnements dogmatiques invétérés (ce qui ne saurait convenir à la pratique des cafés philo) 😉

Quelques problématiques retenues sur le thème de la crise existentielle.

Dans un premier temps, la crise existentielle est présentée comme une peur fondamentale, (une angoisse plus précisément) en regard à notre liberté de conscience. En effet, nous avons coutume d’expliquer les raisons de nos choix par les obligations qui nous lient à autrui, à nos projets, à notre famille, notre patron, à la patrie, etc. Or, selon Sartre, il ne s’agit-là que d’excuse (de mauvaise foi) car, rien – par essence, ne nous empêche d’être absolument libre de nos choix. A chaque instant nous pouvons faire ce qui nous plait, ou nous déplait ou faire encore ce qui nous nuit. Rien ne nous en empêchera si ce n’est notre propre volonté. (Voir nos ressources en introduction ici)Certes, nous savons, et Sartre en partage l’idée, que la conscience n’existe qu’en fonction des autres, tandis que notre identité se constitue par et avec le regard d’autrui. De ce point de vue, la liberté absolue est une abstraction : si nous sommes libres, c’est « en situation » et dans un rapport à un environnement donné. Néanmoins, selon Sartre, autrui est « opaque », il n’existe que pour-soi, autrement dit, autrui n’est pas vu pour lui-même, mais seulement à l’aune de nos besoins, de notre perception, de nos filtres, de notre culture (etc) lesquels n’excèdent pas notre subjectivité, notre intentionnalité.

Mais, et Clarisse avance une proposition forte : La crise existentielle (le sentiment que la vie n’a pas de sens) n’est pas forcément un problème à éliminer, mais plutôt un « stimulus salutaire » qui pousse à l’action. La liberté est, pour Clarisse (et pour Sartre), la cause même de l’angoisse. Elle est une invite à l’action.

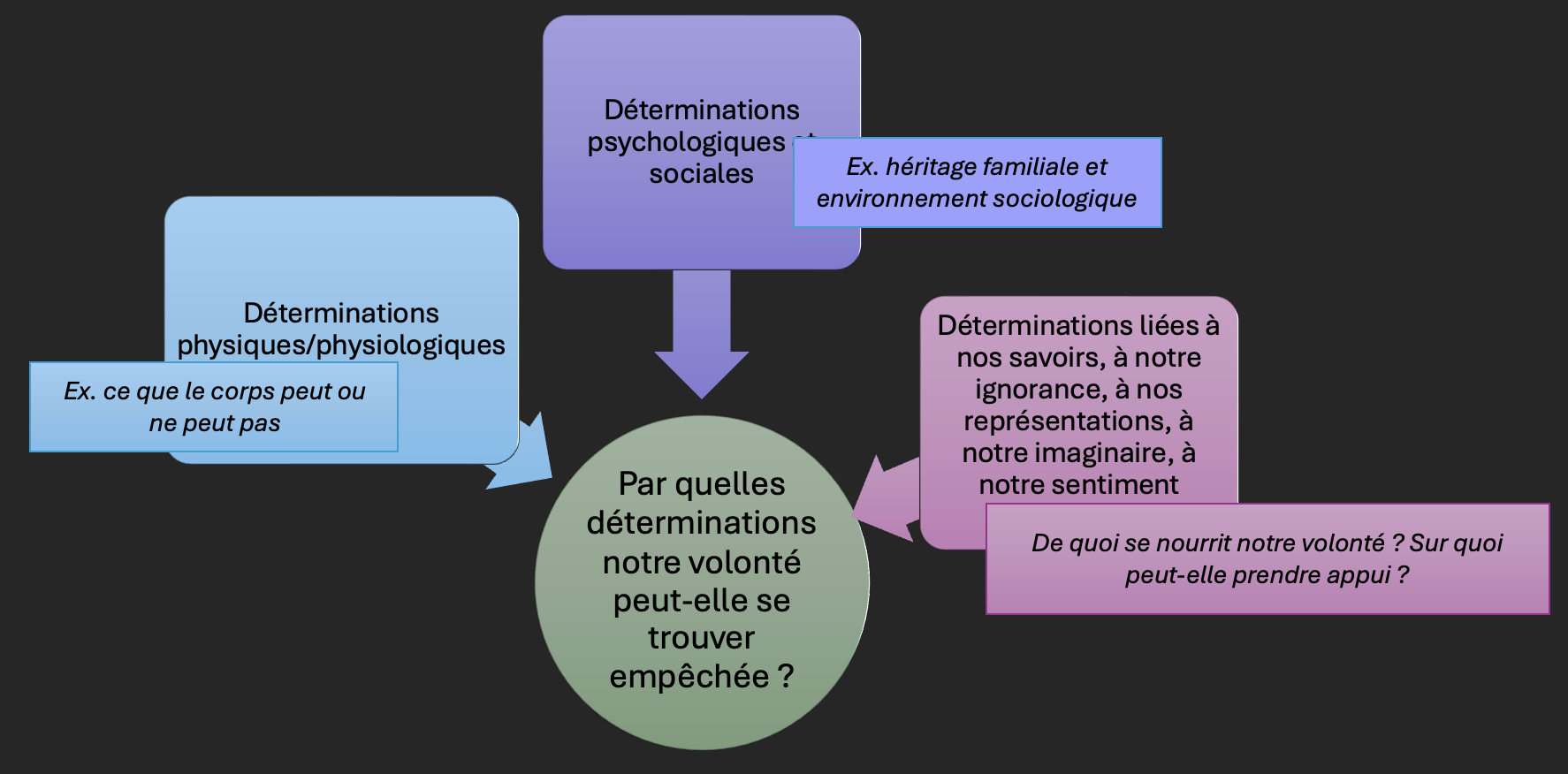

Toutefois, à la suite de ce premier round, la question de la liberté, c’est-à-dire de la possibilité effective de la mettre en œuvre ou pas, de se dégager ou pas de nos déterminismes, reste entière.Volonté, libre arbitre et déterminisme

Il y a un conflit entre la volonté et le libre arbitre en raison du fait que nos choix sont largement prédéterminés, génétiquement, sociologiquement, psychologiquement (etc). En fait, notre volonté est infinie tandis que nos choix sont limités et s’imposent à nous. En conséquence, nous ne sommes pas libres, en tous les cas, pas de manière inconditionnelle. Il ne reste à ce titre qu’une liberté relative, celle qui peut s’exercer par notre discernement, par une connaissance de soi et, effectivement, par une conscience qui assume sa pleine liberté. Selon Sartre, cette liberté demande d’assumer la pleine responsabilité de ses choix, c’est-à-dire, de ne pas remettre la raison de ses choix à d’autres causes qu’à ce que l’on estime en soi-même, en connaissance de cause et sans aucune attente. Ces actes, éventuellement, peuvent être motivés par une pure générosité d’être (ce qui va, normalement, avec le fait d’assumer sa propre fin).

La détermination (ou la volonté) sont vus, généralement, comme un rapport à notre liberté. Pourtant, selon Sartre, nos déterminations sont relatives à des déterminismes de toutes sortes (sociaux, politiques), mais aussi sur le plan de sa phénoménologie de l’être. De ce point de vue, on s’anéantise dans les projets (les illusions) que l’on se donne. Car la conscience ne cesse de vouloir échapper à elle-même. Elle ne peut être « substance », mais ne peut s’empêcher de vouloir s’y identifier. (Se concevoir comme substance revient à se saisir comme une essence à laquelle on donne des propriétés immatérielles, métaphysiques).

Une proposition non-sartrienne

Dans sa philosophie, Sartre propose une psychanalyse existentielle, mais je trouve difficilement de la vulgariser en quelques lignes (Sartre en développe l’idée dans la 4ème partie de l’Être et le néant). Cela dit, c’est Bertrand Russell (La conquête du bonheur, 1930) qu’une participante mentionne, les causes de notre malheur proviennent d’un excès d’attention tourné vers soi (la compétition sociale, la culpabilité sociale ou religieuse, la peur du jugement d’autrui, le romantisme excessif..), tandis que le plaisir de vivre et le fait d’être heureux dans sa vie peuvent se structurer en s’intéressant profondément à autre chose qu’à soi-même, en faisant preuve de créativité, etc.

Certes, cela pose une autre question, que Sartre n’aurait pas manqué de soulever : autrui, comme prétexte à la fuite de son vide existentiel, ne finit-il pas par être un enfer pour soi ?Fin du compte rendu, mais pas de la réflexion, notamment en ce qui concerne le cadre des débats, et les ressorts ultimes de sa conscience.

La gestion du débat :

La gestion d’un débat (la distribution de la parole, la relance des questions, la reformulation d’une série d’échanges, les demandes de précision, le rappel au fait de faire le lien avec la question de départ ou avec ce qui a été dit, etc) n’est pas toujours facilitée. Elle dépend entre autres de la diversité des niveaux d’intervention, de l’écoute de chacun et des interprétations de la pensée d’autrui.

Je partageais en gros le sentiment final d’Églantine : à maintes reprises, le débat semblait se perdre dans des impressions subjectives. Il ne trouvait pas tout du long son fil directeur. À voir comment, au fur et à mesure de nos échanges, nous apprenons à mieux structurer nos échanges, en dépit de la diversité de notre vocabulaire émotionnel et intellectuel.

Merci pour votre attention.Un sentiment personnel :

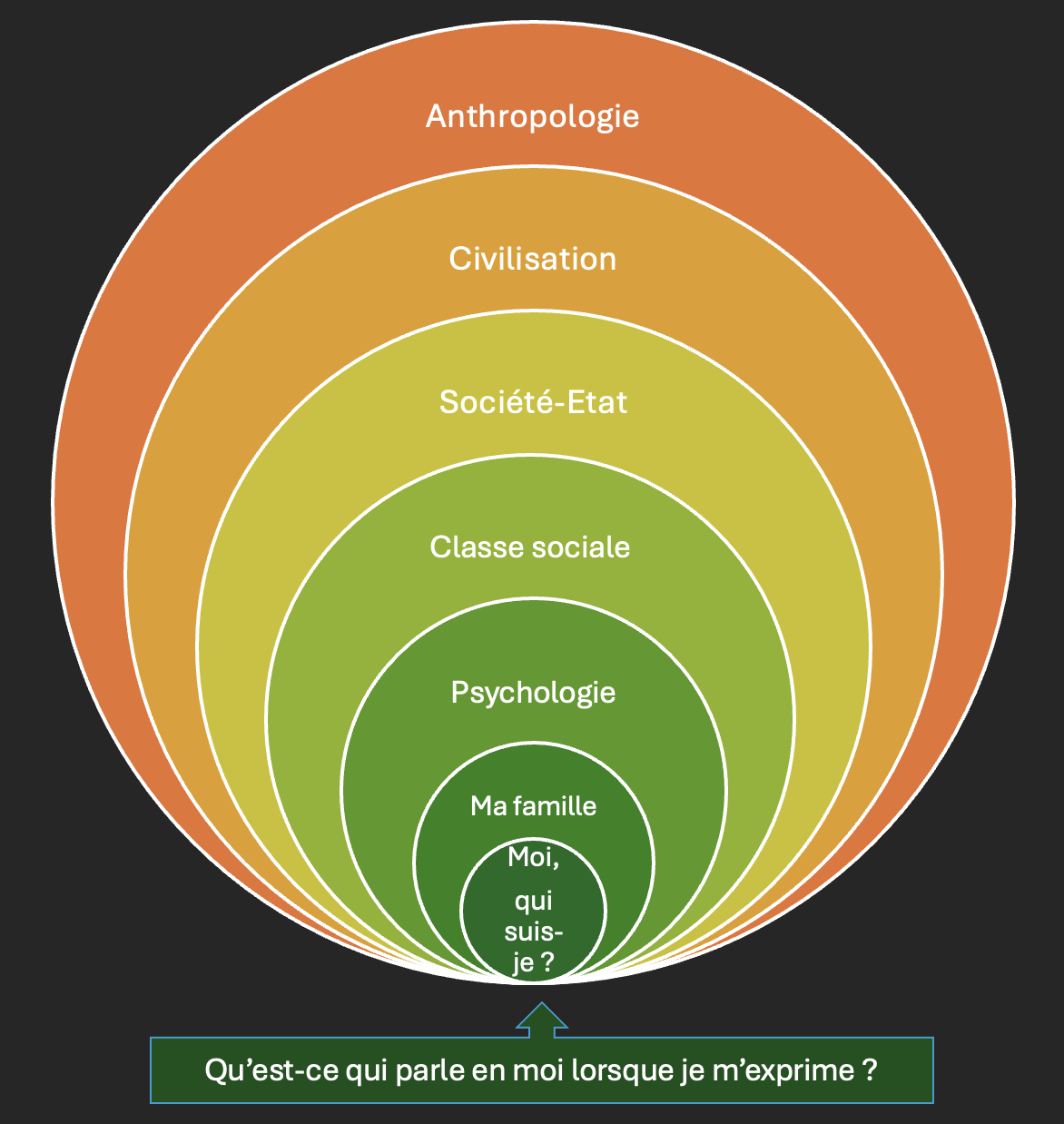

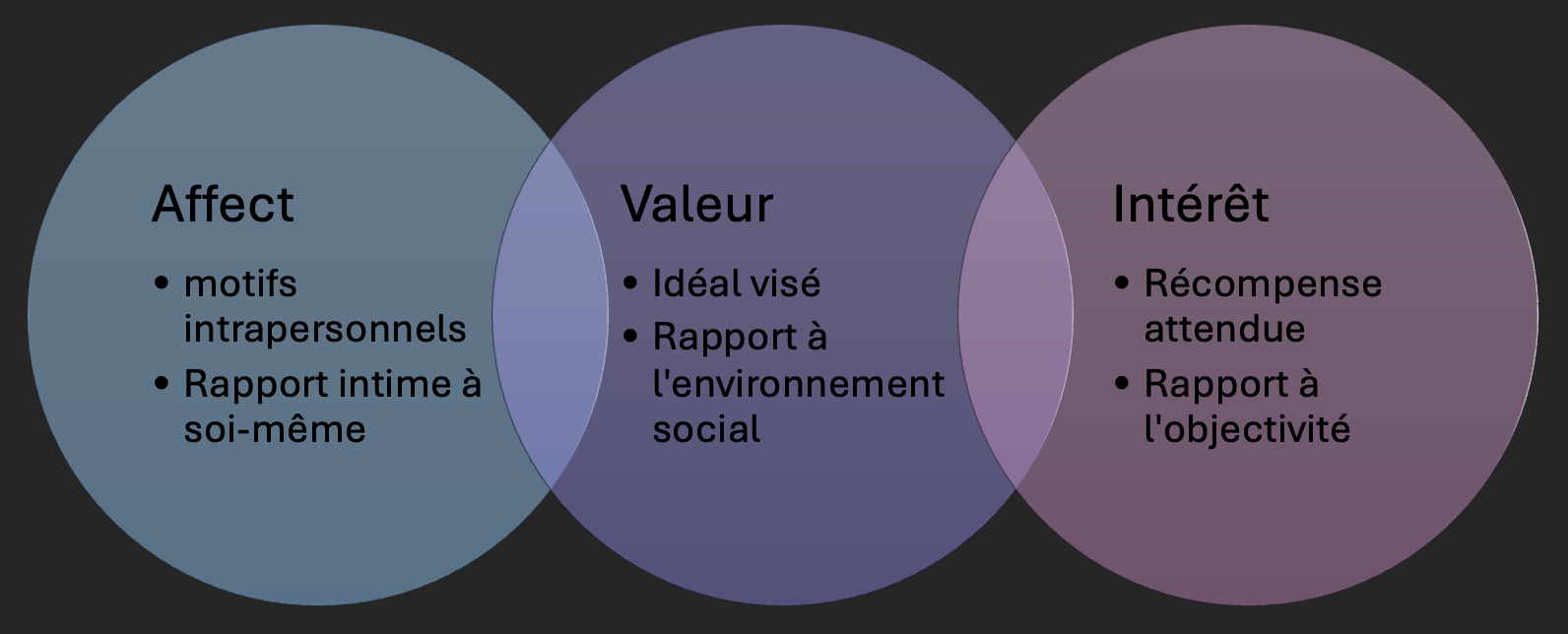

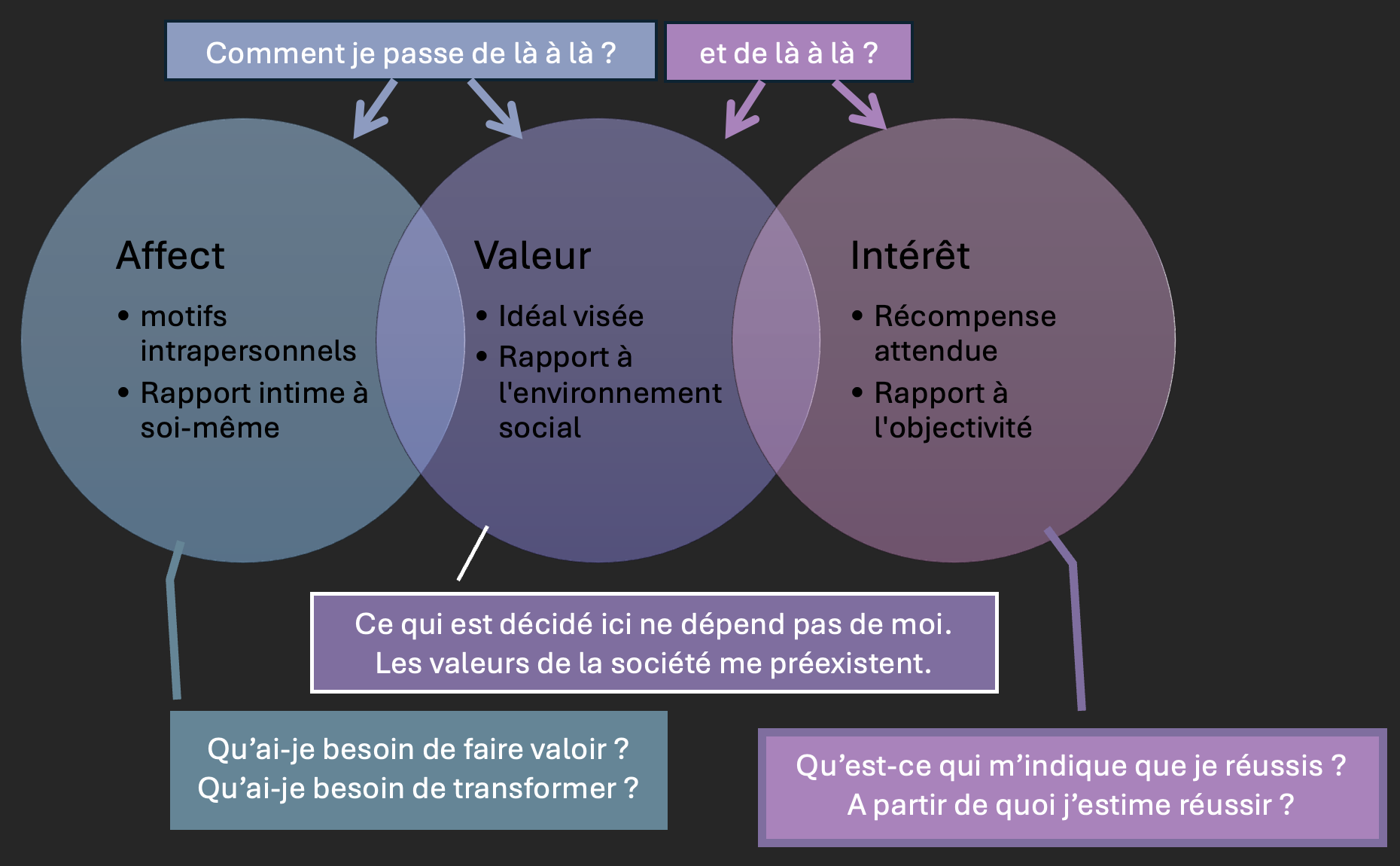

J’ai oublié son prénom, mais une participante a évoqué l’idée que le climat social, en général, (la déliquescence de notre gouvernement, la guerre menaçante, les questions d’environnement, de l’emploi, de la rivalité de tous contre tous, etc), cet ensemble créait une réaction de repli sur soi (et moins peut-être que celui d’une angoisse existentielle telle que décrite par Sartre). L’argument me semble pertinent par rapport aux thématiques de notre café philo : le présent s’impose à nous et prend le pas sur les concepts de certains auteurs. Je souhaite le formuler autrement : du fait de la diversité des participants présents et de nos formations, je tends à considérer que nous représentons un micro échantillon de « l’humanité » s’exprimant au sein de nos rencontres (il y avait même une bouddhiste parmi nous). De plus, comme nous ne venons pas à ses rencontres pour suivre un cours de philo (je ne suis pas formé à cela) mais pour faire exercice d’une manière de la mettre en pratique (via notre verbe et la rencontre avec autrui), c’est alors en référence à nos multiples appartenances que nous essayons néanmoins de « discipliner » notre pensée et de lui donner de la structure.Dernièrement (le schéma ci-dessous) je me suis rendu compte que c’est tout l’être humain qui parle en nous et à travers nous, en dépit des limites de nos expériences et de notre langage… Mais je crois qu’il est indéniable que l’on gagne en liberté en même temps que notre pensée se précise et situe les champs à partir desquelles elle s’exprime.

Soyez les bienvenus-es pour faire part de votre pensée, d’un avis, d’une réflexion à la suite de ce compte rendu et/ou de nos débats.

Merci pour votre attention.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)Compte rendu de notre échange du mardi 25 novembre 2025 :

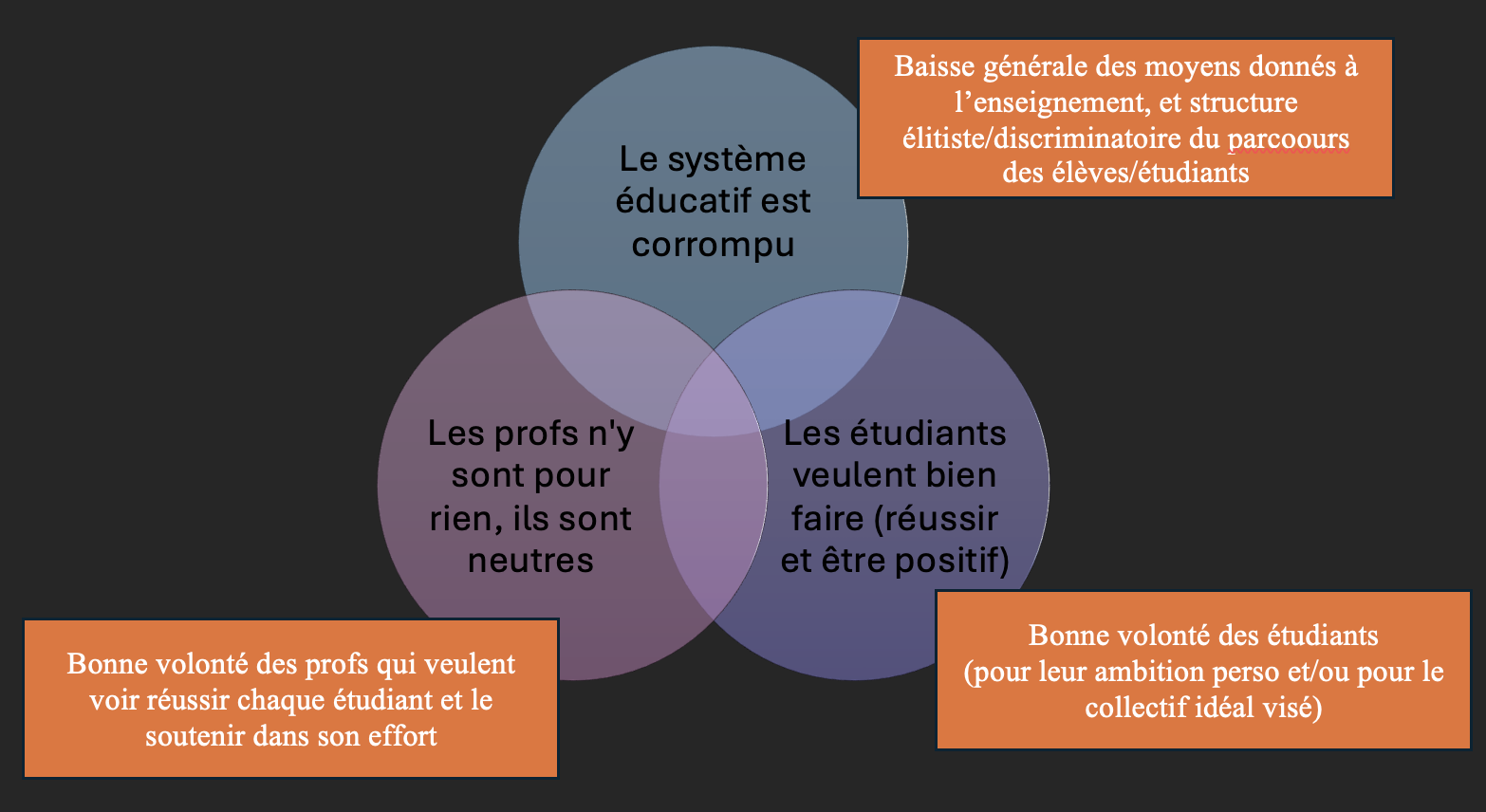

L’enseignement des savoirs est-il aliénant ?Nous étions entre 25 et 30 personnes. La pluie et le froid n’ont pas découragé les participants. Merci à eux, et merci à Gilles (du Café Chimère) pour son accueil.

La question de départ est ouverte : l’enseignement des savoirs est-il aliénant ? Et il nous a fallu assumer un sujet qui se travaillait en exploration-découverte (la façon dont le sujet se présente à chacun), nous n’avons pas ainsi approfondi une problématique spécifique. Par exemple, que se passe-t-il dans la relation à l’autorité de l’enseignant et de l’élève ? Toutefois, la question de départ fût accompagnée d’une citation de l’auteur :

« Ce serait une grave erreur de croire que la joie de l’observation et de la recherche peut croître sous l’effet de la contrainte et du sens du devoir. »

Il s’agissait de faire le lien entre, d’une part, la pression « totalisante » d’un système éducatif autoritaire, discriminant et élitiste et, d’autre part, l’allant naturel de l’enfance, et de l’humanité en général, à apprendre. Cette question générale est d’autant plus pressante, que nous avons tous conscience de la crise civilisationnelle que nous traversons (un gouvernement incompétent, immature, malade du pouvoir) alors que notre monde appelle (et a besoin) de se transformer, de revoir son mode de vie, ses modes d’échange, de production et son rapport à l’environnement. Bref, je ne développe pas davantage cette thématique ici. 😉Quelques mots clés, des termes à préciser et à contextualiser :

Cadre, contrainte, joie d’apprendre, système éducatif, élitisme, rapport à la transmission dans la société et rapport de domination.

Fondamentalement, on peut s’étonner que la question présente « insidieusement » la connaissance comme aliénante, alors qu’elle est la trame par laquelle, historiquement et structurellement, l’émancipation des consciences se fait. Mais c’est tout le reproche qu’adresse Bernard Lahire à notre système éducatif (voir ici notre introduction). Par la pression que la structure de notre système éducatif exerce sur les consciences, par ses modes d’évaluation et le système de classe qu’il perpétue, celui-ci disperse les compétences, atomise les individus, isole les chercheurs et fabrique des suiveurs plutôt qu’il n’ouvre les consciences vers de nouvelles voies. Mais les questions ont été posées :

– Peut-on apprendre sans contrainte ?

– La joie d’apprendre s’oppose-t-elle à la contrainte ?

– Les disciplines du savoir n’exigent-elles pas de se dépasser et d’endurer l’apprentissage ?

– Qu’est-ce que s’efforcer pour apprendre, et en vue de quoi ?

– Qu’est-ce que le savoir, quels types d’intelligence suppose-t-il ?

– L’autorité n’est-elle pas, par nature, castratrice ?

> Une problématique fût évoquée néanmoins : en quoi les contraintes sociales (du système économique et des rapports de classe) se confondent et/ou se distinguent de l’effort que demande un apprentissage ? Vers quoi nous conduit ou devrait nous conduire l’effort d’apprendre, notamment s’il engage des souffrances, des sacrifices et, finalement, peu ou pas de « joie » ?Pour la dernière question qu’il y avait une sorte de confusion à clarifier : distinguer d’une part, le plaisir et le désir d’apprendre que l’on associe à la dimension émancipatrice des savoirs et, d’autre part, dénoncer le cadre coercitif imposé par une structure institutionnelle gouvernementale qui édite les contenus des programmes, contrôle la formation des enseignants et oriente les financements de la recherche et des enseignements vers le privé.

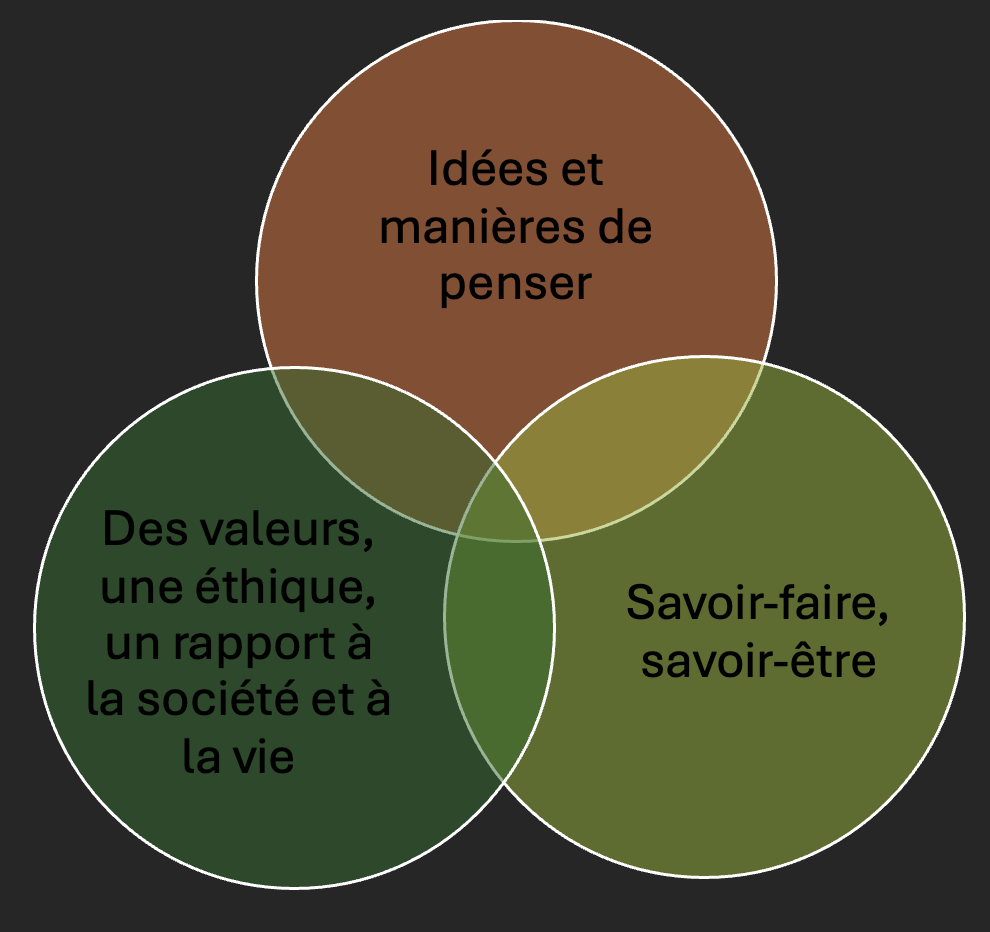

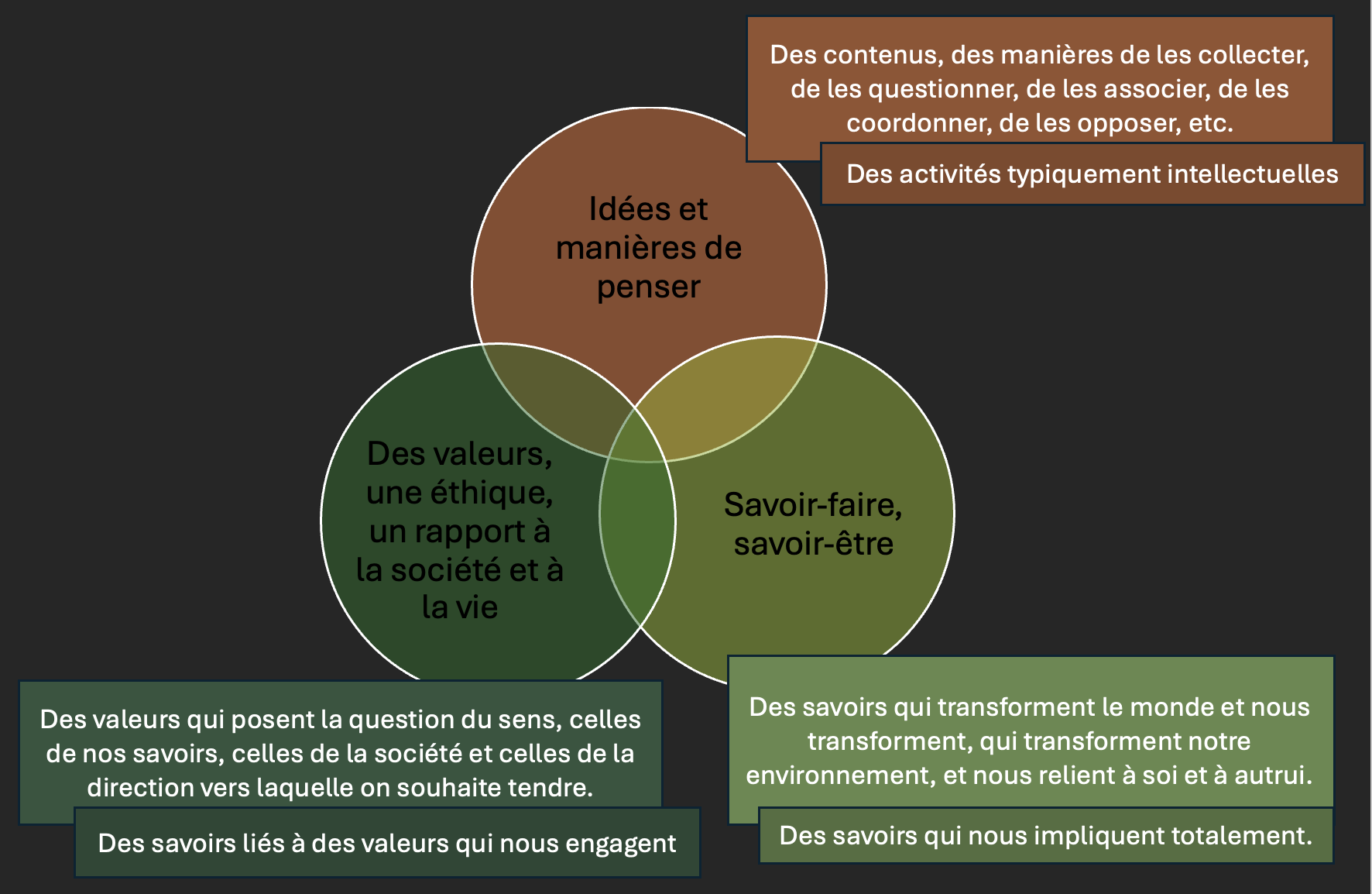

Des schémas pour un compte rendu impressionniste.

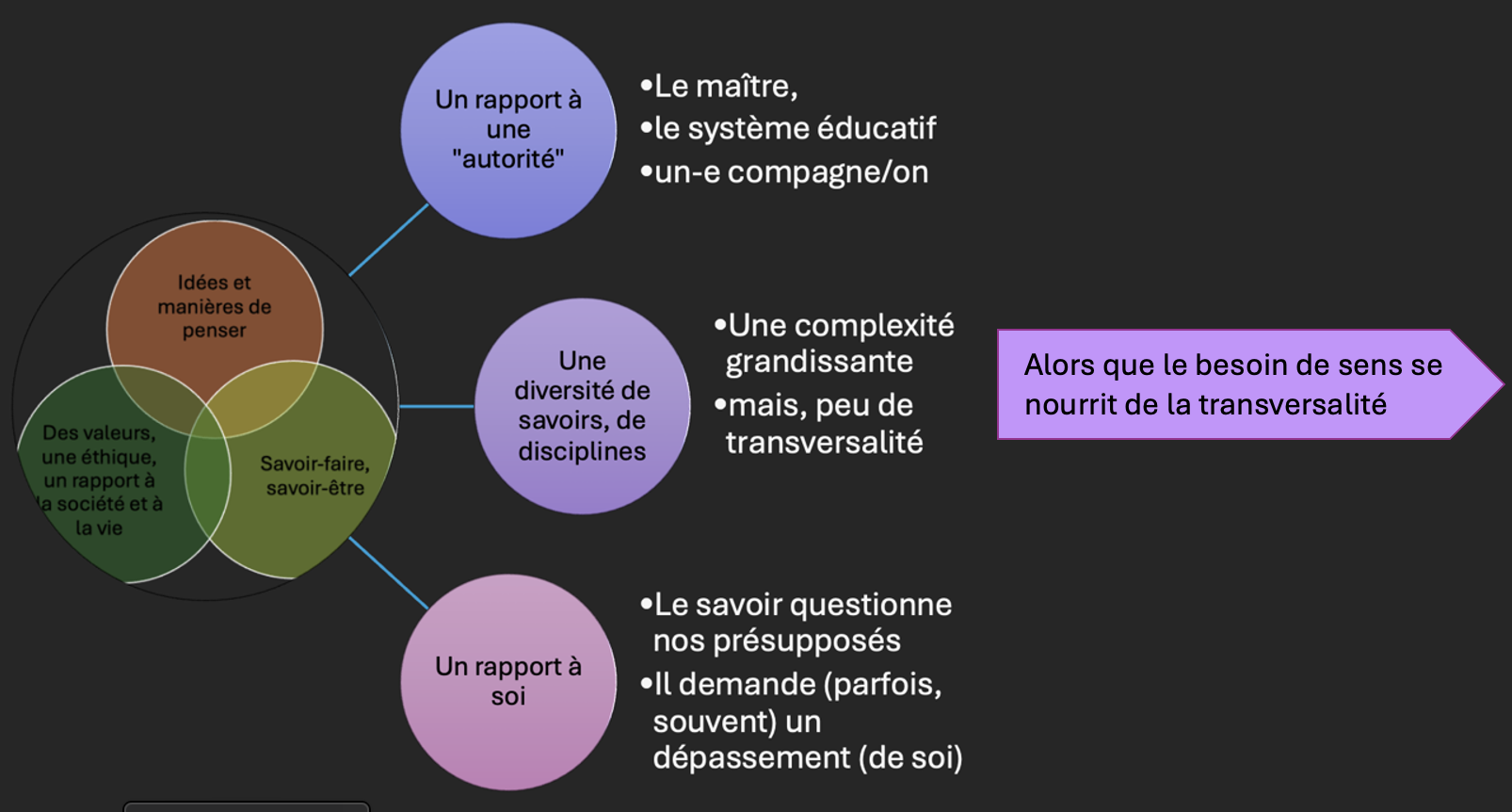

Ce qui se transmet, de même que la question des enseignements et des apprentissages, tout cela peut se présenter sous la forme d’un triptyque, comme ci-dessous :

Le triptyque avec quelques éléments de précision :

Une autre manière de préciser le triptyque :

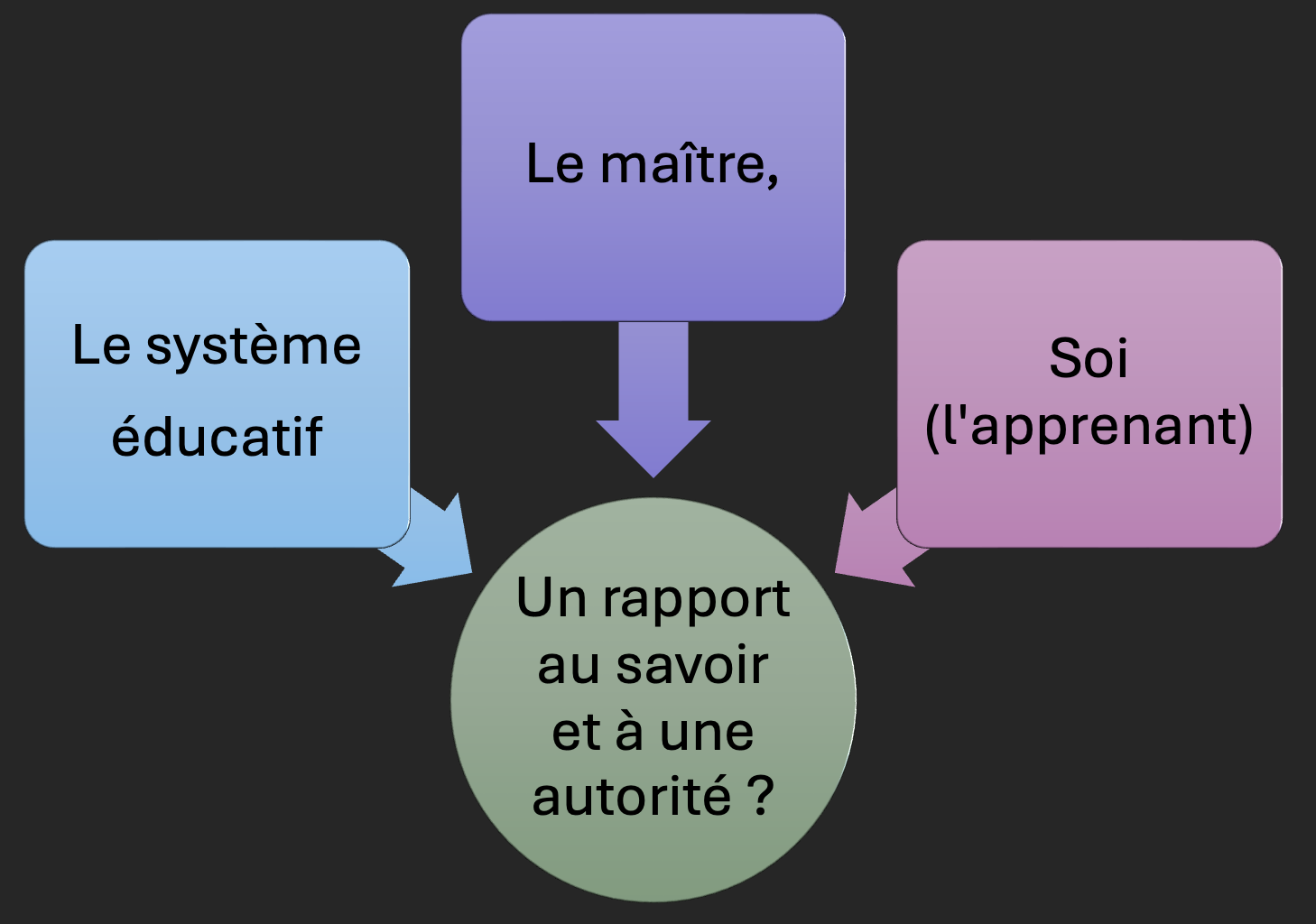

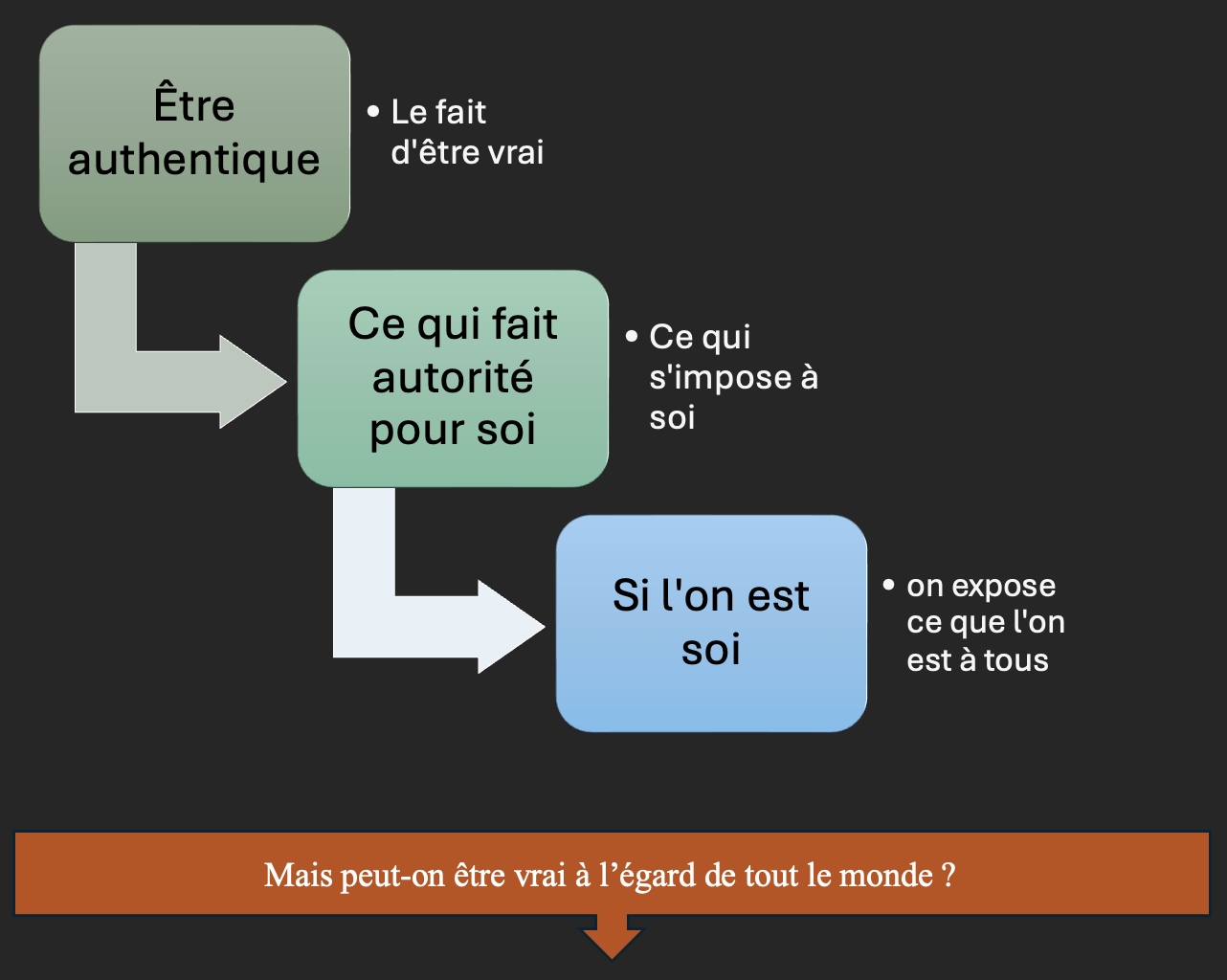

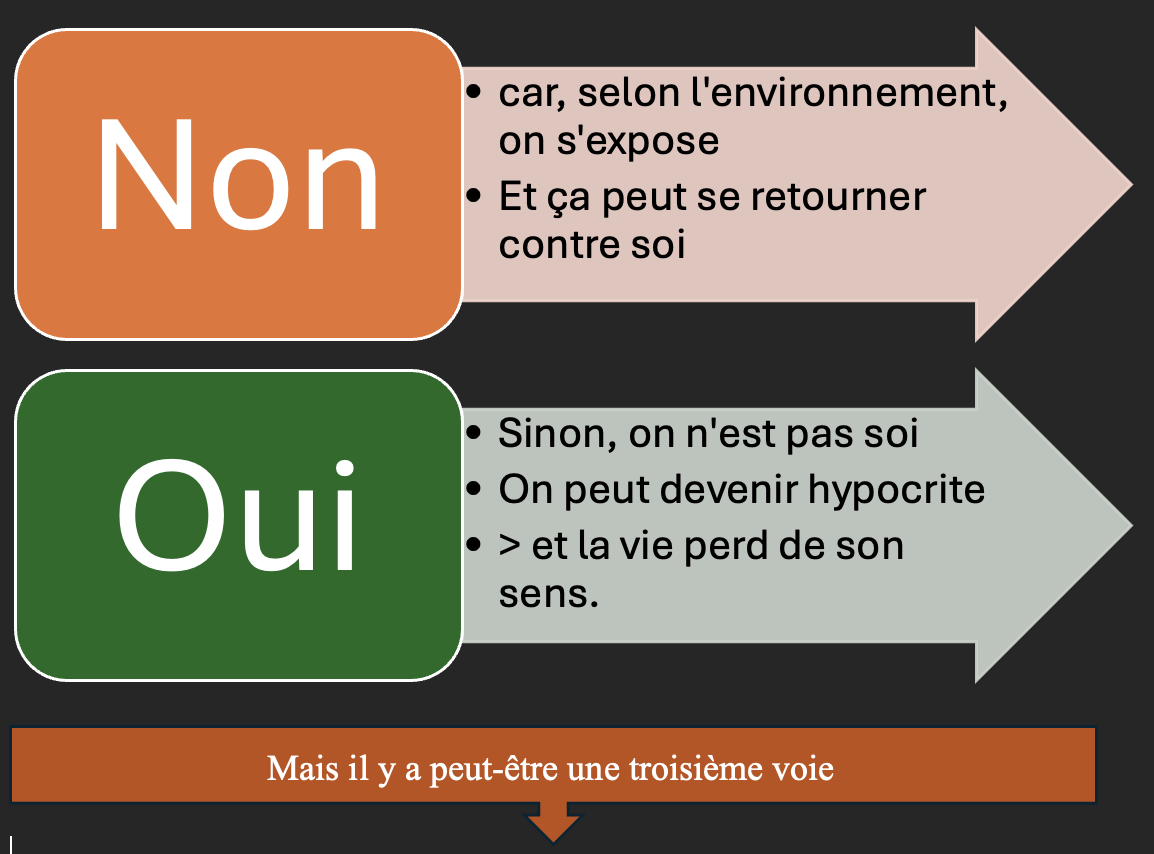

Et finalement, le questionnement à l’autorité (ce qui fait autorité) et possiblement, ce qui aliène (nous dépossède de notre autonomie) ou, à l’inverse, nous conduit vers davantage d’émancipation et de possibilités à nous auto-gouverner.

Le savoir, un rapport à l’autorité, à un modèle, à un système ?

Cette question, cruciale, sera reprise lors de cafés philo à venir (je n’en doute pas). Et le temps va me manquer pour la développer ici. Mais l’idée a été formulée : alors que notre société est en crise, on peut imaginer qu’une mise à plat de nos manières de faire l’école soit repensée à l’aune de nouvelles sensibilités, en vue de nouveaux horizons de vie, tout en nous appuyant sur ce que le meilleur des sciences humaines et de chacun peut nous apporter aujourd’hui. Il s’agit de libérer notre système éducatif, qu’il ne se réduise pas à être la gare d’un système de triage en vue d’un idéel mondialiste. Ce système (financiarisation de l’économie, multinationales et IA) en mèche avec des gouvernements corrompus, nous conduit tout droit à des guerres et à l’épuisement de toutes les ressources. (Voir ici, par exemple ici, l’analyse de Barbara Stiegler interviewée par Aude Lancelin, octobre 2025)

Un autre exemple, l’analyse civilisationnelle sur le long terme d’Emmanuel Todd, sur Thinkerview, novembre 2025. Cliquer ici.Dernière question

– Qu’est-ce que prendre sur soi, s’efforcer pour apprendre, et en vue de quoi, de quelle espérance ?

Puisque nous sommes toujours tendus vers un « effort », en vue d’un dépassement, en vue d’un devenir, la question se pose, en vue de quelle humanité, de quelle idée de l’homme nous efforçons-nous ? De quoi sommes-nous la transition ? Les apprentissages, les formations, les savoirs, le système éducatif qu’une société se donne nous appartiennent-ils en termes de projet dans lequel nous reconnaître, ou ce système nous conduit-il à une société que nous ne voulons pas ? La question se pose de manière générale, reste à creuser des pistes de réflexion, à s’essayer à des pratiques, à prendre en compte, à minima, de l’état des savoirs aujourd’hui, mais en vue de l’ouvrir, de l’affiner, de l’enrichir et surtout, de l’humaniser.Quelques interventions retenues durant notre débat :

– « Il peut y avoir de la joie dans la contrainte »

– « Le sachant détient un pouvoir et par là une autorité… ce rapport n’est-il pas aliénant ? De qui tient-elle ce pouvoir ? Et comment l’exerce-t-elle ? »

– Je rappelle une étude de l’OCDE qui classe le système scolaire français parmi les plus inégalitaires des pays industrialisés.

– « L’école est là pour proposer des métiers […] et non pour proposer des apprentissages et une volonté d’apprendre. »

– « Le cadre offre aussi une certaine égalité […] une base de savoir […] sa maîtrise peut peut-être nous conduire à en sortir. »

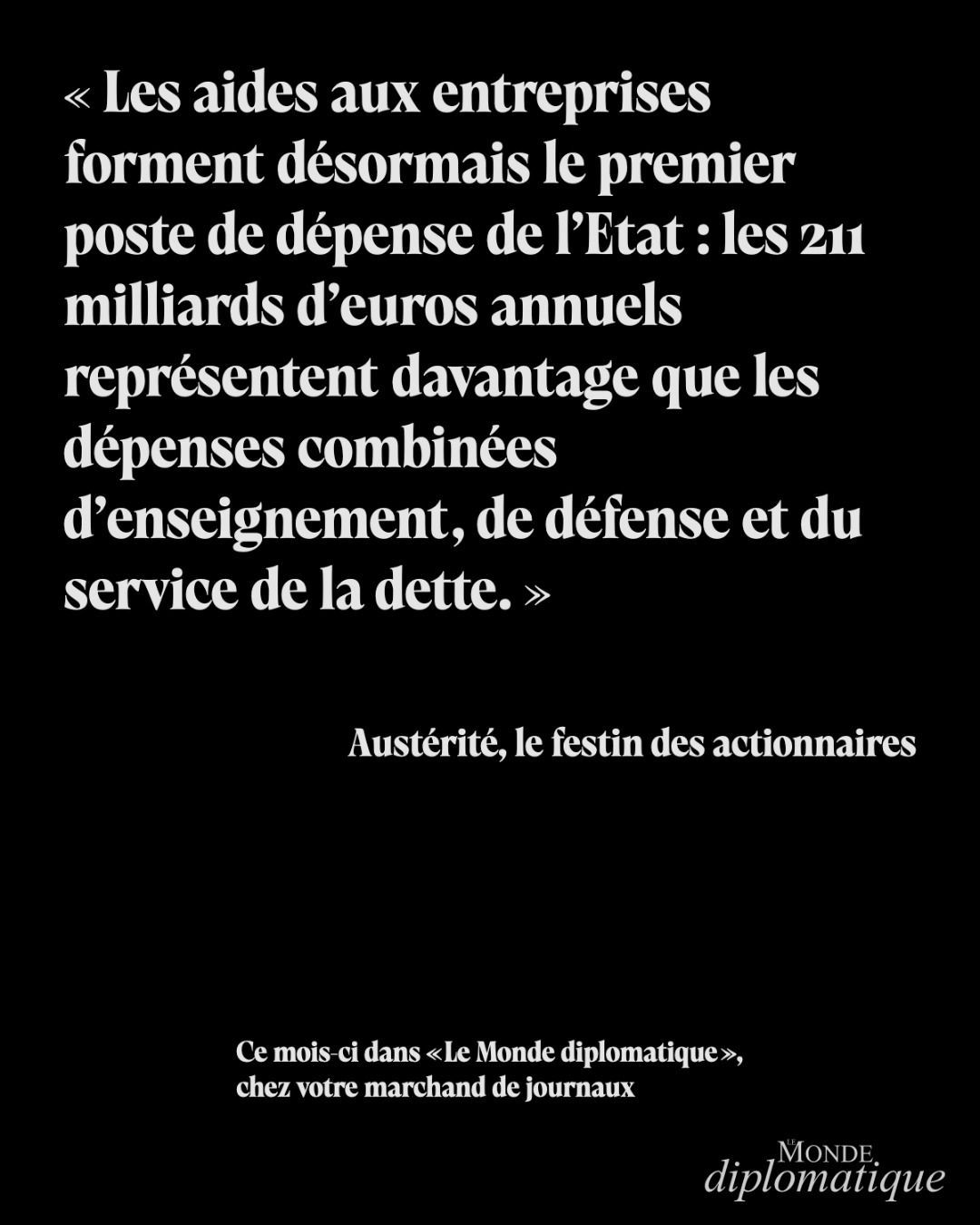

– On inverse les priorités en finançant davantage l’effort de guerre que l’éducation et la recherche.

– « Entre les évaluations diagnostiques, formatives, sommatives […] un enseignant passe autant de temps à évaluer qu’à enseigner, or, quand on évalue, on évalue une réussite, non des connaissances.

– « La connaissance c’est […] la base du tout […] ce qui est remis en question aujourd’hui, c’est la manière dont on transmet la connaissance, c’est un rapport à la compréhension, à une évolution qu’il vaudrait mieux prendre en compte.

– « Ceux qui n’ont pas réussi […] c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas la disponibilité d’esprit pour réfléchir à autre chose que leur survie. »

– Ps : le rapport à la classe sociale n’engendre pas nécessairement (systématiquement) le déclassement. Sans relancer le débat sur la méritocratie (voir ici), Ce n’est pas le niveau des revenus qui conditionnent l’équilibre d’une personne, son intelligence (et une multiplicité des types d’intelligence), mais c’est également un climat affectif, une ambiance familiale, des héritages et transmissions culturels et humains qui participent d’un tout à la formation de l’enfant.

– Évocation de l’ouvrage de Jacques Rancière : Le maître ignorant (2004)

Thématique : un enseignant français parvient à enseigner sa langue à des étudiants flamands à l’université de Louvain — sans connaître le flamand — il leur donna un livre bilingue, sans fournir d’explications ni de cours supplémentaires. Et ses étudiants parvinrent néanmoins à apprendre le français.

Une ou deux citations :

« Qui enseigne sans émanciper abrutit. Et qui émancipe n’a pas à se préoccuper de ce que l’émancipé doit apprendre. »

« La routine n’est pas ignorance, elle est lâcheté et orgueil de gens qui renoncent à leur propre puissance pour le seul plaisir de constater l’impuissance du voisin. «Fin du compte rendu.

Merci pour votre attention. N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire part de votre synthèse ou de l’une de vos réflexions survenues durant le débat ou à la suite de ce compte rendu. Merci à vous.

Pour retrouver l’introduction du débat et les ressources renvoyant à Bernard Lahire que nous avons utilisées, cliquer ici.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

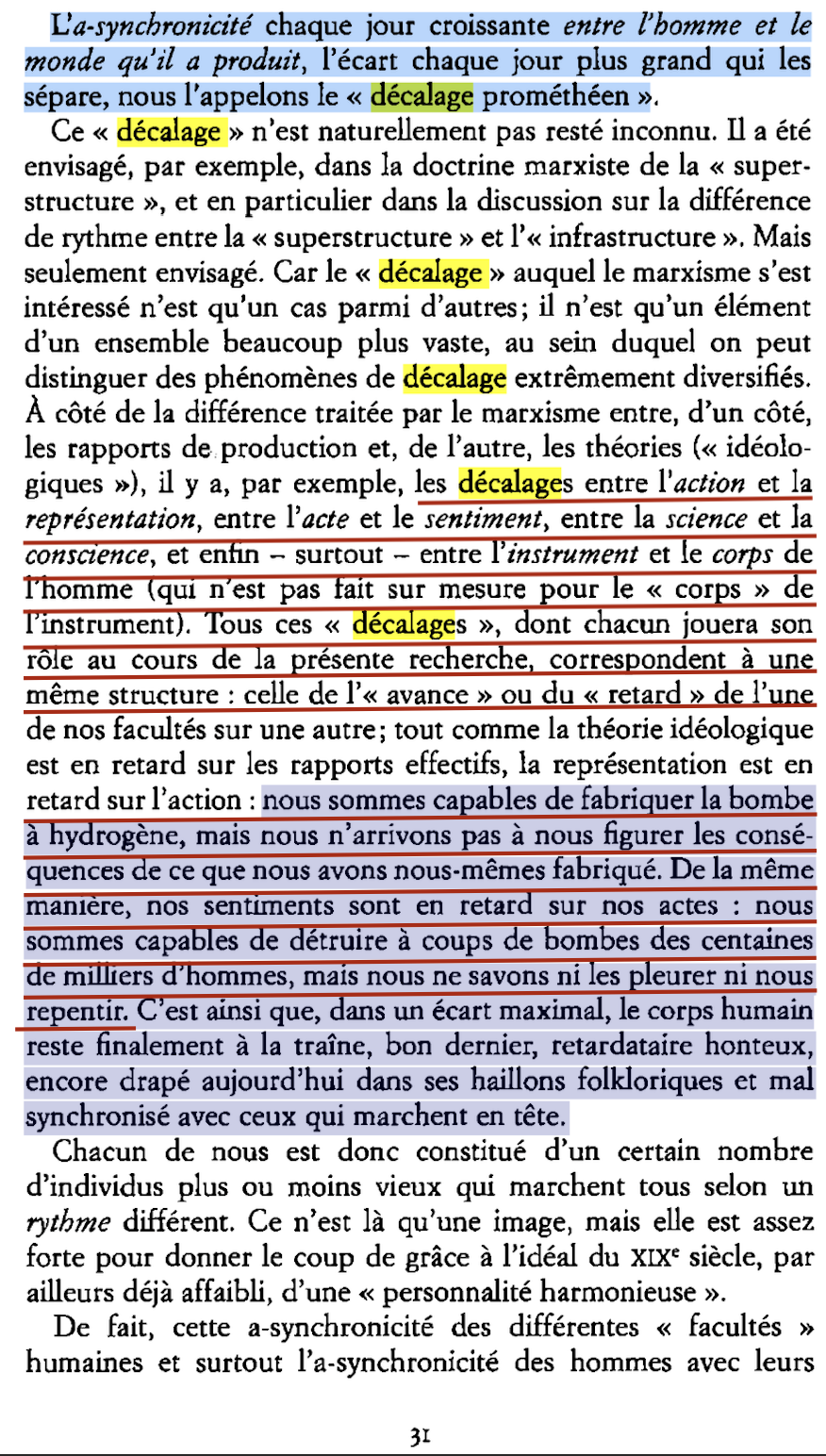

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)Merci à Romain d’avoir transmis cette page sur le groupe à propos du décalage prométhéen.

J’en souligne quelques parties.

Les décalages sont partout (entre l’acte et le sentiment, la science et la conscience, les hyper-structures et les infrastructures, les théories et les pratiques, nos actions et nos représentations…)> Ces décalages s’inscrivent dans une même structure (de notre conscience ou condition humaine) : celle de l’avance » ou du retard de l’une de nos facultés sur une autre.

»Nous sommes capables de fabriquer la bombe à hydrogène, mais nous n’arrivons pas à nous figurer les conséquences de ce que nous avons nous-mêmes fabriqué. De la même manière, nos sentiments sont en retard sur nos actes : nous sommes capables de détruire à coups de bombes des centaines de milliers d’hommes, mais nous ne savons ni les pleurer ni nous repentir. »

Bonjour,

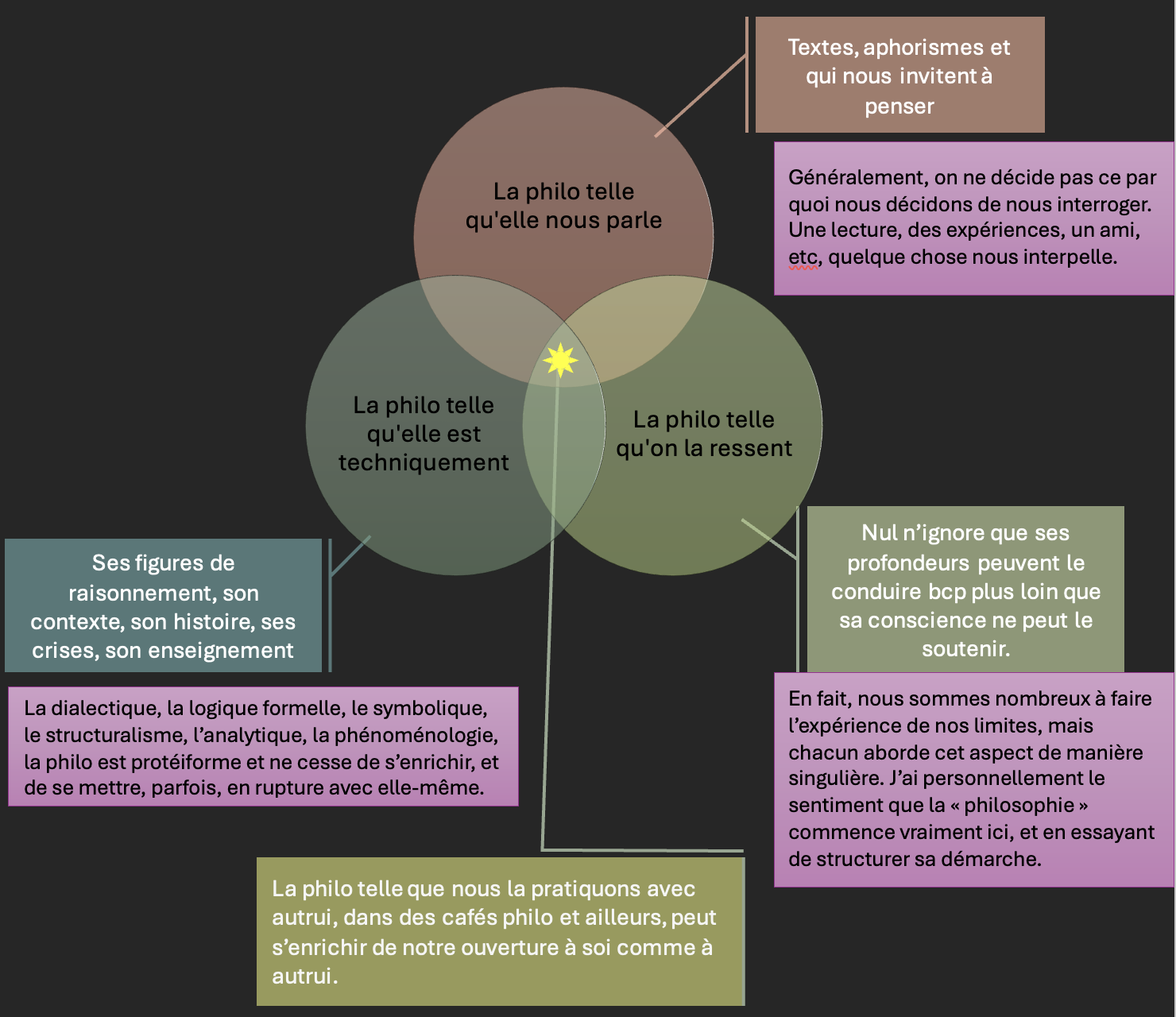

Une fois n’est pas coutume, je démarre le compte rendu de notre débat par un schéma intitulé : Faire philosophie, c’est que la pratique du café philo m’invite régulièrement à en questionner les tenants, les aboutissants et nos manières de faire.

Toute pratique philosophique s’inscrit parmi l’un de ses trois pôles, mais je n’en développerai pas l’analyse dans ce forum (sauf si des questions me sont posées et/ou qu’un échange s’ouvre dans ce forum). Je précise simplement que la manière dont on s’y prend pour faire philosophie, conditionne nos rencontres et nos potentialités à aller plus avant dans l’apprentissage de soi et celui de notre pensée. Bienvenue à tous. Place maintenant à notre compte rendu traditionnel.

Compte-rendu : De la honte prométhéenne (peut-on s’en sortir ?)

Je vais reprendre seulement une ou deux problématiques abordées lors de notre débat puis, resituer la honte prométhéenne telle que je la comprends chez Gunther Anders et, enfin, évoquer en quoi ce débat m’a interrogé sur ma pratique des cafés philo.

J’ai trouvé intéressant qu’Allan distingue la honte de la culpabilité. La honte renvoie à l’image de soi, à la perception sociale et aux normes, tandis que la culpabilité se rapporte à des actes commis, à l’idée d’une faute (avérée ou intériorisée).

La honte prométhéenne est comprise par beaucoup d’entre nous comme une faute subjective, intériorisée en regard aux technosciences de la modernité. Mais selon Gunther Anders, la honte est constitutive de notre identité. Elle est liée à l’imperfection d’être né : nous ne sommes pas aussi « parfaits » (efficients) que des machines et, cette impossibilité à nous « réifier » en machine est à l’origine d’un trouble existentiel de l’identité. Bien que je n’aie pas su rendre hommage aux concepts de l’auteur (je ne le connais pas assez), il est assez clair que l’on voit mal la raison pour laquelle nous aurions honte de la technique. Pour la plupart d’entre nous, nous savons ne pas nous identifier aux techniques. Cette « honte prométhéenne » ne se présente donc pas comme une expérience immédiate.

Pour le dire autrement, si honte il y a, elle n’apparait que de manière indirecte : honte de collègues qui utiliseraient des IA en violation à des principes éthiques, honte à l’échelle industrielle face aux désastres annoncés, honte, voire dégoût et rejet face à l’incompétence de nos politiques et de leur niveau de corruption. Ce premier plan me semblait important à prendre en compte, puisqu’il pouvait y avoir du désarroi, de la peur, de l’incompréhension face au déni de responsabilité des pouvoirs en place, mais pas une honte ressentie en soi. (Nous ne sommes ni coupables ni responsables des actes d’autrui).

Mais, précisément, la honte prométhéenne ne désigne pas une honte « consciente » (le sentiment d’une faute), c’est un concept d’ordre anthropologique et philosophique.

Sur le plan anthropologique : si nous n’avons pas conscience de ce que nous devons au monde, (un monde nécessairement plus grand que soi et qui nous préexiste),

> nous ne saurions accéder à notre dignité d’être humain.

> En effet, c’est en nous situant parmi nos semblables que nous pouvons trouver notre place, pour ensuite en incarner les responsabilités (et dépasser la honte d’exister).

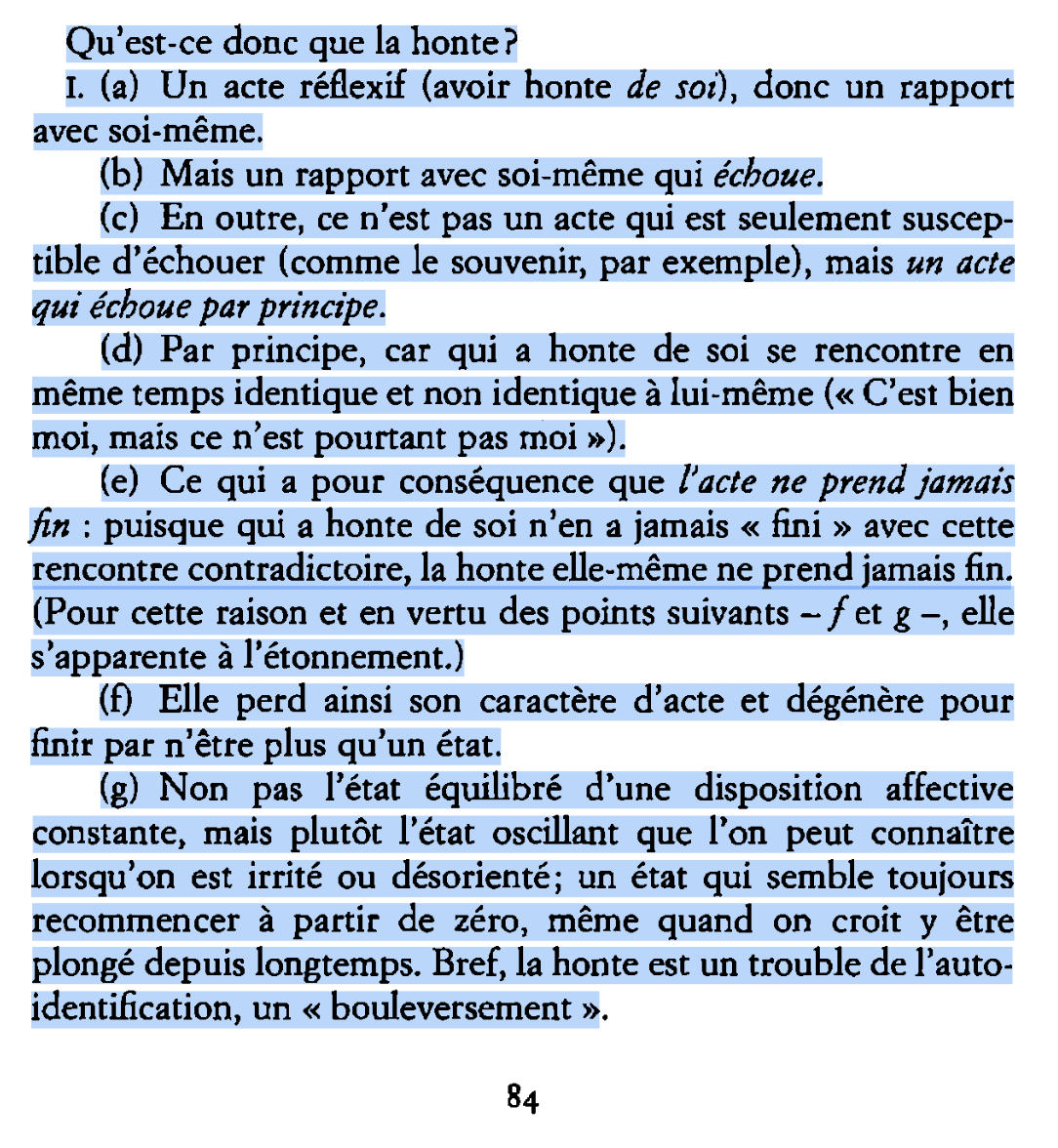

Mais, il s’agit-là de ma manière de résumer trop rapidement le concept de « honte prométhéenne ». Tandis que sur le plan philosophique, c’est plus compliqué. Outre le fait que je ne connaisse pas très bien l’auteur pour me permettre de l’expliquer instantanément, de nombreux passages dans son ouvrage (L’obsolescence de l’homme, lien vers le pdf ici) sont clairs et passionnants, mais d’autres sont très techniques et requièrent des aides, des relectures attentives. A titre d’exemple, ci-dessous, la capture de la page 84 (le lien est ici) nous montre comment Gunther Anders récapitule le concept de honte prométhéenne.

Une ou deux explications du texte :

L’acte réflexif en (a), on le comprend tous, c’est l’acte d’observation de la conscience qui saisit ce dont elle est consciente : la conscience se réfléchit. Elle rapporte à elle-même ce qu’elle est, voit, connaît (ou ce qu’elle croit voir, connaître ou être).

Le « b » est déjà un peu plus difficile : pourquoi ce rapport à soi-même échoue-t-il ?

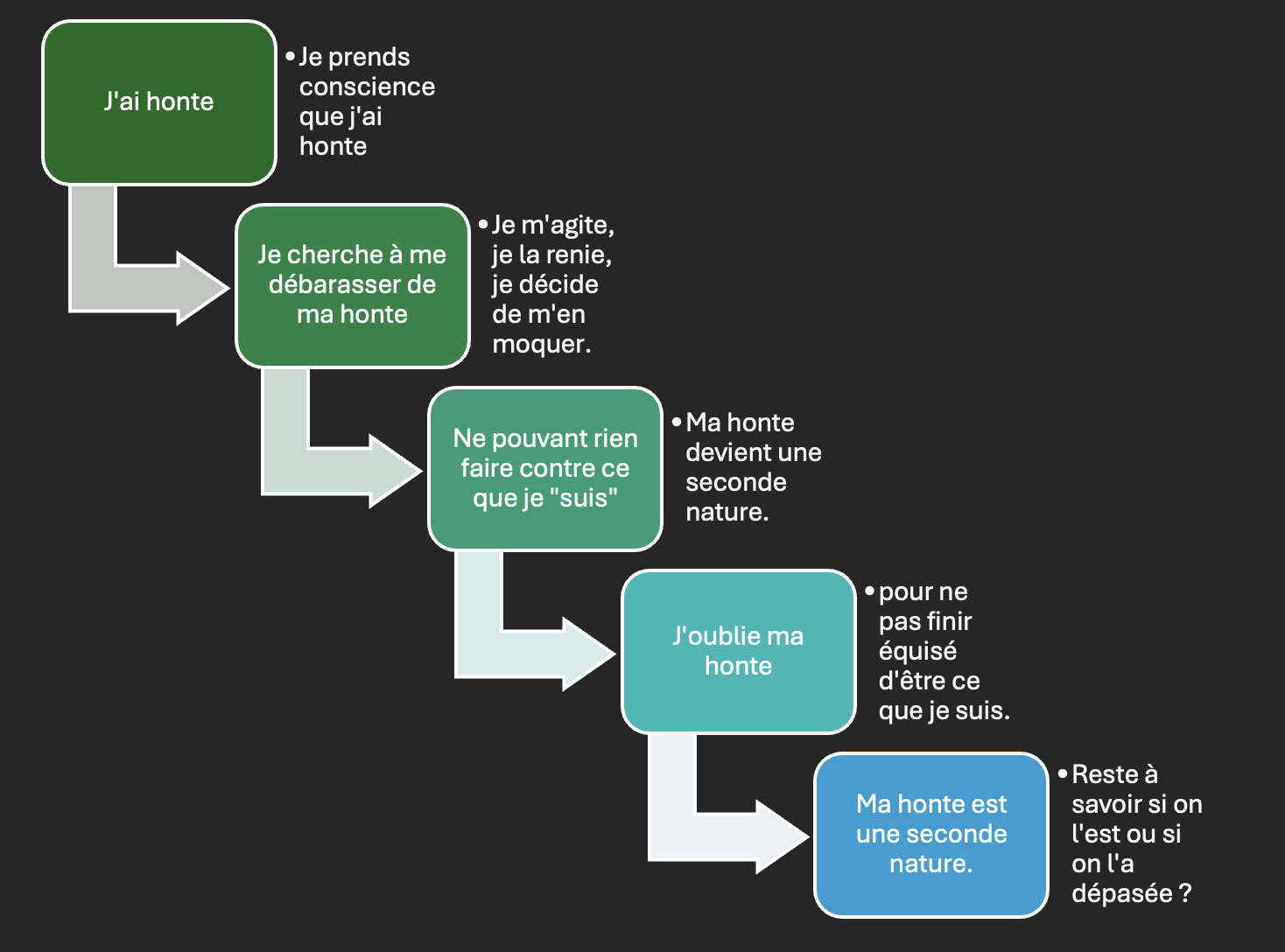

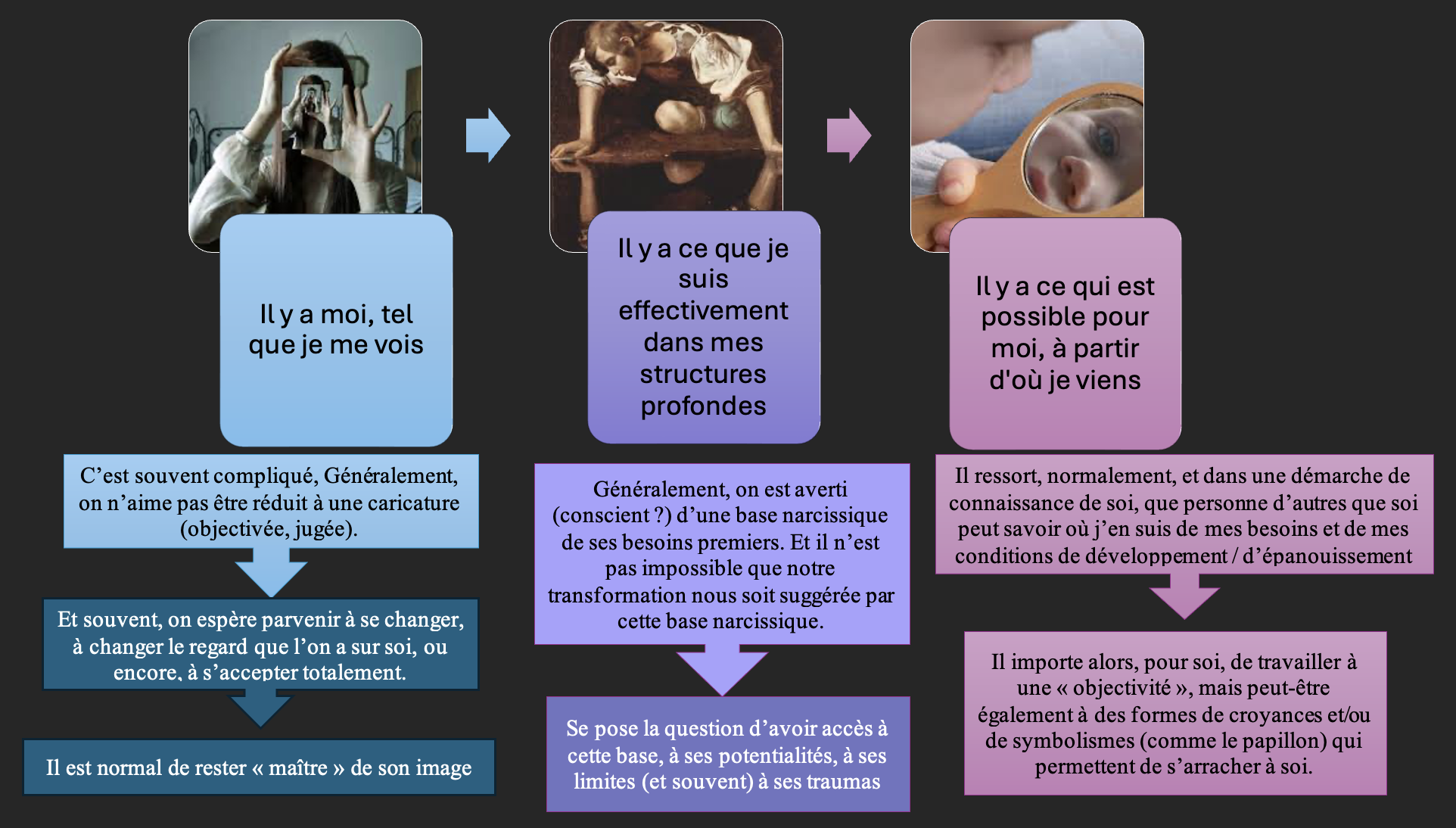

Ma réponse : car la honte a honte d’elle-même, en ce qu’elle est un sentiment désagréable, mais pas seulement (voir l’exemple du bossu, p. 87 qui n’a pas une bosse mais EST, dans son identité, collé à une bosse – lien ici). Le bossu a honte de ne pas se voir autrement qu’il n’est. Pour cette raison, (c), l’acte échoue par principe, car il est celui d’une fuite permanente de soi en ce que le « honteux » ne peut se reconnaître dans sa honte, ni (d) se reconnaitre dans l’image qu’il aimerait se donner (c’est bien moi, mais ce n’est pourtant pas moi). Par la suite, en (e, puis f et g), cette honte est invisibilisée, oubliée. A force d’habitude et d’impuissance à la changer, la honte n’est plus qu’un état qui colle à la peau. Paradoxalement, l’homme est devenu ignorant de ce qu’il est, en raison de l’inéluctabilité à être autrement qu’il n’est. (Pour les amateurs de Sartre, on peut parler de néantisation du soi, bien que Günther Anders ne mette pas en avant l’idée que l’homme est absolument libre, abstraction faite des contingences. Voir note 10, p. 50, ici)La honte, schéma ci-dessous, pourrait se présenter ainsi, mais individuellement, on l’incarne ou pas, on en a conscience ou pas.

Il est en fait très difficile de savoir ce que chacun fait de lui-même.

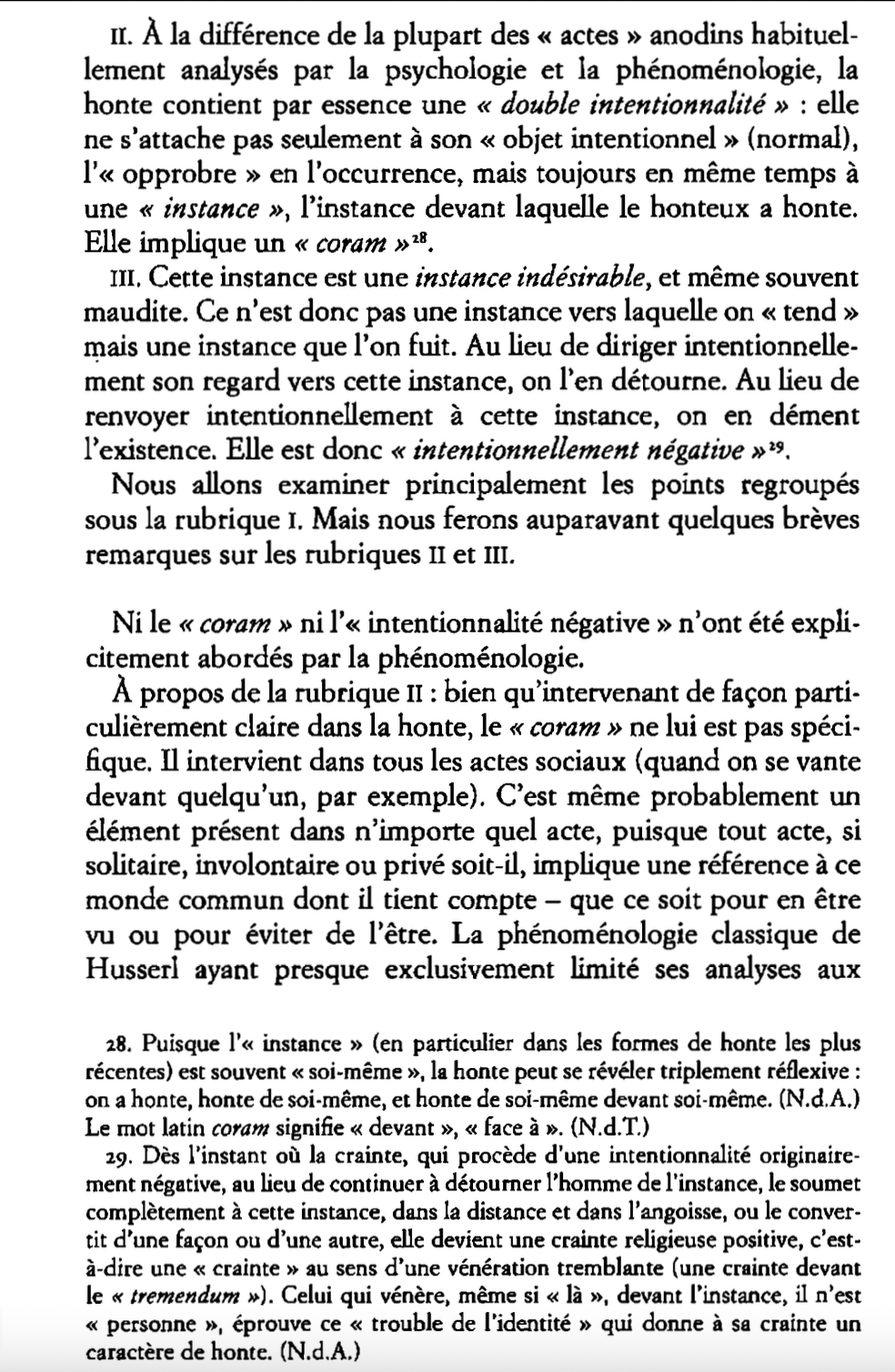

Il est en fait très difficile de savoir ce que chacun fait de lui-même. Ci-dessous, page suivante (85) du texte, le niveau technique d’explication philosophique augmente, on parle de phénoménologie de « double intentionnalité » et d’intentionnalité négative chez Husserl.

En bref, pour aller plus loin, j’imagine qu’il faut suivre des cours, s’emparer soi-même du livre ou peut-être, ouvrir des fenêtres d’explication pédagogique à certains moments de nos débats ? Autre proposition, on peut également, en fin de débat, ouvrir un espace pour un retour critique sur nos pratiques ? Cela me conduit à dire un mot sur les pratiques philo.

Un mot sur les pratiques philo.

Il existe une diversité des pratiques et des laboratoires de recherche qui leur sont associés et, avec Philippe et Maryline (présents à notre débat), nous nous sommes intéressés à une diversité des manières de faire philo en société. Il y a quelques années, nous avions rédigé un petit document (lien ici), en nous inspirant de l’approche de Michel Tozzi. En bref, il s’agit d’une approche dite « à visée démocratique et philosophique » et que j’interprète comme étant « non directive » :

> Brièvement expliqué, le groupe désigne, préalablement au débat, des fonctions telles que « distribuer la parole, prendre des notes, reformuler, synthétiser, problématiser, etc. Des volontaires endossent ces fonctions et interviennent à discrétion pour produire une analyse durant le débat. En théorie, c’est bien, mais dans la pratique, le formalisme de l’approche peut « tuer » le débat en rapportant l’attention des participants non plus sur le sujet en discussion, mais uniquement sur sa forme et des éléments techniques (à force, ça exclue la diversité des participants et ça produit une culture d’entre-soi entre praticiens). Pour ma part et pour l’instant, je tends à laisser-faire les échanges et je me contente de donner quelques indications en début de séance. Mais restons ouverts à l’amélioration de nos pratiques. Je tends à penser que nous nous devons/pouvons nous donner la possibilité de nous réinventer à chaque situation.Je termine ici mon compte rendu pour donner une suite au schéma d’en haut, quant à ces trois manières de faire philo (1°selon des textes- de toute origine et des situations/incidents de vie qui nous inspirent, 2° selon ses ressentis les plus inaccessibles et 3°, selon l’histoire et l’enseignement de la philosophie).

Des précisions sont donc apportées dans les cadres violets ci-dessous.

Quelques éléments d’explication :

1° On ne décide pas de ce qui nous parle… néanmoins, on reste libre de s’en saisir et d’approfondir notre quête.

2° À partir de nos ressentis, la perception de soi questionne autrement le rapport à soi et les liens que nous établissons entre, d’une part, la philosophie rencontrée par des textes et des situations et, d’autre part, celle par quoi on se sent « constitué » dans notre « être ». Là, à mon avis, il y a du vide abyssal chez beaucoup d’entre nous…(il n’est pas impossible qu’il n’y ait que cela… en ce sens que tout ne peut être qu’interprétation et subjectivité co-construite de nos ressentis.) Un ami aimait dire : nous avons la philosophie de notre « structure psychologique ».

> On tend à penser à partir de soi, mais peut-être faut-il penser contre soi-même ?3° Enfin, la philo, telle qu’elle est enseignée en classe ou/et à l’université, est à la fois très diverse et nécessairement complexe. Il ne s’agit pas seulement du contenu des textes (déjà difficiles à comprendre), mais d’axes d’approche épistémologique (analytique, dialectique, synthétique, empirique….), ce qui multiplie les regards. Souvent, c’est la philosophie qui se parle à elle-même, elle se met elle-même en abîme.

Pour revenir à nos débats, il me semble que l’enjeu est bien de permettre du commun et du partage réflexif, c’est-à-dire, de l’échange lié à une diversité. On se donne la possibilité d’ouvrir des frontières, de bouger des inerties et peut-être de mieux souligner (ce que je ne fais pas toujours très bien) des liens entre les différentes interventions.

Merci pour votre attention et vos participations. Sans vous, pas de café philo.

Sentez-vous libres de réagir à ce forum et d’y poster vos analyses, vos questions, votre avis.

Les ressources que nous avons consultées de l’Obsolescence de l’homme, sont dans l’introduction ici.————————————-

René Guichardan, café philo de Grenoble.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)26 octobre 2025 à 19h27 en réponse à : TROIS CAFES PHILO AVEC UN COLLECTIF D’ARTISTES FEMMES A LA TÊTE BLEUE du 26/09 au 18/10 2026, Grenoble, 44 rue Perrière. #7957Compte rendu du dimanche 12 octobre à 14h00

Jusqu’où se métamorphoser sans se perdre ?

Peut-on renaître de tout ?Les deux questions ci-dessus m’ont été suggérées par les oeuvres de Carole et de Jennifer. Nous étions une poignée de participants, mais comme d’hab, nous nous sentions très concernés par le sujet.

La question de la métamorphose pose, fondamentalement, un problème d’identité, d’aptitude à se connaître et à reconnaitre soi après un « changement ». C’est Kafka ou le papillon : c’est l’aliénation à la société industrielle ressentie à même le corps ou c’est la transformation réussie par la chrysalide devenue papillon.

L’une des questions qui se pose est celle-ci : ce que je sens et éprouve me conduit-il (me transforme-t-il) dans la bonne direction ?Qu’est-ce que me guide ? De quels repères ai-je besoin ? Ce qui marche pour les autres, peut-il fonctionner pour moi ou, à l’inverse, se retourner contre moi ?

La chrysalide n’implique-t-elle pas de perdre tout repère ? Mais est-ce seulement possible, à quel coût ? Jusqu’où peut-on risquer ce que l’on est ?

La question se pose : dans quelle mesure je peux me révéler à moi et à l’autre si nous nous donnons à chacun la possibilité de nous écouter et de nous comprendre, mais sans jugement ?

La question reste ouverte. De mon côté, je vais m’arrêter ici pour ce compte rendu.

Il y a effectivement, un autre point à considérer : la manière dont je me pense est susceptible d’agir sur ma manière de travailler sur moi, et sur mes potentialités. Or, parvenu aux limites de la façon dont chacun s’éprouve en lui-même, je me pose toujours la question s’il faut laisser faire et/ou pousser un peu dans une direction ou une autre les interprétations auxquelles on pense ?

Dans le doute, je préfère m’abstenir… en particulier parce que je déteste les généralisations… Au mieux, et entre amis-es, on peut parfois s’autoriser à des hypothèses, mais guère mieux. (C’est mon avis)N’hésitez pas à exprimer votre avis, votre réflexion ou votre recherche à ce propos.

Merci de votre attention.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)11 octobre 2025 à 9h22 en réponse à : TROIS CAFES PHILO AVEC UN COLLECTIF D’ARTISTES FEMMES A LA TÊTE BLEUE du 26/09 au 18/10 2026, Grenoble, 44 rue Perrière. #7940Compte rendu du sujet du mercredi 8 octobre

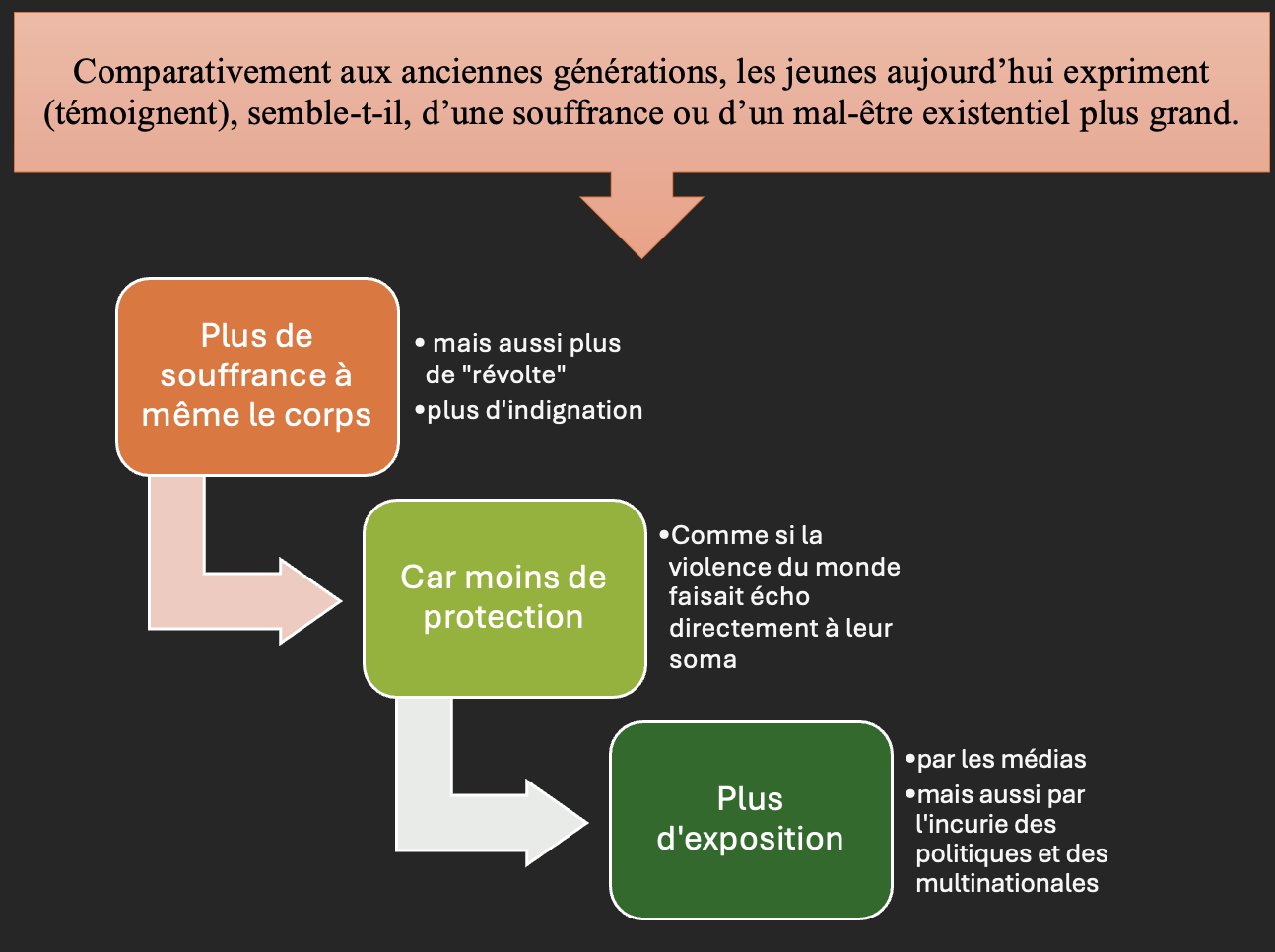

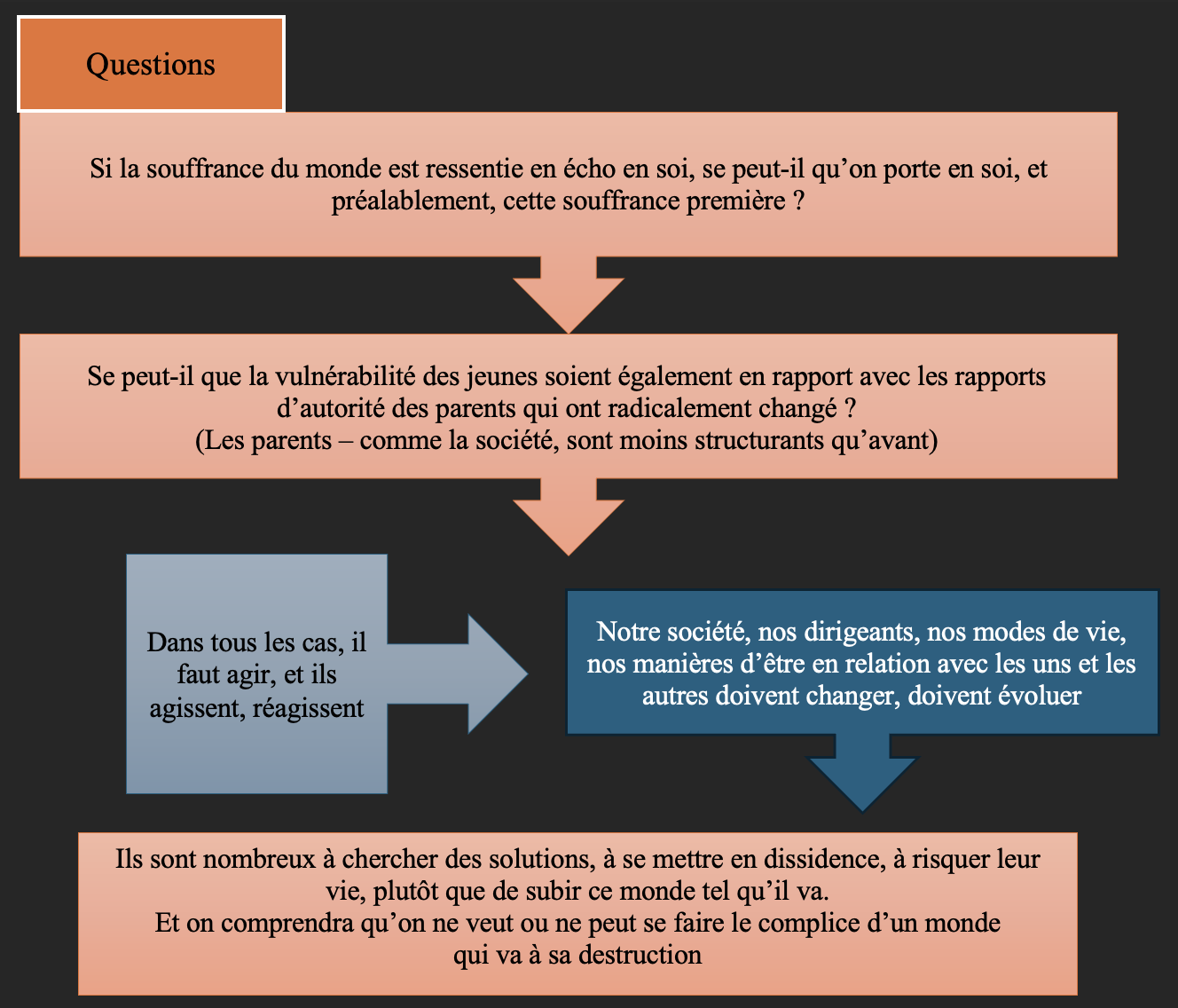

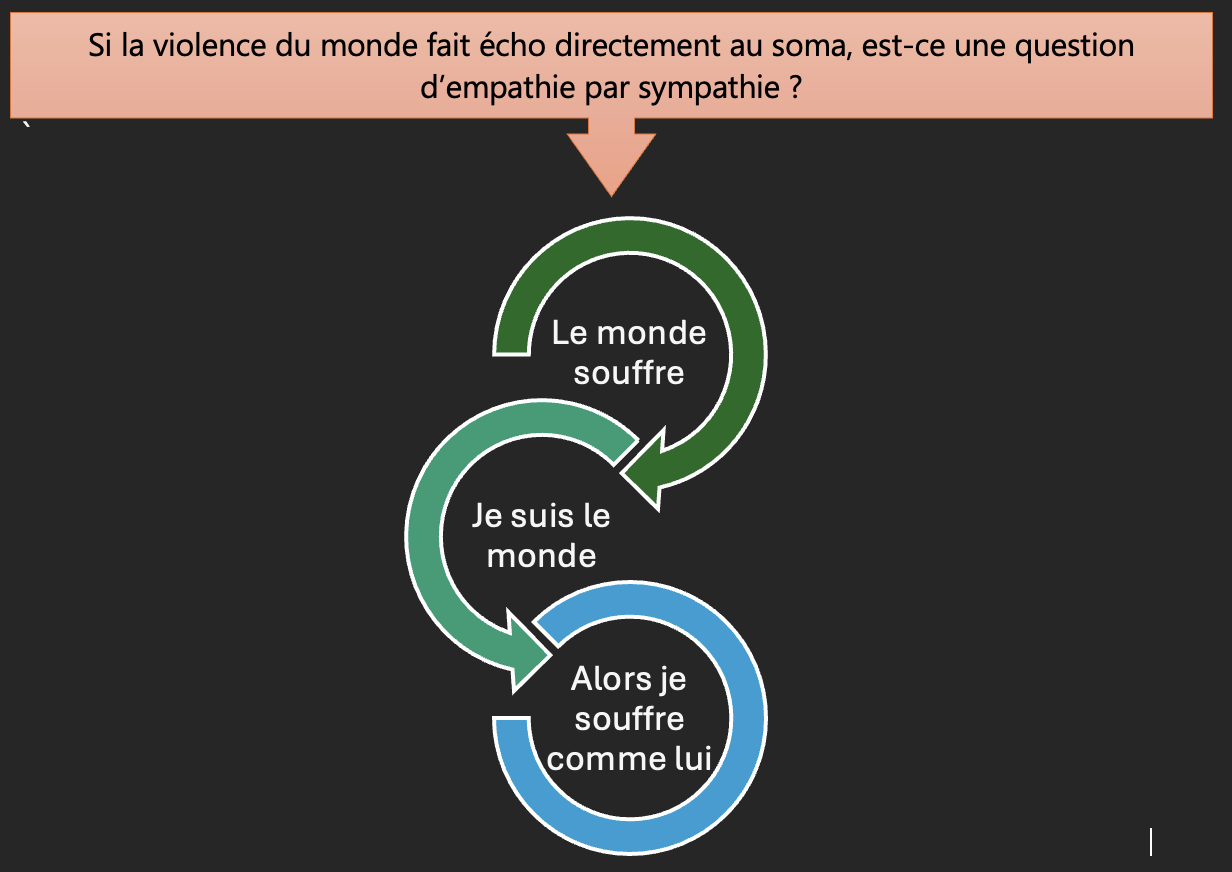

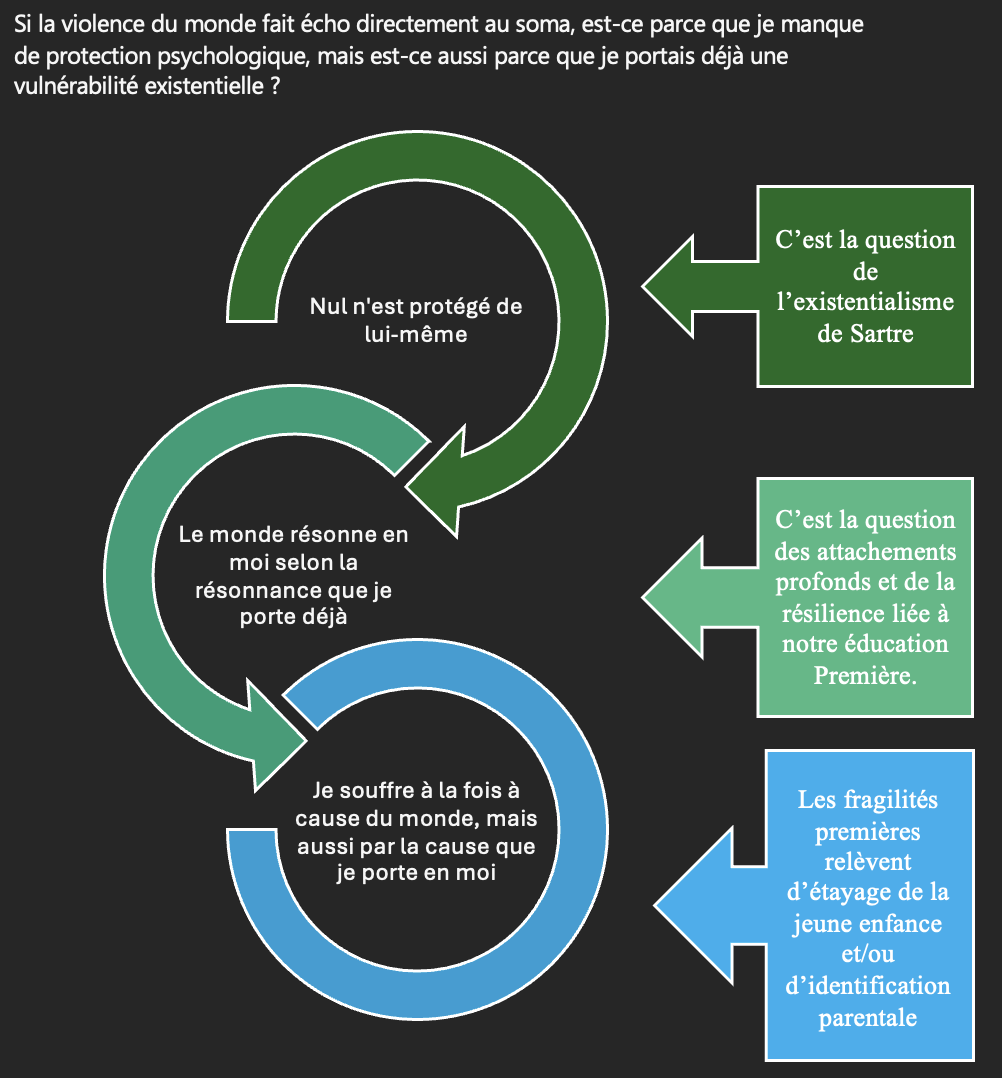

– Se révolter implique-t-il d’être violent ?Nous étions une petite poignée de people, dont l’artiste Colette Colère et, d’une certaine manière, nous nous sommes demandés : comment, la violence qui est à l’extérieur de soi, dans la société, pouvait nous faire violence, à l’intérieur de nous ?

L’intérêt de notre échange résidait dans le fait que nous étions peu nombreux, mais particulièrement impliqués par la question, et selon des modes différents (probablement en raison également de nos différences d’âge – en gros deux jeunes, deux vieux, trois avec moi).

En effet, la jeunesse, aujourd’hui, me semble plus directement vulnérable et agressée à même son corps par la société comme elle va.

Par comparaison, les générations précédentes, étaient éventuellement mieux « protégées ». Mais c’est une question, car il est possible qu’elles aient appris à refouler davantage leur sensibilité et à tout engoncer dans leur soma ? Si c’est la cas, alors les souffrances et le vécu existentiel des nouvelles et anciennes générations sont comparables entre elles, sauf que les maux de l’existence ne s’actualisent pas de la même manière ni avec la même intensité. De toutes évidences, les jeunes souffrent plus (plus de consultations psychiatriques), davantage d’atteintes dans les corps (scarifications). Cela dit, elle semble dotée d’une plus grande sensibilité, d’une plus grande ouverture, d’une plus grande acuité de penser, de beaucoup de pertinence. La jeunesse d’aujourd’hui est très avertie du monde comme il va et de la direction qu’il prend, les jeunes sont directement concernés.A côté, les anciennes générations peuvent donner l’impression d’être plus détachées, d’être moins conscientes ou encore, de s’assagir, mais est-ce par fatigue, par renoncement, par repli sur soi ? Je laisse la question de côté, car je tends à penser que chaque cas est « singulier », en ce qu’il relève d’un dialogue intérieur. Cela dit, je crois, malgré tout, que le monde se moque de la manière dont nous le pensons. Dans tous les cas, il nous embarque avec lui, quoi que nous pouvons penser de lui.

La recherche de causes « uniques » ou isolées à elles-mêmes est souvent infructueuses : on ne peut trancher absolument : on ne peut trancher (vraiment, et pour l’instant) si je souffre à cause de moi et/ou à cause du monde. Nous sommes en effet des êtres complexes et multi-composés en interaction. Et, nous nous transformons les uns les autres par et dans nos interactions.

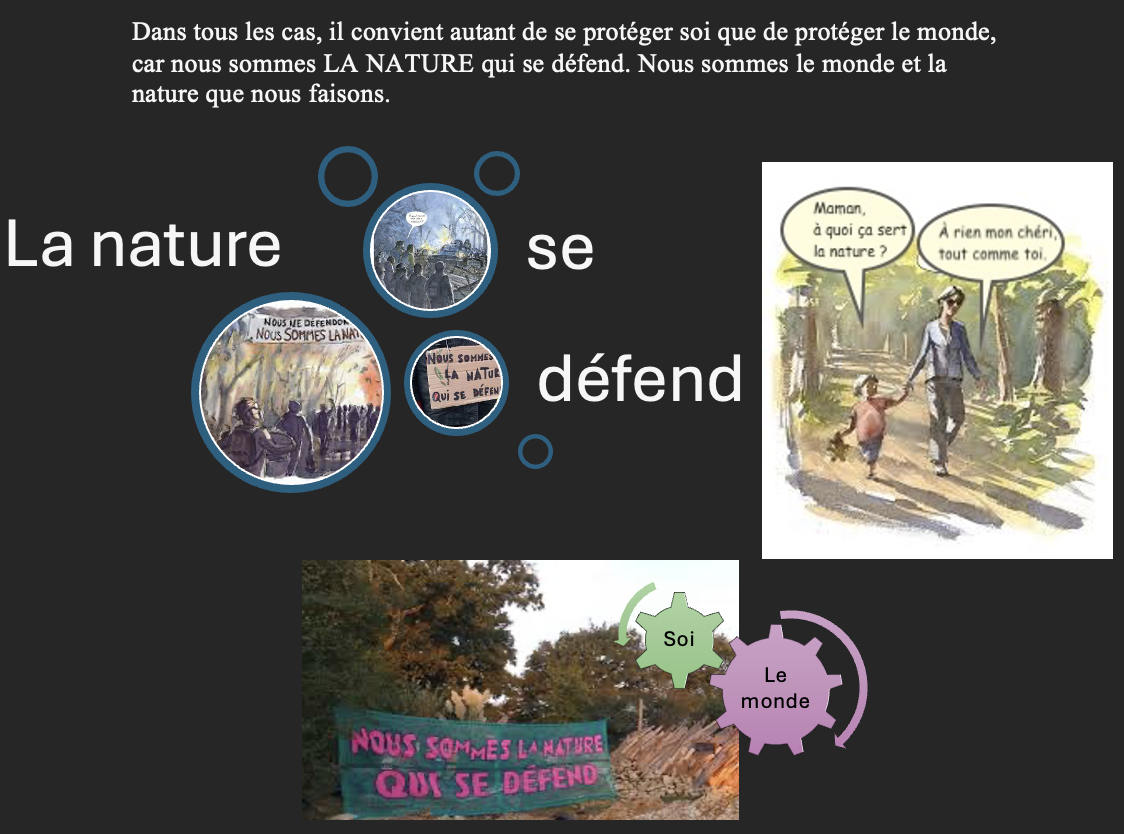

Pour conclure, si l’on doit répondre à la question : Se révolter implique-t-il d’être violent ?

Nous dirions que nous n’échappons pas à la violence qui existe, qu’elle soit dans le monde ou à l’intérieur de soi. En orientant notre recherche vers les résonances intérieures et/ou extérieures des violences ressenties, il s’agit de voir comment nous transformons ou l’une ou l’autre, voire des deux dans un même mouvement.Ps : « Nous sommes la nature qui se défend ». Ce slogan est directement inspiré du mouvement : Les soulèvements de la terre.

Merci pour vos participations.

Vous pouvez également rédiger vos réactions et/ou votre synthèse (pour celles/ceux qui ont participé.————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo (vous pouvez vous abonner à cet agenda.)7 octobre 2025 à 10h00 en réponse à : Prochain sujet : un peuple peut-il se gouverner lui-même ? Mardi 30 septembre 2025 à 18h30 au café Chimère, 12 rue Voltaire. Grenoble #7926Compte rendu : Un peuple peut-il se gouverner librement ?

Nous étions plus d’une trentaine de personnes pour débattre de ce sujet.

Voici un compte rendu qui reprend quelques grandes questions retenues, nécessairement, subjectivement. Soyez les bienvenus pour réagir à ce forum ou pour formuler également votre analyse ou votre synthèse.

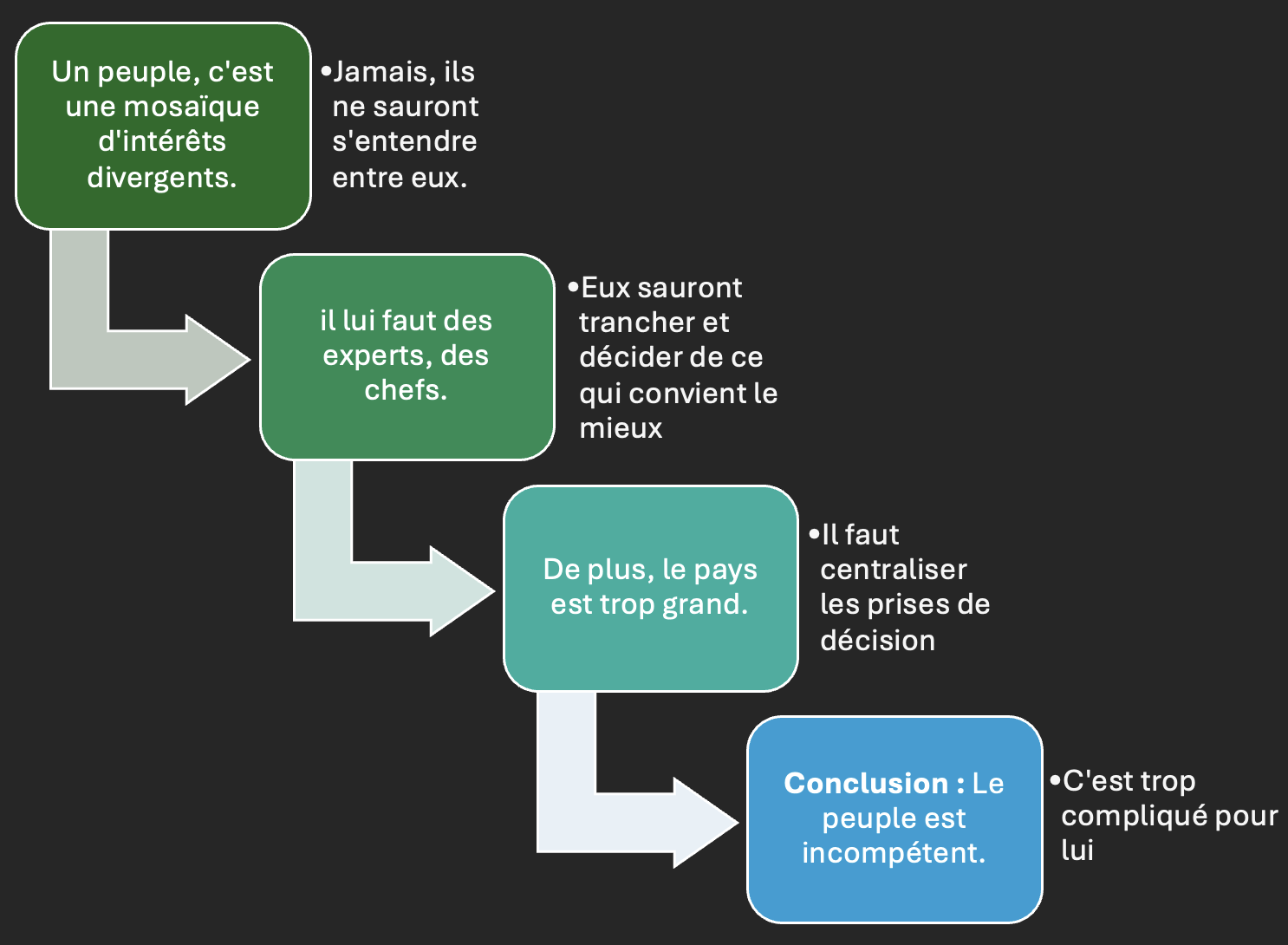

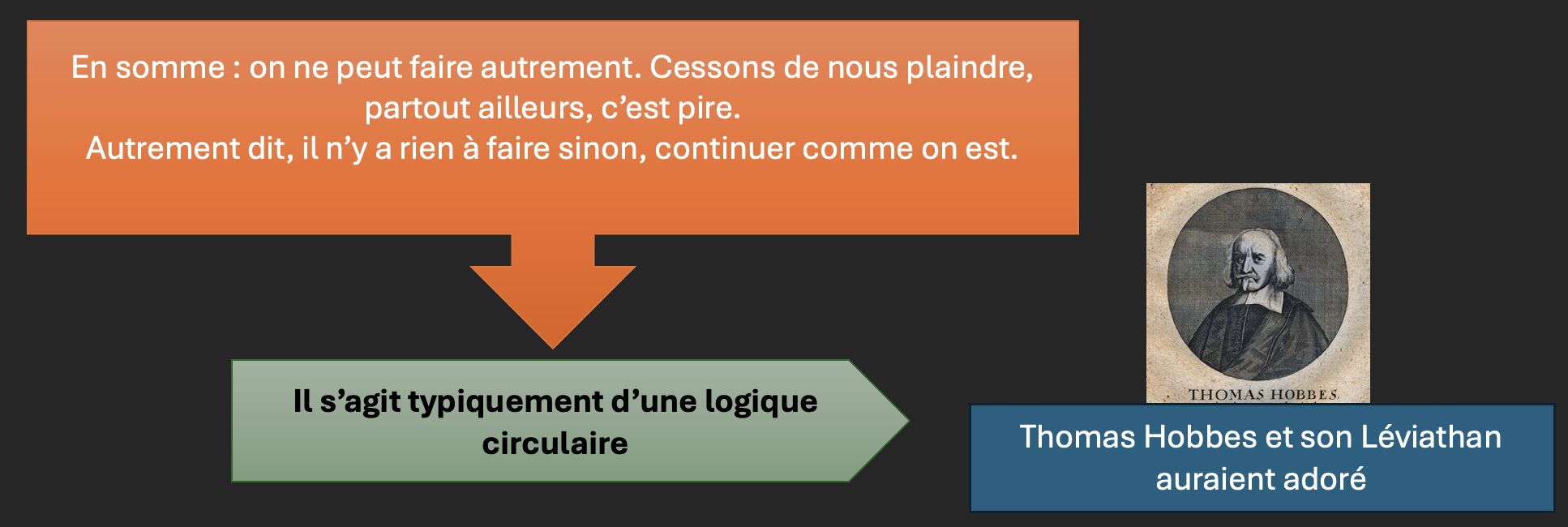

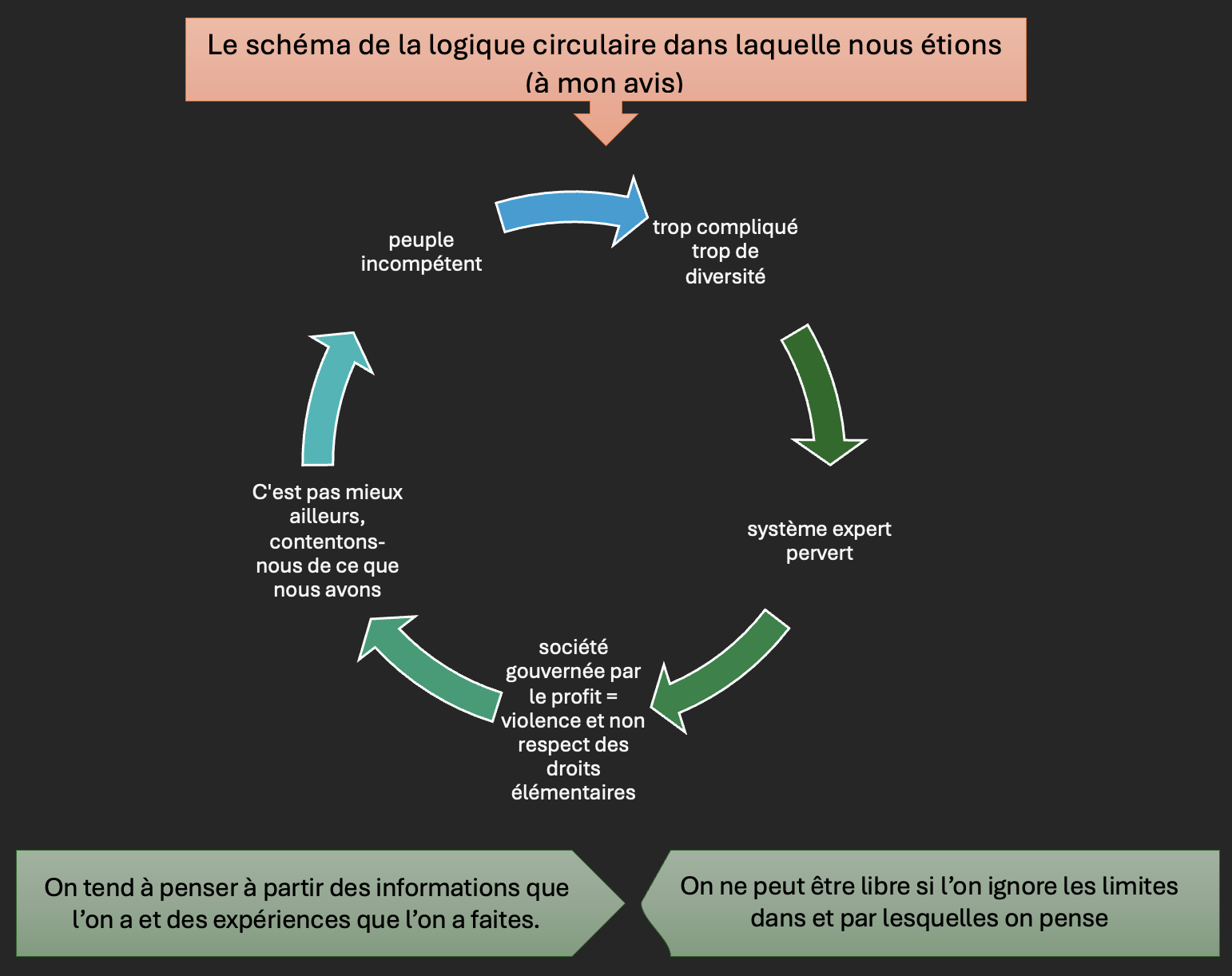

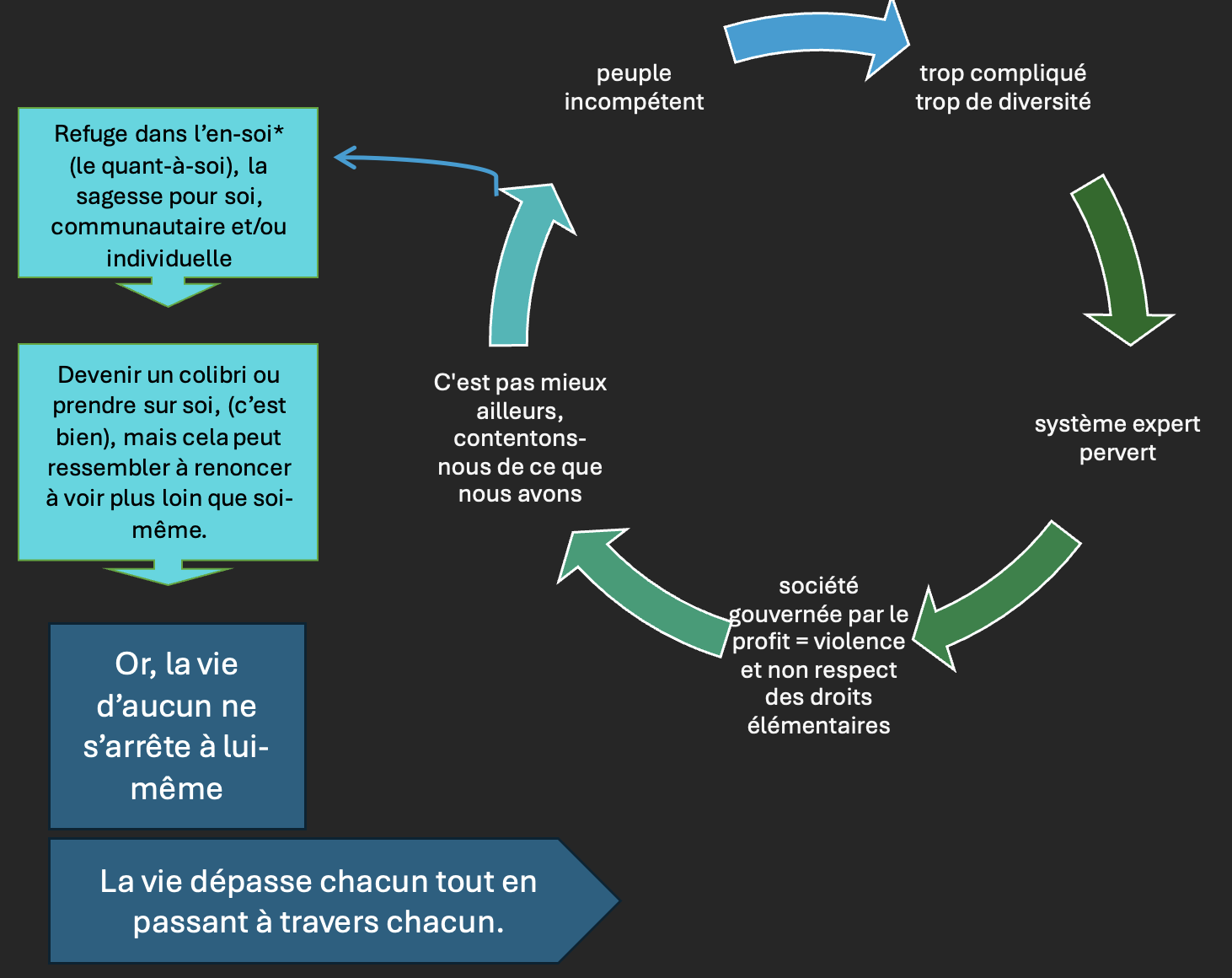

A la question, un peuple peut-il se gouverner librement, la ligne argumentative de ceux qui répondent plutôt « non » se dessinent ainsi :

Répondent plutôt oui, ceux qui estiment que :

— Un peuple peut et doit se gouverner.

> Car c’est un devoir que de savoir se gouverner ;

> sinon, c’est renoncer à sa liberté,

> et c’est également à renoncer à ses responsabilités.– Par ailleurs, chaque personne est un représentant de l’humanité.

>> Et nul ne doit être « discriminé » : le peuple, c’est chaque être humain sur un territoire donné (principe d’égalité universel de tous les êtres humains)

– Enfin, se laisser gouverner, c’est se laisser corrompre par le discours des médias, l’idéologie consumériste de la société,

– c’est se laisser abuser par des incompétents, des ambitieux, l’élitisme d’un système méritocratique corrompu.

– Cela revient à se conformer, à conformer les enfants, c’est aller à notre perte en l’état actuel de notre société.– Enfin, selon Rousseau, la Boétie, Spinoza, Locke, Montesquieu* : ceux qui ambitionnent de représenter les autres, ceux qui nous gouvernent et ceux qui acquièrent des expertises, tous tendent à faire commerce de leur savoir-pouvoir, et finissent par en abuser au détriment de ceux qu’ils sont censés représenter.

* Note perso, tous ces philosophes défendent l’idée d’une liberté, en particulier Rousseau et Spinoza, tandis que tous défendent également que le pouvoir doit être maintenu sous-contrôle et pondéré par des contre-pouvoirs.Une solution : la responsabilité d’un porte-parole (et non d’un représentant professionnel du politique), si elle est octroyée par des mandats, ces derniers sont nécessairement révocables, de sorte que tout mandaté soit en mesure de rendre des comptes de sa gestion et de la justifier devant le peuple.

Autrement dit, toute personne qui prend décision pour un collectif doit montrer en quoi et comment elle a déterminé ses choix. Par exemple, elle doit montrer de quelle manière l’intérêt général de la population a été considéré, quelles étaient les options possibles, les conséquences des différentes alternatives, comment ses dernières prenaient en compte la volonté générale, comment la diversité des publics a été consultée, de quelle manière la balance bénéfice-risque a été pensée, etc.Conclusion du moment :

C’est un peu comme si le fait de prendre au sérieux l’idée de démocratie, invitait au devoir de mieux la penser, d’en voir les possibilités et les potentialités et, pour cela, de se donner les moyens de la pratiquer, de l’expérimenter, de l’enseigner. Il s’agit d’en faire évoluer les modalités présentes que les pouvoirs du moment confisquent à la population, tout en se targuant de toutes les prérogatives.

De la liberté individuelle à la liberté collective

Il m’a semblé, durant notre échange, que nous n’avions pas suffisamment clarifié la question de la liberté « individuelle », celle que l’on porte en soi d’une part et, d’autre part, la liberté « publique » / collective ou encore, la liberté en démocratie, c’est-à-dire celle qu’un peuple (ou qu’un groupe social) peut se donner à lui-même.

La liberté pour soi et la liberté de se gouverner ne relève pas du tout du même niveau, du même problème, de la même échelle, d’un même rapport à autrui. Il s’avère que la liberté pour soi (de soi à soi-même) tend à s’apparenter à un quant-à-soi, autrement dit, à un refuge en soi, voire à un individualisme intra-verti.

Il est clair que la liberté de chacun est conditionnée par l’environnement (la psychologie, la sociologie, la politique) dans laquelle il vit et grandit. Et il est normal de s’exprimer à partir des influences de son passé, mais peut-on le dépasser, précisément, pour comprendre / entendre l’autre ?

Qu’est-ce qui nous empêche d’entendre l’autre, le tout autre, puis de nous représenter le bien commun et ainsi l’intérêt général d’une population ?

Hannah Arendt (Conditions de l’homme moderne) a été évoquée. Elle est une référence pour se dégager des totalitarismes actuels ou en puissance. Peut-être devrions-nous y penser pour un prochain sujet ?Très rapidement, une proposition : à chaque ministère, il peut y avoir un comité de citoyens représentatifs de la population française (à l’image de la Convention Citoyenne pour le Climat), lesquels rendent compte aux populations des propositions de loi. Ainsi, un grand pays peut être gouverné selon un intérêt général, car ce dernier a été pensé en commun et en connaissance de cause des réalités de chacun.

Fin du compte rendu, je vous laisse avec quelques références. Merci à tous pour cette expérience d’une philo qui s’essaye en pratique en une forme de démocratie ouverte, en chantier.

Des références, si vous le souhaitez.

Hannah Arendt. Une série de podcast de France Culture. Cliquer ici.

Hannah Arendt (encore), le cours de Major Prepa.Un bref podcast sur Rousseau (5mn), ici (France Culture)

Vous pouvez consulter les références en introduction, cliquer ici.

————————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

– Des cafés philo à Grenoble. Cliquer ici pour accéder aux forums (et aux comptes rendus).

– Le groupe WhatsApp des cafés philo sur Grenoble. S’enregistrer ici pour être informé des sujets (bientôt, nous passerons vers l’application Signal).

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse d’avant, (avec comptes-rendus) ici.

> Agenda Google où sont postés nos activités cafés philo.7 octobre 2025 à 9h07 en réponse à : TROIS CAFES PHILO AVEC UN COLLECTIF D’ARTISTES FEMMES A LA TÊTE BLEUE du 26/09 au 18/10 2026, Grenoble, 44 rue Perrière. #7925Comptes rendus

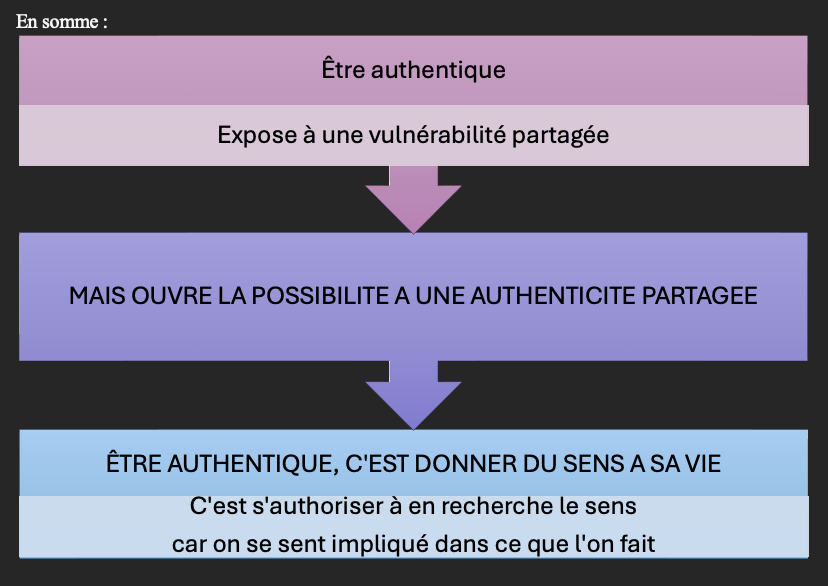

L’authenticité peut-elle rendre fragile ?

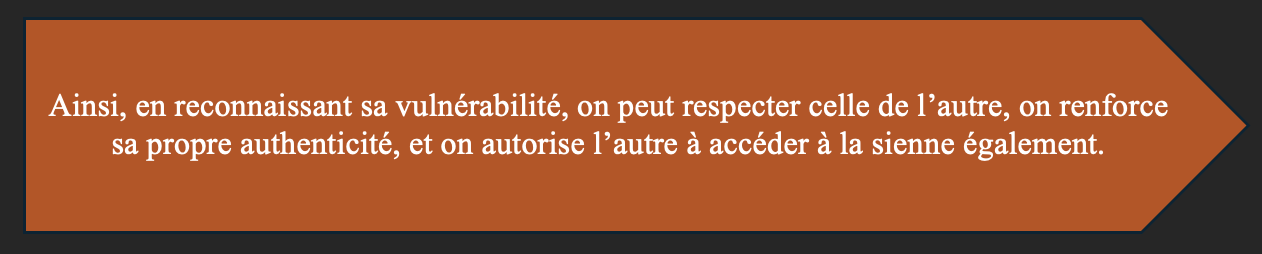

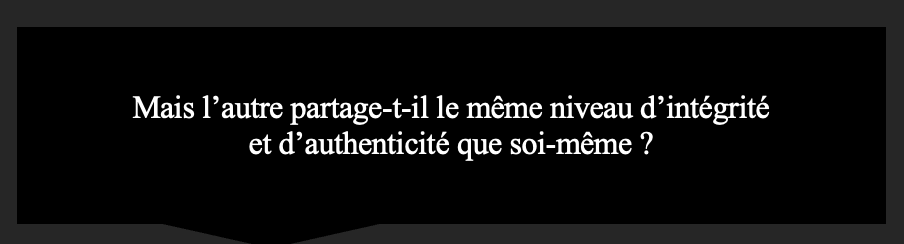

Nous étions une petite poignée de participants, mais tous très concernés par le sujet, et chacun étant déjà dans une démarche de connaissance de soi.Etymologie de authenticité, du bas latin authenticus, du grec authentikos,

> dérivé de authentês, désigne une qualité intrinsèque.

En droit, un acte authentique est un acte qui fait autorité, dont la vérité ou l’autorité ne peut être contestée.Rapporté à la personne : « qui agit de sa propre autorité » (autonomie).

Qui exprime une vérité profonde de l’individu.En philosophie, l’authenticité pose la question de l’être et de son essence (ontologie): l’être existe-t-il au-delà de ses apparences, au-delà de ses manifestations ?

Voir Sartre et la question existentielle. (Le cours d’Annick Steven, ici)

Ou le cours du Précepteur (ici)

Exemple : J’ai invité une amie, mais elle m’a agacé pendant 2 jours, j’ai préféré ronger mon frein pour ne pas nuire à notre « amitié ». Je n’en pouvais plus lorsqu’elle est partie.

> être authentique, ne signifie pas, dans ce cas, être « brut de décoffrage » et dire tout ce que l’on pense sans filtre, c’est plutôt reconnaître et situer en soi ce qui s’éprouve. Faire part de sa vulnérabilité en mode « réflexif » (dans un premier temps, en soi, par soi-même)

Question que l’on se pose souvent alors ?

`

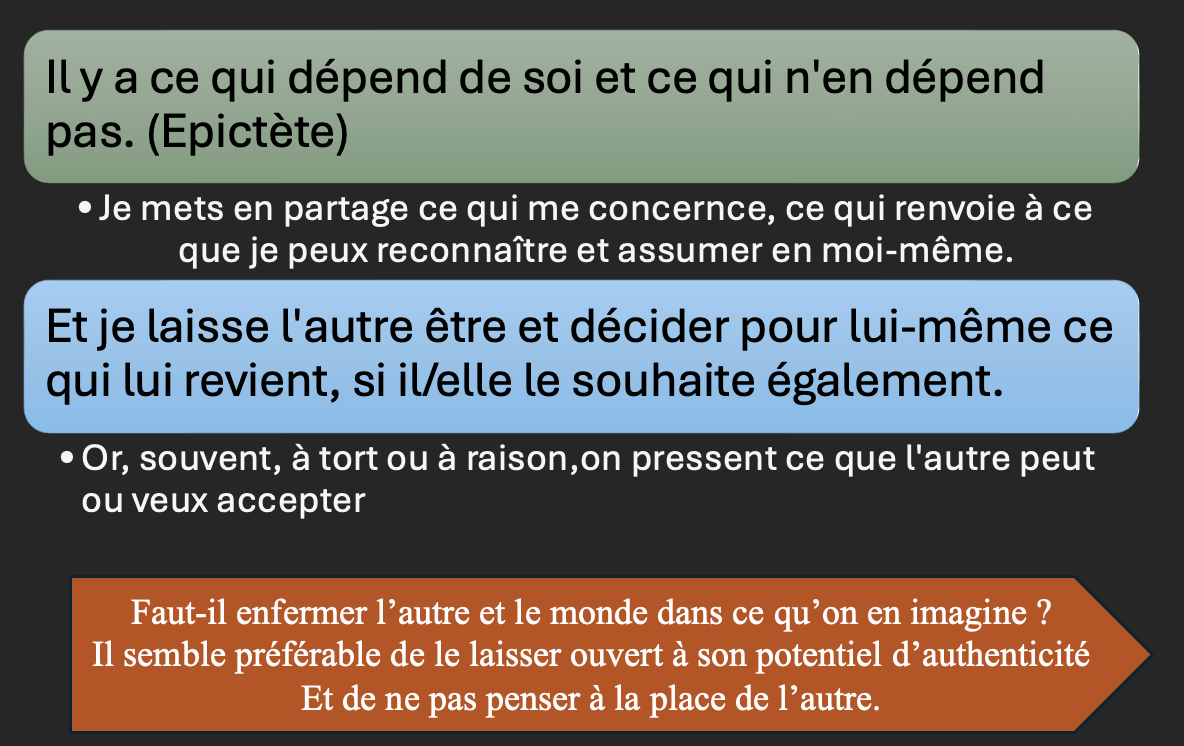

`Une réponse inspirée du philosophe Épictète :

UNE AUTRE EXEMPLE QUI M’EST PERSONNEL ET COLLECTIF DANS LE MÊME TEMPS

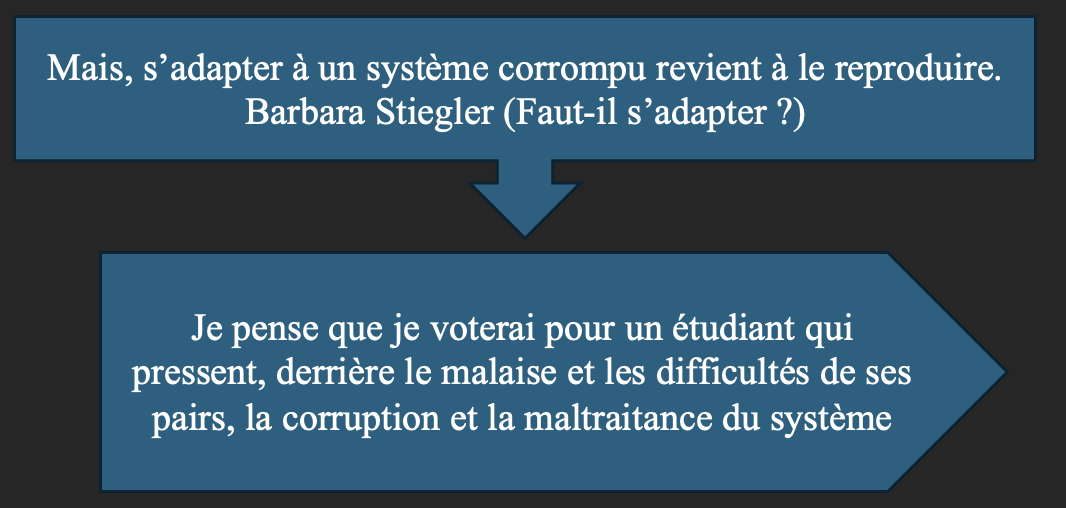

Cette semaine ont lieu les élections des délégués de classe. Pour moi, c’est un simulacre de démocratie, une tromperie de ce que peut la démocratie, car c’est réduire la démocratie au formalisme des élections.

> bien qu’il s’agisse seulement, pour le délégué, de rapporter aux professeurs, ce que vivent les étudiants. Et, c’est en vue, selon l’institution et les professeurs, d’être attentif aux difficultés et besoins des étudiants.Or, de mon point de vue, participer au système éducatif tel qu’il est, c’est consentir à son élitisme, à ses discriminations et c’est contribuer à le reproduire. Il y a donc udilemme car, être neutre, c’est ne rien dire, ne rien faire. Est une substance neutre en biologie / chimie, une substance qui n’a aucun effet) cela revient à consentir à ce qui se fait, cela revient à laisser faire.

En expliquant mon dilemme, je ne fais que témoigner de mon malaise et de la manière dont il se présente. Je permets aux autres étudiants (notamment aux délégués) de prendre conscience de mon positionnement. Mais j’ignore ce qu’ils vont en faire.

On verra, car la situation se déroule dans la semaine à venir.Ci-dessous, des références :

Interview de Barbara Stiegler (philosophe, autrice de Faut-il s’adapter ?), cliquer ici.

Ci-dessous, le système élitiste et discriminatoire dénoncé par Bernard Lahire. Cliquer ici.

Ici, un article à partir d’une interview sur le site « Café pédagogique »Ci-dessous, un peu d’économie :

Ci-dessous, par quel vice, le capitalisme et le système des partis d’extrême droite ont remis le pouvoir entre les mains d’Hitler. Par Johann Chapouto. Historien, enseignant à la Sorbonne, spécialiste du nazisme. Cliquer ici.

Les Constitutions peuvent-elles nous sauver ? Par Lauréline Fontaine (juriste à la Sorbonne, spécialiste des Constitutions. Cliquer ici.

J’ai évoqué un autre dilemme en cours d’épistémologie, celui de la gestion Covid du gouvernement, et des problèmes que cela pose sur le plan épistémologique. Peut-être que je le rapporterai dans ce forum, car notre prof s’est montré ouvert pour que nous en parlions. Nous verrons alors ce que cela donnera.

Vous pouvez réagir sur ce forum ou me répondre en privé ou, pour celles/ceux qui savent où me trouver, me répondre en live.

Merci de votre attention.

29 août 2025 à 8h58 en réponse à : Sujet, introduit par Enzo : De quoi le mérite est-il le nom ? pour mardi 26 aout 2025 à 18h30 au café Chimère, 12 rue Voltaire. Grenoble #7871Bonjour à tous,

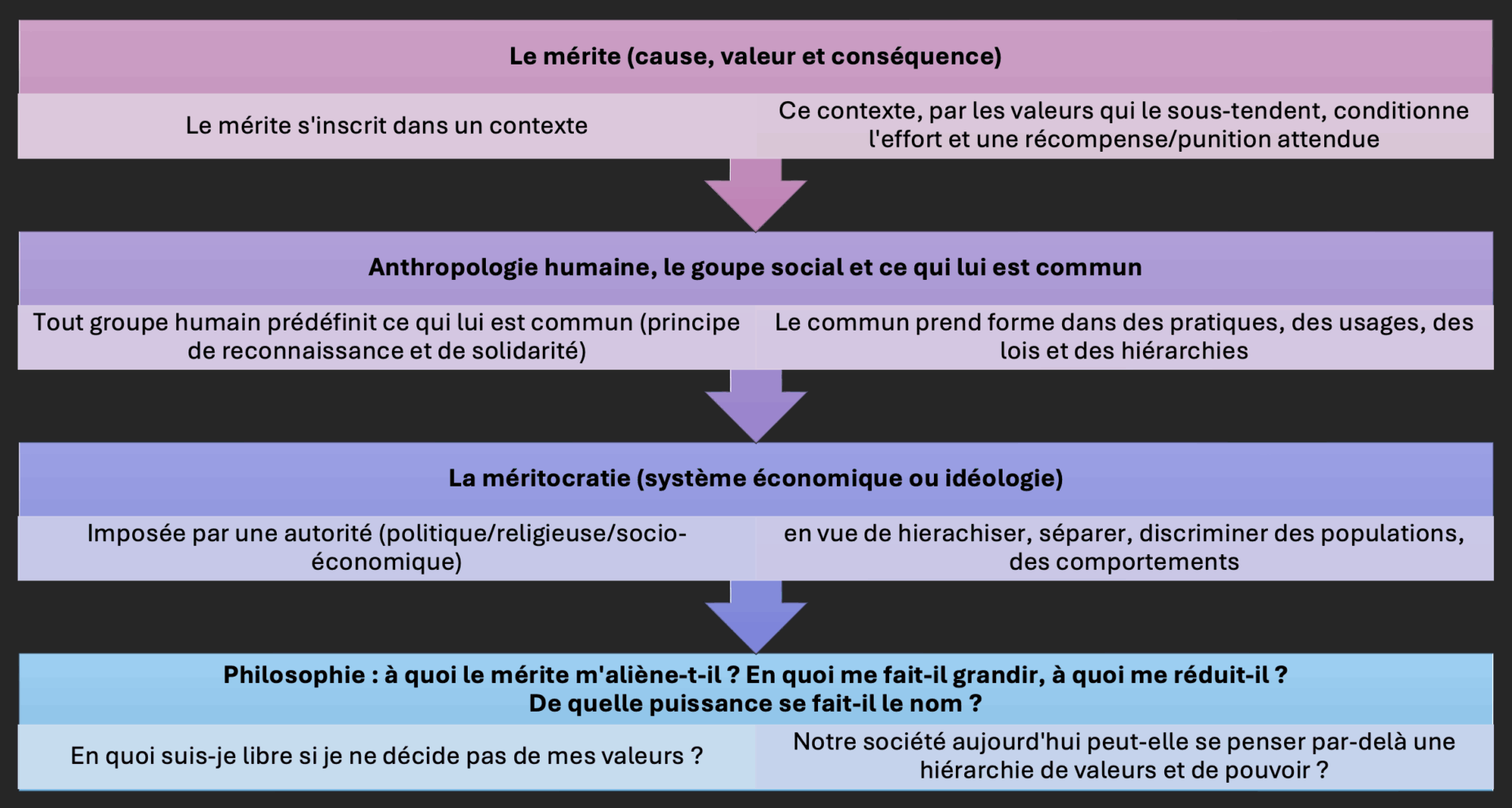

Nous étions près de 25 participants pour ce débat. Les échanges étaient riches et complexes, notamment en raison du fait que plusieurs niveaux de discussions et de références s’engageaient dans le même temps. Je tente dans mon compte rendu de clarifier ces différents niveaux. Mais pour commencer, le besoin d’une recherche du côté de l’étymologie s’est fait sentir.

Mérite : rapprochement étymologique français, latin, grec et sanskrit

Au XII e siècle, emprunté du latin meritum, « prix, salaire ; attitude, conduite qui mérite quelque chose ».

De son côté, « émerite » vient du latin « emereor » signifiant « qui a achevé son service militaire ». Sous Auguste, le terme « emeritus » désigne celui qui a fait son temps et fourni sa carrière.

Pour le Dictionnaire des Racines des Langues Européennes [8], « mere » est la racine des mots grecs « meros », et de « moira » (qui signifie : « le sort », voir « Acte-agir ») mais aussi des mots latins, « merere » (mériter) et « memoria » (la mémoire).

Lien vers la source ici.Quatre axes ou niveaux d’échange lors de notre débat

Une ou deux problématiques propres à chaque registre :

1° le mérite en tant que tel :

Il y a un rapport de conséquence pour chacun de nos choix et de nos actes. Par exemple, sur un plan individuel, chacun a une conscience instantanée de son rapport au monde par les effets que ses actes entrainent : frapper une boule de billard et la voir se déplacer vers l’objectif visé. Généralement, on s’accorde sur l’idée que l’atteinte de l’objectif est proportionnelle à l’effort dédié à l’apprentissage de ce sport.

Pour ce premier temps d’échange, on explore de façon élargie la question du mérite. Il s’agit de saisir des logiques (affects, valeurs, intérêts et conséquences) auxquels il répond en fonction de la diversité des références de chacun : il faut avoir perçu pour soi-même le plaisir ou l’intérêt d’apprendre à frapper dans une boule de billard.

Mais pour un groupe social, lorsque les réactions en chaînes sont plus complexes, la conscience du retour de nos actes se perd dans le collectif : à l’échelle d’une famille et d’une société, le principe d’intérêt se trouve d’emblée conditionné par l’environnement social, éducatif et institutionnel du pays dans lequel on se trouve. Pour le dire autrement, le collectif répond des actes de chacun, mais selon d’autres échelles de quantification, de probabilité et selon d’autres temporalités.- Ainsi, on n’élude pas la question du mérite sur le plan de la « subjectivité » (le sentiment de mériter selon la conscience de l’effort produit) ni sur celui de notre intersubjectivité (le besoin de reconnaissance dans nos rapports à autrui).

- On observe simplement que le mérite est pris en tension entre des mobiles, l’échelle d’un environnement donné et des résultats.

Cela conduit à entrevoir le mérite sur un plan anthropologique, puisqu’il est intimement lié aux effets qu’entrainent nos actes en fonction d’un environnement socio-culturel donné.

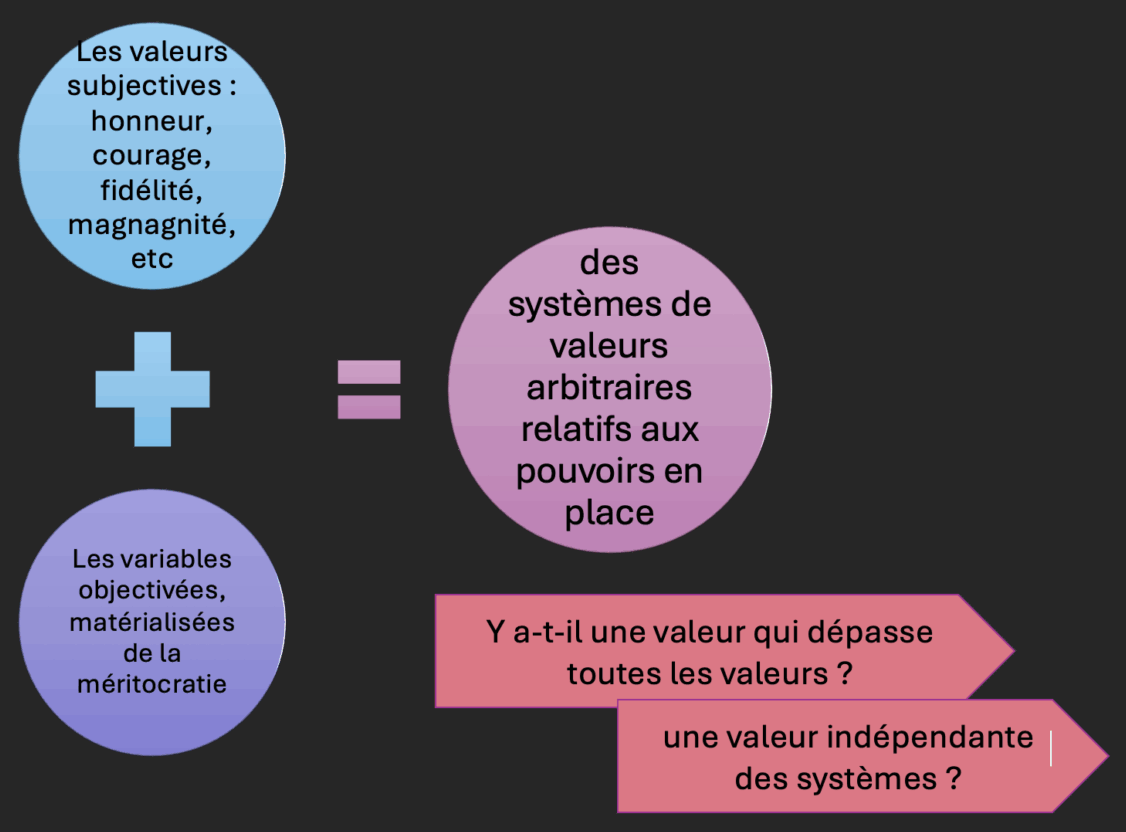

2° Anthropologie

C’est l’une des constantes dans ce domaine : depuis qu’homo-sapiens existe, tout groupe humain se reconnaît comme une entité (ethnique, clanique) en ce qu’il se donne des normes, des valeurs pour se reconnaître lui-même. Ce facteur de reconnaissance participe du sentiment d’appartenance au groupe et lui donne les codes, les valeurs, les mythes par lesquels il se coordonne, s’organise, se hiérarchise. La question qui se pose est celle d’un rapport entre la valeur (par exemple, le courage) et les variantes par lesquelles il s’incarne (tuer son ennemi ou, au contraire, dans une société pacifiée, l’épargner). Autre exemple à l’échelle d’une société, être en faveur d’un gouvernement qui met en place un système éducatif à visée coopérative ou préférer celui qui valorise la compétition, la mesure des performances et qui construit un système élitiste avec le parcours de sélection qui lui correspond.

De fait, les valeurs et les façons, par lesquelles les mérites s’incarnent dans un groupe social, sont relatives aux modes et aux conditions du moment, mais non à la valeur subjectivement ressentie par chacun. Ce décalage semble irréductible : les valeurs sont immatérielles, l’effort est subjectif et les résultats observés sont matériels, en plus d’être décidés par autrui. De fait, le jugement statuant sur le mérite est arbitraire pour ne pas dire, aléatoire, puisqu’il va dépendre de tout une chaine de réactions, en passant par le lieu de sa naissance, par les amis de son quartier, les professeurs d’école jusqu’à la sélection par les IA de parcours sup.La question qui se pose est comment, en tant qu’être singulier,

je me place au milieu de tous ces carrefours d’influence ?

Les rapports entre : affects (motivations), valeurs (sociales) et intérêts (matériels) ne répondent pas d’une logique linéaire, rationnelle, nécessaire. En mon for intérieur, je construis mon parcours. Sais-je lequel ? En raison de quelles inférences ? Qu’est-ce que je me dis à moi-même pour faire ce choix-ci plutôt que ce choix-là ?

En Occident, et depuis la Révolution française, nous sommes supposés tenir pour acquis que, chaque personne vaut toute autre en droit, en dignité et donc, en liberté d’expression. Or, on le voit, la société moderne crée des systèmes de classe qui favorisent des typologies de comportement tout comme des typologies de personnes : selon les appartenances ethniques, sociales et économiques de chacun, les trajectoires et les perspectives d’évolution sociale ne sont pas équivalentes. Allan nous a cité en fin de débat les chiffres de la discrimination sociale en France (voir note en bas de page). Pourtant, sur le plan éthico-philosophique, nul ne défendrait dans ce groupe (je crois), que par « nature », certains humains valent moins que d’autres. Dès lors, comment croire en la méritocratie ? Ne constitue-t-elle pas, par définition, un système discriminant ?

3° La méritocratie :

Elle est clairement une idéologie masquée en ce qu’elle est protéiforme. En effet, la société industrielle produit des marchandises automatiquement indexées sur des valeurs de mérite, et ainsi, les signes de prestance vont de pair avec ceux d’une réussite sociale. Mais dans la même veine, un régime autoritaire militaire, religieux ou capitalo-communiste produira son système éducatif, les institutions et les normes qui lui correspondront. En cela, c’est une ligne de raisonnement qui fait fonction d’idéologie dans la méritocratie, en ce qu’elle réduit des résultats à des valeurs de bien. Ce court-circuit fait l’impasse sur les causes (mobiles) et les moyens utilisés et, plus grave encore, sur le prix et les sacrifices que l’on fait payer aux populations en les mettant en compétition entre elles.

Il semblait que tout le monde, dans notre groupe ce soir (?) ne partageait pas l’idée que nous (en France) étions en « méritocratie », « du moins, pas autant que les USA », pouvait-on entendre. Mais les annonces des membres de notre gouvernement ne manquent pas sur ce sujet, tandis que le fait même du débat dans notre groupe ce soir témoigne de l’effectivité de la question méritocratique. Mais y a-t-il des méritocraties meilleures que d’autres ? Dépend-elle du jeu des critères ? Comment les penser, les sélectionner ? Le quantitatif va-t-il prendre le pas sur la qualitatif ?Modifier les critères de la méritocratie.

A ce stade de notre échange, et sur le plan pragmatique, la question qui se pose est : comment corriger/modifier les critères de notre système démocratique corrompu d’aujourd’hui, de sorte que les plus méritants puissent être, par exemple, ceux dont les métiers et les emplois comptent parmi les plus ingrats, les plus pénibles et les moins valorisants (éboueurs, manutentionnaires, ouvriers, livreurs, agents de sécurité (l’ensemble des bull shit jobs – voir David Graeber (anthropologue) ?

Ainsi, en vue de tendre vers une plus grande justice sociale, la méritocratie peut être pondérée conséquemment aux effets discriminants qu’elle engendre. Toutefois, de telles mesures ont existé et existent déjà. Trois problèmes majeurs sont soulevés :1° Les mesures prises ne changent pas massivement les effets discriminants,

2° Les quota de pondération, le nombre, l’étendue, la profondeur des modifications engagent des discussions infinies entre les progressistes et les conservateurs parmi les méritocrates.

3° A terme, on observe une augmentation de la pression et une aggravation des clivages entre les intégrés et les marginalisés.

En somme, les corrections apportées multiplient les injustices (ou les mettent en évidence ?). Elles reproduisent en réalité les valeurs du système dominant qui les met en place et elles renforcent la fonction méritocratique par les exemples de ceux/celles qui réussissent. Mais alors, y a-t-il une solution ?Est-ce l’ensemble de nos valeurs qu’il faut changer ?

Sans nier les réformes qu’il convient d’apporter à une méritocratie viciée économiquement et corrompue politiquement, peut-être convient-il d’être plus radical quant aux réformes à entreprendre ? Sur le plan pragmatique, le salaire à vie a été mentionné, voir ici la référence à Bernard Friot (interview des Idées Larges). Une telle mesure revient à repenser notre système de valeurs en ce qu’elle bouleverse de fond en comble les hiérarchies mises en place. En effet, l’égalité de valeur entre tous trouve par ce projet une forme pratique de réalisation. Le salaire à vie pour tous libère chacun du souci de satisfaire ses besoins de base : le monde contient et produit assez de richesse pour que tous y prennent part. Imaginez ainsi que la course aux profits ne soit plus le problème majeur de la société. Ce sont alors d’autres priorités et valeurs d’intérêts qui prendraient la relève comme : apprendre à connaître notre monde, comprendre son histoire et découvrir les richesses de vie sous toutes ses formes. Apprendre également les arts, les sciences, apprendre à connaître autrui et les autres civilisations, mieux comprendre l’environnement, la biodiversité et découvrir d’autres modalités du vivre ensemble, d’autres modes de gouvernance. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter le sociologue Bernard Lahire ici, où dans son dernier ouvrage « Savoir ou Périr », il explique comment l’école détruit la curiosité et le plaisir d’apprendre en mettant l’accent sur les évaluations (le mérite conditionné selons leurs valeurs et critères), c’est-à-dire la réponse à la conformité plutôt que sur le plaisir irrépressible (inné et nécessaire à tous groupes sociaux) d’apprendre.

Sortir de la question des intérêts, c’est entrer en philosophie. En effet, pour faire des calculs, une machine à calculer suffit.

Philosophie sociale : le transclasse, libre-arbitre ou déterminisme ? Sur le plan socio-philosophique, Maryline a évoqué les travaux de Chantal Jacquet (philosophe). Elle crée le concept de transclasse à la suite d’une enquête qualitative sur différents profils. Ces derniers semblent contredire la tendance statistique massive repérée par Bourdieu et, selon laquelle, les populations reproduisent les conditions de leur détermination.

Pour le dire brièvement, l’État, les institutions publiques et les médias, en raison de leur statut d’autorité, exercent une domination matérielle et symbolique sur les populations, de telle sorte que les élites imposent leurs visions du monde comme des modèles de réussite, ils définissent ainsi les normes et les critères de la réussite sociale, qui sont alors intériorisés par les populations, comme si elles étaient naturelles.

Mais du côté des populations, celles-ci ne disposant pas des habitus et des capitaux culturels, sociaux et économiques, font de leur mieux pour s’adapter à la sélection sociale en vigueur. Une partie de la population parvient à se hisser sur un registre de classe différent, éventuellement supérieur. Mais, résultat des courses, l’évolution de la société, dans son ensemble, va toujours vers plus d’inégalité. L’augmentation croissante des inégalités témoignent de l’échec des politiques publiques, alors que les médias et le système éducatif convainquent les populations que la crise du système a pour cause leur manque de volonté, leur incompétence, autrement dit, le manque de mérite. Cette loi sociologique n’est pas contestée, les populations intériorisent la raison de leur échec comme étant leur faute.

Il en faut du temps et des lectures pour comprendre les influences d’un système hiérarchique qui façonne l’environnement médiatique, institutionnel et économique pour maintenir les populations dans leur rang.

Pour en revenir à Chantal Jacquet, spécialiste de Spinoza, elle est elle-même une transclasse, mais elle en déconstruit le mythe. Selon Spinoza et pour faire le lien avec les transclasses, il s’avère que ceux qui produisent des efforts démesurés pour se sortir de leur condition sociale initiale, étaient, de par la pression intérieure qu’ils ressentaient, poussée à s’extraire de leur milieu. Ils ne sont pas libres en ce sens que les contraintes intérieures, familiales et sociales les pressent de toutes parts.

Les transclasses se retrouvent ainsi entre deux mondes sociaux, celui d’où ils viennent et celui où ils se retrouvent, sans se sentir intégrés à aucun des deux. Comme le formule Spinoza que je rappelle de mémoire : « Nous nous croyons libres en raison de l’ignorance des causes qui nous déterminent ». Alors, certes, à la marge, nous avons le sentiment d’exercer une liberté…