Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › L’auto-dénigrement, à partir d’un conte du Cercle des menteurs de Jean-Claude Carrière. Ce lundi 04.12.2023. La Taverne. Annemasse.

- Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 7 mois.

-

AuteurMessages

-

2 décembre 2023 à 13h35 #7030

Rencontres philo pour le monde d’aujourd’hui, tous les lundis à 19h00

à la Taverne, place de l’Hôtel de Ville. 74100 ANNEMASSECe lundi 04/12/2023, proposition pour notre débat : L’auto-dénigrement.

De Jean-Claude Carrière. Le Cercle des menteurs. Éditions pocket. (page 105).L’auto-dénigrement.

Trois rabbins sont assis à l’arrière d’un taxi. le premier soupir et dit :

– Quand je pense à Dieu, je me dis que je suis vraiment très peu de chose.

Le second rabbin à Dieu dit au premier :

– Si toi, tu es très peu de chose, alors qu’est-ce que je suis ? Je ne suis rien.

Le troisième rabbin dit au second :

– Si toi, tu n’es rien, alors qu’est-ce que je suis ? Je suis moins que rien ! Je suis au-dessus de tout !

Le chauffeur de taxi, qui est noir, se retourne à ce moment-là et leur dit :

– Mais si vous parlez de cette manière, si vous dites que vous n’êtes rien, alors qu’est-ce que je suis, moi ? Il n’y a même pas de mot pour me décrire ! Je n’existe pas !

Les trois rabbins le regardent et disent alors, :

– Mais pour qui se prend-il, celui-là ?Proposition pour le débat :

Pour notre débat, partons d’une question que nous suggère cette fable.Une ressource éventuelle.

– Rien de Michel Nodé-Langlois. Article ici.

———————————–

Le compte rendu du sujet de la semaine passée : La mort et le Bûcheron, à partir d’une fable de La Fontaine————————————-

Règles de base du groupe

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins.

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.Pour limiter les effets de dispersion dans le débat

– On s’efforce de relier son intervention à la question de départ, de mettre en lien ce que l’on dit avec ce qui a été dit.

– Pour favoriser une circulation de la parole, de sorte à co-construire le débat avec les autres participants, on reste concis.

– On s’attache davantage à expliquer la raison de sa pensée, plutôt qu’à défendre une opinion.

– On s’efforce de faire progresser le débat.

– Concrètement, on évite de multiplier les exemples, de citer de longues expériences, de se lancer dans de longues explications, mais on va au fait de son argumentation.

> Le moment de la conclusion peut donner l’occasion d’un exercice particulier :

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat.

– On peut faire une petite synthèse d’un parcours de la réflexion.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpelé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur et penser la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

—————-Avec ou sans préparation, chacun est le bienvenu, les cafés philo sont par définition, contre toute forme de discrimination et de sélection par la classe sociale, le niveau scolaire, etc.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)8 décembre 2023 à 21h36 #7032Compte rendu de la fable des Trois rabbins et l’auto-dénigrement.

De Jean-Claude Carrière. Le Cercle des menteurs.Rappel du conte :

Trois rabbins sont assis à l’arrière d’un taxi, le premier soupir et dit :

– Quand je pense à Dieu, je me dis que je suis vraiment très peu de chose.

Le second rabbin à Dieu dit au premier :

– Si toi, tu es très peu de chose, alors qu’est-ce que je suis ? Je ne suis rien.

Le troisième rabbin dit au second :

– Si toi, tu n’es rien, alors qu’est-ce que je suis ? Je suis moins que rien ! Je suis au-dessus de tout !

Le chauffeur de taxi, qui est noir, se retourne à ce moment-là et leur dit :

– Mais si vous parlez de cette manière, si vous dites que vous n’êtes rien, alors qu’est-ce que je suis, moi ? Il n’y a même pas de mot pour me décrire ! Je n’existe pas !

Les trois rabbins le regardent et disent alors, :

– Mais pour qui se prend-il, celui-là ?

Fin du conte.Nous étions 8 participants.

Quelques questions ont été posées, mais les interprétations, plutôt basées sur les intentions des rabbins ou/et du chauffeur de taxi semblaient l’emporter lors des échanges.

Voici les questions que le conte a suggérées :

– Pouvons-nous être rien pour laisser la place à l’autre ?

– Peut-on interagir dans la conversation d’autrui, sans connaître leur « référent » ?

– Ne connaissons-nous jamais que notre monde ?

– Le « rien » est-il partageable ? (En avons-nous la même interprétation, expérience ?)

– A quoi renvoient les mots ? Désignent-ils la réalité ?Les interprétations

Les interprétations d’intentions touchaient aux rapports de classe sociale, voire de racisme ou de rivalité d’ego. Par exemples, les rabbins sont en compétition entre eux dans un concours d’humilité, avec ce que cette situation a d’invraisemblable, puisque l’humilité consiste à s’effacer. Mais le chauffeur de taxi, par ironie ou parce qu’il se vexe également d’être rien, répond et, paradoxalement, les dépasse tous. Du moins, nous pouvons supposer que son humour surpasse celui de ses passagers, selon que nous adoptions comme interprétation, la revanche sociale, une problématique d’ego ou un trait d’esprit. Mais, tous les mobiles psychologiques qui motiveraient chacun des quatre protagonistes sont possibles. Ils ne renvoient, en fin de compte, qu’à la subjectivité de nos « projections », non à la philosophie, aux concepts du « rien » et à ses paradoxes : qu’est-ce que le rien, que représente-t-il ? En quoi est-il une valeur ? Comment s’éprouve-t-il ? Pourtant, les questions du départ ouvraient bien sur des problématiques de choix.De l’utilité d’être rien ?

En quoi valons-nous rien ? Pourquoi vaudrait-on rien ? Pourquoi voulons-nous être rien ? Quelle promesse porte le rien en lui ? De quoi est-il l’appel ? Quelle est sa force d’attraction ? Qu’a-t-il d’attirant en lui-même ? Que représente-t-il pour ceux qui le recherchent ?

On comprend que l’on puisse, ponctuellement, ne rien désirer ou vouloir faire le point et se retirer du monde sur une courte période. Mais nous pensons à ces cas d’ermites ou à des personnes que nous voyons autour de nous, et qui tendent à se dépouiller de tout sur le long terme. Ce dépouillement exprimerait une liberté, un détachement et, sans aucun doute, une certaine épreuve ; l’effort est honorable, ne le nions pas.

Certainement, devrions-nous y avoir recours de temps à autre. En effet, nous ne naissons pas libres, mais d’emblée « attachés », conditionnés et répondant d’un cadre « éducatif » qui n’est pas toujours le plus adapté à notre épanouissement. A cela s’ajoute le fait que nous nous présentons le plus souvent comme aliénés à notre environnement, à l’idéologie consumériste qui gangrène la société.Le pragmatisme du rien.

Mais jusqu’à quel point se couper du monde est « nécessaire » et adapté au « rien » que nous éprouvons ? Le silence rencontré, voire l’épreuve traversée est-elle porteuse de vérité et/ou d’une révélation sur soi ? Il est difficile de comprendre le mobile qui motive les personnes qui s’isolent, s’inscrivent dans un dépouillement et rompent avec la société. On ne sait jusqu’à quel point, s’il s’agit d’une rencontre avec soi sur le mode d’une « révélation » de soi à soi-même ou si, à l’inverse, ces personnes se replient, s’endurcissent, s’éprouvent, s’adaptent à ce qu’elles sont, mais sans prise de conscience substantielle, sans révolution intérieure. Le retour vers la société dit probablement, tel Zarathoustra qui redescend de la montagne, l’enseignement qu’elles ont tiré de cette confrontation à la solitude. Mais à la différence de Zarathoustra, on ne sait les leçons que chacun tire de sa retraite.(note 1)Le paradoxe de la pratique du rien.

Le paradoxe posé est celui-ci : nous sommes des êtres sociaux, toutes nos difficultés relationnelles relèvent de nos rapports avec l’autre, et il semble bien que c’est au sein même de nos rapports à autrui que se résoudront nos difficultés, et non en dehors de la société. La question se pose de comprendre la raison de ce recul, s’il est une espérance infondée de trouver une réponse vers un ailleurs ou s’il s’agit d’une étape vers le besoin de se retrouver soi-même.

Un autre paradoxe se fait jour. Les études et notre expérience le montrent aisément, lorsqu’on travaille substantiellement moins, on perd en compétence, on se dé-familiarise avec le travail, on affaiblit sa mémoire, sa concentration et le goût de l’effort. Or, si l’on s’isole, comment le repli vers les bois va-t-il contribuer à quelque chose ? Il faut, n’est-ce pas ? que l’effort enduré soit associé à une détermination bien définie. Le dépouillement de soi sur le long terme, s’il ne correspond pas à une retraite sans but, s’il ne vise pas à satisfaire un besoin de ressourcement nécessaire à la suite d’une surcharge de travail, il est une confrontation qui répond de plusieurs objets.Que fait-on quand on s’isole, à quelle attente cela correspond-il ? Comment en revient-on ? Qu’en apprend-on ? Contre quoi nous battons-nous ?

On ne peut généraliser ici nos réponses. Mais au niveau cognitif et phénoménologique, on peut préciser avec Nathalie Depraz (1, note en fin de compte rendu) les opérations cognitives qui ont lieu, avec Dewey (2), on peut préciser les enjeux d’expériences qu’impliquent les interactions, tandis qu’avec Spinoza (3), on peut travailler à l’idée d’adéquation de sa raison, de ses affects, de sa relation à l’autre et avec le grand tout. Nous n’irons guère plus loin ce soir, c’est pourquoi je vous laisse avec quelques ressources. Mais, fondamentalement ce soir, nous avons travaillé à une ontologie ou à son dépassement : qu’est-ce que l’être (le flow) qui parle en soi et qui parle à l’autre, quel devenir se donne-t-il, de quoi répond-il ? A quoi tend-il (l’être ou le flow) ? Est-il doué d’une volonté ? Selon quels repères se guide-t-il ou selon quels repères l’accompagnons-nous avec notre raison, avec notre conscience ? Comment s’assurer que nous cheminons vers une joie et une plénitude, telle que, par exemple, Spinoza en propose l’idée ? Spinoza, les auteurs que nous avons cités ou ceux qui ont notre préférence.Note 1. Zarathoustra observe les réactions mitigées de la foule venue l’écouter. Lorsqu’on revient d’une retraite, comment la réponse de notre entourage face à nos changements (si nous avons changé) fait-elle enseignement pour soi ? Ou est-ce que nous nous coupons davantage du monde, tout en pensant que c’est le monde qui ne nous comprend pas ou, éventuellement, que nous ne sommes pas faits pour lui ?

Des ressources par rapport aux notes.

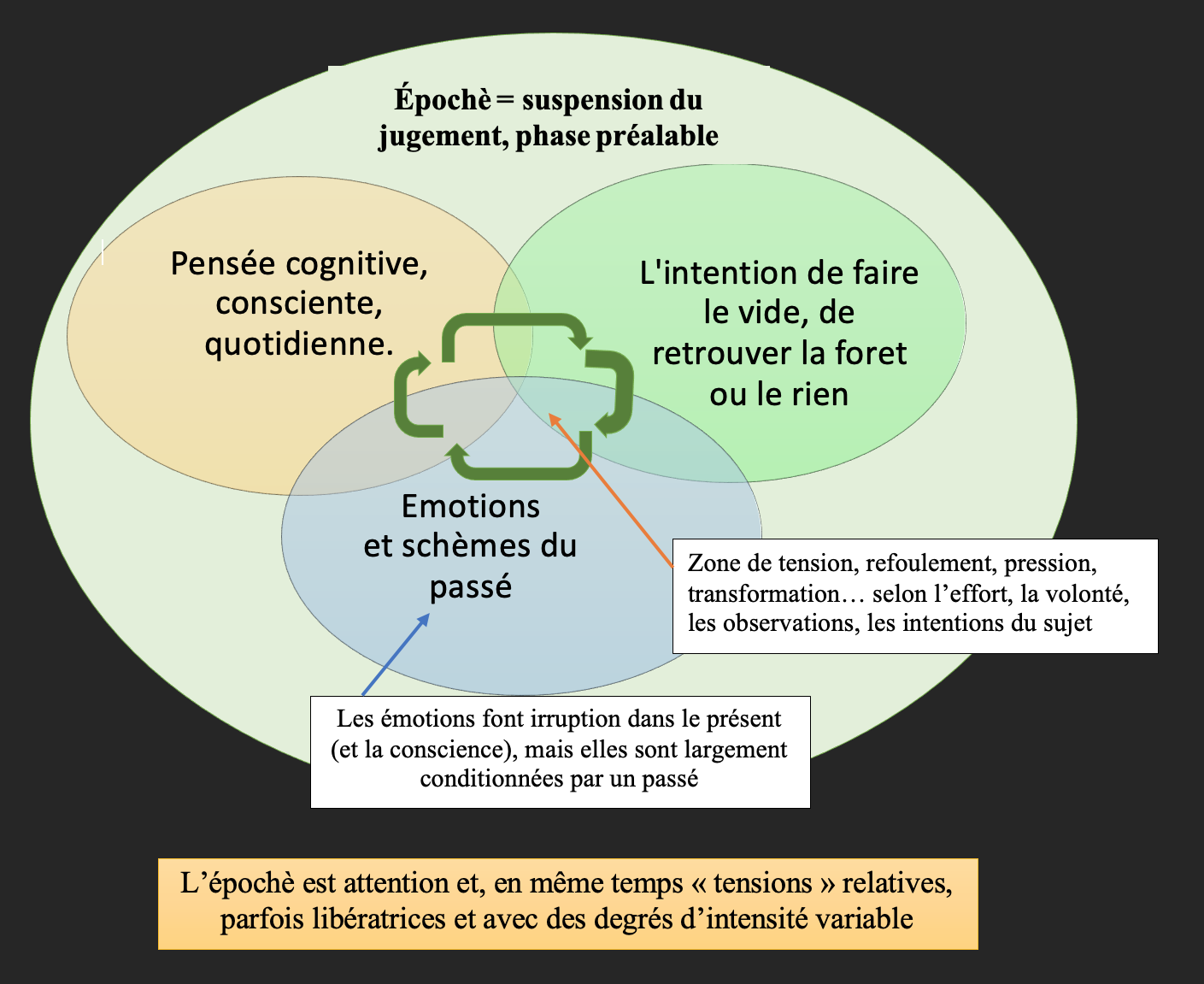

1° Le schéma ci-dessous est inspiré de la phénoménologie de Nathalie Depraz (voir notre forum ici).

n°2 : John Dewey, une pédagogie de l’expérience, par Emmanuelle Rozier. Article Cairn ici.

Retenons le passage ci-dessous :

L’enquête est la transformation contrôlée ou dirigée d’une situation indéterminée en une situation si déterminée en ses distinctions et relations constitutives qu’elle convertit les éléments de la situation originelle en un tout unifié (J. Dewey, Logique, Théorie de l’enquête» : Comment nous pensons, « lors d’une promenade » :

– on rencontre un fossé = difficulté

– on se demande : faut-il le franchir d’un saut ? = idée

– on constate qu’il est trop large = fait, donnée

– autre question : est-il plus étroit ailleurs ? = idée

– observation = vérification de l’idée

– une autre solution se présente, on voit une bûche = fait

– on se décide à faire un pont ? = idée

– on réalise le pont et passe le fossé = vérification et confirmation par l’action.n°3 Spinoza. Je vous renvoie à mon forum, ici, où vous trouverez tous les liens utiles vers les cours de Deleuze, mais aussi vers des cours pour « débutants ».

————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.