Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Des cafés philo sur Grenoble › Un ciné philo sur le thème des émotions ce mercredi 26 juin à 19h00, à la galerie La Vina 12 Place Notre Dame. 38000 Grenoble.

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année.

-

AuteurMessages

-

20 juin 2024 à 17h55 #7493

Un grand merci à François-Marie pour l’accueil de cette expérience ciné-philo dans sa galerie (lien ici).

Un grand merci également à ma soeur, Patricia. Elle vit à Auroville (Inde), mais de passage dans la région, elle m’a permis d’entrer en contact avec des personnes-ressources. Nous espérons relancer sur Grenoble une pratique diversifiée des rencontres philo, cafés philo et autres ateliers en tous lieux et avec toutes les personnes de bonnes volontés, celles qui dépassent les jugements primaires et discriminants qu’instillent nos médias et les irresponsables qui nous gouvernement.Avec François-Marie, en prévision à d’autres rencontres, nous parlerons de la possibilité d’animer des rencontres philo autour des thèmes suivants :

philosophie et art, philosophie du monde (et pas seulement philosophie occidentale), philosophie et spiritualité, notamment les spiritualités du monde.Comme toujours, chacun est le bienvenu, quelle que soit sa formation, sa confession, sa nationalité et ses revenus.

————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Des cafés philo et expériences philo sur Grenoble, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo de l’Ehpad, les Gentianes, Vétraz-Menthoux. Annemasse”

– > Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)1 juillet 2024 à 14h18 #7510Compte rendu de ce premier café philo : Émotions, peut-on leur faire dire n’importe quoi ?

Contexte général et ambiance

Nous étions 8 ou 9 personnes mais, à ma grande surprise, nous ne pouvons pas dire que la séance ait été un modèle de réussite. Tous les participants sont des habitués d’un travail sur soi, d’une pratique ou d’une autre des échanges, mais il n’est pas impossible que les sensibilités et les manières de faire étaient trop différentes entre les différents participants ? Je posterai éventuellement un second message se rapportant à ce que j’ai pu observer du dysfonctionnement de ce café philo. Mais en attendant, voici un compte rendu plutôt axé sur le contenu que j’ai retenu.

Ps : il va sans dire que chacun peut poster son commentaire, son compte rendu, ses analyses, son questionnement dans ce forum, ou m’en parler de vive-voix, en groupe ou en personne, surtout s’il s’agit d’améliorer nos manières de faire.Il y a une manière très simple et synthétique de répondre à la question : Peut-on faire dire n’importe quoi aux émotions ? Oui, on peut leur faire dire n’importe quoi, car :

> chacun reconnait ou identifie ses émotions selon ses a priori, son éducation, ses traumas et, plus loin encore, selon sa culture, sa civilisation.

> à cela s’ajoute que chacun peut avoir sa théorie les concernant (neuroscientifique, théorie de l’évolution, approche freudienne, jungienne ou cognitivo-comportemental…etc.)De fait, les émotions sont à l’entrecroisement de trois angles de lectures qui s’interpénètrent entre eux :

– celui des théories, des savants et des universités,

– celui de sa culture, de son époque et de sa civilisation,

– celui de sa subjectivité en tant qu’être humain, éprouvant, sentant et interprétant ses émotions.Néanmoins, ce triptyque n’est pas n’importe quoi. Ainsi, littéralement parlant, on ne peut faire dire n’importe quoi à nos émotions en ce sens que nos manières de les lire (reconnaitre/identifier) sont situées (en un lieu et en un temps) et selon des structures de pensées. Pour le dire autrement, nos manières de comprendre nos émotions, de les vivre et de les interpréter répondent d’un ensemble de déterminants psychologiques, sociétaux et de processus rationalisant (les théories). De fait, pour sortir des généralités, il nous faut aller vers plus de précision.

Notons que Jacqueline, adepte de la CNV (communication non violente) a évoqué le fait que, faire usage de figures/d’objets ou de personnages pour représenter nos émotions peut aider à en faciliter l’expression. Prenons cela comme un témoignage mais également comme une manière de rendre compte d’une condition d’expression de l’émotion. Pour s’exprimer, l’émotion peut avoir besoin d’un support, d’une aide, d’un soutien, d’une image, d’un symbole mais, et vraisemblablement également d’un interlocuteur/trice disponible à qui l’émotion peut se dire. Mais cet aspect des choses n’a pas pu être développé durant notre échange.

Un mot sur l’introduction

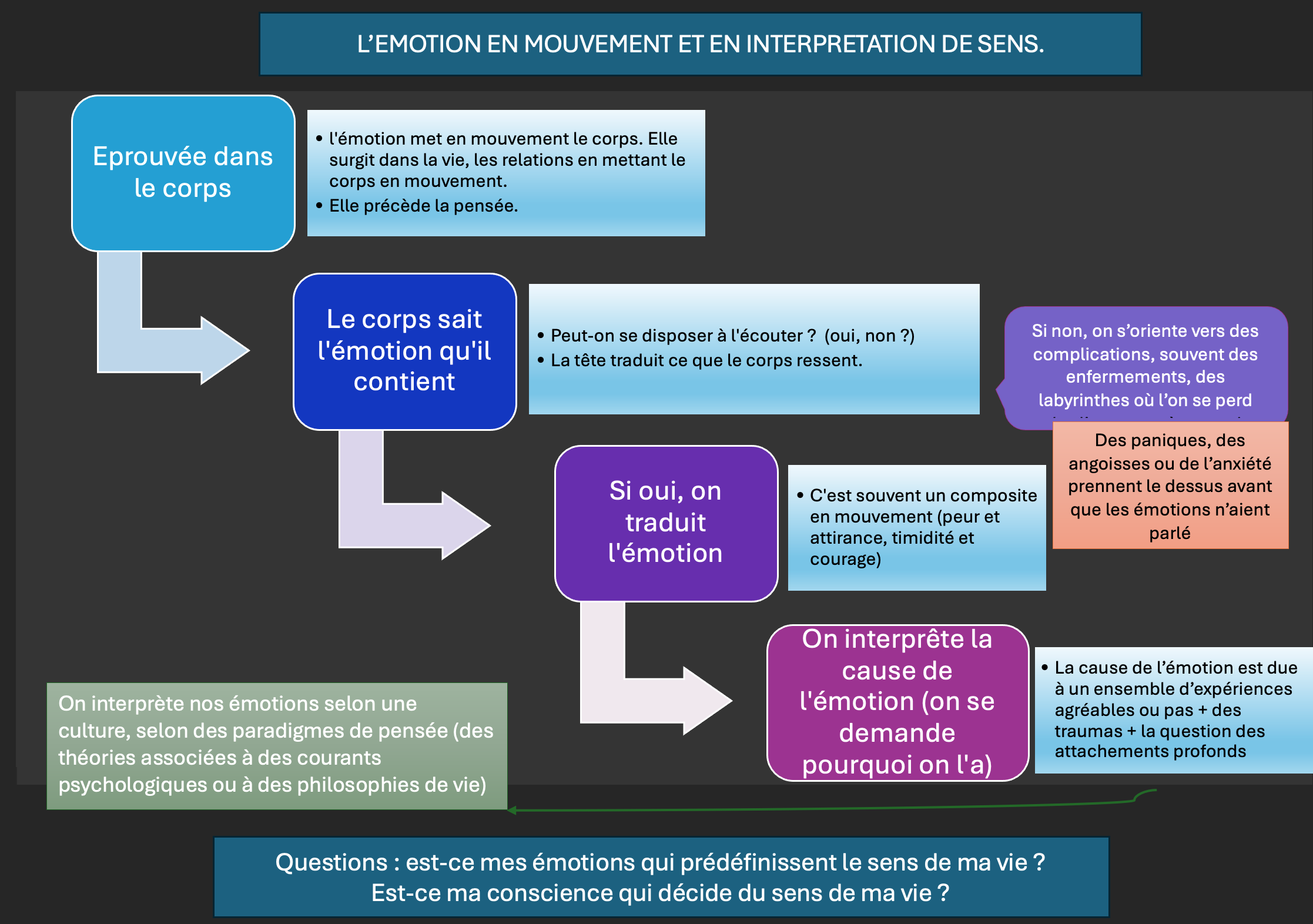

J’ai brièvement évoqué l’étymologie du mot émotion (emprunté au latin motio « action, mise en mouvement) et énoncé quelques bases que je résume dans ce schéma (mais je n’ai pas eu l’opportunité de le présenter):

Retenons de ce schéma que l’émotion est éprouvée par le corps, d’où elle le met en mouvement (sourcil qui se lève, grincement de dents, détournement du regard, irruption de colère ou expression de joie, de gêne, etc)

Or, le corps « sait » l’émotion qu’il contient, puisqu’elle est en lui.Pour autant, deux questions se posent :

1° On ne sait pas comment le corps sait (de quel savoir est l’émotion – l’émotion a-t-elle des raisons qui lui sont propres, a-t-elle une intelligence qui lui est propre ?)

2° Nous avons tous noté qu’il y a nécessairement une relation entre l’émotion dans le corps et la raison (la conscience). Mais la question se pose de savoir si la raison (ou la conscience) reconnaît l’émotion, si elle peut l’accueillir, si elle sait l’identifier ou pas. Il se peut en effet que la conscience ne veuille pas reconnaître son émotion, qu’elle résiste à l’identifier. Notre conscience peut vouloir nier certaines de ses émotions, les refouler en raison de douleurs provenant du passé ou d’expériences douloureuses. Mais lors de notre débat, nous n’avons guère su aller plus loin que l’introduction présente.Brahim a proposé sa synthèse des émotions : elles s’inscrivent dans une origine évolutionnaire (théorie des émotions qui ont un rapport à la survie des espèces, d’où l’idée que les animaux sont également pourvus d’émotions (voire par exemple, ici, les travaux du primatologue, Frans de Waal et/ou nos références dans notre forum ici dédié aux théories de l’évolution). Brahim décrit trois étages :

1° – L’émotion dans le monde animal et leur caractère « universel » dans le monde du vivant en général.

2° – l’émotion en l’être humain, mais avec une raison/intellect qui s’en détache en dépit des imbrications physiologie-pensée-culture et, troisième étage,

3° – la nécessité d’avoir recours à une métaphysique pour ne plus être tributaire de la subjectivité contingente de l’émotion et ainsi, avoir accès à une universalité (spirituelle, puisque métaphysique).On s’entend sur les fondements de la présentation, c’est-à-dire, sur le caractère phylogénétique et universel de l’émotion, en dépit des éléments de culture et d’éducation qui voient les émotions s’exprimer différemment et à propos d’objets différents. Par exemple, toutes les cultures et toutes les personnes d’une même culture n’expriment pas le même dégoût (aversion) à la vue d’un « cadavre ». Mais partout, les émotions de base sont reconnues (colère, joie, tristesse, peur, dégoût, surprise) selon les particularités culturelles et individuelles de chacun.

(…)

Bernard évoque le rapport dans la pensée chinoise des émotions et des organes, soulignant ainsi une tout autre manière de concevoir le lien entre émotion, corps, conscience. Ce qui pose une autre question : de quelle manière les conceptions sur les émotions influencent leur expression, leur ressentie, nos manières de les accepter et de vivre avec ?

(…)

Laurent critique le principe général qui consiste à catégoriser les émotions et/ou des logiques qui les sous-tendent. Il estime que ce sont des subjectivités rationalisantes destinées à se rassurer, quand ce n’est pas pour asseoir un pouvoir.

Mais l’échange devient trop rapidement général. Chacun y va de ses connaissances, de ses convictions, de son expérience, mais sans plus se soucier si son savoir est partagé ou simplement compris des autres participants ou encore, si nos affirmations ne posent pas d’autres questions par ailleurs… ?(…)

La question se pose de savoir jusqu’où on descend dans le profond de nos émotions ?

Si l’on descend dans le profond de nos émotions, que rencontre-t-on ? Des émotions brutes, des images, des instincts (la queue d’un saurien pour reprendre l’image de C. G. Jung) ?

A nouveau, la question se pose : selon la représentation que l’on a d’une structure/théorie/savoir de nos émotions, de quelle façon notre savoir agit-il sur elles ? Quel est le rapport entre notre conscience, notre pensée et nos émotions ?Pour l’instant, on peut distinguer un rapport à la verticalité des émotions (en direction du profond en soi que l’on s’applique à ressentir) et un rapport à l’horizontalité des émotions en fonction des savoirs dont on s’informe à leur propos (notamment via les neurosciences ou encore via les philosophies orientales). La fonction « rationalisante » de la pensée produit son propre sens, elle répond à des conditions épistémologiques qui en précisent le contexte, les limites. C’est le rôle de l’épistémologie que d’éclairer les conditions et la valeur des savoirs. Mais faut-il pour cela faire de toute science une vérité qui autoriserait toutes les conclusions ou, à l’inverse, rejeter toute science au motif que les savoirs sont nécessairement provisoires/partiels ?

Mais, progressivement, et à partir de là, on va se perdre. Il y a ceux qui soutiennent que tout est croyance et ceux qui estiment qu’il y a une objectivité du savoir.

Je propose de réserver la thématique de l’épistémologie pour une autre fois, car on ne peut traiter tous les sujets en même temps. Mais les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre un dialogue/rencontre philosophique. Je vais donc cesser là mon compte rendu.

Résumons le tout avant de conclure :

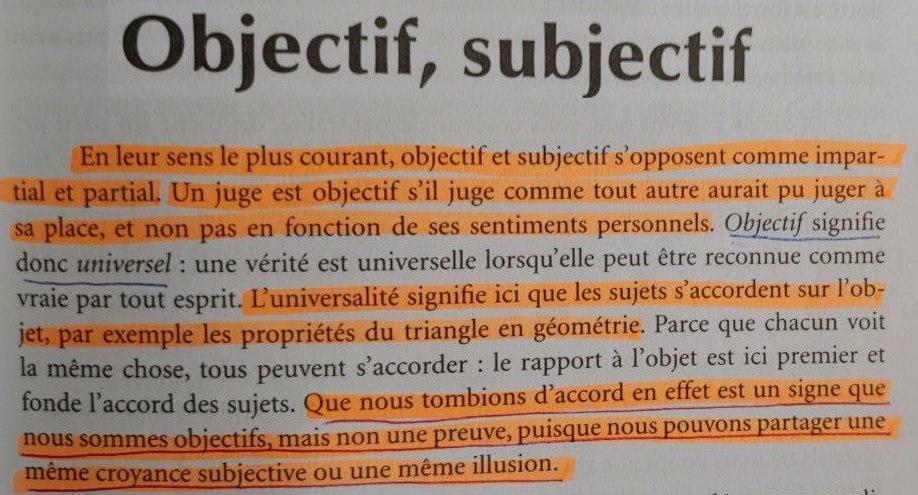

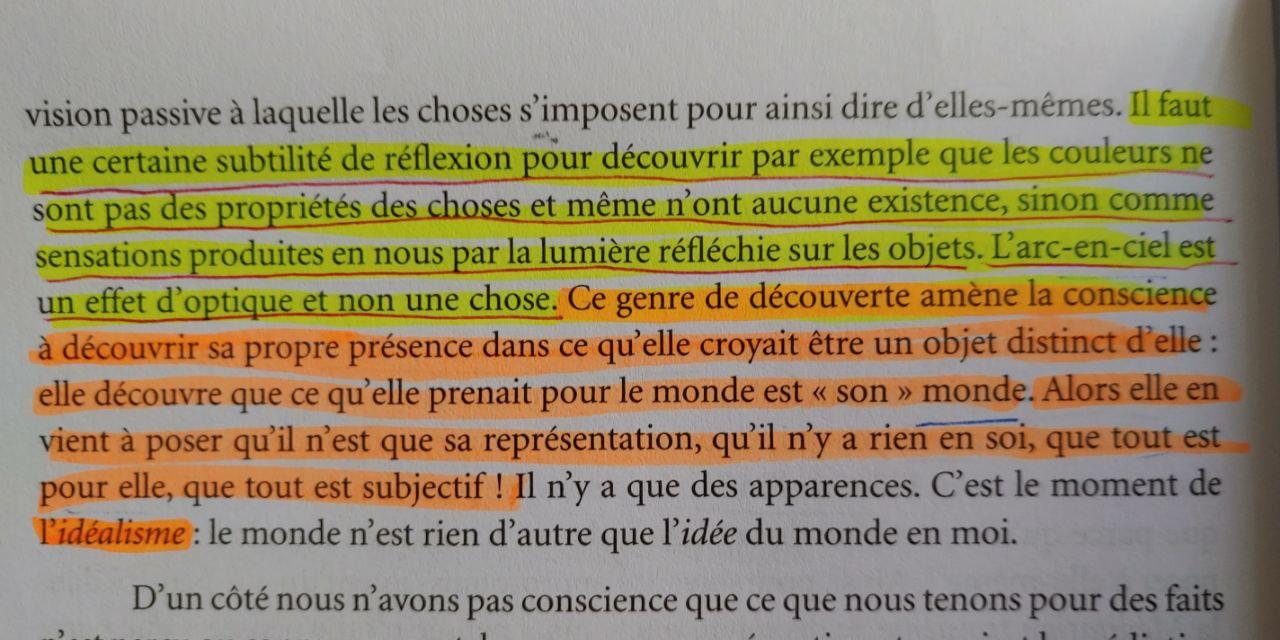

On s’entend en général sur l’idée qu’il y a une sorte d’intrication entre l’émotion et la pensée… tandis que les connaissances sont toujours situées (donc, partielles, c’est l’état du savoir à un moment T) et, en cela, elles ne sont pas totalement objectives et/ou rationnelles. Mais précisons ici les termes « objectivité » et « rationalité » qui ne doivent pas être confondus.– L’objectivité renvoie à ce que l’on peut circonscrire très nettement pour l’objecter (en faire un objet distinct d’un autre). L’objectivité se distingue en cela de la subjectivité qui, elle, s’exprime à partir du sujet, c’est-à-dire, à partir de son point de vue, de ses perceptions, de ses impressions. La pensée du sujet peut s’objectiver dans ses dires ou son écrit, et ce sont eux qu’il convient alors de questionner/examiner. Tandis que si cette pensée se rapporte à un objet, à sa description, à sa compréhension (que ce soient les émotions, la nature, le climat, la physique, etc), il s’agit alors d’examiner les rapports de correspondances entre l’énoncé sur la chose et la réalité effective de la chose en question. C’est une question de méthode et du bon usage des termes qui, dans une discussion, peuvent rapidement être mal employés.

Disons-le ainsi, toute rationalité contient sa part de subjectivité en ce sens qu’elle est une construction cognitive « séparée » d’un réel dont elle ne décrit qu’une partie. La connaissance d’objets et, a fortiori, ceux qui sont complexes (comme les émotions ou le vivant) sont toujours en devenir et mouvant. On avance par étape, avec parcimonie, avec méthode, mais le savoir (tout savoir) doit se garder d’être totalisant et, la plupart d’entre nous n’en connaissons toujours que des éléments épars, eux-mêmes produits le plus souvent par des vulgarisateurs. Le réel, par définition, ne peut se laisser totalement enfermer dans la pensée et les théories d’aucun. Mais il me semble que ce sont-là des choses acquises dans ce groupe (et pour la plupart des personnes fréquentant les cafés philo). Ainsi il se pose la question des raisons pour lesquelles nous n’avons pas su aller plus loin dans cette discussion avec ce groupe à ce moment-là. Vos réponses et propositions sont les bienvenues.

Des ressources

Pour ce café philo, je m’étais inspiré d‘un cours de Yves Clot (master), qui lui-même s’inspire de Spinoza et de Vygotsky. Le lien est ici.

C’est un cours complexe, peut-être faut-il être averti de l’énaction pour le comprendre ? En bref, comme le sujet me passionne, vous trouverez une prise de notes de l’énaction et du cours d’Yves Clot dans mon forum ici.Sinon, pour Spinoza, une philosophie éminnement complexe (et technique). J’ai réuni dans ce forum les cours de Deleuze (cliquer ici), avec pour le premier cours, un cheminement vers des références pour ceux qui souhaitent avancer progressivement.

– Emotions et animaux, une conférence Ted du primatologue, Frans de Waal

– Notre forum ici dédié aux théories de l’évolution).Capture de texte par rapport à l’objectivité et la subjectivité :

Références : Répères philosophiques. Comment s’orienter dans la pensée.

Jean-Michel Muglioni.

Editions : Ellipses. 2010

Dictionnaire de la philosophie.

Sous la direction de Jean-Pierre Zarader.

Ellipse poche.Autrement dit, être rationnel, c’est se donner des raisons, et ce n’est pas forcément avoir « raison » (en droit – ni être pertinent, puisque la raison tend à se donner ses propres raisons, lesquelles ne sont pas toujours examinées). C’est malgré tout justifier par la raison, et la possibilite d’en faire l’examen, la démarche d’une pensée ou les mobiles d’une action. La raison a ses raisons mais le coeur (le ressenti et les sentiments) en a d’autres, dit en substance Pascal.

Blaise Pascal « Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point.» In Pensées (1670), article IV. Des moyens de croire, Éd. Brunschvicg-, Garnier, 1964.

– Une référence par rapport aux écrits de Pascal. Cliquer ici.

– Pour info, nous avions traité d’une autre citation de Pascal (avec compte rendu audio) :

“Je ne puis juger de mon ouvrage en le faisant, il faut que je fasse comme les peintres et je m’en éloigne, mais non pas trop, de combien donc ? Devinez.” Cliquer ici.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Des cafés philo et expériences philo sur Grenoble, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo de l’Ehpad, les Gentianes, Vétraz-Menthoux. Annemasse”

– > Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)2 juillet 2024 à 20h12 #7512Des règles (des suggestions) pour encadrer un café philo

Dans le message ci-dessous, je rappelle quelques règles de base pour les participants des cafés philo, il me semble qu’elles peuvent être suffisantes pour un groupe hétérogène, motivé et d’accord pour affiner sa pensée, son discernement en s’entendant sur le partage d’une pensée réflexive et en réflexion.

Ci-dessous, des règles de base rappelées à chaque débat.

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins.

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.Pour limiter les effets de dispersion dans le débat, souvent, j’indique ces quelques points ci-dessous. Ils sont systématiquement rappelés dans les forums et lors de l’annonce des sujets.

– On s’efforce de relier son intervention à la question de départ, de mettre en lien ce que l’on dit avec ce qui a été dit.

– Pour favoriser une circulation de la parole, de sorte à co-construire le débat avec les autres participants, on reste concis.

– On s’attache davantage à expliquer la raison de sa pensée, plutôt qu’à défendre une opinion.

– On s’efforce de faire progresser le débat.

– Concrètement, on évite de multiplier les exemples, de citer de longues expériences, de se lancer dans de longues explications, mais on va au fait de son argumentation.

> Le moment de la conclusion peut donner l’occasion d’un exercice particulier :

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat.

– On peut faire une petite synthèse d’un parcours de la réflexion.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpelé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur et penser la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

—————-Enfin, parmi les débatteurs non avertis, indisciplinés ou qui se plaisent à la polémique, des fautes lourdes sur le plan relationnel et argumentatif sont commises, elles nuisent à l’intelligence du débat, à l’approfondissement de la pensée, à la compréhension de l’autre, que l’on enferme dans des préjugés. Il convient d’éviter ce genre de fautes, en voici quelques-unes :

– Prendre à partie un interlocuteur du groupe et engager avec lui une discussion interpersonnelle, en oubliant le reste du groupe.

En agissant ainsi, c’est comme si on prenait à témoin le reste du groupe, alors qu’il peut se sentir exclu de la discussion, tout simplement parce qu’il ne sent pas concerné par la dispute en cours.– Juger psychologiquement son interlocuteur en raison des idées qu’il défend.

Exemple : un participant fait référence à la science orientale (sa connaissance des philosophies de l’Inde) et il se trouve accusé directement ou indirectement d’étaler son savoir pour impressionner son monde ou pour asseoir son influence.

Ou encore, dénoncer un argument faisant référence aux neurosciences au motif que ce participant chercherait à se rassurer ou qu’il fuit ses problèmes existentiels.

> Le café philo n’est pas le lieu de ce genre de dérive : ce sont les idées que l’on questionne, et jamais les mobiles psychologiques des personnes. Celles-ci sont libres d’avoir leur mobile mais, et surtout, chacun est seul avec lui-même à en juger et à les connaître. Cela relève de la conscience la plus libre et la plus intime de chacun. Le café philo n’est jamais le lieu de porter atteinte à cette conscience de soi, laissée libre et à la discrétion de chacun.

L’intimité réflexive en partage ne peut en général n’avoir lieu que lorsqu’une confiance spécifique réunit des consciences en présence, dont chacune sait ou fait le pari qu’elle ne sera pas trahie par l’autre.

Seul l’exercice d’une raison argumentée, étayée, structurée, située peut être mise en débat. On peut, bien entendu, estimer que la raison ne peut conduire à la vérité, et se référer à Kant (Critique de la raison pure). Néanmoins, le débat n’est pas clos pour autant, et il importe de travailler le chemin du dialogue, de l’interaction et celui d’une pensée structurée, qui permet de poursuivre la pratique de son discernement, y compris lorsqu’on s’engage dans le registre de la pensée phénoménologique (voir ici notre forum dédié). Les facultés d’analyse et de discernement doivent pouvoir s’exercer dans tous les champs, y compris ceux de la métaphysique, ceux de la subjectivité, mais aussi ceux des sciences humaines ou encore de l’anthropologie. Il s’agit alors de prendre en compte les règles de la pensée qui prévalent dans ces différents paradigmes. À la théologie correspondent une histoire et une méthodologie critique qui ne sont pas les mêmes que ceux en physique, médecine, biologie ou encore, en sciences humaines, en histoire, en économie. Travailler les transversalités, ce n’est pas écraser les différences et plaquer les logiques d’une discipline d’un champ à un autre, comme si toutes les disciplines opéraient avec les mêmes référents argumentaires et avec la même pertinence.

Rester dans les généralités empêche l’approfondissement.

Par exemple, estimer que les savoirs scientifiques sont indiscutables, c’est oublier que tout savoir est conditionné à un autre, et que les causes premières nous échappent. Néanmoins, cela ne signifie pas que tous les savoirs scientifiques se valent. Ils ont leur importance, il convient de savoir en faire usage, tout en étant prudent avec les généralités/conclusions/transpositions hâtives que l’on peut opérer quand on passe d’une discipline à une autre. Par exemple, le calcul de probabilité en physique quantique ne repose absolument pas sur les mêmes modèles que ceux des sciences humaines. Le rapport d’incertitude en physique quantique ne se rapporte pas à celui du doute dans la pensée humaine, ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont comparés. L’usage de parallèle ou de métaphore entre la physique quantique et la pensée humaine ne doit pas conclure à un rapport de vérité entre l’un et l’autre.Questionner chaque terme d’un énoncé et en oublier le thème central.

Par exemple : le sujet portait sur l’émotion, quelqu’un fait référence à la métaphysique et à la science, il convient alors de ne pas ouvrir le débat sur la métaphysique ou la science, mais bien de s’efforcer à faire le lien avec les émotions. Car on ne peut parler de tout en même temps. Parler de la science et/ou de la métaphysique sont des thématiques à part entière. Par exemple, un participant soutenait que pour dépasser les contingences culturelles de l’émotion, cela nécessitait un engagement métaphysique. Pourquoi pas ? Mais n’y a-t-il pas d’autres possibilités ? Par exemple, se trouver surpris par une expérience esthétique, par la réalisation d’une œuvre d’art, par une rencontre, et sans qu’il y ait de recherche religieuse, métaphysique ou spirituelle en tant que telle préalablement. On peut donc critiquer la valeur d’un argument, sans remettre en cause tout le champ de la pensée métaphysique ou celui scientifique lorsque les champs de cette pensée font réagir trop brusquement.Tout n’est absolument pas inutile en métaphysique et tout n’est pas absolument faux en science.

de présupposer la nécessité d’une métaphysique pour accéder à une universalité peut enfermer la conscience dans des attentes et empêcher celle-ci de dépasser son conditionnement, sa culture, ses croyances. Ce présupposé d’une métaphysique peut également conditionner la conscience dans le champ même de perspectives restreintes (celle d’une métaphysique particulière, car il n’y pas de métaphysique pure, elle passe toujours par des auteurs situés en un point donné). Cette métaphysique particulière (tel courant de la méditation ou telle religion) se dispose alors à vivre les expériences dont elle appelle la réalisation, conditionnée probablement par ses propres références, par les attentes qu’elle suppose. Suspendre sa pensée pour le risque d’une attente vaine, est une pratique qu’on ne peut écarter.

Tout n’est pas absolument faux en science. Sous prétexte qu’elle n’est que « partielle », qu’elle n’avance que par étape, de façon empirique ou encore par élimination d’erreur et qu’elle dépend d’avancées techniques pour affiner sa pensée, les démarches scientifiques proposent des points d’appuis, mais peu de conclusions définitives. Par conséquent, il y a une part de subjectivité dans les disciplines académiques et scientifiques par les orientations qui sont prises, par la partialité des preuves rassemblées. Mais l’ensemble n’est pas nul et ne doit pas conduire à tout relativiser (tout se vaudrait, sans hiérarchie de preuve, de valeur et de choix à faire).Appeler les autres participants à faire « attention »

On remarque que des participants invitent ou mettent en garde les autres participants, comme s’ils n’avaient pas leur conscience pour eux-mêmes. Peut-être faut-il, dans un café philo, considérer chacun comme étant maître et autonome dans la demeure de sa conscience et, encore une fois, ne pas se transformer en donneur de leçon, mais s’appliquer à exercer son discernement, à poser des questions, à faire préciser éventuellement une idée, un terme, un concept, à demander des explications. On se rencontre d’autant mieux que l’on partage les questions qui nous animent, que les certitudes que l’on tient pour des vérités.Discuter de la gestion du débat durant son déroulement, et non à la fin.

Un temps est dédié à un échange sur la gestion du débat, mais à la fin de ce dernier. En effet, critiquer la gestion du débat pendant sa tenue, c’est multiplier les dérives hors sujet, et situer l’échange sur un tout autre plan, celui de son cadre. À la fin du débat, les critiques, observations peuvent être formulées sur le format du débat, et non plus sur son contenu. La gestion de la parole, la conduite de l’animation peuvent faire l’objet d’un échange en vue d’améliorer la qualité des interactions entre les participants (éthique de la relation) et celui de la valeur des argumentations en partage (éthique de la pensée, épistémologie, valeur des arguments).Merci de votre attention.

Vos observations et vos critiques sont les bienvenues.

Ps : par principe, un temps de parole est réservé à la fin de chaque café philo pour en critiquer le format ou pour exprimer son avis, faire une éventuelle proposition pour l’améliorer une prochaine fois.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Des cafés philo et expériences philo sur Grenoble, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo de l’Ehpad, les Gentianes, Vétraz-Menthoux. Annemasse”

– > Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.