Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Sujet libre suivi de son compte rendu : de la colonisation et de la domination du lundi 20 mai 2024.

- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 1 année et 1 mois.

-

AuteurMessages

-

17 mai 2024 à 16h11 #7390

Rencontres philo pour le monde d’aujourd’hui, tous les lundis à 19h00

NOUVEAU LIEU BRASSERIE L’ATLAS, 16, place de l’Hôtel de Ville. 74100 ANNEMASSE

juste à côté de l’ancien lieu, la TavernePour ce lundi 20 mai 2024

Sujet choisi parmi vos propositions.

Nous remarquons depuis quelques séances que nous venons avec des propositions assez solides, parfois relativement préparées. Nous n’avons simplement pas le temps de l’annoncer via les réseaux.Nous vous invitons néanmoins à venir avec vos propositions, vos questions ou encore des citations. Eventuellement, elles seront retenues par un vote ou inscrite sur notre agenda pour une prochaine fois.

Pensez à des sujets qui vous importent. Nous défendons l’idée que l’on philosophe mieux à partir des thèmes qui comptent pour soi, qui nous impliquent ou des questions qui nous motivent en raison de ce qui est dit, ici, lors de nos rencontres ou dans la société et les médias.

———————————

Compte rendu écrit de notre dernier sujet : Dans le monde moderne, la singularité l’emporte-t-elle sur le “commun” ? Inspiré par l’auteur, Andreas Reckwitz. Cliquer ici.

————————————–

Dernier compte rendu du café philo de la Maison Rousseau Littérature. De la pitié, comme fondement à une morale ? Introduit par Mickael. Cliquer ici.

———————————-Nous inaugurons un premier café philo ce lundi 20 mai 2024 (Pentecôte) à 15h00 à l’Ehpad de Vétraz-Menthoux.

Tout le monde est le bienvenu (amis des résidents, passant, curieux et tous ceux qui aiment réfléchir en commun.)

Le thème est à définir, mais nous partirons probablement d’une citation :

« Nul n’est méchant volontairement » Socrate. Gorgias 499e.————————————-

Règles de base du groupe

– La parole est donnée dans l’ordre des demandes, avec une priorité à ceux qui s’expriment le moins.

– Chacun peut prendre la parole, nul n’y est tenu.Pour limiter les effets de dispersion dans le débat

– On s’efforce de relier son intervention à la question de départ, de mettre en lien ce que l’on dit avec ce qui a été dit.

– Pour favoriser une circulation de la parole, de sorte à co-construire le débat avec les autres participants, on reste concis.

– On s’attache davantage à expliquer la raison de sa pensée, plutôt qu’à défendre une opinion.

– On s’efforce de faire progresser le débat.

– Concrètement, on évite de multiplier les exemples, de citer de longues expériences, de se lancer dans de longues explications, mais on va au fait de son argumentation.

> Le moment de la conclusion peut donner l’occasion d’un exercice particulier :

– On peut dire ce que l’on pense des modalités du débat.

– On peut faire une petite synthèse d’un parcours de la réflexion.

– On peut dire ce qui nous a le plus interpelé, ce que l’on retient.

– On peut se référer à un auteur et penser la thématique selon ce qu’aurait été son point de vue.

—————-Avec ou sans préparation, chacun est le bienvenu, les cafés philo sont par définition, contre toute forme de discrimination et de sélection par la classe sociale, le niveau scolaire, etc.————————-

René Guichardan, café philo d’Annemasse.

> Lien vers les sujets du café philo d’Annemasse, ici.

– Le café philo à la Maison Rousseau Littérature à Genève, le premier vendredi du mois, c’est ici.

– Le café philo des ados de Evelaure. Annemasse.

> Lien vers le forum des problématiques de notre temps (écologie, guerre, zoonose, démographie et philosophie.

– Ici, nous postons des cours, interviews, conférences dont nous avons apprécié la consistance philosophique

– Lien pour recevoir notre newsletter Cliquer ici, puis sur Rejoindre le groupe.

> Vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Signal (cliquer ici)23 mai 2024 à 12h13 #7400Compte rendu d’une discussion plutôt libre sur un thème donné (colonisation et rapports de domination) et non d’un café philo (car nous cherchons la question en même temps que nous échangeons)

Nous étions 5 personnes pour ce lundi de Pentecôte.

Nous nous connaissons tous (Evelaure, Rémy, Benoît, Nikky, Michel et moi)Benoît nous quittera avant la fin de l’échange en raison de son désintérêt pour la thématique retenue sur la « colonisation », un terme qui revient beaucoup dans les médias d’aujourd’hui, ce qui avait motivé qu’il ait été retenu.

Le contraste soulevé est celui-ci : Au sortir des deux guerres mondiales et depuis la fin des colonisations, on estimait dans notre imaginaire occidental, nourri au biberon des valeurs d’égalité et de liberté, que le monde irait vers plus de droit et en s’améliorant sur le plan de l’éthique. Les guerres qui depuis ont éclaté ici et là, n’étaient vues que comme des poches de réactionnaires belliqueux et/ou religieux archaïques, mais leur temps était compté.

Or, il apparait plutôt que les gouvernements occidentaux ont maintenu la corruption dans les pays ex.colonisés et qu’ils ont précisément empêché leur développement. (Note 1, en fin de compte rendu : « La colonisation a aussi eu des effets positifs » Alain Gresh, dans Manuel d’histoire critique » • 2014)En fait, ce qui apparait, ce sont des rapports de domination sans scrupules des « dominants » (les colons) sur les « dominés » (les colonisés).

Ce qui ramène à Hobbes (le Léviathan), au cynisme des dominants, à la rivalité des rapports de classe, au racisme. L’être humain n’a pas évolué.Mais ce point de vue n’est pas accepté par tout le monde autour de notre table, dont l’argument est : ce n’est pas si simple que ça.

Reste à trouver d’autres arguments qui justifient la perpétuation de la violence et/ou les rapports de domination lorsque des pays font usage de la force armée contre leurs populations ou contre d’autres pays. On peut trouver des logiques de guerre (principe de la guerre juste de Thomas D’Aquin, de la guerre préventive de Thucydide ou celle de Carl von Clausewitz, voir note 2). Mais, précisément, elles doivent nous permettre, les théories sur la guerre, de les dépasser, d’en faire l’économie dans l’intérêt de tous les peuples.On conçoit que les colonies et les guerres du passé aient eu lieu comme une expérience, un apprentissage où l’humanité apprend de l’Histoire en la faisant. Ainsi, les colonies grecques de l’Antiquité, celles des colons d’Amérique du Sud, celle des Britanniques pour l’Amérique du Nord et celles des Français pour les pays d’Afrique ou d’Asie ont eu des raisons d’exister en même temps qu’une conscience « humaine » se forgeait progressivement entre le droit et la force, entre la technique et l’autonomie, entre la connaissance et la morale. (Note 3. Pascal, justice et force)

Mais ce n’est pas ce que nous constatons. D’où la question : comment justifier le rapport de force « armée » contre les populations et entre des pays, alors que les dominants (les occidentaux) ont la force avec eux, mais n’en font pas usage pour investir dans la paix, la médiation, la résolution des conflits, l’entraide, la coopération, l’éducation, d’avantage de justice, en bref, selon les valeurs que NOUS REVENDIQUONS ?D’une certaine manière, nous pouvons dire que nous sommes restés sur cette question.

Autres questions par rapport à ce débat

La domination entre ceux qui détiennent du pouvoir (gouvernement, institution, administration, multi-propriétaire.. ) et ceux qui sont supposés s’y soumettre est entériné aussi bien par les faits, par l’histoire que par les lois et les pratiques in situ. Mais la violence est fonction de l’asymétrie des pouvoirs en place : plus celui qui en détient se trouve en mesure de l’exercer en toute impunité, plus il tend à imposer sa volonté à celui qui se trouve en position de vulnérabilité (voire note 4, entre puissance et souveraineté).C’est une quasi constante anthropologique. Un groupe social et/ou une société se maintiennent selon un équilibre plus ou moins pérenne/précaire en fonction des valeurs de justice qui président aux échanges entre toutes les parties du système hiérarchique du groupe social en question. Lorsque les abus sont trop grands et dépassent une certaine échelle (en intensité et pour l’ensemble du groupe), la violence ressentie peut atteindre un point critique d’éclatement et le groupe se désorganise.

Les manifestions, les émeutes sont les signes précurseurs à cette désorganisation. On ne sait encore à quelle fin (vers plus d’égalité et de liberté ou vers davantage de servitude et de violence) cette désorganisation va tendre, car elle est une demande de justice en train de se faire, une justice vindicatoire (références Sophie Wahnich dans les ressources plus bas). Tout va dépendre du rapport de justice, de médiation dont peut se doter le groupe en question. Or, le gouvernement traite avec une sur-violence armée les populations, l’accusant d’être indisciplinée et sauvage (voir note 5, Que fait la police ?) + voir ici, notre forum sur la corruption des médias.Mon sentiment : si cette violence n’est pas reconnue comme une demande de justice ou si elle est déniée, ignorée ou si elle est justifiée (on ne peut pas faire autrement avec les éco-fascistes, nommés ainsi par le pouvoir) à l’heure où, aujourd’hui, on peut avoir accès à de si nombreuses sources d’informations, alors, cela pose la question de faire la vérité sur des faits, et d’être en mesure, dans un café philo, de parler de la même chose. Précisons que la vérité sur les faits et sur leurs interprétations se distinguent de la question ontologique de la vérité avec un grand V. La vérité des faits, au niveau de l’information, est contextualisée aux faits d’actualité, à leur conflit d’intérêts et au rapport d’égalité devant le droit.

Cela pose une autre question : On ne peut, à mon avis, s’extraire de la société, et faire « philosophie » comme si cette activité était coupée de son contexte social, civilisationnel. Or, il est possible que notre manière de faire philosophie soit également liée à une « économie psychique », autrement dit, à un équilibre psychologique que chacun tente de préserver dans le climat d’insécurité généralisée que nous traversons. A partir de là, que faire ? Se replier davantage ou s’efforcer de penser avec une exigence redoublée pour faire « vérité » ? Je tends à militer pour cette seconde option : mobiliser son énergie pour comprendre, expliquer, s’informer, exiger la vérité sur les choses. Et non abandonner (faut-il mourir pour rien ou mourir pour quelque chose ? )

Pour revenir aux guerres, aux colonisations, à la violence armée, quelle autre explication donner à ces tueries de masse décidées nécessairement par des Etats, et qui plus est, sous l’égide de l’ONU ?

L’ONU peut-elle se réformer, abolir le droit de véto du Conseil de Sécurité, celui de l’ingérence au nom de l’humanitaire pour faire des guerres ? Peut-elle donner à chaque pays un droit de vote égal à tout autre, et ne promouvoir que des outils de médiation, de justice et d’éducation ? Cela nous semble naïf ? La violence entre des peuples et des Etats est toujours le fait d’injustices que l’on a laissé s’aggraver jusqu’à un point de non-retour (dette de sang contre dette d’honneur), tandis que croire en la violence n’est pas naïf, mais cynique. C’est entériner l’idée que la violence vaut mieux que la justice.Des ressources vers Sophie Wahnich ci-dessous, suivie des notes 1, 2, 3, 4 et 5

– Sophie Wahnich (historienne et anthropologue). Je lui ai dédié un forum, car je trouve ses analyses exceptionnelles, fort bien documentées et d’une grande précision. Cliquer ici.

> En gros, Sophie Walnich explique comment se joue les rapports de force entre les différentes parties impliquées dans une révolution. Il y a celles qui veulent encore négocier, celles qui n’y croient plus, celles qui réclament justice, celles qui souhaitent que tout change et bien entendu, celles qui tentent encore de perdre le moins possible de leur prééminence. Mais quelle est la cause des tensions et des violences qui couvent ? Quand est-ce qu’un peuple basucle dans la violence, jusqu’à mettre en danger toute la société ?

Bien que durant une révolution, il y ait des transfuges de classe de tout côté (des aristocrates et des membres du clergé qui épousent la cause du peuple), en règle générale, personne ne veut la violence, mais plus on est près du pouvoir en place, plus on tend à négocier avec lui, si ce n’est à se compromettre, pourvu qu’on évite la casse.

Sophie Walnich note qu’il y a des points de bascule lorsqu’il y a des dettes de sang. Ainsi, lorsque le roi fait fusiller, le 17 juillet 1791, des « pétitionnaires » de la Révolution française venus sans armes ni bâtons pour réclamer la République, il y a là un point noeudal qui signe un non retour en arrière.Note 1 : Je poste en clair l’article du Diplo, ci-dessous (lien ici, réservé aux abonnés du journal):

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. » En adoptant le 23 février 2005 une loi comprenant cette phrase, le Parlement français a relancé un débat qui continue malgré la suppression de ce passage l’année suivante. Trois questions sont régulièrement soulevées. Faut-il condamner sans nuances l’entreprise coloniale qui a offert aux pays conquis des routes, des écoles, des administrations ? La conquête et la domination coloniales furent-elles vraiment violentes ? Les indépendances n’ont-elles pas abouti à l’accession au pouvoir de nouveaux maîtres qui ont pillé leur propre pays ?

Sur la première interrogation, on peut d’abord discuter de ce que le colonialisme a « apporté » aux peuples soumis : par exemple, l’instauration de l’éducation a toujours été limitée à une très faible fraction des « indigènes », et, dans un pays comme l’Algérie, la destruction du système traditionnel d’enseignement à partir de 1830 a abouti à une régression qui n’a jamais été rattrapée. Certes, des routes et des chemins de fer ont été construits, mais pour permettre l’exploitation des richesses au profit de la métropole. D’autre part, aucun historien ne prétendra que le nazisme a joué un « rôle positif » parce qu’il a bâti un important réseau d’autoroutes…

L’entreprise coloniale est condamnable car elle est fondée sur l’idée de l’inégalité des êtres humains, sur l’existence de « races inférieures » et le droit des « races supérieures » à les civiliser. Comme l’écrivait le psychiatre Frantz Fanon dans son célèbre livre Les Damnés de la terre (1961), « le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire ».

Le Royaume-Uni a attendu soixante ans pour s’excuser d’avoir écrasé la révolte des Mau-Mau au Kenya.

Ce mépris qui assimile les peuples colonisés à des sous-hommes eut des conséquences meurtrières, car il justifia un dédain total pour la vie humaine et des massacres à grande et petite échelle. Le Congo fut un Etat sur lequel le roi des Belges Léopold II exerça sa souveraineté de 1885 à 1908. Les méthodes d’exploitation de la population locale pour l’extraction du caoutchouc aboutirent à la mort de plusieurs millions de personnes. Le premier grand génocide du XXe siècle fut perpétré par les Allemands contre les Hereros, une tribu du Sud-Ouest africain (l’actuelle Namibie), faisant environ 75 000 morts, soit 80 % de la population. On pourrait aussi évoquer les massacres commis par l’armée américaine durant l’insurrection des Philippines (1899-1902) – un million de morts –, ceux de mai 1945 perpétrés en Algérie par l’armée française ou l’écrasement par les troupes britanniques de la révolte des Mau-Mau au Kenya entre 1952 et 1956, pour lequel Londres s’est finalement excusé en… 2013.Mais la période de l’après-indépendance n’a-t-elle pas été décevante ? Il faut d’abord rappeler qu’indépendance politique ne signifiait pas autonomie économique ; plusieurs décennies ont été nécessaires pour que les pays puissent récupérer leurs propres richesses, du canal de Suez au pétrole, pour que se bâtissent les bases économiques du développement auquel on assiste en Chine, en Inde, en Afrique du Sud ou au Brésil. Les nouveaux Etats ont aussi mis en place des politiques d’éducation primaire et secondaire qui ont fait reculer l’analphabétisme, permis à de nouvelles couches sociales d’accéder à l’université et instauré des politiques de santé qui ont fait baisser de manière spectaculaire la mortalité infantile et augmenté l’espérance de vie.

La démocratie ne fut pas forcément au rendez-vous, et des systèmes autoritaires ont souvent été mis en place ; une partie des élites locales accaparèrent et le pouvoir et une part importante des richesses ; mais elles se sont heurtées, au fur et à mesure, à des résistances plus organisées. Ainsi, la fin du colonialisme n’a été qu’une première étape sur le chemin de l’émancipation, mais une étape indispensable.

Alain Gresh Journaliste au Monde diplomatique

Autre ressource du Diplo. « Dossier Rwanda, lumières sur un génocide » (accès libre, mai 2021) Cliquer ici.

Note 2 – Les théories sur les guerres justes, préventives et celle de Clausewitch. Retrouver les liens des analyses dans notre forum. Cliquer ici. En résumé, ci-dessous :

> le concept de guerre juste (Saint Augustin) traduit l’idée de guerre morale (des Croisés, puis des démocraties contre les autres religions et les régimes autoritaires)

> Le paradigme de la guerre morale s’oppose à celui de la “guerre préventive et intéressée”(Thucydide). On envahit le voisin avant qu’il nous envahisse et/ou pour lui prendre ses ressources et/ou éviter qu’il devienne trop puissant. Pour continuer à exercer sa puissance.Et Clausewitz décrit la guerre comme un triptyque qui se pondère selon :

1° Une logique des passions qui engage vers une logique du pire (René Girard)

2° Des aléas / imprévus qui finissent par calmer tout le monde (guerre froide)

3° La raison des chefs de guerre ou des gouvernements… qui estiment qu’il vaut mieux s’arrêter. > (après qu’il y a eu trop de désastre ?)Note 3 : Comment justice et force s’équilibre. Pascal. Voir ici.

Note 4. Entre puissance et souveraineté.

Rousseau, dans Principe du droit de la guerre) observe cette contradiction de l’Etat qui se retrouve divisé entre une volonté de puissance (d’accroitre sa puissance sur l’intérieur et de s’accroitre toujours davantage sur l’extérieur) et le simple désir de se conserver (et ainsi de limiter sa puissance), d’où l’idée que les Etats doivent apprendre à limiter leur volonté et observer une certaine égalité entre eux).Note 5. Que fait la police ? Ecouter ici.

Note 6. Comment nait une révolution ? Cliquer ici.

En supplément, Robespierre et l’enjeu d’un récit que l’on fait de l’histoire.

Article du Diplo en clair ci-dessous (ou cliquer ici)

En décembre 2013, un laboratoire annonce avoir reconstitué, à partir d’un moulage mortuaire, le « vrai visage » de Maximilien de Robespierre. Les historiens s’étonnent que le résultat ressemble si peu aux portraits d’époque et émettent de sérieux doutes. Il n’empêche : le portrait aura les honneurs des médias. C’est que, authentique ou non, ce Robespierre retrouvé a le physique de l’emploi. Mâchoire carrée, front bas, regard fixe : l’air patibulaire d’un boucher de la Villette, vérolé de surcroît. Tout le monde comprend : voilà une tête de coupeur de têtes.

Quelques mois plus tard, nouvel accès d’antirobespierrisme. La bande-annonce du jeu vidéo Assassin’s Creed Unity, situé dans le Paris de la Révolution, est mise en ligne. Dans un chaos d’images grand-guignolesques surgit un orateur écumant. C’est Robespierre. La voix off, caverneuse, explique : cet homme « aspirait à contrôler le pays. Il prétendait représenter le peuple contre la monarchie. Mais il était bien plus dangereux que n’importe quel roi ». Les scènes d’égorgement succèdent aux scènes de fusillade et les décapitations aux noyades. Bref, le « règne de Robespierre » n’est qu’une litanie de massacres, qui a « rempli des rues entières de sang ».

Ces deux épisodes ne sont pas des cas isolés. Tantôt c’est un magazine à grand tirage qui dépeint l’Incorruptible en « psychopathe légaliste », en « forcené de la guillotine » (Historia, septembre 2011), tantôt un documentaire qui, sur France 3, le présente comme le « bourreau de la Vendée » (3 et 7 mars 2012). Le comédien Lorànt Deutsch, reconverti dans l’histoire bas de gamme, imagine, dans son best-seller Métronome (Michel Lafon, 2009), un Robespierre profanateur de tombeaux. L’essayiste Michel Onfray, bizarrement entiché de Charlotte Corday, pourfend, sur son site, l’« engeance » robespierriste. Pedro J. Ramirez, vedette du journalisme espagnol, consacre un lourd pavé au « coup d’Etat » ourdi par Robespierre « contre la démocratie » (1). Michel Wieviorka, sociologue multicarte, n’hésite pas à comparer l’Organisation de l’Etat islamique à « la France de Robespierre » (2). Quant à l’éditorialiste Franz-Olivier Giesbert, il s’alarme à intervalles réguliers du retour du personnage, en qui il voit l’incarnation du « ressentiment social », voire un « précurseur du lepénisme ». Pour d’autres, il ne suffit pas de noircir la mémoire de Robespierre : il faut l’effacer. A Marseille, à Belfort, des maires ont entrepris de débaptiser les places qui portent son nom. Entre approximations, calomnies et escamotages, la damnatio memoriae s’accomplit.

Un ennemi du genre humain ?

Rien de bien neuf, à vrai dire, dans cette démonologie grand public. Les historiens Marc Bélissa et Yannick Bosc (3) montrent que la légende noire a débuté du vivant de l’homme. Quand le député d’Arras commence sa carrière, les gazettes se plaisent à écorcher son nom et moquent son obstination à « parler en faveur des pauvres ». Mirabeau, retors pour deux, ricane de ce jeune orateur qui « croit tout ce qu’il dit ». Puis ce sont les Girondins qui l’accablent.Jean-Marie Roland, ministre de l’intérieur, subventionne la presse qui lui est hostile, et le député Jean-Baptiste Louvet l’accuse d’aspirer à la dictature.La chute de Robespierre, le 9 thermidor (27 juillet 1794), ne suffit pas à apaiser ses ennemis. Thermidoriens et contre-révolutionnaires ont la passion de la revanche. Des pamphlets, et bientôt un rapport officiel, prêtent au député abattu d’abracadabrants projets. On évoque un complot visant à instaurer une théocratie. On parle d’un plan de « guillotine à sept fenêtres », qui devait permettre d’accélérer le « nationicide », d’un « sanguiduc » monumental destiné à évacuer le sang des victimes hors de Paris, d’une « tannerie de peaux humaines » censée fournir des souliers pour les sans-culottes. On divague sans fin sur l’enfance, les mœurs, la psychologie du chef montagnard.

A Robespierre, vrai diable, on reprochera, décennie après décennie, tout et son contraire. Il est pâle — trop pâle pour être honnête — mais se repaît du sang des autres. C’est un petit avocat de province, un médiocre — mais c’est aussi un génie du mal, plus redoutable que Néron. Pour les uns, il est intransigeant jusqu’au crime ; pour d’autres, c’est un hypocrite, un vendu. Il est décrit ici comme un pur esprit, abstinent, puceau même ; ailleurs comme un franc débauché. Orateur embarrassé ou tribun envoûtant ? Aspirant pontife ou destructeur de la religion ? Maniaque de l’ordre ou promoteur d’anarchie ? Peu importe quel Robespierre on forge : l’essentiel est qu’il soit repoussant.

Ce concours de calomnies va s’insinuer dans l’imaginaire collectif et nourrir, au fil du temps, une abondante littérature. On en retrouve l’écho, plus ou moins atténué, chez certains romantiques ; chez les historiens bourgeois des années 1830, qui ne pardonnent pas à Robespierre sa radicalité ; chez Jules Michelet, écrivain inspiré mais historien parfois approximatif ; et jusque chez Alphonse Aulard, pionnier des études révolutionnaires en Sorbonne, qui voyait Robespierre comme un cagot et lui préférait la vigueur canaille d’un Danton.

On pouvait penser que le développement, au XXe siècle, d’une histoire de la Révolution moins littéraire balayerait définitivement ces poncifs. Mais François Furet allait, à partir des années 1960, leur donner une nouvelle jeunesse — et un tour plus élégant. Communiste repenti devenu un essayiste libéral influent, il s’attaqua à ce qu’il appelait le « catéchisme révolutionnaire » et proposa une nouvelle lecture de la Révolution : d’un côté 1789, la bonne révolution, celle des élites éclairées ; de l’autre 1793, le « dérapage », l’irruption brutale des masses dans la politique.

Dans ce nouveau dispositif narratif, Robespierre devient le symbole d’une Révolution qui, après une parenthèse enchantée, s’emballe et se fourvoie. Furet le présente comme un « manœuvrier », qui sait s’appuyer sur « l’opinion populaire » et sur la redoutable « machine » politique que constituent les clubs jacobins. Mais il y a aussi, derrière les habiletés du politicien, une dimension pathologique : le Robespierre de Furet est emporté par son obsession du complot, sa surenchère démocratique, sa logorrhée utopique, qui mènent inévitablement à la Terreur et au totalitarisme. Ce portrait amalgamait des idées et des images empruntées à diverses traditions de l’anti-robespierrisme. Mais Furet, en écrivain subtil, sut donner à cet alliage les allures de la nouveauté.

Son interprétation, lourde d’arrière-pensées politiques, rencontra un écho favorable dans le contexte des années 1970 et 1980, entre mobilisations antitotalitaires et conversion libérale des socialistes français. Elle trouva sa traduction cinématographique avec le Danton d’Andrzej Wajda (1983), qui jouait lourdement de l’analogie entre le Paris de la Convention et la Pologne de Jaruzelski, et utilisait la figure de Robespierre pour évoquer les logiques du stalinisme. Elle triompha dans les célébrations ambiguës du bicentenaire et, relayée par des disciples moins inspirés, s’enracina dans le public semi-savant.

Mais cette offensive n’a pas suffi à éteindre tout intérêt pour Robespierre. La recherche s’est poursuivie. La Société des études robespierristes (SER), fondée en 1908 par l’historien Albert Mathiez, pilote une édition des Œuvres complètes qui comptera bientôt douze volumes. En dehors même des cercles savants, l’intérêt est sensible. La souscription lancée en mai 2011 par la SER pour racheter des manuscrits vendus par Sotheby’s a suscité la mobilisation de plus d’un millier de souscripteurs. Sur Internet, les conférences qu’Henri Guillemin, historien non conformiste et grand défenseur de l’Incorruptible, consacra à la Révolution connaissent un franc succès. Dans les librairies, même tendance. Robespierre, reviens ! (4), petit plaidoyer dense et vigoureux, s’est écoulé à plus de 3 000 exemplaires et se vend encore. Le livre Robespierre. Portraits croisés (5), un ouvrage collectif de facture plutôt universitaire, connaît — à la surprise des auteurs — un nouveau tirage. Hasard ou signe des temps, les éditeurs republient aussi plusieurs classiques de la tradition robespierriste, comme le récit par Philippe Buonarroti de la Conjuration des Egaux (6) ou la prodigieuse Histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès (7).

Surtout, les lecteurs disposent depuis peu d’une nouvelle biographie de référence, due à l’universitaire Hervé Leuwers (8). Le personnage qu’on y découvre est assez éloigné du dictateur féroce de la légende. Un ambitieux, Robespierre ? Il n’a jamais accepté qu’avec réticence les charges qui lui étaient offertes et a même choisi, lorsqu’il était député de la Constituante, de ne pas se représenter à la Législative, incitant ses collègues à faire de même pour « laisser la carrière à des successeurs frais et vigoureux ». Un ennemi du genre humain ? Il s’est prononcé pour la pleine citoyenneté des Juifs et contre le système colonial. Un tyran ? Il a défendu, très tôt et très seul, le suffrage universel, s’est battu pour le droit de pétition et la liberté de la presse, et n’a pas cessé de mettre en garde les citoyens contre la force militaire et les hommes providentiels. Un centralisateur totalitaire ? Il a théorisé la division du pouvoir et condamné « la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner ». Un fanatique sanguinaire ? Il a longtemps réclamé la suppression de la peine de mort et un adoucissement des sanctions. Résolu à frapper les ennemis de la Révolution, il a néanmoins appelé à ne pas « multiplier les coupables », à épargner les « égarés », à « être avare de sang ». Et si, face aux périls qui menaçaient la République, il s’est rallié à la politique de Terreur, il n’en a jamais été le seul responsable, ni même le plus ardent.

Pourquoi, alors, cet acharnement ? Sans doute parce qu’il y a, derrière son nom et son action, quelques principes irréductibles et qui dérangent. Comme le rappelait le philosophe Georges Labica (9), il a toujours prétendu parler pour le peuple et n’a jamais voulu reconnaître aux possédants la moindre prééminence. Sa crainte, c’est qu’à la vieille « aristocratie féodale » renversée par la Révolution ne vienne se substituer une « aristocratie de l’argent ». Toute son action procède de ce tropisme fondamental. Dans l’ordre politique, il s’élève contre le suffrage censitaire et défend une conception extensive de la souveraineté populaire. Dans le domaine social, il veut borner le droit de propriété et limiter la liberté du commerce quand ceux-ci vont contre le droit naturel du peuple à l’existence. En défendant ainsi « la cause du peuple », Robespierre est devenu le symbole de la Révolution dans sa phase haute, radicale et populaire. Par métonymie, son nom désigne un moment de politisation massive, d’intervention populaire et d’invention sociale sans précédent ; un moment dont les régimes ultérieurs s’efforceront de conjurer le souvenir. Se réclamer de Robespierre, c’est d’abord rappeler que la Révolution n’est pas terminée et reprendre le programme ébauché au cours des débats sur la Constitution de 1793 : celui d’une république exigeante, démocratique et sociale.

C’est pourquoi, comme l’indique l’historien Jean-Numa Ducange (10), la figure tutélaire de Robespierre accompagne les luttes politiques du XIX e et du premier XXe siècle. Après Thermidor, Gracchus Babeuf juge qu’il faut, pour raviver la démocratie, « relever le robespierrisme ». Albert Laponneraye, insurgé des Trois Glorieuses, s’efforce de réhabiliter celui qu’il appelle l’« homme-principe ». Louis Blanc, quarante-huitard de choc, rédige une vaste Histoire de la Révolution qui lui rend hommage. Et, deux générations plus tard, le grand Jaurès se prononce clairement : « Ici, sous ce soleil de juin 1793 (…), je suis avec Robespierre, et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jacobins. Oui, je suis avec lui parce qu’il a à ce moment toute l’ampleur de la Révolution. »

Robespierre répétait qu’il n’y a ni démocratie ni liberté sans égalité. Il affirmait que la politique n’est pas une carrière, demandait qu’on limite le cumul des magistratures et qu’on renforce le contrôle des représentants. Il niait que « le droit de propriété puisse jamais être en opposition avec la subsistance des hommes », et refusait que les intérêts privés l’emportent sur l’intérêt public. A ceux qui voulaient répondre aux émeutes par la loi martiale, il rétorquait qu’il fallait « remonter à la racine du mal » et « découvrir pourquoi le peuple meurt de faim ». Aux Girondins qui brûlaient de déclarer la guerre aux princes d’Europe, il rappelait que la liberté ne s’exporte pas avec des « missionnaires armés ».

Il n’est pas question, bien sûr — Mathiez le rappelait déjà il y a un siècle — de « brûler des cierges en l’honneur » de l’idole Robespierre, ni de « lui donner toujours et en tout raison ». Mais qui peut prétendre qu’un tel homme n’a plus rien à nous dire ?

Maxime CarvinPseudonyme d’un doctorant en sciences sociales.

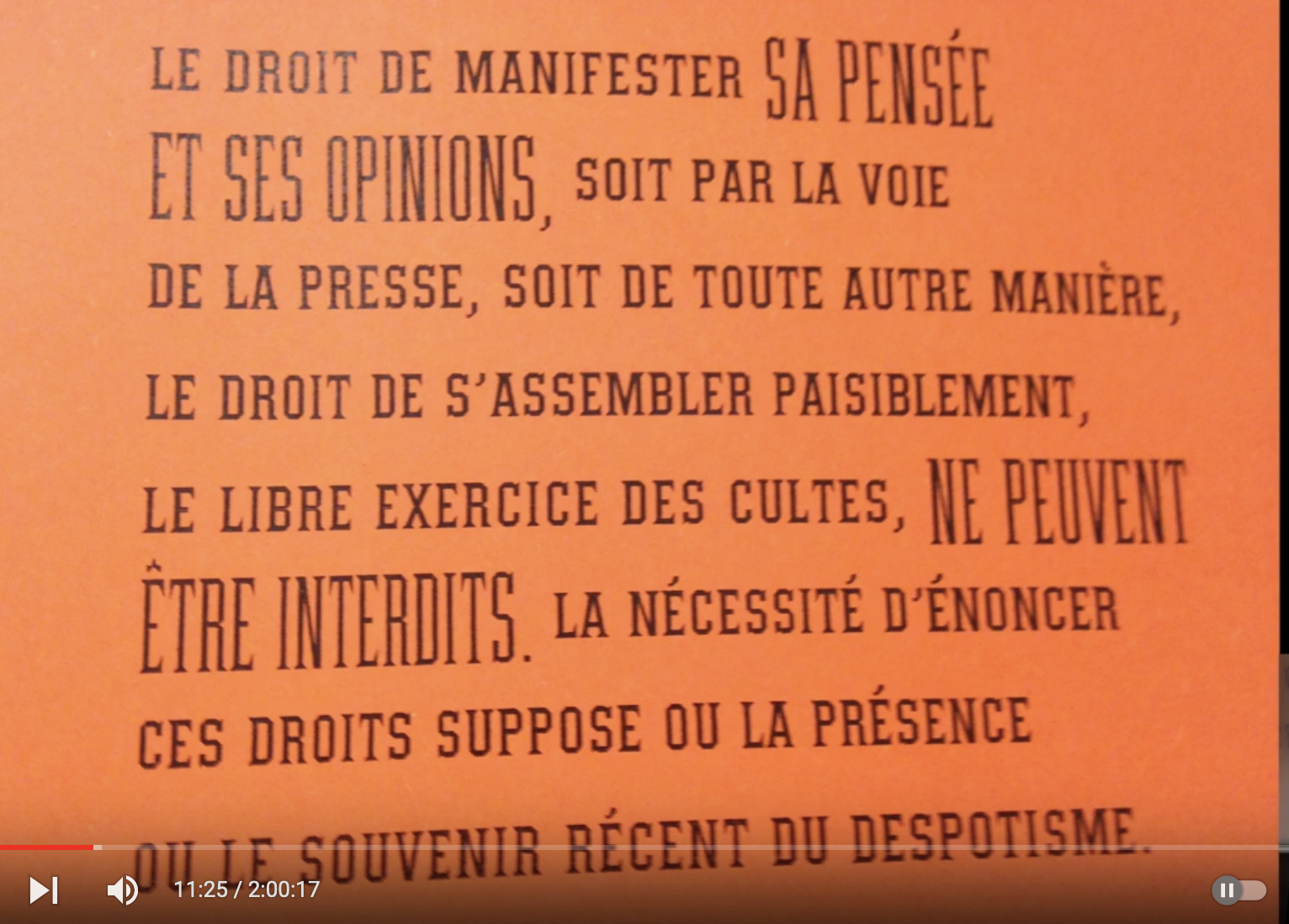

——-Ci-dessous : L’article 7 des Droits de l’Homme, version 1793.

« Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de tout autre manière, le droit de s’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ni peuvent être interdits. La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme. »

Les versions plus tardives suppriment l’idée de despotisme. Allez donc savoir pourquoi ? Cette image est tirée de la conférence de Sophie Wahnish. Cliquer ici.

La version de l‘article 19 de la charte des Droits de l’Homme à l’ONU de 1948. (voir ici) stipule, elle : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

Ainsi la France contrevient au droit de l’homme en interdisant la diffusion de Russia Today. Or la Russie n’a pas interdit la diffusion sur son territoire de France 24. En conséquence, les Russes savent que les médias et les politiques français disent d’eux, tandis que nous ignorons tout de ce que les Russes et Poutine disent de nous, des communiqués qu’ils nous adressent et des logiques qui motivent leur guerre.

On observera que l’Article 11 du droit européen à l’information est plus restrictif, pour ne pas dire qu’il permet la censure (voir ici) :

L’article 11 correspond à l’article 10 de la CEDH, qui se lit ainsi:

`1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (Article 11 auquel a été rajouté) : Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.26 mai 2024 à 12h15 #7411 Le dossier du Monde Diplomatique est accessible ici, il est réservé aux abonnées.

Le dossier du Monde Diplomatique est accessible ici, il est réservé aux abonnées.Il a été question du génocide du Rwanda. Le dossier du diplo est une référence pour comprendre la responsablité de la France, de l’ONU et des Belges.

Ci-dessous, un extrait de Rwanda, l’énigmatique silence africain

« La faillite de la « communauté internationale », qui a livré à la mort huit cent mille Tutsis du Rwanda, fait l’objet d’abondantes analyses depuis 1994. Mais comment comprendre le silence des États et des intellectuels africains tandis que se perpétrait, au vu et au su de tous, le dernier génocide du XXe siècle ? Aujourd’hui encore, des assassins vivent tranquillement un peu partout sur le continent. »

Auteur : Boubacar Boris DiopPourquoi l’humanité ne s’est-elle pas portée au secours des Tutsis du Rwanda en 1994, alors même que les tueries, massives et d’une spectaculaire atrocité, avaient lieu au vu et au su de tous ? L’Organisation des Nations unies (ONU) est régulièrement mise en cause, à juste titre : alors que le commandant de la Mission des Nations unies pour l’assistance au Rwanda (Minuar), le général canadien Roméo Dallaire, bien informé par un déserteur du mouvement extrémiste Hutu Power, demandait un renfort de 5 000 casques bleus pour prévenir les massacres programmés, elle a au contraire fait passer les effectifs de 2 300 soldats à 270 observateurs non armés.

Mais on oublie souvent de rappeler que l’organisation, qui a ainsi livré les victimes à leurs bourreaux, était dirigée à l’époque par deux Africains : l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali, son secrétaire général, et le Ghanéen Kofi Annan (sous-secrétaire général, responsable du département des opérations de maintien de la paix). Ils n’avaient certes aucun pouvoir de décision, mais rien, dans leurs intenses tractations avec leurs représentants à Kigali, n’indique qu’ils avaient pris l’exacte mesure de ce qui s’y jouait ou cherché à infléchir les événements dans le bon sens.

Les chefs d’État et leaders d’opinion africains n’ont pas fait preuve de plus d’empathie envers ceux que l’on abattait comme du bétail à Butare, Kibuye, Gitarama et ailleurs.

Même si rien ne peut excuser un tel aveuglement, on aurait pu lui trouver un semblant d’explication si la catastrophe avait eu lieu dans un très court laps de temps. Or c’est en raison même de sa durée — de début avril à mi-juillet — que l’on parle des « cent jours du Rwanda (1) » à propos du génocide des Tutsis. Cela veut dire que si, à Maputo, Abidjan ou Abuja, les décideurs ont d’abord pu être pris de court, ils ont eu plus de trois mois pour se ressaisir. Ils ne l’ont pas fait. En juin 1994, le mois le plus meurtrier, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) a tenu, comme si de rien n’était, son sommet annuel à Tunis, sans même juger nécessaire d’inscrire à son ordre du jour la situation au « pays des mille collines ». Le gouvernement intérimaire rwandais (GIR), qui n’était pas loin en ce temps-là d’avoir assassiné un million de Tutsis, y a tranquillement siégé au nom de l’État génocidaire…

Il est vrai que la fin de l’apartheid venait d’être officialisée au terme d’une longue lutte où l’OUA avait joué un rôle majeur. Elle entendait donc célébrer cette victoire à travers la personne de Nelson Mandela, présent à Tunis. Mais c’est lui, le premier président démocratiquement élu d’Afrique du Sud, qui a sauvé l’honneur du continent en intervenant, délibérément hors sujet, de manière fracassante : « Ce qui est en train de se passer au Rwanda est une honte pour nous tous. Nous devons prouver par des actes concrets notre volonté d’y mettre un terme. » L’historien Gérard Prunier, qui relate l’épisode (2), rapporte le choc que cette déclaration provoque à Paris, où François Mitterrand, depuis toujours imprégné de l’« esprit de Fachoda (3) », raisonne à peu près de la manière suivante : « Mandela ou pas, nous ne laisserons pas les Anglo-Saxons fourrer leur nez dans nos affaires ! » (…) Suite ici pour les abonnés.

-

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.