Cafephilos › Forums › Les cafés philo › Les sujets du café philo d’Annemasse › Avons-nous la philosophie de nos affects ? Sujet du 28.07.2014 + une restitution du débat + une carte mentale + un prezi

- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par René, le il y a 10 années et 10 mois.

-

AuteurMessages

-

22 juillet 2014 à 22h16 #5050Avons-nous la philosophie de nos affects ?

Traditionnellement, l’affectus désigne un état de l’âme, un sentiment. Spinoza apporte quelques précisions à cette définition : J’entends par affects ces affections de corps qui augmentent ou diminuent, favorisent ou empêchent sa puissance d’agir, et j’entends aussi en même temps les idées de ces affections.(extrait de la définition E3D3) . En fait, selon Spinoza, l’affect agit autant sur corps que sur le mental et par cet affect, notre puissance d’agir se trouve augmentée ou diminuée.

Question : Avons-nous la philosophie de nos affects ?

Problèmes :

– Postulat 1) Mes affects (mes émotions) colorent ma philosophie.

– Question : la pertinence de mes raisonnements, et par conséquent l’ensemble de ma philosophie, se trouvent-ils biaisés, altérés par mes affects ?

– Postulat 2) La raison doit être indépendante de nos émotions pour pouvoir s’exercer librement et avec lucidité.

– Question : Philosopher est-ce penser et se déconnecter de ses affects ?D’éventuels repères :

– Platon : La raison est comparable à un cocher conduisant sa diligence. Deux chevaux tirent l’attelage, l’un d’eux est blanc et noble, il aspire au ciel, l’autre est noir et massif, il est attiré par la terre et les désirs sombres. Les chevaux symbolisent notre rapport au désir que le cocher (notre conscience) doit savoir maîtriser.

– Spinoza : Nous jugeons qu’une chose est bonne parce que nous la désirons. Ce n’est pas parce que nous la jugeons bonne que nous la désirons

– Adam Smith : les sentiments sont moraux, ils nous portent à partager nos créations morales, mentales et matérielles.

Questions naïves :

– Freud a-t-il inventé le complexe d’Œdipe à partir des reflets de sa propre psychologie ?

– Jung a-t-il créé une psychanalyse du « Soi » à partir de ses expériences mystiques ?

– Bouddha a-t-il créé une philosophie de vie à partir d’un sentiment profond d’indifférenciation, de désincarnation du corps et d’amour impersonnel ?

– Le christianisme s’est-il construit en référence à une dissociation de la personnalité (les enfers d’un côté, et le paradis de l’autre ?)

– Hegel, qui justifie la guerre, le fait-il en raison de la violence propre qui l’anime ?

Quelques références que j’utiliserai pour notre débat

– Les sens des choses. Émissions consacrées au cerveau sur France-Culture

– Le site collaboratif : Spinoza et nous

– Raison ou sentiments (Adam Smith, Baruch Spinoza, Jane Austen), dans Les Nouveaux chemins de la connaissance

– Hegel et la justification morale de la guerre. Le cours de Simone Simon9 août 2014 à 14h15 #5060La restitution du débat sera postée plus tard, mais d’une certaine manière un exemple illustre bien l’une des problématiques qui se pose :

Exemple : Les stoïciens ont-ils la philosophie de leurs affects ? Autrement dit, est-ce leurs affects qui conditionnent leur philosophie ? Deux possibilités se présentent :Situation 1 : J’ai la philosophie de mes affects = mes affects conditionnent ma philosophie

J’ai des affects appauvris, refoulés, douloureux, pénibles à vivre, trop contradictoires, etc, en conséquence de quoi je construis une philosophie qui prône le détachement, le « stoïcisme, l’impassibilité, voire l’insensibilité.Situation 2 : J’ai la philosophie de mes affects = Je construis une philosophie telle que celle-ci conditionne mes affects.

Je me laisse convaincre par le charisme d’un maître ou l’argumentation d’un enseignement, j’adopte la philosophie stoïcienne, en conséquence de quoi je contrains mon être et mes affects de telle sorte que je devienne « impassible », « détaché », voire insensible. En finalité, suis-je devenu le produit de ma philosophie ?Dans tous les cas, se pose la question suivante, de qui et de quoi suis-je le jouet, de mes affects ou de ma philosophie ?

30 août 2014 à 5h19 #5076Restitution d’une partie des problématiques traitées lors de notre débat

Avons-nous la philosophie de nos affects ? [/b]Définition : Traditionnellement, l’affect désigne un état de l’âme, un sentiment.

Des questions qui se posent

– Faut-il être totalement désaffecté, comme une maison désaffectée pour accéder à une pensée universelle ?

– Sans affect peut-on penser ?

– Une philosophie sans affect, serait-ce une philosophie sans « humain » ?Une question paradoxale

– Pour les stoïciens, la philosophie est un tout unifié qui vise la paix et le bonheur de l’être humain. Or dans l’antiquité, ce bonheur est conditionné par deux états : l’aponie (l’absence de troubles dans le corps) et l’ataraxie (l’absence de troubles dans l’âme). D’une certaine manière, il s’agit de ne plus être troublé par des passions ou par des états d’âme particuliers.

– Nietzsche s’est élevé contre ces formes de nihilisme de l’époque antique, qu’elles soient philosophique, sociétale ou religieuse, il en voyait partout les méfaits dans le conformisme de la société bourgeoise du 19ème siècle.

– Il y a comme un paradoxe : Le désir d’absence de troubles dans l’âme est un désir qui provient de nos affects. Les stoïciens étaient-ils à ce point en difficulté avec leurs émotions qu’ils ont construit une philosophie qui consistait à les nier ?

– Il est difficile de savoir si les stoïciens avaient une rationalité si forte qu’elle leur permettait d’inhiber leurs émotions, ou à l’inverse, des émotions si «faibles» que la volonté pouvait les réprimer facilement.

– Les philosophes ne sont pas des êtres désincarnés. Qu’est-ce qui parle quand ils parlent ?Philosophes engagés

– Je pense à BHL, Finkielkraut ou Bruckner qui ont soutenu, si ce n’est milité pour la guerre en Irak. Que vaut la pensée de ces philosophes-là ?

– De mon point de vue, ce ne sont pas des philosophes, ce sont des intellectuels, des essayistes. D’une part, ce ne sont pas des concepteurs de pensées, et d’autre part, ils prennent parti sans questionner les présupposés sur lesquels ils se fondent.

– Est-ce que ces intellectuels mobilisent leurs affects sans le recul attendu que l’on doit à la philosophie ?

– Peut-être, mais je ne mettrais pas sur le même plan les philosophes médiatiques, les chercheurs, les professeurs, les vulgarisateurs, les « pratiquants ». Il y aurait une pratique philosophique authentique d’un coté, et d’un autre, des représentations médiatiques auxquelles elle se prête.

– La philosophie est une dialectique, elle fait dialoguer des concepts, autant que des êtres humains en lutte avec eux-mêmes et avec leur époque.Entre philosophie et affects

– En dépit des affects, les philosophes appréhendent néanmoins des aspects d’une pensée universelle. Certaines questions demandent à être régulièrement posées : L’homme est-il naturellement bon, ou est-il mauvais, est-il naturellement empathique ou égoïste ? Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qu’est-ce qui est juste, que serait une justice sociale « juste », faut-il croire indéfiniment au progrès ? L’euthanasie est-elle immorale ?

– En définitive la question qui se pose est : l’homme est-il capable de penser clairement, sans être subordonné à ses affects, et tout en étant conscient de la relation qu’il entretient entre ses affects et sa raison ?

– Oui, je suis d’accord, en opposant les affects à la philosophie, on est conduit à penser ces deux instances en termes d’exclusion, plutôt qu’en termes de corrélation et de complémentarité.Le transcripteur, précision :Ces deux premiers paragraphes définissent en somme les questions de fond. Les paragraphes suivants portent (grosso modo) sur :

1) La relation entre philosophie et affects

2) La raison et les affects

3) Comment penser les affects ?

4) Qui, de la philosophie ou des affects, agit sur l’autre ? + le vrac et la philosophie pratiquementEntre la raison et les affects

– Une pensée cognitive pure (comme une équation) ne génère généralement pas d’affect, par contre, le résultat peut nous affecter. Par exemple, la procédure pour réaliser une opération mathématique est d’ordre purement cognitif, mais la volonté de résoudre un problème est sous-tendue par un désir, qui est donc un affect. Le résultat de l’opération, quant à lui, et selon qu’il satisfasse ou non notre entendement, va également engendré un affect.

– Descartes évoque le plaisir du sentiment d’évidence quand on réussit à résoudre un problème mathématique.

– « Le cœur a ses raisons que la raison ne connait point » dit Pascal (1623-1662). Je distinguerais les logiques de l’affect, celles de la raison, puis les synthèses et les relations que nous créons entre les deux.Quelques constats autour des affects

– Le problème avec les affects, c’est qu’ils sont ressentis comme douloureux par la plupart des personnes. Nous sommes confrontés à des frustrations, à des séparations, à des deuils, et nous souhaitons être apaisés et trouver du sens à ce que nous vivons.

– Je noterais que : être apaisé relève de l’affect, tandis que chercher du sens relève de la raison. Comment les affects et la raison s’opposent-ils, ou s’unissent-ils pour construire une philosophie ?

– On constate également que, en fonction des périodes de la vie, en fonction de notre évolution, nos affects évoluent. Notre philosophie doit-elle évoluer également ?

– Je soulignerais de mon côté que nos affects ne sont pas si mouvants que cela. En surface, ils apparaissent inconstants, mais non pas dans les profondeurs : s’attaquer à ses profondeurs, c’est prendre le risque de perdre le sentiment de son identité.

– En neuroscience, on fait le constat qu’il est naturel, sinon inévitable, de suivre ses penchants, et donc de tourner en rond sur des problématiques de fond. Et par ailleurs, on trouve toujours de bonnes raisons pour justifier nos comportements.

– Le problème qui se pose finalement est le suivant : peut-on construire une philosophie entendue comme un regard lucide sur soi-même ? Il s’agit de se départir de soi, sans être en rupture avec soi-même, et avec le réel.Qui fait quoi ?

– L’auteur se crée en même temps que le texte qu’il rédige. La philosophie sert principalement à celui qui l’écrit : il se constitue ainsi en tant que sujet pour se dépêtrer de ses affects; il se distancie en partie du ressenti de ses affects.

– Avec cette distance construite grâce à l’écriture, je m’interroge sur la qualité de l’observation opérée ? Est-ce « une observation objective », une « observation complaisante » ou encore une « observation dépréciative » ?

– Se peut-il que ce soit une observation saine, compréhensive », et qui intègre tous les aspects de l’être humain ? Serait-ce surtout un récit qui vise à établir un rapport avec soi-même, serait-ce comme un désir de mieux se connaitre, de mieux s’appartenir ?

– Le philosophe doit-il évaluer sa pertinence de pensée en la confrontant au réel, aux savoirs du monde, ou encore à une « assemblée philosophique » ? C’est-à-dire à une assemblée qui se montre soucieuse de penser avec lucidité, bienveillance et honnêteté ? (Voir ci-dessous la déclaration de Descartes au sujet du projet de la reine Christine de Suède qui voulait fonder une académie des Sciences)Quelques interventions en vrac B)– Si on était joyeux et serein, est-ce qu’on écrirait, est-ce qu’on philosopherait ?

– De la philosophie sans affect, c’est ce qu’on appelle les sciences dures.

– Selon Spinoza, on ne peut modifier un affect qu’en le mettant en rivalité avec un affect plus fort.

– Je ne sais pas si ce sont mes affects qui modifient ma philosophie, ou si c’est ma philosophie qui modifie mes affects.

– Si les philosophes étaient psychanalysés, ils prendraient moins leurs concepts pour des désirs.

– S’il y a une exigence philosophique, elle ne doit pas se réduire à n’être que la traduction d’une subjectivité qui se parle à elle-même, sans retour critique.

En épilogue, la philosophie pratiquement– Je ne vais pas attendre d’un curé qu’il se comporte comme un saint. Pour le philosophe, c’est la même chose.

– Pour moi, ça me pose question, un curé ou un philosophe qui ne vit pas à la hauteur des idées qu’il prône, cela m’interroge sur la « valeur » de sa philosophie.

– Doit-on dépendre de la philosophie des autres pour construire la sienne ?

– On doit reconnaître qu’on construit sa philosophie à tâtons, si on ne se donne pas de critère d’objectivité, d’honnêteté, d’authenticité, comment peut-on savoir si on chemine sincèrement et effectivement dans une recherche du vrai ?___________________________________Descartes à la reine Christine de Suède, pour le projet de l’académie des Sciences le 1er février 1650 :

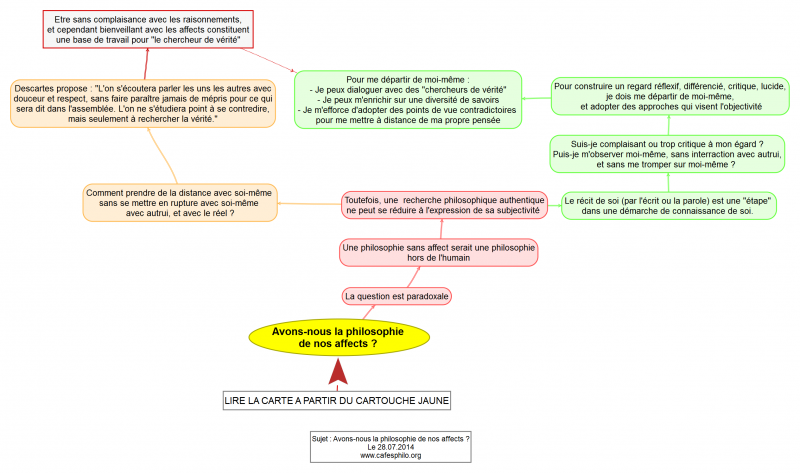

: « L’on s’écoutera parler les uns les autres avec douceur et respect, sans faire paraître jamais de mépris pour ce qui sera dit dans l’assemblée. L’on ne s’étudiera point à se contredire, mais seulement à rechercher la vérité. » Descartes (1596 – 1650)1 septembre 2014 à 17h13 #5079Voici une carte mentale, une forme de synthèse du sujet

Cliquer ci-dessous sur le lien dans « Télécharger le fichier joint » si l’image n’est pas nette. Merci de votre compréhension

CartementaleAvons-nouslaphilosophiedenosaffects.pdf

3 septembre 2014 à 18h20 #5083

3 septembre 2014 à 18h20 #5083Ci-dessous, sujets corrélés au thème de l’amour :

– Quelle est la place de la sexualité dans le couple ? + compte-rendu et carte mentale

– Que peut l’amour (à partir du portrait d’Elise Boghossian, acupunctrice humanitaire) ? + compte-rendu

– L’amour est-il une aliénation ? + compte-rendu

– S’aimer soi-même conduit-il à aimer autrui ? + compte-rendu et carte mentale

– Nouons-nous, quel est le sens de la vie à deux ? + compte-rendu et carte mentale

– Faut-il aimer rarement pour aimer beaucoup ? + compte-rendu)

– Est-il possible de se débarrasser de la jalousie ? (+ compte-rendu et schémas)

– Que dit la sexualité de l’être humain ? (+ Compte-rendu et schémas)

– Avons-nous la philosophie de nos affects ? + compte-rendu et carte mentale

– Faut-il réaliser tous ses fantasmes ? Compte-rendu + schéma

– Amour de soi et amour-propre. Une comparatif entre une approche rousseauiste et une approche moderne.

– Peut-on supporter la séparation ? + compte-rendu et schéma.

– Renonçons-nous trop vite à l’amour ? + Compte-rendu et schéma.

– Aimer, relève-t-il d’un devoir ? (Francis Wolf- + compte-rendu et carte mentale)

– La relation à l’autre est-elle toujours une relation de pouvoir ? + Compte-rendu.

– Le plaisir sexuel féminin est-il supérieur à celui du masculin. + Compte rendu.

– Peut-on supporter la séparation ? + Compte-Rendu et schéma

– Un document synthétique ici (avec schémas) -

AuteurMessages

- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.